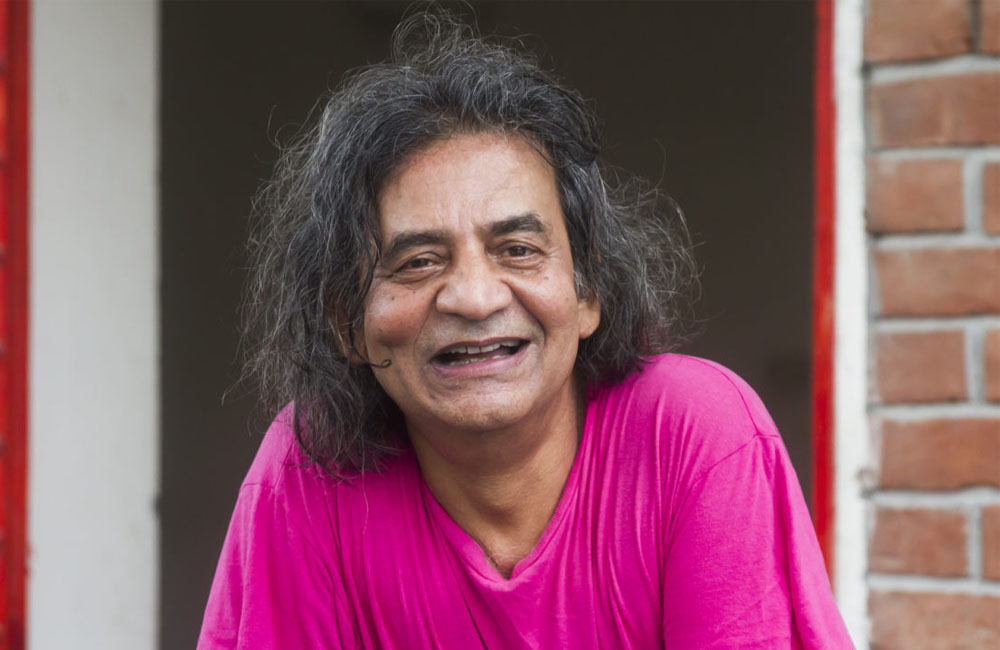

আজ (১১ সেপ্টেম্বর) বাহাত্তরে পদার্পণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও গতির রূপকার শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ। তাঁকে নিয়ে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন।

‘এই যে আমার হাসি, হাসলে গালে টোল পড়ছে, এটা জন্মগত নয়, লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছবি আঁকতাম বলে বাবা আমাকে মেরেছিলেন। সেটা ছেলেবেলার কথা। নিজের অজান্তেই বিভিন্ন বইয়ে যেসব ছবি থাকত সেসব কপি করতাম। এর মধ্যে ছিল নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বসুর ছবি। সে-সময় এত ছবি ছিলও না।...এভাবেই আমার শুরু। আমার অন্য ভাইয়েরা যারা পড়াশোনা করত, তারা আমার ছবি আঁকার ব্যাপারটা নিয়ে বাবার কাছে অভিযোগ করত। লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছবি আঁকার কারণে বাবা আমাকে মারেন। আমার মুখের ডানপাশটা ফুলে যায়। এরপর বাবা অবশ্য আর কোনোদিন মারেন নি। এই হলো আমার যাত্রা। মূলত যখন ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠি, তখন আমার বয়স বারো কি তেরো। একটা কথা আমার মনে আছে। সুভাষ বসুর একটা ছবি ছিল। সেটা মাথার তেলে ঘষা কাগজে কপি করেছিলাম। তারপর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল— এভাবে আঁকতে থাকি।’

কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ এভাবেই বলেছেন তাঁর শৈশবের গল্প। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উজ্জ্বলতম বাঙালি চিত্রশিল্পী তিনি। সারা ইউরোপজুড়ে তাঁর খ্যাতি। ১৯৯২ সালে মাস্টার পেইন্টার্স অব কনটেমপোরারি আর্টসের পঞ্চাশজনের একজন হিসেবে বার্সেলোনায় অলিম্পিয়াড অব আর্ট পদকে ভূষিত হন। ২০০০ সালে চারুশিল্পে তাঁর গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কারে’ ভূষিত করে। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘নাইট’ উপাধি পেয়েছেন তিনি ২০১৪ সালে। এ ছাড়াও তাঁর ঝুলিতে জমা পড়েছে দেশ-বিদেশের নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। বাংলাদেশ, বুলগেরিয়া, তাইওয়ান, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গ্যালারি ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে তাঁর চিত্রকর্ম। ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হয় তাঁর একটি অসামান্য চিত্রপ্রদর্শনী। পরবর্তী পাঁচ দিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ‘আর্টিস্ট ইন-রেসিডেন্স’ হিসেবে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হয়ে অবস্থান করেন শিল্পী শাহাবুদ্দিন। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে কোনো বিদেশি নাগরিককে এই ধরনের সম্মান এটাই প্রথম।

খ্যাতিমান এই শিল্পীর মুখেই জেনে নেওয়া যাক তাঁর শৈশবের আরও খানিকটা—

‘মার খেতে খেতে বাধা পেতে পেতে পরে এমন একটা পর্যায়ে আসি, তখন পরিবার থেকেই আমাকে প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই এখানেই ছোটদের আঁকাআঁকির একটা স্কুল ছিল, শামসুন্নাহার শিশুকলা ভবন। ১৯৬৫ বা ১৯৬৬-তে ওখানে তখন ছুটির দিনে অর্থাৎ শুক্রবার ও রোববার শিশুদের ছবি আঁকার ক্লাস নেওয়া হতো। আমার মনে আছে, এক শুক্রবারে মা আমাকে রিকশায় করে নিয়ে গেলেন ওখানে। তখন তো আমি ছোট। আর্ট কলেজ চিনি না। যা হোক, মা রিকশা থেকে নামার সময় আমি তাঁর আঁচল ধরে চিৎকার করতে লাগলাম, আমি যাব না। কেননা পরিবেশটাই আমার কাছে মনে হচ্ছিল বিদেশি বা অচেনা। তার কারণ হলো ওখানে যেসব বাচ্চা আসত তারা প্রায় সবাই ছিল অবাঙালি। যেমন ইস্পাহানীদের মতো এলিট শ্রেণির ছেলেমেয়েরা। তাদের ভাষাও বাংলা ছিল না— উর্দু ও ইংরেজি। ওদের ভাব বা চালচলন দেখে আমার নিজেকে খুব গরিব মনে হচ্ছিল। মধ্যবিত্তের যা হয়। তখন আমি মাকে বললাম, না না, আমি এখানে ভর্তি হব না। মা আমাকে অতদূর থেকে রিকশায় করে নিয়ে এসেছেন— তিনি আমার আপত্তির তোয়াক্কা না করে আমাকে ভেতরের দিকে নিয়ে গেলেন। ভেতরে গিয়ে দেখি মোহসীন ভাই ও শফিকুল আলম— অর্থাৎ স্কুল চালান যিনি। আর দেখলাম হান্নানকে। তো হান্নানের লুঙ্গি পরা দেখে শান্তি পেলাম। হান্নান আমাকে আন্তরিকভাবে কাছে ডাকলেন। তখন কিন্তু স্কুলের ভেতরে কেউ ছিল না। সবাই গাছের নিচে এখানে-ওখানে বসে আঁকাআঁকি করছিল। ওরা ইংরেজি আর উর্দুতে কথা বলছিল, যার কারণে ওদের আমি বিদেশি মনে করেছিলাম। যাহোক, ভেতরে গিয়ে তো বাঙালি পেলাম। তারপর মোহসীন, মান্নান ওঁরা তো গরিব, তাই সবাইকে আপন মনে হতে লাগল। মায়ের মুখ থেকে আঁকার কথা শুনে ওনারা আমাকে আঁকার রং-কাগজ দিলেন। বললেন, দেখি তো কেমন আঁকো। আমার আঁকা দেখে তাঁরা ভীষণ খুশি। তুমি তো দারুণ আঁকো। ওরা তো তেমন আঁকতেই পারে না। প্রশংসা শুনে আমার এতদিনের স্বপ্নের পালে যেন হাওয়া লাগল।’

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের শৈশবের এই গল্পে আমরা তাঁর শিশুমানসের পরিচয় পাই। একজন মহান শিল্পীর বীজ যে ওই শিশুমনে রোপিত ছিল তা বোঝা যায়। ওই বীজই কালক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে পত্রপল্লবে বিকশিত হয়েছে, সৌরভ ছড়িয়েছে দেশ-দেশান্তরে। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো সে সময়ের সমাজবাস্তবতা। সমাজের এলিট শ্রেণি অবাঙালি। সর্বত্র তাদের দোর্দ- প্রতাপ। শিশু শাহাবুদ্দিনের মনে তা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষার পরিবেশে ক’জন বাঙালি সুহৃদ পেয়ে তাঁর মনে স্বস্তি ফিরেছিল। আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। শিশু শাহাবুদ্দিনকে আঁকাআঁকির স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা সাইফুন নেসা। শাহাবুদ্দিনের শিল্পী শাহাবুদ্দিন হয়ে ওঠার নেপথ্যে প্রধান ভূমিকাটি ছিল এই মহীয়সী নারীর।

শাহাবুদ্দিনের বাবা ছবি আঁকার জন্য তাঁর কান মলে দিয়েছিলেন। অথচ ১৯৬৭ সালে শাহাবুদ্দিন যখন শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসেবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পেলেন তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া কী ছিল সেই গল্পটিও জেনে নেওয়া যাক।

‘শামসুন্নাহার শিশুকলা ভবনের মোহসীন ভাই, মান্নান এবং আমীন স্যার বললেন, তোমার ছবি আমরা করাচিতে পাঠিয়েছি। কম্পিটিশনে। আল্লা আল্লা করো—পুরস্কার পেয়েও যেতে পারো। তখন বিশ্ব শিশু দিবসে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হতো—আয়ুব খানের সময়ে। আমি এসব জানতাম না।...বিষয়টা আমি কাউকে বলি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আল্লা আল্লা করতে থাকি। তখন সরকার কবির উদ্দিন রেডিওতে খবর পড়তেন বাংলায়। সে-সময়ে রেডিওটাই ছিল বড় মাধ্যম। টেলিভিশন বা খবরের কাগজের এত প্রাধান্য ছিল না। ক্রিকেট থেকে পলিটিকস সব খবরের জন্য মানুষ রেডিওনির্ভর ছিল। প্রতিদিনের মতো সেদিন সকালে বাবার সঙ্গে আমরা ভাইয়েরা সবাই নাশতার টেবিলে বসেছি। বাবা খুব রাগী মানুষ ছিলেন। তিনি নাশতা খেতে খেতে সকালের খবর শুনতেন। একটা গোপন উত্তেজনা ও উদ্বেগ আমার ভেতর ঝড় তুলছে। বাড়িতে কেউ কিছু জানেন না। আমি খবরের অপেক্ষায় আছি। আর ভেতরে ভেতরে আল্লার কাছে প্রার্থনা করছি। খবর শুরু হয়ে গেছে। একপর্যায়ে সরকার কবির উদ্দিন তাঁর শিল্পীত কণ্ঠে বললেন, আজ বিশ্ব শিশু দিবস। এই দিবস উপলক্ষে সাতজন শিশুকে প্রেসিডেন্ট পদক দেওয়া হচ্ছে। শিরোনাম আগে বললেন। তারপর পর্যায়ক্রমে একেকটি বিষয় ও বিজয়ীর নাম। আমার তো ভেতরে ঝড় বইছে। প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য, উর্দু সাহিত্য এভাবে একপর্যায়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল। এ বিষয়ে ছিল দুটি শাখা— ক ও খ। আমি ছিলাম ক শাখায়। সরকার কবির উদ্দিন যখন বললেন ক শাখায় প্রথম হয়েছে শামসুন্নাহার শিশুকলা ভবন স্কুলের শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আমি তখন টেবিলে রুটি ফেলে দিয়ে লাফ দিয়েছি। বাবা, এইটা আমি, আমি, এইটা আমি—বলে চিৎকার করছিলাম। বাবা রাগত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হলো? এদিকে খাবারের টেবিলে আলু ভাজির বাটি উল্টে সব একাকার। কেউ বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে। কেউ বিশ্বাস করে না, তারা কেউ খেয়াল করতে পারে নি। আমারও আবার দ্বন্দ্ব কাজ করতে শুরু করল। অন্যরা গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে মনে হচ্ছিল তাহলে ওটা মনে হয় আমি নই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আগের দিন আর্ট স্কুলের শফিকুল আলমের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। টেলিগ্রামে তারা জানিয়েছে, তোমাদের স্কুলের শাহাবুদ্দিন আহমেদ ক শাখায় এই পুরস্কার পেয়েছে। সকাল আটটার খবর শেষ হওয়ার পর নটার দিকে আর্ট স্কুলের পিয়ন হান্নান টেলিগ্রাম হাতে করে আমাদের বাসায় এসে হাজির। টেলিগ্রাম দেখার পর বাবা ও ভাইয়েরা নিশ্চিত হলো। তাহলে আমিই! এই নিয়ে পাড়ায় হইচই পড়ে গেল। আমার ছেলে, আমার ছেলে!’

শাহাবুদ্দিনের বাবা তায়েব উদ্দীন আহমেদ। আপাত গম্ভীর ও রাশভারী মানুষটির অন্তরে ছিল স্নেহ-ভালোবাসার ফল্গুধারা। সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। আওয়ামী লীগ করতেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। শাহাবুদ্দিনরা আট ভাই ও এক বোন। পিতা তায়েব উদ্দীন ও তাঁর আট সন্তান প্রত্যেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

শাহাবুদ্দিন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধ- দুটোতেই অংশগ্রহণের ফলে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। দেখেছেন সহযোদ্ধাদের আত্মাহুতি। বেঁচে থাকার আকুতিও দেখেছেন। দেখেছেন স্বাধীনতার স্বপ্নজড়ানো চোখ। শাহাবুদ্দিন বলেন, ‘একাত্তরে আমি দেখেছি জীবন কতটা দুর্বিষহ হতে পারে।’ একাত্তরের আগুনঝরা দিনগুলোর কথা তিনি লিখেছেন তাঁর ‘আমার মুক্তিযুদ্ধ’ বইতে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা তিনি। শাহাবুদ্দিন বলেন, ‘আমি ভাগ্যবান, এই মহান নেতার সাতই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পেরে। আমার অস্তিত্বে বঙ্গবন্ধু, আমার চেতনায় জয়বাংলা। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণে নানা প্রতিকূলতায়, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ ছিল অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস।’

১৯৭১-এ শাহাবুদ্দিন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট)-এর ছাত্র। সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে উঠবেন। সাতই মার্চের সেই ঐতিহাসিক দিনে এসেছেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে। বঙ্গবন্ধু আসছেন ঘোষণা হওয়ামাত্র উদ্যানের চেহারা বদলে গেল। তিনি এলেন। মঞ্চে উঠলেন। পুরো উদ্যান ‘জয় বাংলা’, ‘জাগো জাগো বাঙালি’ স্লোগানে মুখর হয়ে উঠল। অনেক ঠেলেঠুলে শাহাবুদ্দিন পৌঁছে গেলেন মঞ্চের খুব কাছে। সেদিনের কথা শাহাবুদ্দিন লিখেছেন তাঁর ‘আমার মুক্তিযুদ্ধ’ গ্রন্থে, “বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুরু হলো। তাঁর কাব্যময় নিখুঁত বক্তৃতা মুগ্ধ করছিল। তবে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। আগেই তো শুনেছি এমন একটা গুঞ্জন—এ বক্তৃতায় স্বাধীনতার ঘোষণা আসছে। ফলে অস্থিরতা মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছিল—কখন দিবেন স্বাধীনতার ঘোষণা। মনে মনে বলছি, কেন বলছেন না, কখন বলবেন ইত্যাদি। বক্তৃতার একদম শেষে এসে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। বললেন, ‘...তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা’।”

১৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের এক অভিনব র্যালি বের হয়। ‘স্বাধীনতা’ লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করেন র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা। শাহাবুদ্দিন ছিলেন এই র্যালির একেবারে সম্মুখ সারিতে। এরপর এল পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাত। ২৭ মার্চ বাবা-মা ও ভাইয়েরা সবাই কলাবাগানের বাসা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর উদ্দেশে রওনা হন। শাহাবুদ্দিন থেকে যান ঢাকাতেই। সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: ‘খুশিমনে ভাবছি—একা একা থাকব, নিরিবিলি বসে ছবি আঁকব। নিজেকে তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন একজন মানুষ মনে হচ্ছিল। আসলে যুদ্ধের ভয়াবহতা তখনো আমি আঁচই করতে পারি নি।’

মধ্য-এপ্রিলে বন্ধু আজাদকে সঙ্গে করে শাহাবুদ্দিন চলে গেলেন আগরতলা। শরণার্থীদের দুর্দশা লক্ষ করলেন। ইচ্ছে ছিল তখনই যুদ্ধে যোগ দেওয়া। তা হলো না, বাবা বললেন, ‘তুই কলকাতায় গিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হ।’ বাবার কথামতো কলকাতায় এলেন। কিন্তু না, স্থির হতে পারছেন না কোথাও। নানা জায়গা ঘুরে ফিরে এলেন আগরতলায়। বাবার পরামর্শ, ‘আপাতত তোর মা’র সঙ্গেই গিয়ে থাক।’ এলেন নরসিংদীতে নিজ গ্রাম আলগীতে। গ্রামের অর্ধেকটা পুড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি আর্মি। গ্রামে ঢোকার আগে থেকেই নাকে এসে লাগছিল পোড়া গন্ধ। চারদিকে ভুতুড়ে পরিবেশ। বাড়িতে মা নেই। বুকটা তাঁর কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়। তারপর নানাবাড়িতে গিয়ে মায়ের দেখা পেলেন।

এবার এলেন ঢাকায়। কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করলেন যুদ্ধে যোগ দিবেন। সে উদ্দেশ্যে আলগী গ্রাম হয়ে পৌঁছে গেলেন আগরতলা। সেখান থেকে মেলাঘরের ট্রেনিং ক্যাম্পে। ট্রেনিং সম্পন্ন হওয়ার পর ১৭নং প্লাটুনের কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সালদা নদীতে সম্মুখযুদ্ধে প্রথম অপারেশনসহ একের পর এক অপারেশনে অংশ নিয়েছেন। শেষে ঢাকায় আসেন, সাভারে অপারেশন পরিচালনা করেন। ষোলোই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের কিছু আগে শাহাবাগস্থ রেডিও পাকিস্তান কার্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন অসীম সাহসিকতার সঙ্গে।

যুদ্ধ শেষে শাহাবুদ্দিন মনোনিবেশ করেন তাঁর পড়াশোনায়। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বিএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন। সে-সময় তিনি চারুকলা ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে দেশ যখন ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত, সদ্য স্বাধীন দেশের বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল হেলিকপ্টার। শিল্পাচার্য বন্যার্তদের দুর্ভোগ সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অভিপ্রায়ে ছাত্র শাহাবুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে ত্রাণ বোঝাই হেলিকপ্টারে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান। হেলিকপ্টার দুর্গত অঞ্চলে অবতরণের পর সবকিছু দেখে শিল্পাচার্য ব্যথিত হন এবং তখন পাশে থাকা প্রিয় ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিনকে বলেন, ‘শাহাবুদ্দিন, চোখ ভইরা দেইখা নাও।’ শাহাবুদ্দিন তাঁর শিক্ষকের কথা রেখেছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, সামর্থ্য, শৌর্য কিংবা তার দহন ও ক্ষরণ দেখতে, অনুভব করতে ও বুঝতে শিখেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বৃত্তি লাভ করে ফ্রান্সের ইকোল দে বোজার্ট চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন ১৯৭৪-১৯৮১ সাল পর্যন্ত।

সত্তর দশকের প্রারম্ভে বিমূর্ত চিত্রকলার যে দুর্বোধ্য পর্বের সূচনা হয়েছিল, তার সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে শাহাবুদ্দিন নির্মাণ করেন স্বকীয় শৈলী, যার ভিত্তিতে রয়েছে শরীরী প্রকাশভঙ্গি। তাঁর চিত্রকর্ম সংগ্রামী মানুষের প্রতিকৃতিতে দুর্দমনীয় শক্তি ও অপ্রতিরোধ্য গতির ইঙ্গিতময় অভিব্যক্তির জন্য সুপরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন মনে করেন, মানুষের মুক্তিযুদ্ধ অদ্যাবধি চলমান, এবং রং ও তুলির দ্বৈত অস্ত্র সহযোগে তিনি এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। আমাদের মনে পড়ে যায় প্রেম ও দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবিস্মরণীয় সেই পঙ্ক্তি, ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।’

শাহাবুদ্দিন মনেপ্রাণে ষোলো আনা বাঙালি। শিল্পের রাজধানী প্যারিসে তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র। তাই বছরের অনেকটা সময় তিনি প্যারিসে থাকলেও মন পড়ে থাকে আপন মাটিতে; মাইকেল মধুসূদনের মতো, ‘সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমারই কথা ভাবি এ বিরলে।’ বারবার ফিরে আসেন নিজ বাসভূমে। মানুষের সঙ্গ ভালোবাসেন ভীষণ। মানুষেরাও তাঁকে ভালোবাসে। তাই তাঁর উপস্থিতিতে ঢাকার বাসা কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। দিন গড়িয়ে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের আগমন। তাঁর একাত্তরের সহযোদ্ধারা আসেন, বন্ধুরা আসেন, শিল্পরসিকেরা আসেন, আসেন তাঁর ভক্তরা। জমে ওঠে আড্ডা। মুড়ি-চানাচুর সহযোগে সে আড্ডা যেন ফুরাতেই চায় না। শিল্পীর স্ত্রী আনা ইসলাম, খ্যাতিমান কথাশিল্পী ও চিত্রসমালোচক, বিষয়টি দেখেন এভাবে, ‘প্রকৃতির মতো তিনিও শূন্যতা পছন্দ করেন না। ঢাকায় কলাবাগানের বাড়িতে তাঁকে ঘিরে থাকে কাক্সিক্ষত মানুষের বলয়। ...বাড়ির ছাদে স্বরচিত নিসর্গে প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত অব্দি থাকে মানুষের পদচারণা। নানা বয়সীদের মিলনস্রোতে আছে পার্বণের আনন্দ।’ আরেকটি বিষয়, শাহাবুদ্দিনের সম্ভাষণধ্বনি। যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন, ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিতে সম্ভাষণ জানান তিনি।

কিংবদন্তি এই শিল্পীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, ঢাকায়। আজ ১১ সেপ্টেম্বর বাহাত্তরে পদার্পণ করছেন তিনি। শিল্পপ্রেমী সকল মানুষের জন্যই এটা আনন্দের উপলক্ষ। আমরা, অন্যদিন-সংশ্লিষ্ট যারা, আমাদের আনন্দ বিশেষ। তিনি যে ‘আমাদেরই লোক’। ১৯৯৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি অন্যদিন ঈদসংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

প্রিয় শিল্পী, আমাদের একান্ত আপন এই মানুষটির জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।

Leave a Reply

Your identity will not be published.