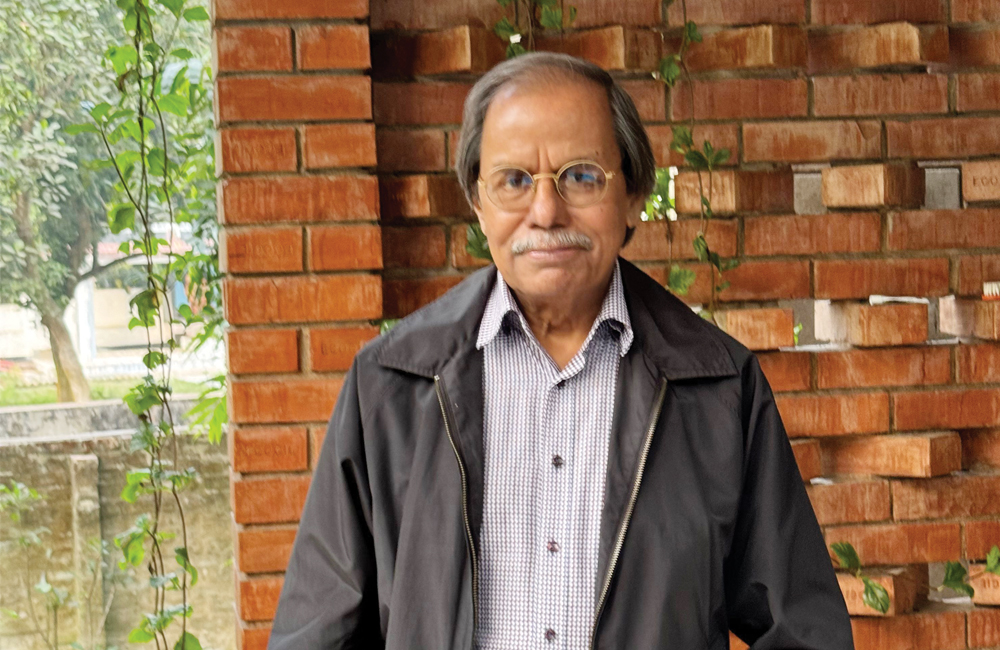

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রায় চার দশক আগে। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তরুণ শিক্ষক। তখনো তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি বিস্তৃত হয় নি। আমি তখন দৈনিক বাংলার সাহিত্য বিভাগে কবি আহসান হাবীবের সহকারী হিসেবে কাজ করছি। যতদূর মনে পড়ে সহপাঠী বন্ধু কবি মোহাম্মদ সাদিকই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম পরিচয়েই তাঁর ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ আর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর বহুবার বহু অনুষ্ঠানে, সাহিত্য-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বহু জায়গায় দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, দু একটি ছোটখাটো আড্ডাও হয়েছে। কিন্তু সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায়, তা গড়ে ওঠে নি। দেখা হলে বুঝতাম তিনি আমাকে পছন্দ করেন, আমি তাঁকে অগ্রজের মর্যাদা দিই—তিনিও তা বুঝতেন। কোথাও আমার লেখা ছাপা হলে পড়েছেন বলতেন, মন্তব্য করতেন। আমিও তাঁর লেখার পাঠক হিসেবে মন্তব্য করতাম। বছরে হয়তো ৪-৫ বার দেখাও হতো। কিন্তু তারপরও যে অর্থে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা সে দাবি করতে পারি না। গুণগ্রাহী ছিলাম। কিন্তু তাঁর মৃত্যু আমাকে স্বজন হারানোর যন্ত্রণা দিয়েছে। তাঁর মৃত্যু আমাদের সাহিত্যে একটা বড় ধরনের ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। মৃত্যুর মাত্র ৪০ ঘণ্টা আগে ল্যাবএইড হাসপাতালের আইসিইউতে লেখক-প্রকাশক মাজহারুল ইসলামের সহায়তায় মনজুর ভাইয়ের সঙ্গে আমার কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল, সেই সাক্ষাৎ যে তাঁর সঙ্গে জীবনের শেষ সাক্ষাৎ হবে, তখন কল্পনাও করতে পারি নি। কথা শুনে ভেবেছিলাম জ্ঞান যখন ফিরেছে এ যাত্রায় তিনি বেঁচে যাবেন। তাঁর অল্প কয়েকটি কথায় বেঁচে থাকার যে আকুতি আমি উপলব্ধি করেছি, তা আমাকে এখনো মর্মাহত করছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতো একজন পরিশ্রমী সৃজনশীল সাহিত্যিক এবং মননশীল শিক্ষাবিদ—চিন্তকের মৃত্যুকে আমার কাছে অকাল মৃত্যুই মনে হয়। আরও অন্তত একটা দশক যদি তিনি বেঁচে থাকতেন অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন আমাদের নতুন ধারার সাহিত্যকে, আমাদের চিন্তার জগতকে, আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক্লাসে পাঠদানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতেন। কারণ শিক্ষা নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করছিলেন অনেক বছর ধরে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাক্সক্ষাও তিনি পোষণ করতেন।

প্রাচীন ও প্রচলিত ধারার সাহিত্য চর্চা করেন নি সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। বিশ্বসাহিত্যের মানে আমাদের আবহমান ঐতিহ্য তথা লোকায়ত জীবনের উপকরণকেই তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে গ্রাম আর নগরের মেলবন্ধনে সচেষ্ট ছিলেন। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন। গল্প-উপন্যাসে যেমন, তেমনি প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি সহজ প্রাঞ্জল ভাষার উপস্থাপনাকেই আদর্শ মেনেছিলেন। সে কারণেই একজন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন তাঁর লেখার স্বাদ আস্বাদন করতে পারতেন, পারতেন সাধারণ পাঠকও। ভাষাকে অযথা জটিল করে তোলা তাঁর পছন্দ ছিল না। সাহিত্যের ভাষা বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ছিল। তা লিখে বলেছেন যেমন, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারেও বলেছেন। যারা ভাষাকে আরোপিত কারুকাজে জটিল করে তোলেন, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘ভাষার আরোপিত কারুকাজে খেই হারিয়ে ফেলি’। সাহিত্যের ভাষা নিয়ে তাঁর ভাবনা বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে। সে বিষয়ে আলোকপাত করবার আগে তাঁর গল্প-উপন্যাসে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

সৃজনশীল মৌলিক লেখার জন্য খ্যাতিমান হয়ে ওঠার আগেই অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিপুল সংখ্যক পাঠকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর ‘অলস দিনের হাওয়া’ শিরোনামের বিপুল পাঠকপ্রিয় কলামটির জন্য। বিখ্যাত সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাতের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ওই কলামটি তিনি লেখা শুরু করেন। তিনি যখন আমন্ত্রণ পান তখন সংবাদ সাময়িকীতে প্রখ্যাত কবি-কথাশিল্পী, নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের একটি কলাম ছাপা হচ্ছে নিয়মিত। সৈয়দ শামসুল হকের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তরুণ একজন লেখকের কলাম ছাপা হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ‘অলস দিনের হাওয়া’ বইয়ের ভূমিকায় তিনি হক ভাইয়ের প্রতি সেই সমীহের কথা উল্লেখ করেছেন।

‘অলস দিনের হাওয়া’য় বিশ্বসাহিত্যের নানা প্রান্তের লেখা এবং লেখকদের নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোকপাত করতেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সম্ভবত এই মন্তব্য অত্যুক্তি হবে না যে, গোটা বিশ্বসাহিত্যকেই তিনি তুলে এনেছিলেন তাঁর ‘অলস দিনের হাওয়া’ শিরোনামের ওই কলামে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকাসহ বিশ্বের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির দিকপালদের পাশাপাশি আমাদের কাছে স্বল্প পরিচিত এমন অনেক লেখককেও তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—যাঁরা পরবর্তীকালে কেউবা নোবেল পুরস্কার কেউ বুকার পেয়ে কেউবা রচনার ঐশ্বর্যে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শুধু যে সাহিত্যের বিশ্লেষণ বা সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা তা নয়, তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেত পুঁজিবাদী বিশ্ব আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিভক্ত সাহিত্য-শিল্প আর সাহিত্যিক রাজনীতির বিষয়-আশয়ও। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে বিমান হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর অর্থাৎ ৯/১১ পরবর্তী বিশ্ববাস্তবতায় ইসলাম ধর্মকে যে একটি ‘সন্ত্রাসবাদী ধর্মমত’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পশ্চিমী অপচেষ্টা, তাও দৃষ্টি এড়ায় নি এই সচেতন বিশ্বসাহিত্য পাঠকের। অলস দিনের হাওয়ায় ‘নাইপলের নোবেল বিজয়’ লেখাটি পড়লে পাঠক সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন এ বক্তব্য। এ তথ্যও আমাদের স্মরণ রাখা জরুরি যে, সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই আলোচনা লেখার সময় তাঁর শিল্পের সমালোচনামূলক লেখাগুলির খোঁজ করতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। কোনো গ্রন্থাকারে সেগুলি এখনো বের হয় নি। ‘কালি ও কলম’ এবং বেঙ্গলের অন্যান্য প্রকাশনায় তাঁর বেশ কিছু শিল্প সমালোচনা পড়েছিলাম একসময়। দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকী পাতায়ও কোনো কোনো শিল্পী এবং শিল্পকলা প্রদর্শনী নিয়ে তাঁর লেখা পড়েছি। বিদেশি কোনো কোনো শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়েও তিনি লিখেছেন। সম্ভবত সাহিত্যচর্চারও আগেই সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিল্প সমালোচনা শুরু করেছিলেন। সে সংক্রান্ত কিছু তথ্য তাঁর এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক ওবায়েদ আকাশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শিল্পকলাবিষয়ক তাঁর লেখালেখি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছিলেন : “অনেক কিছু লেখার আগে আমি শিল্প নিয়ে লিখেছি। ১৯৬৮ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, আমার সঙ্গে পরিচয় হলো মারুফ আহমেদের, যার বাবা বিখ্যাত খলনায়ক ইনাম আহমেদ।... মারুফের সঙ্গে চারুকলায় আড্ডা জমত, আমার সঙ্গে পরিচয় হলো ইব্রাহিমের, ছবি ঘরের প্রতিষ্ঠাতা। শাহাবুদ্দিনের সঙ্গেও পরিচয় হলো... চারুকলায় গিয়ে আমার একটা লাভ হলো; চিত্রকলা বিষয়ে আকর্ষণ বেড়ে গেল। একদিন জয়নুল আবেদিনের ক্লাস হচ্ছে, আমি বাইরে চুপচাপ বসে আছি। উনি আমাকে বললেন, ভিতরে আসো। আমি বললাম স্যার, আমি তো ইংরেজির ছাত্র। স্যার বললেন, ইংরেজির ছাত্র তো কী হয়েছে, ভিতরে আসো। সফিউদ্দিন আহমেদ স্যারের সঙ্গেও পরিচয় হলো। আমি ইংরেজি সাহিত্য পড়ি শুনে উনি বললেন, আপনি কি পাশ্চাত্যের ছবিটবি দেখেন ? আমি বললাম, স্যার চেষ্টা করি, সাহিত্য বোঝার জন্য ছবির বিষয়টা জানতে হয়। এই দুই শিল্পী ও শিক্ষাগুরুর স্নেহ পেলাম আমি। মূলত তাঁদের প্রশ্রয়েই চারুকলায় যেতাম, দেখতাম, কীভাবে এচিং হচ্ছে, কীভাবে লিথোগ্রাফ হচ্ছে, কীভাবে ওয়াশ হচ্ছে এইসব আমি হাতে কলমে শিখলাম। এরপর আমি শিল্প জিনিসটা কী, একটু একটু বুঝতে শুরু করলাম। আর আমাকে পশ্চিমের শিল্পকলা তো সব সময় আকর্ষণ করত। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে যখন পিকাসো মারা যান, তাঁর ওপর লেখার জন্য আমার খোঁজ পড়ল। বাংলাদেশ অবজারভারে...।”

ওই আমন্ত্রণেই একদিনের নোটিশে তিনি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোর ওপর একটি লেখা লিখেছিলেন অবজারভারে। তাঁর ভাষায় : “বইটই ঘেঁটে একটা লেখা তৈরি করলাম, তাও আবার ইংরেজিতে। আমি হাতেই লিখে দিলাম। লেখাটা ছাপা হলো। শিল্পকলার ওপর সেই আমার প্রথম লেখা।”

তাঁর সাহিত্যিক সত্তা বিকাশের আগেই তিনি শিল্পকলা বিষয়টি হৃদয়াঙ্গম করে নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তরুণ বয়সেই। এই পরিপক্কতার ছাপ তাঁর শিল্পকলাবিষয়ক বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। শিল্পকলা বিশ্লেষণের বা বোঝার জন্য পড়াশোনার ভূমিকা কতটুকু ? এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল : “পড়াশোনার বিকল্প নেই। টেকনিকটা না জানলে ছবি বুঝতে কিছুটা সমস্যা হয়। কীভাবে ওয়াশ হচ্ছে, কীভাবে রঙের ব্যবহার হচ্ছে, এগুলো না দেখলে তো বোঝা যায় না। যেমন মোস্তফা মনোয়ারের ছবি আঁকা দেখতাম। জলরং ছবি হয়ে ওঠাটা বুঝতাম। বাংলাদেশের জলরং শিল্পীদের মধ্যে গুরুস্থানীয় হচ্ছেন মোস্তফা মনোয়ার।”

কবিতা, চারুকলা বা নান্দনিক শিল্পকর্মের আলোচনার গদ্য আর গবেষণা প্রবন্ধ কিংবা গল্প-উপন্যাসের গদ্য যে এক নয়, ভাষার এই বৈচিত্র্য এবং প্রয়োগ ভিন্নতার বিষয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শুরু থেকেই ছিলেন সচেতন।

যে কারণে কবিতার আলোচনা কিংবা শিল্পকলার আলোচনায় তাঁর ভাষা কাব্যিক। অথচ জটিলতা মুক্ত, প্রাঞ্জল। শিল্পকলার রং-রেখা ইত্যাদির টেকনিক্যাল দিক যিনি বোঝেন না, তার পক্ষেও তাঁর আলোচনার ভাষা বুঝতে কখনো অসুবিধা হয় নি। ভাষা ব্যবহারে তাঁর এই গুণপনা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না কখনো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর সব ধরনের লেখায় ভাষা ব্যাবহারের ক্ষেত্রে যেমন সচেতন ছিলেন, ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্বকৃত নোমান একবার এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন “সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মান বাংলা এবং আঞ্চলিক বাংলা নিয়ে খুব কথা হচ্ছে এখন। একজন সাহিত্যিক হিসেবে, সাহিত্যের একজন অধ্যাপক হিসেবে এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত ?”

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “এই ব্যাপারে আমার একটা পরিষ্কার অবস্থান আছে। আমি আঞ্চলিক ভাষায় খুব বিশ্বাসী। নিজেও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করি। আবার একই সঙ্গে আমি একটা মানসম্পন্ন ভাষাতে বিশ্বাস করি। কারণ, এই ভাষাটা একটা সুশৃঙ্খল ভাষা। শৃঙ্খলা না থাকলে আমি দর্শনের বিষয়গুলো, বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে পারব না। শৃঙ্খলা ভাষার একটা পরিভাষা। পরিভাষা সর্বসম্মত হয়। বহুজনের একটা স্বীকৃত ভাষা, যে ভাষা আমাদের মেধা ও মননের প্রকাশ ঘটাবে। আমি যখন একটা আনুষ্ঠানিক কথা বলতে যাব, আমি সেই সর্বজনের গ্রহণযোগ্য একটা মানসম্পন্ন ভাষায় কথা বলব। কবিতা তো একটা পরিশীলিত প্রকাশ।...যখন আমি উপন্যাস লিখছি সংলাপ আঞ্চলিক হোক না, অসুবিধা কী ? কিন্তু দর্শনের, বিজ্ঞানের প্রকাশের জন্য একটা ভাষা লাগবে না ? একজন ফরাসি লেখক তো ফরাসি-জার্মান ভাষা মিলিয়ে বিকৃত করেন নি। আমি কেন বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে বিকৃত করব ?... হিন্দি সিনেমাতে কিন্তু এসব চলে না। সেখানে একদম পরিশীলিত হিন্দি ভাষা ব্যবহার হয়। যত দায় বাংলা ভাষা নিয়ে। এটা আমাদের হীনমন্যতা, এটা দাসত্ববোধের একটা প্রকাশ। বিশ্বমিডিয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, আমাদের ভাষা নিষ্ক্রিয় করে দেবে তারা, আমাদের বুদ্ধি রহিত করে দেবে। স্খলিত ভাষায় কোনো সাহিত্য হয় না, স্খলিত ভাষায় কোনো পরিষ্কার চিন্তা হয় না। ফলে তারা আমাদের একটা নির্বুদ্ধি জাতি তৈরি করে পশ্চিমের যত কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে। সেটা মোবাইল ফোনই হোক আর ফেয়ার এন্ড লাভলি ক্রিমই হোক।”

সাহিত্যের ভাষায় এবং কথ্য ভাষা নিয়ে তাঁর যেমন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তেমনি সাম্প্রতিক ভাষার নানা মাত্রিক দুর্বলতা, অপপ্রয়োগ নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন : “আমাদের ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনার কোনো অবকাশ আমরা না পরিবারে রেখেছি, না শ্রেণিকক্ষে রেখেছি। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তাম, তখন আমাদের পরীক্ষার তাড়া ছিল না। আমাদের বই দেওয়া হতো, বলা হতো বইটা পড়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে আনতে।...শিক্ষক আমাদের রচনা দেখতেন। নাম্বার দিতেন, ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিতেন।...ভাষা ব্যবহারের একটা সক্ষমতা তারা তৈরি করে দিলেন। এখন তো এসব কোথাও নেই।...একজন টেলিভিশনের প্রতিবেদককে যখন লাইভে কথা বলতে দেখি, তিনি শুধু ‘আসলে’ আর ‘কিন্তু’ দিয়ে কথা বলতে থাকেন। একটা সুন্দর বাক্য বলতে পারেন না। গুছিয়ে কথাই বলতে পারেন না। অর্থাৎ ভাষা নিয়ে একটা ভীষণ রকম অরাজকতা চলছে। আবার আইতাছি যাইতাছি-কেও সাহিত্যের বর্ণনার ভাষা করার দাবি তুলেছেন কেউ কেউ!” (সাক্ষাৎকার : সংবাদ সাময়িকী)।

শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় যে শুধু তিনি ভাষার সৌন্দর্য এবং এর পরিশীলনের দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন তা নয়, যাপিত জীবনের সকল কাজে নিজেকে একজন পরিশীলিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন বিপুলভাবে নন্দিত একজন শিক্ষক। আমার সহোদর (রফিকুল ইসলাম) রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যন্ড কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সরাসরি ছাত্র। তাঁদের ভাষায় ‘এসএমআই স্যার’-এর মতন এমন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক ইংরেজি বিভাগে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। মৃত্যুর পর ফেসবুক টুইটারের সুবাদে তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রীর শোকাহত অনুভূতিজাত লেখায় পড়েছি শিক্ষক হিসেবে তাঁর অসামান্যতার কথা।

তরুণ শিক্ষার্থীদের মনোজগৎ তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। তাঁর বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুড়ো হন নি তিনি। চিরতারুণ্যে তাঁর হৃদয় যেমন ছিল উদ্ভাসিত তেমনি দেখতেও তিনি তরুণদের চোখে বিস্ময় ছিলেন। তারুণ্য ধরে রেখেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সাহিত্যিক হিসেবে পড়ালেখায় যে বিশ্বসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তা নয়, সমকালীন পূর্বসূরি এবং অনুজ-প্রতিমদের লেখারও তিনি ছিলেন সচেতন পাঠক। তাই তাঁদের লেখা সম্পর্কে অকপট মন্তব্য করতে পারতেন, তাঁর সাক্ষাৎকারে সে ধরনের মূল্যায়ন পড়েছি।

আমাদের অনেক কবি-সাহিত্যিক-লেখক-বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিকভাবে এতটাই একচোখা হয়ে যান যে, অনেক সময় ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকারের তফাৎ তাঁরা বুঝতে পারেন না দলকানা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। একটি শোষণহীন গণতান্ত্রিক ও জ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তিনি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবলভাবে হৃদয়ে ধারণ করতেন, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর গল্প-উপন্যাসে নানাভাবে এসেছে বারবার। আদর্শের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্ত তারপরও কখনো কোনো দলীয় রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে তাঁকে দেখা যায় নি। যেমনটি দেখা যায় নি মুক্তচিন্তার ধারক-বাহক জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত আনিসুজ্জামানকে। এই গুণটি সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল, শিক্ষক হিসেবে তো বটেই লেখক হিসেবেও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার সুযোগও ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি সে পথে যান নি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিল্প-সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি এবং শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন নিরন্তর। শিক্ষা-ভাবনার প্রসঙ্গে আলোকপাত করার আগে তাঁর সাহিত্য পাঠের পরিধি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করি। পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার পরেই মূলত বিদেশি লেখকদের বই-পুস্তকের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটেছিল। তিন বছরে বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের রচনাসহ বহু লেখকের প্রচুর বই জমা হয়েছিল তাঁর কাছে। সংবাদ সাময়িকীতে ‘অলস দিনের হাওয়া’ লেখার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে সেই বিপুল সংখ্যক বই পড়ার অভিজ্ঞতার তথ্য তিনি জানিয়েছেন।

সেই পঠন-পাঠনের পথ ধরেই বিশ্বসাহিত্যের বহু বিচিত্র নন্দিত জগতে তিনি নিজে যেমন ভ্রমণ করেছেন, তেমনি আমাদেরও আজীবন ওই নন্দনলোকে ভ্রমণ করিয়েছেন। এর ফলে তাঁর নিজের সৃষ্টিশীল সাহিত্য যেমন উত্তরাধুনিক শিল্পতত্ত্বের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন মাত্রা অর্জন করেছে, তেমনি দেশজ বিষয় আর আবহমান বাংলার জনজীবনকে অবলম্বন করে তিনি এমনসব ফিকশন সৃষ্টি করেছেন, যা বিষয়ে লোকজীবন সম্পৃক্ত কিন্তু নির্মিতির কৌশলে বিশ্বসাহিত্যের আলোকপ্রাপ্ত। সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, দর্শন আর ঐতিহ্যকে বারবার নবায়ন করেছেন তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে। সাহিত্য মূল্যায়ন নয়, আমি দেখছি একজন প্রাবন্ধিক, একজন চিন্তাশীল সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে লেখক হিসেবে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কতখানি নিমগ্ন ছিলেন।

বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের নিয়ে লিখতে গিয়েও তিনি মনুষ্যত্বের দিকটি সব সময় মনে রেখেছেন। তিনি নিজে ‘নন্দনতত্ত্ব’ শিরোনামের বই লিখেছেন বহু বছর আগে, তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির অনেক আগে। কিন্তু সেই নন্দনতত্ত্বকেই জীবনের সার জানেন নি। নান্দনিকতা শিল্পের বিষয়। তিনি শিল্পের সঙ্গে জীবনকে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে মিলাতে চেয়েছেন। ‘কবিতার আকাল এবং কালো আফ্রিকার কবিতা’ তাঁর প্রবন্ধের এই শিরোনামের মধ্যেও বঞ্চিত আফ্রিকার প্রতি ভালোবাসা মূর্ত হয়ে ওঠে। ‘অলস দিনের হাওয়া’য় পড়েছি তাঁর ‘উত্তরাআধুনিক উপন্যাস ও বর্ণনাকারীর ঐতিহ্য।’ এই বর্ণনাকারী আমাদের দাদি-নানিদের মুখে মুখে প্রচলিত আবহমান কালের গল্প বলার ধারার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘এডওয়ার্ড সাঈদ : লেখা যখন সক্রিয়তা’ শিরোনামের প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর জনমুখী বাম-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে পারি আমরা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মননশীলতা আর সৃজনশীলতাকে আশ্চর্য কুশলতায় সমান্তরালে লালন করেছেন তাঁর হৃদয়ে। ফলে বাস্তব আর পরাবাস্তবের মিশ্রণ যেমন সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে করতে পেরেছেন, তেমনি প্রবন্ধে, চিন্তাশীল রচনায় আরও সহজ করে বললে সমাজ ভাবনায় একটা গণমুখী মানবতাবাদী চরিত্রে তিনি নিজেকে উৎকীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ২০২০ সালে করোনাকালীন বাস্তবতায় তিনি দৈনিক ‘প্রথম আলো’তে একটি কলাম টাইপের প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যে লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল করোনায় গৃহবন্দি সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাঁর ভাবনা, তাদের অনুপ্রাণিত করা। শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনলাইন ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পাঠদানের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু গ্রাম-বাংলার হাজার হাজার শিক্ষার্থী যাদের এন্ড্রয়েড মোবাইল সেট নেই, তাদের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের সাহস জুগিয়েছেন এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন। আবার এই প্রশ্ন রেখেছেন ডিজিটাল ক্লাস ব্যবস্থা চালু হলে তো ডিজিটাল গ্রন্থ তৈরি করতে হবে, জাতির মনোজগতও প্রস্তুত করতে হবে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে খুব চিন্তা করতেন তিনি। টিভি টকশোতে, লেখায় সর্বত্রই তাঁর গণমুখী শিক্ষাভাবনার পরিচয় আমরা পেয়েছি। সিলেটের হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা অবিস্মরণীয়। বক্তৃতাটি সম্ভবত ‘প্রথম আলো’ই ছেপেছিল। একজন দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদের ছবিই ফুটে উঠেছিল সেই বক্তৃতায়। খুব মনোবেদনা ছিল তাঁর। কারণ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা তাঁর পরামর্শ বাস্তবায়ন করেন নি শিক্ষাঙ্গনে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর জীবনের শেষ কোনো বক্তৃতা দিয়েছিলেন কোনো সভামঞ্চে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'আবু খালেদ পাঠান সাহিত্য পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সেই বক্তৃতায়ও তিনি আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে :

“শিক্ষা খাতে বিপ্লব ঘটাতে পারে এমন সিদ্ধান্তের দিকে যেতে পারত বাংলাদেশ। অথচ তা হয় নি। কেউ শোনেন নি কথা। আমি বহুদিন থেকে লেখালেখি করছি। কেউ একটা কথাও শোনেন নি।”

বাংলাদেশ ভালো না থাকলে কোনো সচেতন নাগরিক যে ভালো থাকেন না, থাকতে পারেন না, সেটা তার চেয়ে বেশি আর কেউ উপলব্ধি করবে ? ওই বক্তৃতায় এক নাট্যকারের স্মৃতিচারণ করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছিলেন, “তাকে ‘কেমন আছেন ?’ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, ভালো থাকার হুকুম আছে। তো আমাকেও বলতে হয় যে, আশাবাদ ধরে রাখার হুকুম আছে। হুকুমটা কারা করছে ? আমার ছাত্র-ছাত্রীরা। আমার প্রতিদিনের সংসার কাটে ১৮ থেকে ২৪-২৫ বছরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কাজেই আমার ভেতর বার্ধক্য কোনোদিন আসবে না। যদিও আমার বার্ধক্য উপনীত, আমার বয়স বার্ধক্যেরও গভীরে চলে গেছে। কিন্তু আমার ভেতর বার্ধক্য আসতে পারে না। কারণ ছেলেমেয়েরা আমাকে সতেজ রাখে। তারা আমাকে আশাবাদ ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।...আশাবাদ একটা মোমবাতির মতো। একটা মোমবাতি হাতে থাকলেই হয়। একটা মোমবাতি থেকে অনেকগুলো মোমবাতিতে আলো প্রজ্বলন করা যায়। তো যার হাতে আশাবাদের একটা মোমবাতি আছে, তার পক্ষে গোটা দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তবে তার জন্য অনেক কাজ বাকি আছে। শিক্ষাটায় আমাদের নজর দিতে হবে। যেটা আবু খালেদ পাঠান হয়তো সমস্ত জীবন চেষ্টা করেছেন। সেই মাপের শিক্ষকও এখন নেই। ভালো শিক্ষক না হলে ভালো শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী তৈরি করা যায় না। এটি একেবারে আমার পরীক্ষিত একটা চিন্তা।

শিক্ষককে ভালো হতে হবে। শিক্ষককে মেধাবী হতে হবে। আমাদের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা কত বেতন পান ? সংস্কার তো ওইখান থেকেই শুরু করতে হবে। মৌলিক বিষয়গুলো তো আপনাকে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দাবি জানান, তাদের দাবিগুলো মিটে যায়। এখনো দেখছি, বেতন বাড়ানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা খুব আনন্দ পাচ্ছেন। তাদেরও বেতন বাড়বে। বেতন তো বাড়া উচিত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের! এই বর্তমান বাজারে তাদের যদি দেওয়া হয় এক লক্ষ টাকা করে মাসে, তাদের থাকার জায়গা দেওয়া হয় মানসম্পন্ন। বিসিএস পরীক্ষার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার চাইতে এই মেধাবীরা প্রাইমারি স্কুলে এসে ঢুকবে। আপনি ভাবুন, কত বড় একটা বিপ্লব হতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে! কেউ শোনেন নি কথা। আমি বহুদিন থেকে লেখালেখি করছি। কেউ একটা কথাও শোনেন নি। সংস্কার হবে কী করে ? যারা সংস্কার করবেন তাদেরও তো শিক্ষার অভাব আছে।”

তিনি আরও বলেছিলেন, “দেখুন শিক্ষার একটা সংস্কৃতি আছে, সংস্কৃতির একটা শিক্ষা আছে। দুটো মেলে না। যেসব দেশে দুটো মিলে গেছে, সেসব দেশে উন্নতি হয়েছে। শিক্ষার সংস্কৃতিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা আলোকিত করে মানুষকে। আর সংস্কৃতির শিক্ষা হচ্ছে সবাইকে সবার সঙ্গে যুক্ত করা। এই প্রাণের সঙ্গে প্রাণ যুক্ত না হলে, মনের সঙ্গে মনের মিল না হলে সমাজে কলহ থাকে, সমাজে অসূয়া থাকে, নিন্দাবাদ চলতেই থাকে এবং এক সময় সেটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো আমরা সবাই পাই। তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভেতরে সংস্কৃতিটা কোথায় আমাদের ?”

এই কঠিন প্রশ্ন রেখেই চিরদিনের জন্য চলে গেলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এই প্রশ্ন এই জাতিকে কাঁটার মতো বিদ্ধ করবে যেদিন, সেদিন হয়তো প্রকৃত গণমুখী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে দেশজুড়ে। বিদ্বেষ-অসূয়ামুক্ত একটি সমাজ তৈরির প্রাথমিক কাজ শুরু হবে, হয়তো সেদিনই তাঁর অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে।

Leave a Reply

Your identity will not be published.