এ দেশের একটি সোনালি অতীত রয়েছে। স্বর্ণালী সেই অধ্যায়ে আলোকিত মানুষেরা বিচরণ করতেন। তাঁরা আপন প্রতিভার দ্যুতিতে নিজেদের জীবনকে যেমন উদ্ভাসিত করেছেন, তেমনি এ দেশের মানুষকেও আলোকিত করার মহান ব্রত নিয়ে নিজকর্মে সচেষ্ট ছিলেন। এইসব মানুষের শেকড় সন্ধানে অন্যদিন কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যদিন-এর এই বিভাগে তুলে ধরা হচ্ছে স্বনামধন্য সব সাহিত্যস্রষ্টাকে। ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনের তথ্যসহ তাঁদের জন্মভূমির পরিচয়ও উঠে আসছে এসব রচনায়। আজ তুলে ধরা হলো জগদীশচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবনের অংশ বিশেষ।

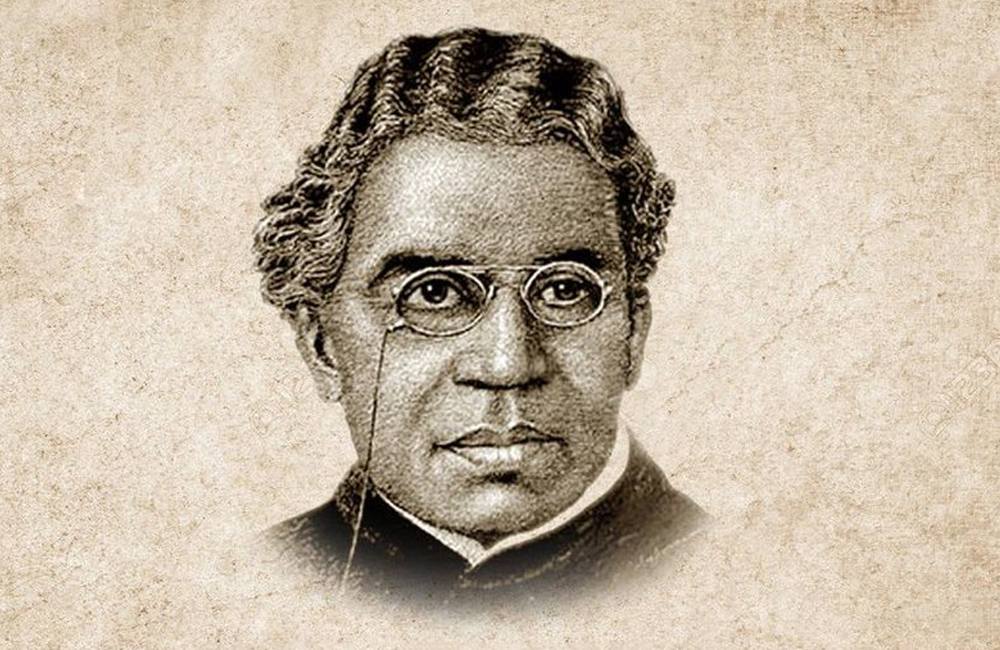

জগদীশচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। অদৃশ্য-আলোকের ধর্ম, বেতার যন্ত্র ও গাছে প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসন লাভ করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। সহজ ও সাবলীলভাবে বাংলায় প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলো।

৩০ নভেম্বর বৈজ্ঞানিক লেখক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৬তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে তাঁর জন্মভূমি ও কর্মের ওপর আলো ফেলা হলো এখানে।

প্রকৃতির এখন রুদ্ররূপ। দহন দিনের যাপিত জীবন আমাদের। এই সময়ে মাঝে মাঝে মন উদাস হয়ে যায়। মনে পড়ে, গত শরতের কথা। সেই সময় আমি ও অন্যদিন-এর আলোকচিত্রী ইমন গিয়েছিলাম বুড়িগঙ্গার ওপারে। সেখান থেকে আরেকটু সামনে। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানার অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে।

শুরুতে আমরা প্রথাবিরোধী লেখক-কবি-অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের বাড়িতে যাই। সেখান থেকে যাই আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়িতে, যা এখন স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশন নামে সুপরিচিত। হুমায়ুন আজাদ এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। তার ‘ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না’ গ্রন্থে ‘ওই বাড়িটা কার?’ শিরোনামে জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটা তথা স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশনের উল্লেখ রয়েছে: ‘পুবে-পশ্চিমে লম্বা আমাদের গ্রামটি। একেবারে পশ্চিমে কাঠের পুল, একেবারে পুবে জগদীশ চন্দ্র বসুর অরণ্য-বাড়ি।’

আজ থেকে সাতান্ন-আটান্ন বছর আগে, গত শতকের পঞ্চাশ দশকে, আজাদকে বসু বাড়ি যেতে হতো হালট পেরিয়ে জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে— পুবদিকে হেঁটে। তারপর উত্তর, আবার পুবে, অতঃপর আবার উত্তর, তারপর আবার পুবদিকে এভাবে হাঁটার পর আজাদ দেখতে পেতেন—দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের লম্বা স্কুল। গেইটে নাম লেখা ‘স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশন’।

আমরা অবশ্য আজাদের মতো হাঁটলাম না। আর এখন পরিবেশও বদলে গেছে। আমরা সিএনজিতে চেপে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বসু-বাড়ি।

হ্যাঁ, বাড়িটা যথা স্কুলটি বেশ লম্বা। গেইট থেকে অনেক পথ পেরিয়ে মূল বাড়ি বা স্কুলে পা পড়ল আমাদের। লক্ষ করলাম নানা ধরনের গাছ এবং জলাশয়ে ঘেরা বাড়ি তথা স্কুলটি। কিছুক্ষণ আগে গেইটের উপরে উল্লেখ দেখেছিলাম স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১। আর এখানে ১৯৯৪ সাল থেকে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্কুলটির অফিসকক্ষে ঢুকলাম। লক্ষ করলাম বোর্ডে লেখা রয়েছে—স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক বাবু সীতারাম ঘোষ। বর্তমানে যিনি অধ্যাপকের দায়িত্বে রয়েছেন, এস এম আলমগীর হোসেন, তিনি যোগ দিয়েছেন ২০১৩ সালের ৩০ মার্চ। তিনি ২৬তম ব্যক্তি। আর হ্যাঁ, ১২ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নর বডি স্কুল ও কলেজটি পরিচালনা করে। সভাপতি সুকুমার রঞ্জন ঘোষ। বর্তমান সাংসদ।

অধ্যাপক এস এম আলমগীর হোসেন কাজ করছিলেন। আমরা তাঁর টেবিলের সামনে রক্ষিত দুটি চেয়ারে বসলাম।

‘আমরা ঢাকার একটি পত্রিকা থেকে এসেছি। বসু-বাড়ির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করব।’

‘আচ্ছা!’ আলমগীর হোসেন একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, ‘আপনাদের ভাগ্য ভালো। বাড়িটি সংস্কারের আগেই এসেছেন।...অনেক আগে নির্মিত বাড়িটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বিধায় এটি সংস্কার করা হবে।’

‘ঠিক আছে, বাড়িটি এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই সেটি দেখতে চাই এবং ছবি তুলতে চাই আমরা।’

‘ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা যান। আমি সঙ্গে লোক দিচ্ছি।’ আলমগীর হোসেন বললেন।

‘লোক লাগবে না। কাছেই তো বাড়িটি। আমরা নিজেরাই যেতে পারব।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা বাড়িটির ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।’

‘ঠিক আছে, ঢুকব না। বাইরে থেকেই দেখব এবং ছবি তুলব।’

আমরা অফিসকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। অদূরে দণ্ডায়মান মূল বসু-বাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। কাছে গিয়ে লক্ষ করি, সত্যি খুবই নাজুক অবস্থা বাড়িটির। পাঁচটি ছোট-বড় কক্ষ। একেবারে শূন্য। ভেতরে কোনো কিছুই নেই।...ইমন ঘুরে ফিরে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বাড়িটির ছবি তুলতে থাকে।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু এখানে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি জন্মেছিলেন ময়মনসিংহ শহরে, ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। তবে হ্যাঁ, তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু জন্মেছিলেন এখানেই। এটি জগদীশের পৈতৃক বাড়ি।

জগদীশের মায়ের নাম বামা সুন্দরী। তিনি ছিলেন দুই পুত্র ও চার কন্যার জননী। তবে তাঁর ছোট ছেলে, জগদীশের অনুজের শিশুকালেই মৃত্যু হয়। এখানে, এই রাড়িখালে, জগদীশের অল্প দিনই কেটেছে। তাঁর পিতা যেহেতু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেহেতু অবিভক্ত বাংলার নানা জায়গায় কেটেছে শৈশব-কৈশোর।

জগদীশের পড়াশোনা শুরু ফরিদপুর শহরের একটি বাংলা স্কুলে। এখানে অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষের সন্তানরা ছিল তাঁর সহপাঠী। তাদের সঙ্গে মিশে, গল্প করে এদেশের প্রকৃতি ও মানুষদের কথা জগদীশ জানতে পারেন। প্রকৃতি, গাছপালা এবং কীটপতঙ্গের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয়ও ঘটে। খেলাধুলায়ও তাঁর আকর্ষণ ছিল। বিশেষত ক্রিকেট ও ঘোড়দৌড়।... ফরিদপুরের পরে তিনি পড়াশোনা করেছেন কলকাতার হেয়ার স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে। ১৮৮০ সালে জগদীশ দ্বিতীয় বিভাগে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ট্রাইপোসসহ অনার্স পাস করেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজ যোগ দেন পদার্থ বিজ্ঞানের অফিসিয়েটিং প্রফেসর হিসেবে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে তিনি ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

বিধ্বস্ত বসু-বাড়ি দেখতে-দেখতে অনেক কথাই মনে পড়ছে। চোখের সামনে অবশ্য দেখতে পাচ্ছি কাঁঠাল, খেজুর, তালসহ নানা গাছ। এই সূত্রে ছোটবেলায় শোনা একটি তথ্য মনে পড়ছে: জগদীশ চন্দ্র বসু গাছের যে প্রাণ আছে তা আবিষ্কার করেছিলেন। এখনো অনেকেই এই কথা বলে ও বিশ্বাস করে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। গাছের যে প্রাণ আছে তা প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতেরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। আর এটি যদি জগদীশের আবিষ্কার হতো, তবে পুরো পৃথিবীতে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে খুব-একটা আলোড়নের সৃষ্টি হতো না। আসলে জগদীশচন্দ্র যা আবিষ্কার করেছেন সেটি হলো— প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে অনেকখানি মিল রয়েছে। অন্য কথায়, উদ্ভিদজীবন প্রাণীজীবনের ছায়ামাত্র। নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জগদীশ প্রমাণ করেছেন যে জীবের মতোই উদ্ভিদের স্নায়ু ও পেশি রয়েছে। জীবের মতোই উদ্ভিদ ঘা দিলে সাড়া দেয়; মদ খাওয়ালে টলে, বিষ দিলে মুষড়ে পড়ে। জীবের শরীরে যেমন রক্ত উদ্ভিদের শরীরে তেমনি রস। উদ্ভিদও জীবের মতো জেগে থাকে, ঘুমায়ও।

আরেকটি কথাও এদেশে প্রচলিত যে, মার্কনির আগেই জগদীশচন্দ্র বসু রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন। এই কথাটি যে অর্থে বলা হয়, সেই অর্থে সঠিক নয়। বিষয়টি এক কথায় বলা সম্ভব নয়। শুধু এটি বলা যেতে পারে যে, মার্কনি আধুনিক শর্টওয়েভ-মাপের বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করে দূরে বেতার সংকেত পাঠাবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন—যার ফলশ্রুতি হলো রেডিও। অন্যদিকে, জগদীশচন্দ্র মাইক্রোওয়েব অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ নিয়ে কাজ করেছিলেন, যার প্রয়োগ ঘটেছে আধুনিকালের টেলিভিশন, রাডার প্রভৃতি যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

মূল বসু-বাড়িটি দেখা শেষ হয়। এবার আমরা স্কুল কাম কলেজটি ঘুরে-ফিরে দেখতে থাকি। লক্ষ করি এই শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা নানা ভবনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে এবং শিক্ষা লাভ করে। এখানে রয়েছে কয়েকটি ভবন। যেমন, জাহাঙ্গীর ভবন, মুনছুকুল নেসা ভবন, আমির হোসেন খান ভবন...। এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নানা সময়ে এই শিক্ষালয়টির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের এবং তাদের স্বজনদের নাম বহন করছে এইসব স্কুল বা কলেজ ভবন।

‘আপনারা কি কমপ্লেক্স দেখেছেন?’ চড়া কণ্ঠে একজনের প্রশ্ন শুনে সচকিত হয়ে উঠি। দেখি চল্লিশোর্ধ এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। মনে পড়ল, তাকে দেখেছিলাম শিক্ষালয়টির অফিস কক্ষে। বোধহয় তিনি এই শিক্ষালয়ের শিক্ষক হবেন। তার প্রশ্নটি না বুঝেই মাথা নাড়ি। ‘আমার সঙ্গে আসুন’ বলে ভদ্রলোক সামনের দিকে ধাবিত হন। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

কয়েক মিনিট হাঁটার পরে একটি লোহার গেইট আমাদের সামনে পড়ে। উপরে চেয়ে দেখি, সাইনবোর্ডে লেখা আছে: জে সি বোস কমপ্লেক্স। স্থাপিত: ৮ জানুয়ারি ২০১১। জানা গেল, স্থানীয় এমপির উদ্যোগে এই কমপ্লেক্সটি নির্মিত হয়েছে। এখানে একটি জাদুঘরও রয়েছে।

আমরা কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকি। লক্ষ করি, পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য কয়েকটি নতুন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। যেমন মনোরম একটি ছাউনি, বসার জায়গা ইত্যাদি। পুকুরের দিকে যাই। বাঁধানো ঘাটে বসি। পুকুরের কালো জলে নিজের ছায়া দেখি। হঠাৎ দমকা হাওয়া আসে। পুকুরে ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভালো লাগে। বেশ ভালো লাগে।

কিছুক্ষণ পরে পুকুরঘাট থেকে উঠে পড়ি। কমপ্লেক্সের নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখি। লক্ষ করি, প্রচুর গাছ রয়েছে এখানে। একটি জায়গায় আবিষ্কার করি, তুলসি-মঞ্চ। সেটির অবয়বে সময়ের ছাপ। বোঝাই যাচ্ছে, তুলসি-মঞ্চটি অনেক আগের। তবে এটি বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কি না নিশ্চিত করে বোঝা যাচ্ছে না। কেননা, বাবা ভগবানচন্দ্র বসুকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য কলকাতা থেকে রাড়িখাল এসে জগদীশচন্দ্র সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি বেচে গিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের বারণও তাঁকে দমাতে পারে নি।

তুলসি-মঞ্চের পরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু জাদুঘর। জাদুঘরটি অবশ্য পূর্ণ অবয়ব পায় নি। সবেমাত্র যাত্রা শুরু হয়েছে এটির। তাই একটি অস্থায়ী কক্ষে এটির অবস্থান।

জাদুঘরের ভেতরে ঢুকে আমরা অবশ্য নিরাশই হই। জগদীশচন্দ্র কিংবা বসু পরিবারের কারও সম্পৃক্ততা রয়েছে এমন কোনো কিছুই খুঁজে পাই না। এখানে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে আমাদের। তাই কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে আসি। ওহ হ্যাঁ, কমপ্লেক্সে ঢুকতে হলে বিশ টাকার একটি টিকিট কিনতে হবে।

আমরা আবার শিক্ষালয়টির অফিসকক্ষে ঢুকি। কেননা অধ্যক্ষ সাহেব আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

অধ্যক্ষ এস এম আলমগীর হোসেন আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানান। টেবিলের সামনে রক্ষিত চেয়ারে বসতে বলেন। আমরা বসি।

টুকটাক কথা বিনিময় হয়। ওটা-সেটা নানা প্রসঙ্গ। একসময় জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলে আলমগীর সাহেব একটি বই আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী। আমি বইটির পাতা উল্টিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি। কিছু কিছু অংশে একটু নজর বুলাই।

হঠাৎ অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনের চেয়ারের পাশে র্যাকে রক্ষিত কয়েকটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানবিষয়ক বই। এই সূত্রে আমার মনে পড়ে যায় জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য : ‘বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য রচনাতেও তিনি অনন্য অগ্রপথিক।...সংখ্যায় কম হলেও জগদীশচন্দ্রের রচনাগুলো সাহিত্যিক উৎকর্ষে বিশিষ্টতার দাবি রাখে।’ সত্যিই তাই, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি লেখার ওপর আলো ফেললেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

নদীর উৎস কোথায়? এটি মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন। হেমন্তের গানেও এই প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে: ‘ও নদীরে একটি কথা শুধাই তোমারে/ বলো কোথায় তোমার দেশ...।’ বালক জগদীশচন্দ্রের মনেও এই প্রশ্ন উদয় হতো। তখন পৌরাণিক বিশ্বাসের সূত্র ধরে তিনি শুনতে পেতেন, ‘মহাদেবের জটা হইতে…।’ পরিণত বয়সে জগদীশচন্দ্র গঙ্গার উৎস সন্ধানে বের হয়ে অবশেষে নন্দাদেবী শৃঙ্গের শীর্ষে এক বিরাট ধূমময় জ্যোতির মধ্যে মহাদেবের জটার কাল্পনিক স্বরূপটিকে যেন দেখতে পেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের এই সত্য জানা ছিল যে, যে পানির ফোঁটা সমুদ্রে পড়ে, সেই পানি সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হয়ে অবশেষে জমাট বাঁধে গিরিশৃঙ্গে গিযে। সেই জমাট জলরাশি গিরিশৃঙ্গ থেকে বিগলিত হয়ে নদীস্রোতে প্রবাহিত হয়ে আবার সমুদ্রে পতিত হয়। জগদীশচন্দ্রের চেতনায় তখন আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যিনি শিব তিনিই আবার রুদ্র, যিনি রক্ষক তিনিই আবার সংহারক। যিনি স্রষ্টা তিনিই আবার প্রলয়নাচনে পুরনো সৃষ্টির নাশ করে পৃথিবীকে আবার নতুন করে গড়ার উপযোগী করে তোলেন। তাঁর এই উপলব্ধি কী চমৎকারভাবেই না তিনি ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে’ নামক রচনায় প্রকাশ করেছেন: ‘সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম— সমগ্র পর্বত ও বনস্থলিতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেইসঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃপুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পরিলাম না। কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কৃজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা?...শিব ও রুদ্র। রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পারিলাম। এই মহাচক্রপ্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম’ (অব্যক্ত/ জগদীশচন্দ্র বসু, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৮)।

‘বিজ্ঞানে সাহিত্য’ প্রবন্ধটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এতে জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে বস্তুত যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিবাদ নেই সেটিই তুলে ধরেছেন। এটির ছায়া দেখি জগদীশচন্দ্রের জীবনেও। তাঁর বিজ্ঞানচর্চার দরুন জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখার বিলুপ্তি ঘটেছিল। কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যেও যে তেমন কোনো ফারাক নেই সেটিও মূর্ত হয়ে উঠেছে এই রচনায়। যেমন ‘বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাহার সাধনার ঐক্য আছে’ [অব্যক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২)। জগদীশচন্দ্রের যুক্তি হলো— ‘দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ্য উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।’ (পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২)। এই যুক্তির আলোকে জগদীশচন্দ্র বসু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ‘বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।’

সাহিত্যেও যে জগদীশচন্দ্রের ভালো দখল আছে, সেটি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে জগদীশচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন, তিনি ‘অব্যক্ত’ বইটি উপহার পাওয়ার পর এক চিঠিতে বন্ধুকে জানিয়েছেন: ‘...যদিও বিজ্ঞানরানীকেই তুমি তোমার সুয়োরানী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবি করিতে পারিত— কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।’ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে যে সত্যতা রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

‘নিন, চা খান’ অধ্যক্ষ আলমগীর রহমানের কথায় মগ্ন চৈতন্যের কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসি। চা পান করি। অতঃপর একসময় বেরিয়ে আসি বসু-বাড়ি তথা স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশন থেকে। মুন্সীগঞ্জ থেকে আবার ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করি।

Leave a Reply

Your identity will not be published.