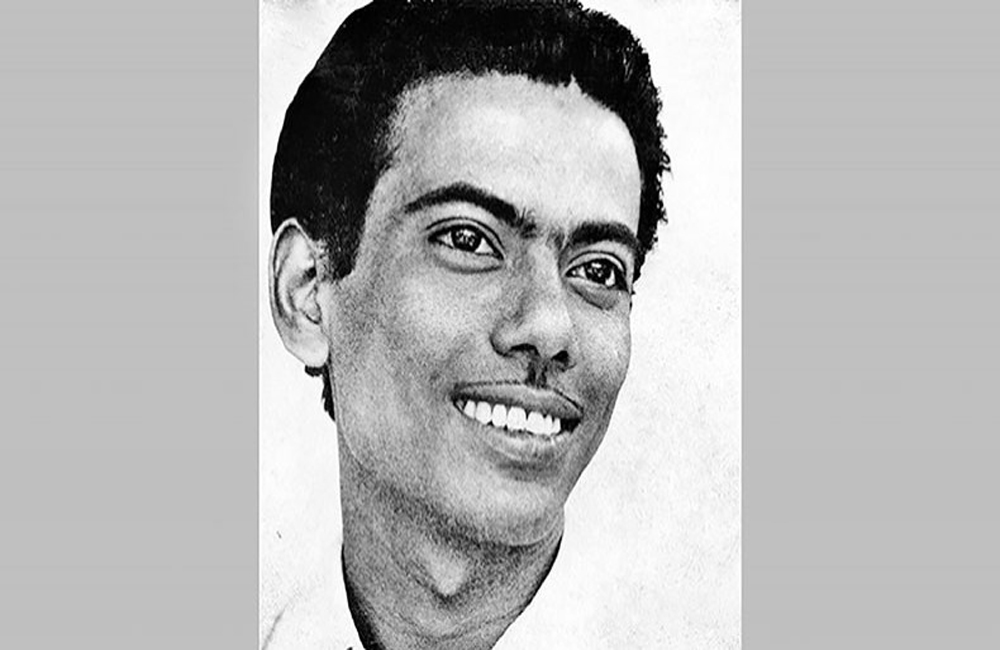

[আবুল মনসুর আহমেদ। প্রথিতযশা সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। কলকাতা ও ঢাকার নানা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম নেতা এবং মুসলীম লীগের প্রচার সম্পাদক ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য ছাড়াও কয়েকবার মন্ত্রী হন। ব্যঙ্গ-বিদ্রƒপ সাহিত্য রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখায় সমাজের মুখোশধারী মানুষের অন্তরের রূপ সার্থকভাবে উন্মোচিত।

আলোকিত মানুষের শেকড় সন্ধানে আমরা আবার পথে। আবার চলেছি এদেশের এক গ্রামে, যেখানে জন্মেছিলেন ক্ষণজন্ম দু’জন মানুষ—আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন। হ্যাঁ, ময়মনসিংহের ধানীখোলা গ্রামই হচ্ছে আমাদের এবারের গন্তব্যস্থান।

ঢাকা থেকে বাসে চেপে আমরা প্রথমে নামি ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে দরিরামপুর হাই স্কুলসহ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে লোকাল বাসে চড়ে পৌঁছি বৈলোর মোড়ে। সেখান থেকে রিকশায় চড়ে এখন চলেছি ধানীখোলা গ্রামে।

এই যাত্রায় আমাদের বাহন রিকশাটি থামবে প্রথমে ধানীখোলা বাজারে। তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে আমরা যাব আবুল মনসুর আহমদের পৈতৃক বাড়িতে।

এক সময় আমাদের রিকশা থামল ধানীখোলা বাজারে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুতোয়া নদী আর ত্রিশালের উদ্দেশে মেঠো পথ। এই পথ দিয়েই দরিরামপুর মাইনর স্কুলে পড়তে যেতেন আবুল মনসুর আহমদ। অবশ্য তখন তাঁর নাম ছিল আহমদ আলী, পৈতৃক বংশ-পদবি মিলে পুরো নামটি ছিল আহমদ আলী ফরাযী। পরে সাহিত্যিক নাম হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন—আবুল মনসুর আহমদ আলী জামী। অতঃপর বাহুল্য বর্জন করে তিনি হন ‘আবুল মনসুর আহমদ’।

আমার সঙ্গী অন্যদিন-এর ফটোগ্রাফার বিশ্বজিৎ সরকার রিকশাতেই বসে থাকে আর আমি রিকশা থেকে নেমে এগিয়ে যাই ধানীখোলা বাজারের একটি দোকানের দিকে। দোকানিকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি বলতে পারেন ফরাযী-বাড়ি যাব আমরা কোন পথে ? দোকানি তৎক্ষণাৎ পথের সুলুক-সন্ধান আমাদের বাতলে দেন। আমি রিকশার কাছে এসে রিকশাওয়ালাকে সেই পথের নির্দেশ দিলে সে মৃদু হেসে জানায় যে, ফরাযী-বাড়ি চেনে ভালোভাবেই। আমি রিকশায় উঠার পর সে ধানীখোলা বাজারের বাঁ দিক দিয়ে রিকশা চালাতে থাকে।

ধানীখোলা গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে চলতে চলতে এক সময় একটি বাড়ির সামনে থামে আমাদেব রিকশাটি। আমাদের চোখের সামনে বিরাট উঠোন। উঠোনে ধান শুকানো হচ্ছে। এক পাশে খড়ের স্তূপ। চারপাশে আধপাকা কয়েকটি ঘর। পরে আমরা জেনেছি যে, দেড় একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠা এই বাড়িতে রয়েছে ১৩টি বসতঘর, রান্নাঘর, গরুর ঘর ইত্যাদি। রয়েছে একটি পুকুর, মসজিদ এবং তাল, খেজুর, কাঠাল, আম, নারকেল, সুপারিসহ নানা জাতের বৃক্ষ। বাড়ির একটি অংশের সংস্কার কাজ চলছে। টিনের চালের ওপরে নামফলকে লেখা রয়েছে—‘মনসুর ভিলা, স্থাপিত : ১৩৫৪’।

যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি—সেই ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামের ফরাযী বাড়িতে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর, ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯ ভাদ্র শনিবার প্রত্যুষে আবুল মনসুর আহমদের জন্ম। তিনি পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান; অন্যরা হলেন মোহাম্মদ মকিম আলী, মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী ও মোহাম্মদ মোবারক আলী। তার পিতা আবদুর রহিম ফরাযী, আছরউদ্দিন ফরাযীর বংশধর এবং মাতা মীর জাহান খাতুন, মেহেরুল্লাহ ফরাযীর কন্যা। এ থেকে তাঁর বংশ-পদবি ‘ফরাযী’। কিন্তু এই ‘ফরাযী’ পদবিটি আবুল মনসুর আহমদের পরিবার তখনই লাভ করে যখন তাঁর প্রপিতামহ আছরউদ্দিনসহ আরও তিনজন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অন্যতম খলিফা মওলানা এনায়েত আলী ও স্থানীয় খলিফা মওলানা চেরাগ আলীর হাতে শরা (‘শরা’ গ্রহণ এখানে অঙ্গীকারবদ্ধ অর্থে ধরে নেয়া যায়। সেই সময় শরা গ্রহণের সময় ‘পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে’সহ চারটি শর্ত ছিল) গ্রহণ করেন। এর আগে আছরউদ্দিনের বংশ-পদবি ছিল ‘মাদারী’।

‘মনসুর ভিলা’-র ডান দিকে বাড়ির আরেকটি বসত অংশ। আমি ও বিশ্বজিৎ সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। দরোজায় করাঘাত করতেই কিছুক্ষণ পরে ষাটোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন। আমাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ জানতে পেরে ঘরের ভেতরে আহ্বান করেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ভেতরে গিয়ে বসি। আবুল মনসুর আহমদ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার সূত্রে জানা যায়, ভদ্রলোক আ.ম. আহমেদের ছোটভাই মোবারক আলী ফরাযীর ছেলে—আশরাফ উদ্দিন ফরাযী। চার ভাই চার বোনের মধ্যে তিনি বড়। তার কাছ থেকে আরও জানা যায়—আবদুর রহিম ফরাযীর চার সন্তানের উত্তরাধিকারীরাই বসবাস করছেন এখানে। অবশ্য সবাই নয়, কেউ কেউ জীবন ও জীবিকার তাগিদে এবং অন্যত্র বাড়ি করার সূত্রে ধানীখোলার বাইরেও বসবাস করছেন। আশরাফ উদ্দিন ফরাযী এই তথ্যও আমাদের জানান যে, বর্তমানে মনসুর ভিলার যে সংস্কার কাজ হচ্ছে সেটি আবুল মনসুর আহমদের ছেলে মাহফুজ আনামের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে সম্পন্ন হচ্ছে।...এই সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যায় যে, আবুল মনসুর আহমদের চার ছেলে। মাহফুজ আনাম তাঁর ছোট ছেলে। ডেইলি স্টারের সম্পাদক।

আশরাফ উদ্দিন ফরাযীর সঙ্গে আমরা ফরাযী-বাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখি। শুরুতে আমরা প্রবেশ করি মনসুর ভিলার ভেতরে। ঢুকেই লক্ষ করি, সংস্কার কাজ চলছে বলেই এখানকার তিনটি ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পড়ে রয়েছে আবুল মনসুর আহমদ পরিবারের ব্যবহৃত খাট, চেয়ার, আলমিরাসহ নানা আসবাবপত্র। তিনটি ঘরের মাঝেই এক আশ্চর্য শূন্যতা। অথচ এক সময় এইসব ঘর মনসুর পরিবারের সদস্যদের পদচারণায় মুখরিত থাকত। তখন এই ঘরের কর্ত্রী ছিলেন আকিকুন্নেসা আহমদ। আবুল মনসুর আহমদের স্ত্রী হিসেবে যিনি এই বাড়িতে পা রাখেন দশ বছর বয়সে—১৯২৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। তিনি স্বামীর চেয়ে প্রায় উনিশ বছরের ছোট ছিলেন। অবশ্য নিজ গুণে তিনি বয়সের এই ফারাক ঘুচিয়ে স্বামীর অত্যন্ত কাছাকাছি যেতে সমর্থ হন। তাঁর অনুপ্রেরণায়ই আবুল মনসুর আহমদ বিচরণ ক্ষেত্রের সর্বত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। তাঁর উদ্যোগেই ঢাকার ধানমন্ডিতে জমি কেনা ও বাড়ি তৈরি হয়। আর হ্যাঁ, আবুল মনসুর আহমদও স্ত্রীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন পড়াশোনা ও লেখালেখিতে। আমার মনে পড়ে যায় যে, আকিকুন্নেসা আহমদের লেখা হিসেবে ‘আধুনিকা স্ত্রী’ এবং ‘আধুনিক স্বামী’—বই দুটি এক সময় বেশ পরিচিতি পেয়েছিল।

মনসুর ভিলা থেকে বেরিয়ে আশরাফ উদ্দিন ফরাযীর সঙ্গে আমরা গিয়ে দাঁড়াই পরিত্যক্ত একটি ঘরের সামনে। জানতে পারি সেকালে এটাই ছিল বাড়ির বৈঠকখানা। এইখানে বসত আবুল মনসুর আহমদের চাচা মুনশী ছমিরুদ্দীন ফরাযীর মক্তব বা ফ্রি মাদ্রাসা। এখানে বগদাদি কায়দা, আম-সেপারা প্রভৃতি দ্রুত শেষ করে আবুল মনসুর আহমদ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এখানেই তিনি মুনশী ইয়াকুব আলী সুধারামীর কাছে আরবি-ফারসির পাঠ গ্রহণ করেন। এ সময় রাতে তিনি চাচা ছমিরদ্দীনের কাছে বাংলা ‘বর্ণ ও বানান শিক্ষা’ পড়তেন। অতঃপর ১৯০৬ সালে আবুল মনসুর আহমদ ধানীখোলার জমিদার-কাছারির পাঠশালায় ভর্তি হন। এই সময়ে তার সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এরপর ১৯০৯ সালে আবুল মনসুর আহমদ তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন দরিরামপুর মাইনর স্কুলে । সেখানে তিনি পড়েছিলেন ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত। তারপর তিনি ভর্তি হন নাসিরাবাদ (ময়মনসিংহ) শহরের মৃত্যুঞ্জর বিদ্যালয়ে। এখান থেকেই তিনি ১৯১৭ সালে পাঁচ টাকা মোহসিন বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। অতঃপর প্রথম বিভাগে আইএ (১৯১৯) পাস করেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে। তারপর ঢাকা কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বিএ পড়তে থাকেন। ১৯২১ সালে বিএ পাস করেন ঠিকই, কিন্তু অনার্স পান নি। ১৯২৬ সালে ভর্তি হন কলকাতার রিপন ল’ কলেজে এবং সেখান থেকে ১৯২৯ সালে তিনি প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিএল পাস করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই সমাপ্তি কিন্তু আমরা জানি যে, সারা জীবনই পৃথিবীর পাঠশালায় আবুল মনসুর আহমদ ছাত্র ছিলেন। এমনকি রোগশয্যায় কিংবা জেলখানাতেও তাঁর বই পড়ার বিরাম ঘটে নি। আর পাঠক হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বগ্রাসী।

পরিত্যক্ত বৈঠকখানা তথা ফ্রি-মাদ্রাসার পরেই ফরাযী পরিবারের পারিবারিক মসজিদ। আশরাফ উদ্দিন ফরাযী জানালেন, প্রায় তিন শ বছরের পুরোনো মসজিদ এটি। এই মসজিদেই বালক আবুল মনসুর আহমদ নামাজ পড়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত, রমযান মাসে সবগুলো রোজাও রাখতেন। কিন্তু পরে তাঁর গোড়া মোহাম্মদী মনের পরিবর্তন ঘটে। এমনকি এক সময় তিনি ঘোরতর নাস্তিক বনে যান। পরে অবশ্য আবার ধর্মের পথে ফিরে আসেন। কিন্তু অন্ধভাবে নয়, কুসংস্কার আচ্ছন্ন অবস্থায়ও নয়; আনুষ্ঠানিক ব্যাপার-স্যাপার নিষ্ঠাভরে মানাও নয়। তাঁর কথায়, ‘ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম। যে ঔষধ রোগীর কাজে লাগিল না, তা যেমন বর্জনীয়; তেমনি যে ধর্ম মানুষের কল্যাণ করিল না, তা বর্জনীয়’। পরমত সহিষ্ণুতা ধর্মের সবচেয়ে বড় গুণ—এ কথা তিনি বিশ্বাসই করতেন আর এটাও বিশ্বাস করতেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসই ধর্মের ফান্ডামেন্টাল।

মসজিদের অদূরেই পুকুর। বেশ বড় পুকুর। এর প্রাচীনত্ব বোঝা যায় ঘাটের চারদিকের অবস্থা দেখে। চারপাশে দণ্ডায়মান নানা ধরনের গাছ—নারকেল, সুপারি, আম...। এই পুকুরের কাছে এসে আশরাফ উদ্দিন ফরাযী একটি গল্প বললেন আমাদের। সত্যি ঘটনা। তখন আবুল মনসুর আহমদের বয়স দশ-এগারো বছর। তিনি এই পুকুরের একটি ঘাটে বসে মাছ ধরছিলেন। তার বিপরীত দিকের ঘাটে বসে জমিদার মদন বাবুর নায়েবও মাছ ধরার জন্যে পুকুরে ছিপ ফেলে বসেছিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল, আবুল মনসুর আহমদের ছিপে বেশ কয়েকটা মাছ টোপ গিলেছে, অন্যদিকে নায়েব মশাই একটি মাছও ধরতে পারেন নি। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, কী দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ মাছ ধরছেন ? জানার পর তিনি মাছের সেই আধারটি নিয়ে তার কাছে যেতে বললেন। কিন্তু—‘তুই’ সম্বোধন করায় তখন মনে-মনে রেগে গিয়েছিলেন বালক আবুল মনসুর আহমদ। তিনিও তখন ‘তুই’ সম্বোধনে নায়েব বাবুকে বললেন তার কাছে এসে যেন তিনি মাছের আধারটি নিয়ে যান। এতে ভীষণ রেগে গেলেন নায়েব মশাই। তিনি জমিদারের কাছে নালিশ দিলেন। জমিদার আবুল মনসুর আহমদসহ তার বাবা আবদুর রহিম ফরাযীকে ডেকে পাঠালেন। তারপর সব বৃত্তান্ত শোনার পর আবুল মনসুর আহমদের তেজি মনোভাবের প্রশংসা করে বললেন যে একদিন এই বালক অনেক বড় হবে। সত্যিই তাই, বদ্ধপুকুরের মতো সেই গ্রাম্য জীবন থেকে তিনি সমুদ্রের মতো বিশাল কর্ম-জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সাংবাদিকতা, রাজনীতি, আইন-ব্যবসায়, সাহিত্য-চর্চা—সব ক্ষেত্রেই তিনি সফলতা অর্জন করেছিলেন।

মনসুর আহমদের সাংবাদিক-জীবনের হাতেখড়ি মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ‘ছোলতান’ পত্রিকায়, সহ-সম্পাদক হিসেবে। এরপর তিনি কাজ করেন ‘মোহাম্মদী’, ‘দি মুসলমান’ ও ‘খাদেম’ পত্রিকায়। এরপর আইন-ব্যবসায় মনোযোগী হওয়ায় আট বছরের জন্যে সাংবাদিক-জীবনের ইতি ঘটে।...তাঁর সাংবাদিক-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৩৮ সালে, ‘দৈনিক কৃষক’ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে। তারপর কাজ করেন ‘নবযুগ’ ও ইত্তেহাদ’ পত্রিকায়।

১৯২০ সালে যখন আবুল মনসুর আহমদ বিএ ক্লাসের ছাত্র, তখন তাঁর জীবনে প্রথম রাজনৈতিক ঢেউ এসে লাগে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র ধরে। তিনি উক্ত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন।...শুরুতে আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। পরে তিনি আরও অনেকের মতো কংগ্রেস ত্যাগ করে মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে গঠন করেন ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’। তিনি এই সংগঠনের ময়মনসিংহ জেলা-সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের আঞ্জুমানে-ইসলামিয়ার সহ-সভাপতি এবং জেলা-কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১৯৩৫ সালে আবুল মনসুর আহমদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ম্যানিফেস্টো ‘কৃষক প্রজার চৌদ্দ দফা’ রচনা করেন। এর মধ্যে তিনি ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জিন্নাহর গণ-পরিষদ বয়কট করার নির্দেশে এ সদস্য-পদ পরিত্যক্ত হয়। এ সময় তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭-১৯৫০ এই সময়টায় তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।... ১৯৫০ সালে কলকাতায় থেকে ‘ইত্তেহাদ’-এর মাধ্যমে এদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে তিনি ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ (পরে এটি ‘আওয়ামী লীগ’ নাম ধারণ করে)-এর ময়মনসিংহ জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক একুশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করেন। পরের বছর তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হন। এমনকি অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভারও পালন করেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে দু’বার তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কারাবাস করেন। দ্বিতীয়বার কারাবাসের পর রাজনীতিতে তিনি আর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন নি।

১৯২৯ সালে ওকালতির সনদ লাভের পরে ময়মনসিংহ জর্জ কোট ও কলকাতার আলীপুর জর্জ কোর্টে আইন-ব্যবসায় জড়িত হন। ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে তিনি আবার সাংবাদিকতায় ফিরে যান। দেশবিভাগের পরে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জর্জ কোর্টে আইন-ব্যবসায় যোগ দেন। আবুল মনসুর আহমদের উকিল-জীবনের অভিজ্ঞতা ‘সত্য-মিথ্যা’ উপন্যাসসহ কয়েকটি লেখায় প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া এই পেশার সূত্রে আবুল মনসুর আহমদ গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষদের আরও কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান।

তবে আবুল মনসুর আহমদ যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষের জীবনে বেঁচে থাকবেন তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্যে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ব্যঙ্গ রচনা তাঁকে অক্ষয় করে রাখবে। ‘আয়না’ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আঠারোটি—মুসলমান কথা (১৯২৪), নয়া পড়া (১৯৩৪) আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), ছোটদের কায়াসুল আম্বিয়া (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫০), সত্য মিথ্যা (১৯৫৩), জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫), আসমানী পর্দা (১৯৫৭), গালিভরের সফর নামা (১৯৫৯), পাক বাংলার কালচার (১৯৬৬), পরিবার-পরিকল্পনা (১৯৬৭), আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৮), আবে-হায়াত (১৯৬৮), শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু (১৯৭৩), ঊহফ ড়ভ ধ ইবঃৎধুধষ ধহফ জবংঃড়ৎধঃরড়হ ড়ভ খধযড়ৎব জবংড়ষঁঃরড়হ (১৯৭৫), আল কোরআনের নসিহত (১৯৭৫), আত্মকথা (১৯৭৮), বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা (১৯৮২)।

আবুল মনসুর আহমদের পুরস্কার-পদকের প্রতি এক ধরনের অনীহা ছিল। জীবদ্দশায় তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০) ও নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৯) গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৮০ সালে লাভ করেন মরণোত্তর পদক—‘স্বাধীনতা দিবস পদক’।

আবুল মনসুর আহমদ হৃদরোগী ছিলেন। দীর্ঘদিন ভুগেছিলেন ডায়াবেটিসে। অবশেষে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই তিনি ১৯৭৯ সালের ১৮ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে কবরস্থ করা হয় শেরে বাংলা নগরের জাতীয় গোরস্থানে।

ফরাযী বাড়ির পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি। আমার পাশে সহকর্মী বিশ্বজিৎ সরকার ও আবুল মনসুর আহমদের ভাতিজা আশরাফ উদ্দিন ফরাযী। পুকুরের মৃদু ঢেউয়ের মতোই চেতনায় ধরা পড়ল ধানীখোলা গ্রামের ক্ষণজন্মা এক মানুষ—আবুল মনসুর আহমদের কীর্তি-কলাপ।

আশরাফ উদ্দিন ফরাযীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক সময় আবার আমরা পথে। ছুটে চলেছি ধানীখোলার মেঠো পথ ধরে।

[২০০২-এর সেপ্টেম্বরে ‘অন্যদিন’-এ প্রকাশিত]

Leave a Reply

Your identity will not be published.