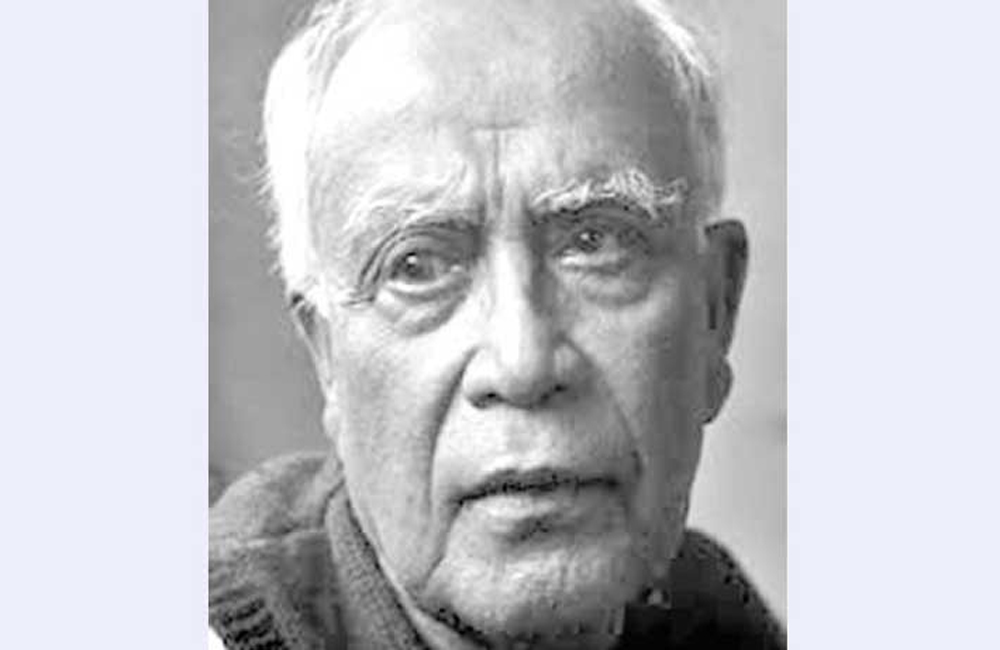

ময়মনসিংহের ত্রিশালের এক কৃতী সন্তান আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট লেখক। সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়ে বহু সরস প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও খ্যাত। বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারার ও নজরুল কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও নব মূল্যায়নে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামকে তিনি প্রথম ‘যুগ প্রবর্তক’ কবি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন তিনি। একজন অনুবাদক হিসেবেও তিনি সফল।

আগামী ৩ নভেম্বর আবু জাফর শামসুদ্দীনের ১২৮তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে তাঁর জন্মভূমির কথা তুলে ধরা হলো।

ধানীখোলার মেঠো পথ দিয়ে চলছে আমাদের রিকশা। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। ঢাকা থেকে বাসে চেপে ত্রিশাল এসে আমরা প্রথমে নামি ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি স্থান ঘুরে লোকাল বাসে চড়ে পৌঁছি বৈলোর মোড়ে। সেখান থেকে রিকশায় ধানীখোলা গ্রামের ফরাযী-বাড়িতে যাই—সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের জন্মস্থানে।... এখন আমরা যাচ্ছি ধানীখোলার আরেক কীর্তিমান পুরুষ আবুল কালাম শামসুদ্দীনের জন্মস্থান ও পৈতৃক ভিটাতে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদ শুধু একই গ্রামের মানুষ ছিলেন না, তাঁরা দুজন ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ধানীখোলার জমিদার-কাছারির পাঠশালায় একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। অবশ্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পড়ালেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয় মা জয়নাব খাতুনের কাছে। আর গ্রামের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই বাড়িতে মৌলভির কাছে আরবি-ফারসি শেখেন। বাড়িতেই কোরআন পাঠ শেষ করেন। ফারসি সাহিত্যের পাঠও গ্রহণ করেন এই মৌলভির কাছে।

...গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে আবুল কালাম শামসুদ্দীন ভর্তি হন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন; ঢাকা কলেজ থেকে পাস করেন আই-এ। অতঃপর কলকাতার রিপন কলেজে বি-এ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলে তাঁর আর বি.এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি, তিনি ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন থেকে ‘উপাধি’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ধানীখোলার বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা সুতোয়া নদীর তীর ধরে এক কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পরে এক সময় আমাদের রিকশাটি থামে মোড়ল বাড়ির সামনে। পরে আমরা জেনেছি যে, দুই একর জমিজুড়ে মোড়ল বাড়ি আর সেখানে নানা শরিকের বাস। শুধু ঘর নয়, এখানে-সেখানে দণ্ডায়মান নানা জাতের গাছ—লিচু, পেঁপে, কাঁঠাল, গাব, আম, নারকেল...। এটাই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পৈতৃক ভিটা, এখানেই তিনি জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর, বাংলা ১৩০৪ সালের কার্তিক মাসে। মা জয়নাব খাতুনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে—যাঁর কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল শিশু শামসুদ্দীনের। পিতা শাহেদুল্লাহ বিদ্যানুরাগী ও সমাজকর্মী হিসেবে নিজের গ্রামে সুপরিচিত ছিলেন। শামসুদ্দীন ছিলেন শাহেদুল্লাহ-জয়নাব দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের অন্য পাঁচ সন্তানের নাম: সদরুদ্দীন, মোহাম্মদ ইয়াকুব, শাহাবুদ্দীন, আফতাবউদ্দীন ও সালাহউদ্দীন।

আমরা এখন যেখানে দাঁড়ায়ে আছি—সেই মোড়ল-বাড়ি তথা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পৈতৃক ভিটার একটি অংশে—একতলা একটি পাকা দালানের একটি ঘরের দরজায় কড়া নাড়ি আমরা। কিছুক্ষণ পর কপাট মুক্ত হয়—চল্লিশোর্ধ্ব এক রমণী মুখ উঁকি মারে। আমরা নিজেদের পরিচয় দেই, আগমনের হেতু খুলে বলি। তিনি আমাদের ঘরের ভেতরে আহ্বান করেন এবং আমরা চেয়ারে বসার পর আতিথেয়তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে আমরা জানতে পারি যে, তিনি হচ্ছেন আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ছোট ভাই শাহাবুদ্দীনের ছোট ছেলে মুহাম্মদ রুকুনউদ্দিন খালেদের স্ত্রী। রুকুনউদ্দিন ধানীখোলা গ্রামের স্কুলের শিক্ষক এবং এখন তিনি স্কুলে দায়িত্ব পালনে মগ্ন। অবশ্য তাঁর কাছে আমাদের আগমন-বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন।...সত্যিই তাই, কিছুটা সময়ের পরেই মুহম্মদ রুকুনউদ্দিন খালেদ এসে হাজির হন। তাঁর কাছ থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পর্কে নানা কথা জানতে পারি আমরা। আমরা অবগত হই, যে-ঘরটিতে আমরা বসে আছি সেই ঘরে রক্ষিত খাটটি এবং ঘরটিও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের। একতলা এই পাকা দালানটি তিনিই পারিবারিক অর্থে নির্মাণ করেছিলেন। এই ঘর-দোর এখন রুকুনউদ্দিনের পরিবারের সদস্যরাই দেখাশোনা করে। ঢাকা থেকে অবশ্য বছরে এক-আধবার শামসুদ্দীনের ছেলে-মেয়েরা বেড়াতে আসেন। এই সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রথম স্ত্রী মারা যান ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে, অল্প কিছুদিন পর তাঁর প্রথম পুত্রও মারা যায়। অতঃপর তিনি বিয়ে করেন ময়মনসিংহের কাজীর সিমলার বিখ্যাত রফিজ উল্লাহ দারোগার (কবি নজরুলকে যিনি আসানসোল থেকে নিয়ে এসে দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন) ভাতিজি সালেহা বেগমকে। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মায় এক ছেলে ও এক মেয়ে—শামসুল আরেফিন ও খালেদা হাবিব।... শামসুদ্দীনের দ্বিতীয় স্ত্রী সালেহা বেগমও এক সময় মারা যান। তখন শামসুদ্দীন বিয়ে করেন শ্যালিকা ওয়াহিদা খাতুনকে। শামসুদ্দীন-ওয়াহিদার চার মেয়ে এক ছেলে—লতিফা বানু, ফরিদা বানু, সুরাইয়া বানু, নাজনীন বানু ও শামসুল আবেদিন। উল্লেখ্য, শামসুল আবেদিন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রুকুনউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে এদেশের সাংবাদিকতার প্রসঙ্গটিও এল এবং বলাই বাহুল্য, এই জগতে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের যে অবদান—সেই প্রসঙ্গটিও চলে এল। কেননা, এই ক্ষেত্রে শামসুদ্দীন পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেছেন। মনে পড়ে যায় যে, ১৯২২ সালে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক ‘মোহাম্মদী’র সম্পাদকীয় বিভাগে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাংবাদিক জীবনের সূচনা। পরে তিনি যোগ দেন পর্যায়ক্রমে ‘দৈনিক সেবক’, সাপ্তাহিক ‘মোসলেম জগৎ’, ‘দি মুসলমান’, মাসিক ‘সওগাত’, দৈনিক ‘ছোলতান’-এ। ১৯৩১ সালে তিনি সাপ্তাহিক ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায় যোগ দেন। এক বছর পরেই এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও অর্পিত হয় শামসুদ্দীনের ওপর। বছর দশেক মাসিক ‘মোহাম্মদী’ সম্পাদনার পরে তিনি যোগ দেন ‘দৈনিক আজাদ’-এ। ১৯৪০ সালে এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শামসুদ্দীন। বলাই বাহুল্য, পূর্বে উল্লেখিত অন্য পত্রিকার মতো ‘দৈনিক আজাদ’ও প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। দেশবিভাগের পরে ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর থেকে এটি ঢাকায় প্রকাশ লাভ করে। ১৯৬২ সালে মওলানা আকরম খাঁ ‘আজাদ’-এর প্রধান সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে ‘অবসর’ প্রদান করা হয়। অতঃপর শামসুদ্দীন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন ‘দৈনিক জেহাদ’, ‘দৈনিক পাকিস্তান’ তথা ‘দৈনিক বাংলাদেশ’ বা ‘দৈনিক বাংলা’তে। তাঁকে ‘দৈনিক বাংলা’ থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়।

এ কথা বলতেই হবে যে, সাংবাদিকতা জগতে আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন একটা ইনস্টিটিউশন। তিনি শুধু একজন সাংবাদিক ছিলেন না, সাংবাদিক নির্মাতাও ছিলেন। বহু তরুণ সাংবাদিককে তিনি হাতে-কলমে সাংবাদিকতায় দীক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের গড়ে ওঠার পথে সহায়তা করেছেন সর্বতোভাবে।

রুকুনউদ্দিনের সঙ্গে আমরা ঘুরে দেখি ধানীখোলা গ্রামে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পৈতৃক ভিটাটি। চারদিকে নানা ধরনের গাছ, ঘর-দোর। বৈঠকখানা ঘরের সামনে এসে রুকুনউদ্দিন জানালেন, সামনে দণ্ডায়মান যে লিচু গাছটি, এটির ফল খেয়েছেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। আর কিছু কী এখানে রয়েছে—যা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মৃতিকে বহন করে ? উত্তরে রুকুনউদ্দিন জানালেন যে, ঘরে রক্ষিত খাটটি ছাড়া আর কোনো কিছু নেই। এছাড়া বাড়িতে একটি ইদারা ছিল—যেখান থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে গোসল করতেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন—সেই ইদারাটি কয়েক বছর আগে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। তারপরও আমরা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পৈতৃক ভিটাতে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর স্মৃতি খুঁজে ফিরি, তাঁর অদৃশ্য অস্তিত্ব যেন অনুভব করি।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাওয়ায় রুকুনউদ্দিন জানালেন যে, ‘অতীত দিনের স্মৃতি’ নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন শামসুদ্দীন—সেটি পড়লেই আমরা সবকিছু জানতে পারব। হ্যাঁ, তাই তো, তখন মনে পড়ে যায় যে, শুধু সফল সাংবাদিক নন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। বিশেষত সাহিত্য-সমালোচক ও অনুবাদক হিসেবে তাঁর অবদান অসমান্য। মনে পড়ে এটাও যে, পুঁথি সাহিত্যের মাধ্যমেই শামসুদ্দীনের সাহিত্যানুরাগ সূচিত হয়। এছাড়া গ্রামের পাঠশালায় পড়ার সময় বাড়িতে মৌলভির কাছে আরবি-ফারসির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেখ সাদীর ‘পান্দেনামা’, ‘গুলেস্তাঁ’, ‘বোস্তাঁ’ পাঠ করেন। অর্থ না বুঝলেনও তখন তিনি ফারসি কাব্যের বয়েত মুখস্থ করতেন।

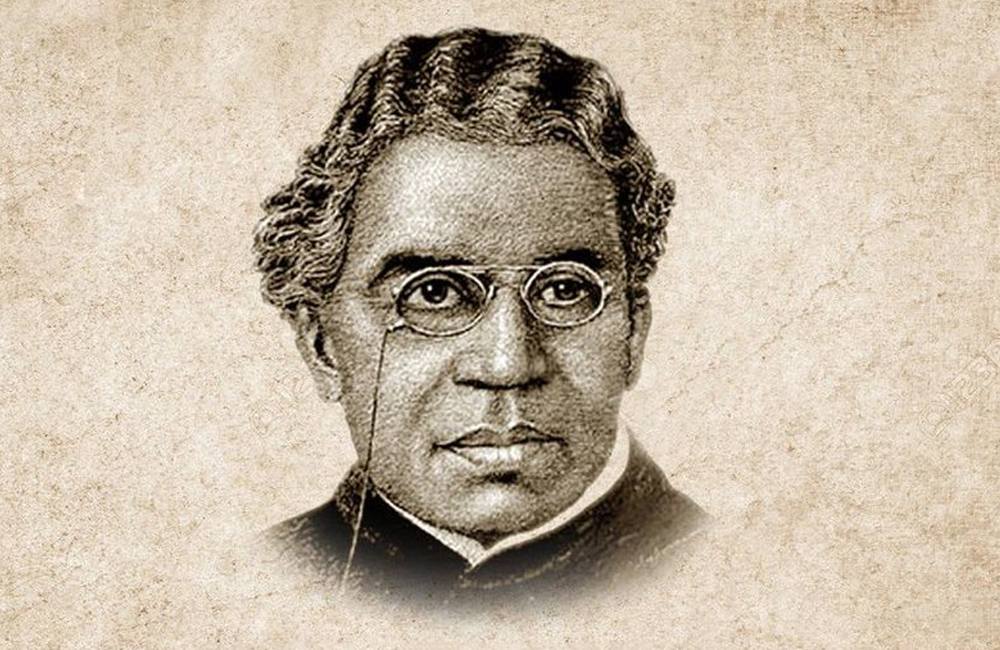

এছাড়া ছোটবেলায় পাঁচকড়ি দে-র ডিটেকটিভ উপন্যাস, মাইকেল মধুসূদন-বঙ্কিম গ্রন্থাবলি এবং রবীন্দ্রনাথের বই পড়ার সুযোগ পান তিনি ও আবুল মনসুর আহমদ—গ্রামের এক ডাক্তার দীনেশ চরণ সরকারের সূত্রে। বলা যায় যে, এই ডাক্তারই ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যের দীক্ষাগুরু। ‘নবভারত’, ‘সাহিত্য’, ‘প্রবাসী’ পত্রিকাও খুব পড়তেন শামসুদ্দীন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রথম লেখা একটি প্রবন্ধ—‘জিজিয়া’—প্রকাশিত হয় ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের হাতে-লেখা একটি পত্রিকায়। পরে এটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ১৩২৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যদিও লেখালেখির সূত্রপাত কবিতার মাধ্যমে—যেগুলো ‘আল এসলাম’, ‘সওগাত’ পত্রিকায় ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

...১৯২৬ সালে ‘সওগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান’ শিরোনামের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে শামসুদ্দীন গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে একজন বিশিষ্ট তরুণ প্রতিভাবান সাহিত্য-সমালোচক রূপে প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যিক মহলে মর্যাদা লাভ করেন। তিনি সেই সময়ের মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকদের লেখার বিচার-বিশ্লেষণ করেন অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে এবং তা সবার প্রশংসা লাভ করে। এছাড়া অনুবাদ সাহিত্যে—বিশেষত রুশ সাহিত্যিক ইভান সিরগেইয়াভিচ তুর্গেনিভের ‘ভার্জিন সয়েল’-এর অনুবাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাহিত্য সমালোচক ও পাঠকদের।... আবুল কালাম শামসুদ্দীনের এই পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—কচিপাতা (১৯৩২), পোড়োজমি (১ম খণ্ড, ১৯৩৪), পোড়োজমি (২য় খণ্ড, ১৯৩৫), ত্রিস্রোতা (১৯৪০), খরতরঙ্গ (১৯৫৬), দৃষ্টিকোণ (১৯৫৯), নতুন চীন নতুন দেশ (১৯৬৫), দিগ্বিজয়ী তাইমুর (১৯৬৫), ইলিয়াড (১৯৬৭), পলাশী থেকে পাকিস্তান (১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (১৯৬৮) চীনা উপকথা (১৯৭৬)। এছাড়া আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের উপযোগী ‘তর্জমা ও রচনা’ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির উপযোগী ‘আমাদের সাহিত্য’ নামে দুটি খণ্ড পাঠ্যবই সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন; আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছিলেন ৪০ জন মুসলমান গল্পকারের লেখা ৪২টি ছোটগল্পের সংকলন ‘একাল ও সেকালের সেরা গল্প’ (১৯৭০)। ১৯২৯ সালে ‘আসমানী ফুল’ নামে একটি শিশুপাঠ্য বইও রচনা করেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় তা প্রকাশিত হয় নি।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাতিজা মুহম্মদ রুকুনউদ্দিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার পথে নামি। আবার ধানীখোলার মেঠো পথ ধরে চলে আমাদের রিকশা। চারদিকের সবুজ প্রকৃতি দেখতে দেখতে হঠাৎ দৃষ্টি চলে যায়, গ্রামের একটি দোকানঘরের টিনে লেখা একটি স্লোগানে ‘চেয়ারম্যান পদে...ভাইকে ভোট দিন’। আমাদের তখন মনে পড়ে যায় যে, আবুল কালাম শামসুদ্দীন রাজনীতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে এবং তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে বিএ পরীক্ষা বর্জন করে তিনি চলে আসেন ধানীখোলাতে—তাঁর গ্রামের বাড়িতে। যোগ দেন কংগ্রেসে। স্থাপন করেন ‘ধানীখোলা বৈলর পল্লী সমিতি’। এই সমিতির মাধ্যমে তিনি এক শ তাঁত দিয়ে চরকা খদ্দর প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বাবার মৃত্যুতে কয়েক বছর রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। ১৯৪৬-এর মার্চে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান ইস্যুতে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীরূপে শামসুদ্দীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত ‘পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি’র তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণে আন্দোলনকারী ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে তিনি আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত শোক-সভায় সভাপতিত্ব করেন শামসুদ্দীন, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারটিও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের টিকেটে সদস্য পদপ্রার্থী হন। কিন্তু তিনি হন পরাজিত এবং তাঁর জামানতের অর্থও বাজেয়াপ্ত হয়। এরপরে শামসুদ্দীন সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন একজন সফল সংগঠকও ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৪২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’। এর লক্ষ্য ছিল জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ। ১৯৫৯ সালে ঢাকায় গঠিত ‘রওনক সাহিত্য মজলিশ’-এর তিনি ছিলেন সম্পাদক আর বরকতউল্লাহ সভাপতি। এছাড়া তিনি নজরুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, বাংলা একাডেমির প্রথম ও দ্বিতীয় (১৯৫৫-১৯৬১) কাউন্সিলের সদস্য ও পাকিস্তান লোকসংঘের সদস্য ছিলেন।

অনুবাদ সাহিত্যে অবদানের জন্যে তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০)। এছাড়া তিনি একুশে পদক (১৯৭৬)-এও সম্মানিত।

করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৯৭৮ সালের ৪ মার্চ বেলা ১২.৪০ মিনিটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।...কিন্তু এই ধানীখোলার মানুষদের হৃদয়ে আজও রয়েছে তাঁর স্থান।

Leave a Reply

Your identity will not be published.