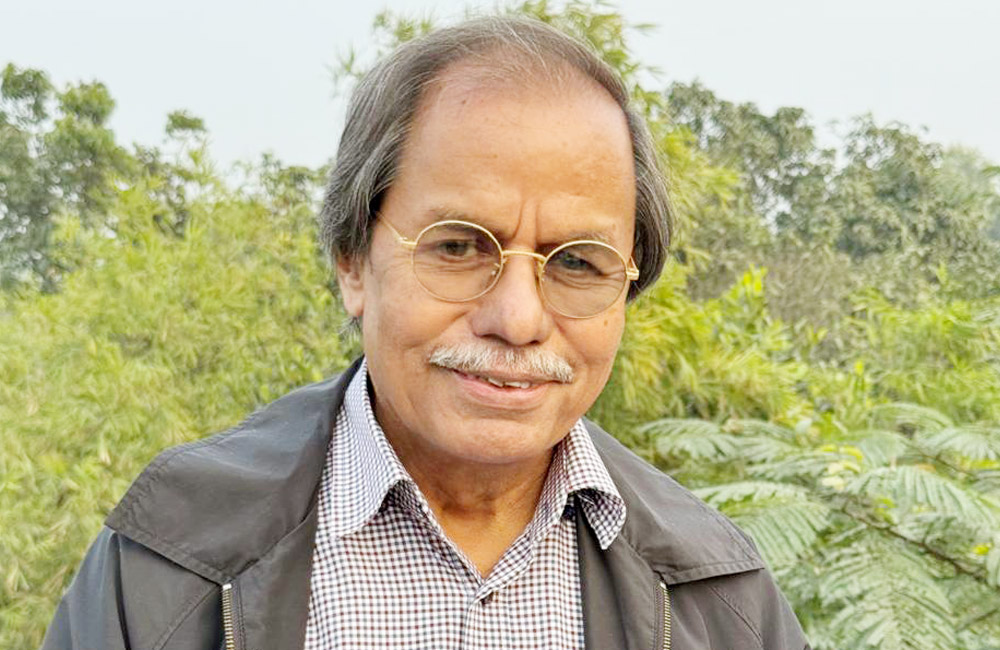

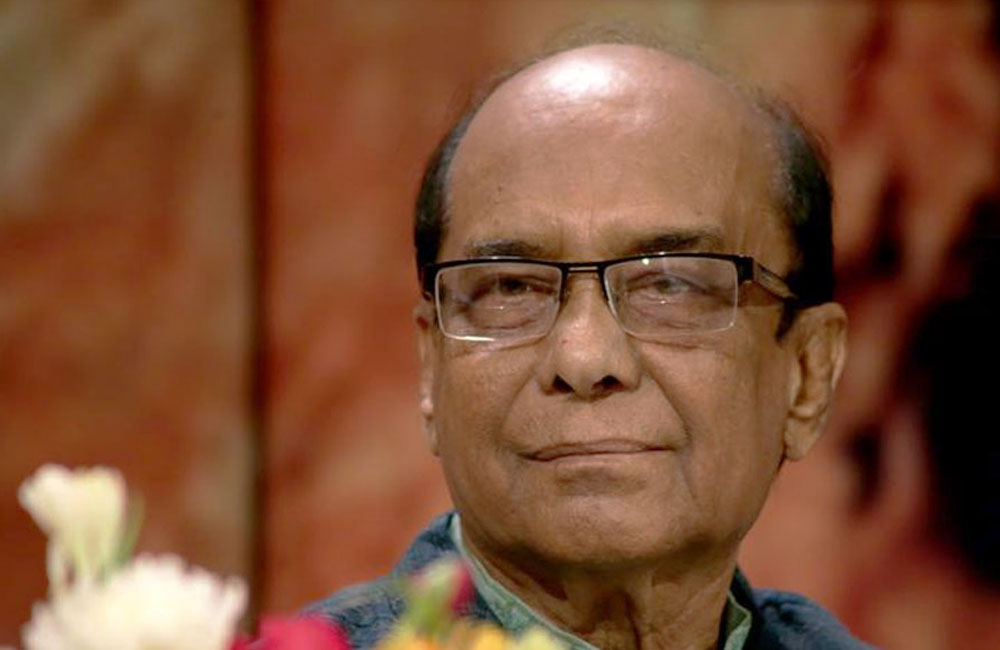

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্যারের চলে যাওয়ার পর কেটে গেছে কয়েক দিন, অথচ আমি এখনো শোকে আচ্ছন্ন। বারবার নিজের কাছে প্রশ্ন করি—‘ক্ষতি’ বলতে আসলে কী ? বিশেষত আমাদের মতো যারা এমন একজন মানুষকে হারিয়েছে, তাদের জন্য ক্ষতির অর্থ কী ? আর যারা কখনো এমন মানুষের সান্নিধ্যে আসে নি, তাদের কাছে ক্ষতির মানেই-বা কী ?

সময় ঘুরে আমি ফিরে যাই শুরুতে। মনজুর দা’র পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল—ডব্লিউ বি ইয়েটসের ওপর ইমানুয়েল সুইডেনবার্গের প্রভাব। তাঁর থিসিসের নাম ছিল ‘Gyres and Spirits’ যেখানে তিনি সুইডেনবর্গের সর্পিল গতির ধারণা এবং ইয়েটসের gyre বা বৃত্তাকার ঘূর্ণনের ভাবনাকে মিলিয়ে দেখেছিলেন। এই ধারণা মানুষের ইতিহাস ও চেতনার ধারাবাহিক গতিকে বোঝায়—যা চিরপরিবর্তনশীল, পরস্পরে জড়ানো, ঘুরতে থাকা এক জটিল সময়চক্র। আমি ভাবতে থাকি—সত্তর দশকের শেষের দিকের কিংস্টনের রাস্তায় তরুণ মনজুরদা হেঁটে যাচ্ছেন, মাথার ভেতর ঘুরছে সেইসব চিন্তার সর্পিল আবর্ত। মনে হয়, তিনিও যেন তাঁর জীবনযাত্রায় সেই ‘Motion’ বা গতির দর্শনকে অতিক্রম করছিলেন।

ইয়েটসকে তিনি গভীর ভালোবাসতেন। মৃত্যু প্রসঙ্গে ইয়েটস বিশ্বাস করতেন পরজীবনে; কিন্তু মনজুরদা বলতেন, “আমি শিক্ষক হিসেবে আমার জীবন কাটিয়ে খুব সুখী। যদি এই সুখটা জীবনের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, তবে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।”

এবং সত্যিই, সেটি টিকে ছিল। তবু আজ, তাঁর মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া যেন আবারও প্রকৃতির এক ঘূর্ণিতে ফিরে আসা—এক নবজন্ম, এক অনন্ত আবর্ত।

মনজুরদা কখনো ভুলতেন না বাংলাদেশের বা নেপালের ক্রিকেট জয় হলে আমাকে বার্তা পাঠাতে। গতকাল সকালে আমি সেসব পুরোনো বার্তা পড়ছিলাম। সম্প্রতি নেপাল যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায়, আমি লিখেছিলাম, “অসাধারণ! ওয়েস্ট ইন্ডিজের কী হলো ?” উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, “না, আশ্চর্য তো নেপালের সঙ্গেই ঘটেছে! মনে হয় স্টুয়ার্ট ল তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে।” নেপালকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। যখনই তাঁকে কোনো সম্মেলন বা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হতো, বিনা দেরিতে হাজির হতেন। সর্বশেষ নেপাল সফর ছিল ২০২৪ সালে, এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল বক্তা হিসেবে।

তিনি প্রথম কাঠমান্ডু এসেছিলেন ৩৪ বছর আগে, এক সাহিত্য সম্মেলনে। সেদিনই প্রথম তিনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আমার মেয়ে পল্লবী তখন তিন বছরের। তিনি নেমে এসে ওর মুখ ধরে নাকের ডগায় নিজের নাক ছুঁইয়ে দিলেন। খুব অল্প সময়েই আমার স্ত্রী সোমা তাঁকে নিজের ভাইয়ের মতো আপন করে নিলেন। আমরা হাসতে লাগলাম—আমি তখন থেকে তাঁর জামাই! তিনি প্রায়ই বলতেন, “আমার নেপালে একটা বোন আছে।” কবে কীভাবে আমাদের দুই পরিবার একে অপরের সঙ্গে মিশে গেল, তা আজও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভাবলে অবাক লাগে—তিনি কখনো আমাদের জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন নি, আমরাও দেখি নি তাঁর পুত্রবধূকে। তবু সেই দুই নতুন মুখ আমাদের আলোচনায় বারবার এসেছে, যেন আমাদের পরিবারেরই অংশ। একবার আমি সোমাকে ছাড়া ঢাকায় গিয়েছিলাম। মনজুরদা বলেছিলেন, “তুমি এখানে স্বাগত নও, আমার বোন ছাড়া ঢাকায় আসা মানা!” তাঁর ভালোবাসার গভীরতা ও উষ্ণতা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর।

একদিন আমি তাঁকে ফোনে বলেছিলাম—দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় আলোচনার অবক্ষয় আর মৌলবাদী চিন্তা আমাকে ক্লান্ত করছে। তিনি ধৈর্য ধরে শুনলেন। আমি বললাম, “উপনিষদ বা হিন্দু দর্শনের লেখা পড়তে আর ভালো লাগে না—মানুষ সেগুলো ব্যবহার করছে পশ্চাদমুখিতা আর বিভাজন ছড়াতে।”

তিনি শান্তভাবে বললেন, “না, অরুণ! এগুলো অমর বুদ্ধিমত্তার স্মারক। সব ধর্মীয় গ্রন্থের গভীরে এমন প্রজ্ঞা আছে। অন্যরা যেভাবে ব্যবহার করছে, তা দিয়ে তুমি বিচার করতে পারবে না। তুমি তো শ্রীধর স্যারের ছাত্র—আবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলো।”

প্রফেসর শ্রীধর লোহানির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সীমাহীন। একবার পোখরায় আমি তাঁকে শ্রীধর স্যারের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, “দক্ষিণ এশিয়ায় এখন হাতে গোনা দু-তিনজন পণ্ডিতই আছেন, যারা সক্রেটীয় মৌখিক ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের দুজন নদীর তীরে নির্জন কুটিরে থাকা পীর বা সাধু, আর একজন তোমার শ্রীধর।”

আমি ভাবতাম—সম্ভবত ইয়েটসের প্রতি তাদের পারস্পরিক ভালোবাসাই তাদের এত ঘনিষ্ঠ করেছে। আসলে শ্রীধর স্যার মনজুর দা’র সঙ্গে দেখা করেছিলেন আমার আগে—অক্সফোর্ডে। দুই দিন আগে যখন তাঁকে মনজুর দা’র মৃত্যুসংবাদ জানালাম, তিনি লিখলেন—“আমি ভেঙে পড়েছি, অরুণ। আমি আর কখনো বাংলাদেশে যাব না।” আমি জানি, তিনি তা সত্যিই বলেছেন—কারণ তাঁর বন্ধু আর নেই।

এই লেখাটি লিখতে লিখতে ইয়েটসের লাইন মনে পড়ে—

Think where man’s glory most begins and ends,

And say my glory was I had such friends.

(“মানুষের মহিমা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, ভাবো; আর বলো, আমার মহিমা ছিল—আমার এমন বন্ধু ছিল।”)

২০১৮ সালে মনজুরদা এবং বৌদি আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা গিয়েছিলাম নাগরকোটে। বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়া তখনো দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের দিকে মুখ করে আমরা বসেছিলাম, হাতে চায়ের কাপ। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “দক্ষিণ এশিয়াকে যদি বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, আর নেপালের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে কীভাবে ভিন্ন হয় ?”

তিনি বলেছিলেন—“অরুণ, এতে দক্ষিণ এশিয়া নানা দৃষ্টিকোণে প্রসারিত হয়—কায়সার হকের লেখা সমুদ্র ও মিথের আলোচনার মতো, ফকরুলের আন্তঃআঞ্চলিক সাহিত্যবোধের মতো, বা অভির কবিতায় যেমন তুমি ঘরের বাইরের মানুষ হয়ে ওঠো, আমরাও নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে যাই। বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে—বঙ্গ, পূর্ব নেপাল ও ভারতের দিক থেকে চীনের দিকে যে সামুদ্রিক রেশমপথ গিয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে। এই মানচিত্রই মিল আর বৈপরীত্য—দুটোই প্রকাশ করতে পারে।”

তাঁর এই সূক্ষ্ম উপলব্ধিগুলো ভোলা অসম্ভব। ইসলামের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ভাষাভিত্তিক ও স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রোথিত। একবার বলেছিলেন, “অরুণ, বাংলা ভাষাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি ধরে রাখবে।”

আবার বলেছিলেন—“ভাষা হারিয়ে গেলে ধর্মদর্শনের কাঠামোও বিপর্যস্ত হয়ে যায়।”

আমি শিখেছিলাম—মনজুরদা ও শ্রীধর স্যারের মতো মানুষদের থেকে শোনা’র ধ্যান—অর্থাৎ মন দিয়ে শোনার অনুশীলন।

এক সপ্তাহ আগে দুর্গাপূজার সময় আমরা প্রতি বছরের মতো তাঁকে ফোন করেছিলাম আশীর্বাদ নিতে। তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন আমাদের। সোমা বলেছিল, “আমরা শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাঠমাণ্ডু ফিরব।”

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—“ঝিঙ্কি (পল্লবী) কী করছে ?”

“সর্বদা কাজ করছে,” সোমা বলেছিল।

তিনি বলেছিলেন—“তোমরা সবাই তো দশ হাতে কাজ করো, তোমরাই তো দুর্গা!”

দৃষ্টিভঙ্গিটাই ছিল তাঁর আসল শিক্ষা—সবকিছু তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে, তাঁর মৃত্যুর আগে, সোমা আর আমি কথা বলছিলাম নাতি-নাতনিদের নিয়ে—শুধু আমাদের নয়, নাতিদের ধারণা নিয়েই—তাদের শান্তি আর আনন্দ নিয়ে। তখনই মনে পড়ল, একবার মনজুরদা আমাদের এক গল্প বলেছিলেন, তাঁর নাতনিকে নিয়ে।

বন্যার সময় এক শহরে আটকে গিয়েছিলেন তিনি। একদিন ছোট্ট নাতনিকে কোলে নিয়ে নিচে নামলেন পানি দেখতে। মাটিতে জমে থাকা জলের পুকুরে নাতনি পা ডুবিয়ে খেলতে চাইল। বাবার চোখ এড়িয়ে মনজুরদা তাঁকে পা ছোঁয়াতে দিলেন, আর ছোট্টটি আনন্দে পানি ছিটিয়ে খেলতে লাগল। পরে ওপরতলায় ফিরে এসে নাতনিকে বললেন, “এইটা কিন্তু আমাদের গোপন।” কিন্তু নাতনি দৌড়ে গিয়ে বৌদিকে সব ফাঁস করে দিল! হাসতে হাসতে মনজুরদা বলেছিলেন, “বৌদির মুখের দিকে তাকাও, কী চাহনি!” আমরা তখন কল্পনা করেছিলাম মনজুর দা’র সেই দুষ্টুমি-ভরা হাসি, সেই শিশুসুলভ মুখভঙ্গি—যেন তিনিও এক শিশু।

মনজুরদা, সেই মানবশিশু, যাকে আজ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এই লেখাটি শেষ করতে গিয়ে ইয়েটসের ‘ঞযব ঝঃড়ষবহ ঈযরষফ’-এর লাইন মনে পড়ে—

Come away, O human child!

To the waters and the wild,

With a faery hand in hand,

For the world’s more full of weeping than you can understand.যাও, মনজুরদা, পরীর হাত ধরে জলের ও অরণ্যের পথে চলে যাও।

আমরা এখানে রয়ে গেলাম—এই হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে সারাজীবন।

Leave a Reply

Your identity will not be published.