স্বনামধন্য ভ্রমণলেখক, গল্পকার, অনুবাদক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক ফারুক মঈনউদ্দীন। তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণগদ্য ‘মরু গুহা ও দ্বীপের গল্প’-এর প্রথম পর্ব প্রকাশ হলো আজ।

তাসখন্দ থেকে ভোররাতের অন্ধকারে রওনা হয়ে বুখারা যখন পৌঁছাই, তখন সকাল মাত্র আড়মোড়া ভাঙছে। প্লেন থেকে টারমাকে পা দেওয়ার আগেই শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার কামড় হিলহিল করে শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গায়ে ছিল না পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র, তাই টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের উষ্ণতায় স্যুটকেস খুলে প্রথমেই পাতলা জ্যাকেটটা বের করতে হয়। জানি এই পাতলা উইন্ডচিটারে কোনো কাজ হবে না। একখানা পাতলা মাফলারও ছিল, কিন্তু সেটা নিতান্তই ছেলেভোলানোর মতো এক প্রয়াসমাত্র। আমাদের যাত্রাসঙ্গীদের ভ্রমণপ্রস্তুতি দেখে নিজেকে গান্ধীজির মতো প্রায় নিরাবরণ মনে হয়। আমাদের দলে আছে সস্ত্রীক কবি সিদ্ধার্থ হক, বালকপুত্র ও সজায়া কবি তুষার দাশ, আমাদের উজবেক ভ্রমণ-ম্যানেজার আলিশের বাইসভ এবং আমার স্ত্রী ও কন্যা। সুদূর আমেরিকা থেকে উড়ে এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুব্রত শংকর ধর ও তার স্ত্রী মধুমিতা মৈত্র। শীতের দেশে থাকে বলে ওদের কাছে লেপের মতো পুরু জ্যাকেট ইত্যাদির কমতি নেই, কেবল ওভারকোটটি বাকি ছিল। তুষার পরিবারের শীতবস্ত্রের মধ্যে আছে উলের মাঙ্কি ক্যাপ, মাফলার ও দস্তানা, ভারী জ্যাকেট এবং একাধিক সোয়েটার, শাল ইত্যাদি। সেই মাঙ্কি ক্যাপ আর মাফলারে তুষারকে ফেলুদা সিরিজের লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর মতো দেখায়। সিদ্ধার্থ হক ও রূপালিও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে একাধিক জ্যাকেট ও আরও কী কী সব। আলিশের স্থানীয় মানুষ, ওর কথা আর কী বলব! আমাদের প্রায় ফকিরি হালতের শীতবস্ত্রাদি দেখে রূপালি তার উদ্বৃত্ত থারমাল জ্যাকেটটা আমার স্ত্রীকে হাওলাত দিলে আমার পরিকল্পনাহীন ভ্রমণপ্রস্তুতির অভিযোগ থেকে সাময়িক রেহাই মেলে।

উজবেকিস্তানে গাড়িগুলোকে টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের কাছে ভিড়তে দেওয়া হয় না বলে প্রবল শীতের মধ্যে আমাদের হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে দূরের পার্কিং পর্যন্ত স্যুটকেস, ট্রলি ইত্যাদি ঠেলতে হয়। গাড়িতে ওঠার পর শীতের কামড় কিছুটা কমে, কিন্তু হাড় পর্যন্ত ঢুকে পড়া ঠান্ডা সহজে যায় না। বুখারার পথে নেমে দেশটির ঊষর প্রকৃতির দেখা পাওয়া যায়। একটা ধূসর ল্যান্ডস্কেপে মেটে রঙের অনুচ্চ বাড়িঘর, পথের পাশে হঠাৎ খাড়া হওয়া কয়েকটা নতুন তৈরি ভবন বেখাপ্পা দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। এই ভোরবেলায় কর্মস্থলে যাওয়া নারী-পুরুষ, স্কুলগামী শিশুদেরও দেখা মেলে ইতস্তত। এয়ারপোর্ট থেকে বুখারার কেন্দ্রে আমাদের হোটেলে যাওয়ার পথে প্রাচীন রেশমপথের গুরুত্বপূর্ণ এই নগরীর চরিত্র ও চেহারা সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা গড়ে ওঠে। মেটে রঙের বাড়িগুলো যেন এই মরূদ্যান নগরীকে করে তুলেছে আরও ধূসর।

বুখারা নামটির উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে দুই ধরনের মত। একটি ধারণা, নামটি এসেছে সংস্কৃত ‘বিহার’ থেকে, যার অর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাসীদের আবাস। ভিন্নমতে শব্দটি এসেছে প্রাচীন পারস্যের সগদিয়া সভ্যতার ‘বুখারক’ শব্দ থেকে, যার অর্থ ‘একটি উত্তম জায়গা’। উল্লেখ্য, এই সগদিয়া সভ্যতা ছড়িয়ে ছিল বর্তমানের তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ সন্নিহিত অঞ্চলে। যে অর্থই ধরি না কেন, এই নগরী যে একটি উত্তম বসবাসযোগ্য জায়গা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আড়াই হাজার বছর ধরে একটি উন্নত সভ্যতা তো কারণ ছাড়াই টিকে থাকে নি এখানে।

বুখারা নগরীর প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে এক পৌরাণিক কাহিনি। ফেরদৌসির শাহনামা অনুযায়ী, রাজা কায়কাউসের পুত্র সিয়াভাশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বুখারা। যাঁদের এই মহাকাব্য পড়া আছে, তাঁরা জানেন শাহজাদা সিয়াভাশ শাহনামার এক প্রধান চরিত্র। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সুপুরুষ যুবক এই শাহজাদার প্রতি শারীরিকভাবে আসক্ত হয়েছিলেন তাঁরই সৎমা রানি দনিয়া। রানির এই আগ্রাসী মনোভাবে অপ্রস্তুত ও অনিচ্ছুক সিয়াভাশ সাড়া না দিলে দনিয়া ওর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। সে সময়ের প্রথা অনুযায়ী অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করা হতো। নির্দোষ হলে তার বেঁচে যাওয়ার কথা। রাজকুমার বেঁচে গেলেও রাজা স্ত্রীকে কোনো শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই সিয়াভাশ স্বেচ্ছানির্বাসনে আমুদরিয়া পার হয়ে চলে যান তুরান। সেখানে পিতার জাত শত্রু সমরখন্দের রাজা আফ্রাসিয়াবের আশ্রয় প্রার্থনা করেন তিনি। এই সুযোগ গ্রহণ করে আফ্রাসিয়াব শাহজাদা সিয়াভাশের সঙ্গে তাঁর মেয়ে ফারানজিসের বিয়ে দেন। যৌতুক হিসেবে তাঁকে দান করেন বুখারার মরূদ্যানে এক রাজ্য। সিয়াভাশ সেখানে দুর্গ তৈরি করে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন। এভাবেই স্থাপিত হয় বুখারা নগরীর ভিত। আর এটিই বুখারার সমান বয়সী আর্ক দুর্গ। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকেই শুরু হয় বুখারার অগ্রযাত্রা। তারপর এই নগরী আসে সম্রাট আলেকজান্ডারের দখলে। নবম শতাব্দীতে বুখারায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। এ সময় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই নগরী। তার হাজার বছর পর (১২২০) বুখারার ওপর চড়াও হন চেঙ্গিস খান। নগরীর মানুষ প্রত্যক্ষ করে তাঁর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের নমুনা। অবশ্য পরে আবার গড়ে তোলা হয় বুখারা নগরী। এই বুখারায় জন্মেছেন ইসলামি হাদিসশাস্ত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বুখারি শরিফের প্রণেতা ইমাম বুখারি, চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিত ইবনে সিনা, সুফিসাধক বাহাউদ্দিন নকশবন্দি। বিশ্বখ্যাত ইরানি কবি, জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম তাঁর যৌবনে (২০ থেকে ৩০ বছর) ১০৬৮ থেকে ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেছেন বুখারায়।

তৈমুর লংয়ের আগ্রাসনের আগে পর্যন্ত বুখারার শাসন ছিল চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরিদের হাতে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মোঙ্গলদের চিরশত্রু ছিল মুসলমানরা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাগদাদের ধ্বংস সাধন হয় মোঙ্গলদের হাতেই। চেঙ্গিস খান যখন মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে তাঁর বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন, সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে যে শহরগুলো, তার মধ্যে ছিল সমরখন্দ। বুখারা যেন অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। তা না হলে এই নগরীর প্রাচীন ইমারতগুলো আজ আর আমাদের মতো পর্যটকদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকত না।

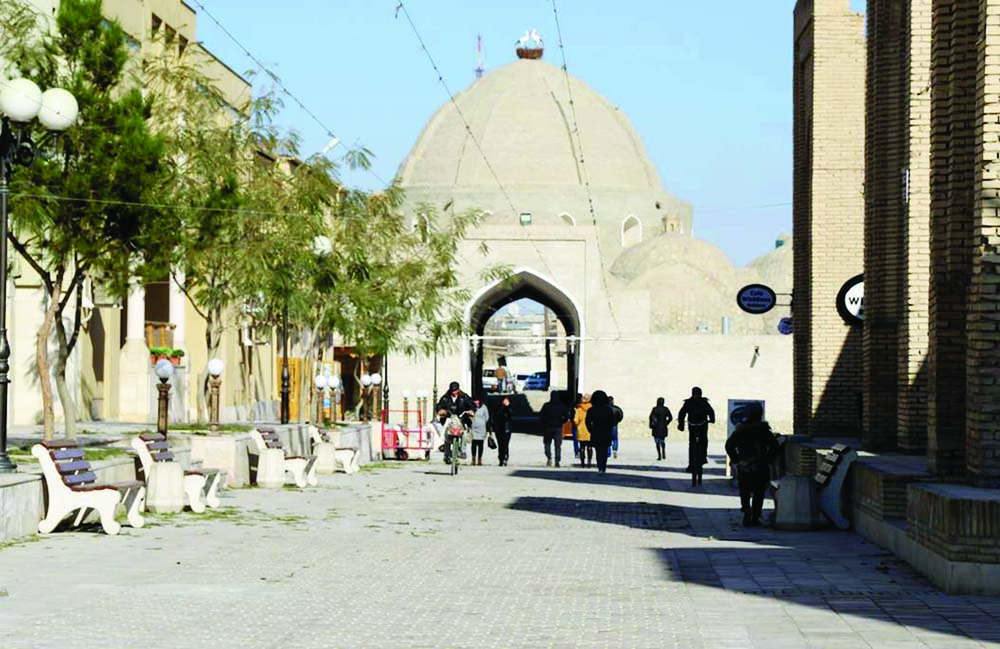

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। যেখানে গাড়ি থেকে নামি, সেখানে হোটেলের মতো কিছু চোখে পড়ে না। আলিশের জানায়, গাড়ি আর যাবে না, প্রাচীন শহরের যেখানে আমাদের সাময়িক আবাস ‘হোটেল ওমর খৈয়াম’, সেখানে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। অগত্যা পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ি ইতিহাসের ভেতর। আমাদের ব্যাগ-স্যুটকেস ইত্যাদি নেওয়ার জন্য হোটেল থেকে লাগেজ ট্রলি মজুত ছিল সেখানে। সবকিছু ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ দেড়েক গজ হেঁটে গেলে শুনসান রাস্তার পাশে মেটে রঙের দোতলা হোটেল ভবনটি প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায়।

এই কাকভোরে হোটেলের রিসেপশনের কর্মীরা ফিটফাট দাঁড়িয়ে। সেবার বাংলাদেশের মফস্বল শহরের এক হোটেলে খুব ভোরে চেক আউট করতে গিয়ে দেখি, আগের রাতে দেখা রিসেপশনের ছোকরাগুলো কাউন্টারের সামনের মেঝেতে কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমে বিভোর। যা-ই হোক, বুখারার হোটেলে এমন দৃশ্য নেই। ওদের কাছে পাসপোর্ট ইত্যাদি জমা দেওয়ার পর জানা যায় এই ভোরবেলায় চেক ইন করা যাবে না, অন্য অতিথিরা ঘর ছাড়লে সাফসুতরো করতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে। ভিন্ন পরিস্থিতি হলে মেজাজটা খারাপ হতো, যেমন হয় মধ্যরাতে ঢাকা ছেড়ে ভোরবেলায় সিঙ্গাপুরের হোটেলে পৌঁছালে। কিন্তু একটা সমৃদ্ধ ইতিহাসের পেটের ভেতরের এই অস্থায়ী আবাসটির বেলায় সে রকম ঘটে না। আলিশের বলে, কোই বাৎ নেহি। এখানে বাক্স-প্যাটারা রেখে আমরা নাশতা করতে যাব। ফিরে আসতে আসতে রুম রেডি হয়ে যাবে।

যানবাহনহীন প্রশস্ত রাস্তা ও গলিপথ ঘুরে আমরা যেখানে পৌঁছাই, সেটি চারপাশ বাঁধানো একটা চতুষ্কোণ জলাশয়, তার গা ঘেঁষে একটা রেস্তোরাঁ। ভেতরে তেমন ভিড় নেই। বারান্দায় বসলে কোণের দিকে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়া একটা গাছের বিশাল কাণ্ড চোখে পড়ে। গাছটির বয়সের কোনো গাছপাথর নেই, ডালপালাও বেশি নেই। আলিশের জানায় এটি তুঁতগাছ, বয়স ৪০০ বছর, আবার কারও কারও দাবি মোতাবেক, ৬০০ বছর। তবে যত বছরই হোক না কেন, কাণ্ড দেখে বোঝা যায় যে এটি শতবর্ষী এক বৃক্ষ। এস এম সুলতানের পেইন্টিংয়ের মানুষের শিরাবহুল বাহুর মতো কাণ্ডের গায়ে একটা ছোট বোর্ডে লেখা আছে গাছটি এখানে লাগানো হয় ১৪৭৭ সালে। এমন একটি শতবর্ষী গাছের অর্ধাংশ কী কারণে রেস্তোরাঁর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, কে জানে। ট্যুরিস্টভোলানো কৌশলও হতে পারে। কেউ দেখিয়ে না দিলে প্রকাণ্ড এই বনস্পতিটি হয়তো চোখেই পড়বে না। এটিকে উন্মুক্ত রাখাই হতো যথার্থ সংরক্ষণ। যা-ই হোক, ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিয়ে আমাদের এত কথা মানায় না।

নাশতা সেরে আমরা সেই বাঁধানো পুকুরটির পাড় ধরে যেতে যেতে জানতে পারি এই জায়গাটার নাম লাব-ই-হাউস, ফারসি ভাষায় যার অর্থ ‘পুকুরের ধারে’, ‘হাউস’ মানে পুকুর। এটা জানার পর মনে পড়ে, ছোটবেলায় চৌবাচ্চাকে আমরা হাউস বলতে শুনেছি। প্রাচীন বুখারায় একসময় পানির মূল উৎস ছিল এসব উন্মুক্ত পুকুর, এখান থেকে ভিস্তিওয়ালারা মশকভর্তি পানি নিয়ে পৌঁছে দিত ধনী লোকেদের বাড়িতে। বাণিজ্য করতে আসা সওদাগরদের ক্যারাভানের পানীয় জলের চাহিদাও মেটানো হতো এসব থেকে। এই চাহিদার একটা বড় কারণ ছিল উট এবং ঘোড়াদের তৃষ্ণা নিবারণ। জলের মূল উৎস হলেও বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়ানোর জন্য এই পুকুরগুলোই ছিল অনেকাংশে দায়ী। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া উজবেকিস্তান দখল করে নিলে এখানকার প্রায় সব পুকুর ভরাট করে ফেলা হয়। এটির চারপাশের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর কল্যাণেই হয়তো এই হাউসটি সে সময়ের ভরাট অভিযান থেকে বেঁচে যায়। কারণ, এটির উত্তর পাশে আছে কুকেলদাশ মাদ্রাসা, পূর্ব পাশে নাদির দিভান বেগি মাদ্রাসা এবং পশ্চিম পাশে নাদির দিভান বেগি খানকা। উল্লেখ্য, খানকা হচ্ছে সুফিদের সরাইখানা, যেখানে ভ্রমণরত সুফিরা সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে পারতেন। পুকুরটির পাড়ে বসানো হয়েছে সারিবদ্ধ উটের মূর্তি, যাতে এসব দেখে সে সময়ের একটা চিত্র আঁচ করতে পারা যায়।

পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে গেলে একটা বাগিচামতো। সেখানে বসানো একটা ভাস্কর্যমূর্তি, গাধার পিঠে বসা অদ্ভুত কায়দায় হাত তুলে বসা মোল্লা চেহারার এক মানুষ। এই মনুষ্যমূর্তিটি আমাদের বহু পরিচিত নাসিরুদ্দীন হোজ্জার। হাস্যরসাত্মক চরিত্রের এই মুসলিম সুফি দার্শনিক ঠিক কোন দেশের, সেটি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশই হোজ্জাকে তাদের বলে দাবি করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো এক সময় তিনি ইরানের খোরাসানে থাকতেন বলে জানা যায়। এযাবৎ তিনি যেসব দেশের নাগরিক বলে দাবি করা হয় সেসবের মধ্যে রয়েছে ইরান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক ও উজবেকিস্তান। এমনকি চীনও মোল্লা নাসিরুদ্দীনকে তাদের দেশের উইঘুর জাতিগোষ্ঠীর বলে দাবি করে। উল্লেখ্য, উইঘুররা মধ্য এশিয়ার তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। এদের বাস মূলত চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে। এরা এই অঞ্চলের সরকারিভাবে স্বীকৃত অনেকগুলো নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্যতম।

হোজ্জাকে নিয়ে এমন টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে বুখারার এই ভাস্কর্যটি উজবেকদের দাবির সপক্ষে জোরালো প্রমাণ। হোজ্জাকে যাঁরা পারস্যের বলে মনে করেন, তাঁদের পক্ষের যুক্তি হচ্ছে এই নগরী একসময় পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মতান্তরে হোজ্জার জন্ম যেখানে, সেই এসকিশেহির প্রদেশ বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত। তুর্কিদের এমন দাবির বিরোধীরা বলে ওরা নাকি এ রকমই, এখন তারা দাবি করছে ইরানের বিখ্যাত কবি জালালউদ্দীন রুমী নাকি তুর্কি। এ দাবি শুনে ইরানিরা বলছে, রুমী যদি তুর্কি হন, তাহলে একসময় ওরা দাবি করবে শেক্সপিয়ারও তুর্কি। তুর্কিরা কেবল হোজ্জাকে নিজেদের বলেই দাবি করে না, প্রতিবছরের ৫ থেকে ১০ জুলাই তারা এসকিশেহির নগরীতে পালন করে ‘নাসিরুদ্দীন হোজ্জা আন্তর্জাতিক উৎসব’। হোজ্জাকে এই নগরীতেই সমাহিত করা হয় বলে জনশ্রুতি আছে। এই উৎসবে লেখক ও শিল্পীরা হোজ্জাকে নিয়ে তাদের তৈরি নাটক, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, সংগীত, চিত্রকর্ম ইত্যাদি পরিবেশন করেন। হোজ্জা কোন দেশের, সেটি এখন আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কারণ, তিনি এখন এক আন্তর্জাতিক চরিত্র। হোজ্জা চরিত্রটি ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর বহু দেশে ও ভাষায়। এ কারণে তাঁর নামও বদলে গেছে বিভিন্ন দেশে। নাসিরুদ্দীন যেমন বিভিন্ন উচ্চারণ ও বানানে লেখা হয়, তেমনি হোজ্জা নামটিও লেখা হয় খাজা, হোজা, খোজা, হোচা, জুহা, আফেন্দি, মোল্লা ইত্যাদি। আবার ইতালিতে এই নাম হয়ে গেছে গিউফা।

এই জনবিরল জায়গায় হোজ্জার ভাস্কর্যের সামনে ছবি তোলায় আগ্রহী মানুষের অভাব নেই। তাই আমাদের পালা আসার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। হোজ্জার মূর্তির সামনে থেকে এগিয়ে গেলে ১৬২২ সালে তৈরি নাদির দিভান বেগি মাদ্রাসা। আদিতে এটা বানানো হয়েছিল ক্যারাভান সরাই হিসেবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইমাম কুলি খান অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করেন যে এটাকে মাদ্রাসায় পরিণত করা হবে। এই ঘোষণার কারণে মাদ্রাসার উপযুক্ত করে গ্যালারি, উঁচু প্রবেশফটক ইত্যাদি যুক্ত করতে হয়। ছাত্র ও শিক্ষকদের থাকার জন্য ছোট ছোট কক্ষসহ ভবনটিকে আরেক তলা উঁচু করতে হয়। মূল ফটকটার ওপর রয়েছে নীল সিরামিক টাইলসের কারুকাজ। সুষম ইসলামি স্থাপত্যের পরিচিত প্যাটার্ন অনুযায়ী ফটকের চাঁদওয়ারিতে দুদিক থেকে দুটো ফিনিক্স পাখি, ওগুলোর দীর্ঘ পুচ্ছের নিচে দুটো সাদা হরিণপ্রজাতির প্রাণী। ঠিক মাঝবরাবর সূর্যের মধ্যে একটা মানুষের মুখ। দুই পাশের স্তম্ভে আরবি ক্যালিগ্রাফি আর জ্যামিতিক নকশার কারুকাজ। ইসলাম ধর্মে প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, কিন্তু এই ফটকে পাখি, হরিণ এবং মনুষ্যমূর্তি কীভাবে স্থান পায়, সেটির মীমাংসা হয় না।

মূল ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রশস্ত চাতাল, তার চারপাশ ঘিরে টানা বারান্দাসহ আমাদের স্কুল বা কলেজের মতো দোতলা ভবন। ইসলামি স্থাপত্যরীতিতে তৈরি শিখরাকার খিলানের দরজা ও জানালার উচ্চতা এবং তার ওপর একই আকৃতির ঘুলঘুলি দেখে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় প্রতি তলায় দুটো ফ্লোর। দোতলার এসব কক্ষ ছিল আলেম-ওলামা ও মেধাবী ছাত্রদের হোস্টেল। তবে এটিতে এখন আর তালেবুল এলেম বা তাদের ওস্তাদেরা থাকেন না। নিচতলার ঘরগুলোর কোনো কোনোটিতে বসানো হয়েছে বিভিন্ন স্যুভেনির শপ। সেইসব দোকানে পরমা সুন্দরী উজবেক রমণীরা বসেছেন নানান পসরা সাজিয়ে। কিছুই না কিনে ওদের ছবি তুললেও কেউ আপত্তি করে না। আর ফটোগ্রাফারদের অত আপত্তি শুনলে কি চলে?

এখানে বলে রাখা ভালো, নাদির দিভান বেগি ছিলেন বুখারার গুরুত্বপূর্ণ উজির এবং আমির ইমাম কুলি খানের চাচা। ঢাকায় দেওয়ানবাগী নামের এক বিতর্কিত পীর আছেন, বলা বাহুল্য নাদির দিভান বেগির সাথে এই পীরের কোনো সংশ্রব নেই। তবে পীরের এই নামটি বুখারার নাদির দিভান বেগি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে কি না, সেটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কথিত আছে, দিভান বেগি যখন তাঁর নামে মাদ্রাসার উল্টো দিকে খানকাটি নির্মাণ করান, তার পাশেই বড় একখণ্ড জমি ছিল, যেটির মালিক ছিলেন বৃদ্ধা এক ইহুদি বিধবা। নাদির দেখলেন একটা পুকুর কাটানোর জন্য এই জমিটা দরকার। কিন্তু জমির মালকিন তাঁর জমি বিক্রি করতে নারাজ। তখন নাদির তাঁকে আমির ইমাম কুলি খানের কাছে নিয়ে যান, যাতে আমির জমিটি বিক্রি করার জন্য বুড়িকে বাধ্য করতে পারেন। জমিটি কীভাবে বৃদ্ধার কাছ থেকে ন্যায়সংগতভাবে নেওয়া যায়, সেই উপায় বের করার জন্য মুফতিদের একটা কমিটি করে দেন আমির। তাঁরা সব পরীক্ষা করে মত দেন যে বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় বিক্রি না করলে সেটি তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার কোনো বৈধ পন্থা নেই, কারণ, এই বৃদ্ধা অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য জিজিয়া কর দেন বলে তাঁর অধিকার মুসলমানদের সমান।

তাই আজকালের ভূমিদস্যুদের মতো নাদির সেই বৃদ্ধার জমির পাশে একটা ছোট পুকুর কাটান, সেটার সঙ্গে যুক্ত করেন সেচের খাল, যেটি বৃদ্ধার বাড়ির পাশ দিয়ে যায়। এটির পানির চাপে বুড়ির বাড়ির ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তিনি সুবিচার প্রার্থনা করে নাদিরের কাছে গেলে তিনি ন্যায্য দামে জমিটি কিনে নিতে চান বলে জানান, কিন্তু বৃদ্ধা তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। তবে জানালেন যে যদি তাঁকে এটির বদলে আরেক খ- জমি দেওয়া হয় এবং সেই জমিতে একটা সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এই জমিটা তিনি ছেড়ে দিতে পারেন। এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে নাদির আবাসিক এলাকার মধ্যে তাঁর একটি জমির সঙ্গে বৃদ্ধার জমিটি বদল করে নেন। কালক্রমে এই মহল্লাই ইহুদি মহল্লা নামে পরিচিতি পায়।

মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে আলিশের আমাদের নিয়ে যায় খানকার কাছে ইউনেসকো হস্তশিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রে। এই চতুষ্কোণ স্কোয়ারটির তিন পাশ ঘিরে টানা ভবনের বেসমেন্ট এবং একতলায় ছোট ছোট দোকান। সামনের আঙিনায় নাম না জানা দুটো অনুচ্চ গাছ। অপরিসর দোকানগুলোর দরজা বেশ নিচু, উচ্চতায় পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। হতে পারে খানকার নিম্নপদের কর্মচারীদের আবাসস্থল ছিল এটি। এখানে কারুশিল্পীরা নিজেরা কিংবা পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে। পসরার মধ্যে আছে কার্পেট, সুজনি, শাল, বেড কভার, জামা, জোব্বা, কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ ইত্যাদি। এই শিল্পীদের বাহাদুরি মূলত হাতের কাজ তথা সূচিশিল্পে। ছেলেদের মতো করে কাটা সোনালি চুলের এক উজবেক সুন্দরী তাঁর দোকানের বাহারি চাদরগুলো দেখিয়ে জানান, এসব নকশার কাজ করেছেন তাঁর বৃদ্ধ পিতা। কেনাকাটার এই ঘরোয়া বিভাগটি আমার আয়ত্তাধীন নয় বলে আমাকে কিছু ছবি তুলেই ক্ষান্ত দিতে হয়, উজবেক সুন্দরীর দোকান থেকে কিছু কেনা হয় না। কিংবা তাঁর ছবি তোলার প্রতি আমার অতি উৎসাহের কারণেও সেখান থেকে কিছু না কেনার সিদ্ধান্তটি এসেছিল কেনাকাটার দায়িত্বপ্রাপ্ত ঘরের মানুষটির কাছ থেকেই।

দিভান বেগি খানকার পাশ দিয়ে কিছুদূর হেঁটে গেলে লাব-ই-হাউসের বঙ্কিম তোরণ পেরিয়ে আমরা ঢুকে পড়ি ইহুদি পল্লির ভেতর। অপরিসর সর্পিল শুনসান গলিপথ ধরে হেঁটে গেলে দুপাশে নানান নকশার বদ্ধ দরজা। এটিই বুখারার বিখ্যাত ইহুদি মহল্লা। ১৯২০ সালে সোভিয়েত আক্রমণের সময় নগরীর এই অংশটি গোলাবর্ষণের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কমিউনিস্টদের বেশির ভাগই ইহুদি, তাই এই মহল্লাকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে এটি কেবলই স্থানীয়দের ধারণা, এর পক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই।

মধ্য এশিয়াতে ইহুদিদের বসবাস শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, বুখারা নগরীর পত্তনেরও আগে। সিল্ক রুটের অন্যতম এই বাণিজ্যনগরীটি খুব দ্রুত ইহুদি সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কর্দোবায় যেমন ইউরোপের সবচেয়ে বড় ইহুদি সমাগম ঘটে, ঠিক তেমনি মধ্য এশিয়ায় ইহুদিদের সমাগম ঘটে বুখারায়। তবে ইরানে শিয়া ধর্মীয় গোত্রের উত্থান আর মধ্য এশিয়াতে সুন্নিদের অবস্থান সংহত হওয়ার পর বুখারার ইহুদিরা প্রায় একঘরে হয়ে পড়ে। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ইউরোপের মতো কোনো ইহুদি নিধন হয় নি বটে, কিন্তু তাদের জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ কিংবা বহিষ্কার, যে-কোনো একটি বিকল্প বেছে নিতে বলা হয়েছিল। অন্যথায় তাদের ওপর চাপানো হয় জিজিয়া কর। এ ছাড়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল ইহুদি মহল্লার বাইরে ঘোড়ার পিঠে চড়া, দামি অভিজাত জামাকাপড় পরা, কোমরবন্ধনী ব্যবহার করা ইত্যাদি। নতুন প্রজন্ম মনে করে এত হেনস্তা সত্ত্বেও মধ্য এশিয়ার ইহুদিরা বিশ্বের অন্যান্য জায়গার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো ছিল। তা না হলে গত বছরের গোড়ার দিকে বুখারার জনসংখ্যার ১২ শতাংশ ইহুদি থাকত না।

ইহুদিদের দক্ষতা ছিল তৈমুর লংয়ের জমানায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে শিখে আসা বস্ত্র রঞ্জনশিল্পে। সে সময় বুখারায় ‘ইহুদিদের কাছে যাওয়া’ মানেই নাকি বোঝাত কাপড় রং করতে দেওয়া। মদ তৈরিতেও তাদের ছিল বিশেষ পারদর্শিতা। এরা মূলত নিজেদের ব্যবহারের জন্যই মদ তৈরি করত, তবে পুরো বুখারা নগরীর সুরারসিকেরা গোপনে ওদের কাছ থেকে পানীয়টি কিনত, এমনকি এক আর্মেনীয় দালালের মাধ্যমে স্বয়ং আমিরও এই সুরা সংগ্রহ করতেন ওদের কাছ থেকে। বুখারার প্রাচীন নগরী ঘুরে যে রকম প্রশস্ত রাস্তা চোখে পড়ে, ইহুদি পল্লির মধ্যে তার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। আমরা পল্লির বদ্ধ দরজাগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাই গাইড মোহাম্মদের সঙ্গে, আলিশের যেন কেবলই ভ্রমণসঙ্গী। অথচ এই আয়োজনের মূল কর্তাব্যক্তি এই আলিশের। মোহাম্মদকে বলি, এই বাড়িগুলোর একটার মধ্যে ঢোকা যায় কি না। মোহাম্মদ দায়িত্ব এড়াতেই কি না কে জানে, বলে, এরা আমাদের সুন্নি মুসলমানদের চেয়ে পর্দানশিন। দেখছেন না, এদের কোনো বাড়িতে একটিও জানালা নেই? কোনো বাড়ির জানালা না থাকার বিষয়টা তখন লক্ষ করি। এ সময় একটি দরজার সামনে গিয়ে ও আমাদের দেখায়, প্রাচীন দরজাটির মাঝবরাবর তালা লাগানোর দুটো কড়া, ওপরে একটা হাতুড়িসদৃশ ডোর নকার, তালা লাগানোর কড়াজোড়া নিচে, আর ডোর নকারটি ওপরে। এই বিষয়টার মাজেজা পরিষ্কার করে মোহাম্মদ বলে, যদি কোনো আগন্তুক এসে নিচের কড়া নাড়ে, ভেতরের বাসিন্দারা বুঝতে পারবে আগন্তুক কোনো নারী। তখন ভেতরের নারীদের কেউ এসে দরজা খুলবে, আর ওপরের ডোর নকারটি যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে ভেতরের ওরা বুঝতে পারবে আগন্তুক কোনো পুরুষ, তখন ঘরের পুরুষদের কেউ এসে দরজা খুলবে। বিষয়টির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যায় পরিষ্কার হয় মানুষ কীভাবে নিজেদের প্রয়োজনে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগায়।

অপরিসর গলিপথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় ইহুদি পল্লির এই দরজাগুলো যেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুধারে। এগুলোর কোনো কোনোটির বয়স দুই শ থেকে তিন শ বছর। কেবল এই দরজাগুলোর চমৎকার কারুকাজ দেখে একবেলা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা চাইলেই তো হবে না। গাইড মোহাম্মদকে আরও বহু কিছু দেখাতে হবে চুক্তি মোতাবেক। স্পেনের কর্দোবায় যেমন পুয়ের্তা দে আলমোদোভার নামের প্রাচীন সিংহদুয়ারটি পার হলেই ইহুদি পাড়া ‘লা জুদেরিয়া’র সর্বত্র সফেদ ঝকঝকে পুরোনো বাড়িগুলো, বুখারার ইহুদি পল্লি তেমন সফেদ ঝকঝকে নয়। উল্লেখ্য, ইউরোপের ইহুদিদের অবস্থা বুখারার ইহুদিদের চেয়ে ছিল অনেক বেশি বৈষম্যমূলক। তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল জমির মালিকানা এবং চাষাবাদ। ফলে ওদের থাকতে হয় যূথবদ্ধ শহরবাসী হয়ে, তাই জীবিকার জন্য জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেছিল তারা। এভাবে পরবাসী ইহুদিদের মধ্যে সৃষ্টি হয় চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, দোভাষী, শিল্পী, ব্যবসায়ীর মতো দক্ষ শিক্ষিত শ্রেণি। একসময় নাকি সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য বুখারাবাসীদের সোনার দাঁত লাগানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। কেবল সৌন্দর্যের জন্যই নয়, বিত্ত-বৈভবের প্রমাণ দেওয়ার জন্যও লাগানো হতো সোনার দাঁত। সে সময় উজবেক সুন্দরীদের বিয়ের পর তাদের ঝকঝকে সাদা দাঁতের ওপর লাগানো হতো সোনার দাঁত। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়নের পর এই সোনার দাঁতের প্রদর্শনবাদিতা কমে আসে। নগরীর পুরোনো বাসিন্দারা ঠাট্টাচ্ছলে এখনো বলে, রাশিয়ানরা চলে গেছে, রেখে গেছে তাদের সোনার হাত, ইহুদিরা চলে গেছে, রেখে গেছে সোনার মস্তিষ্ক, আর আমাদের জন্য রেখে গেছে সোনার দাঁত। উল্লেখ্য, সোনার হাত মানে হস্তশিল্প, সোনার মস্তিষ্ক মানে মেধা।

ইহুদিপল্লি থেকে বের হয়ে যেখানে পৌঁছাই সেখানে ভূমি থেকে নিচু বিশাল পরিখার মধ্যে একটা অতি প্রাচীন মসজিদ। ‘মাগোক-ই-আত্তরি’ নামের মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো এই মসজিদে এখন আর নামাজ পড়া হয় না, এটাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে কার্পেট মিউজিয়ামে। ভূমি থেকে নিচু চৌবাচ্চার মতো ক্ষেত্রের মধ্যে হওয়ার কারণে মসজিদটির এই নামকরণ, অর্থাৎ ‘গর্তের মধ্যে মসজিদ’। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাব অনুযায়ী ধারণা করা হয় নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে এক জরথুস্ত্রীয় উপাসনালয়ের ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মিত এই মসজিদ। অগ্নিউপাসকদের এই অগ্নিমন্দিরটি তৈরি হয়েছিল প্রাক ইসলামিক যুগে। আরবদের বিজয়ের আগে এখানে বাজার বসত, বেচাকেনা হতো মূর্তি, আতর, মসলা ইতাদি। মেলা বসত বছরে দুবার, সেই মেলায় বিক্রি হতো চান্দ্র দেবতার উদ্দেশে নিবেদনের জন্য বিশেষ মূর্তি। তবে মজার ব্যাপার, এই মেলাটি মুসলিম বিজয়ের পরও অব্যাহত ছিল। এটি সম্ভব ছিল হয়তো এ কারণেই যে, বুখারার লোকজন এককালে মূর্তি পূজারি ছিল, সুতরাং যারা ধর্মান্তরিত হয় নি, তাদের মূর্তি কেনাবেচার অনুমতি ছিল। এই রীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসে। এমনকি বুখারায় প্রথম সিনাগগ নির্মাণের আগে এখানকার ইহুদিরা মুসলমানদের সঙ্গে একই মসজিদ ব্যবহার করত। কারও মতে উভয় ধর্মের মানুষেরা একই সময় প্রার্থনা করত, আবার অন্য কারও মতে ইহুদিরা ঢুকত মুসলমান নামাজিরা বের হয়ে যাওয়ার পর। তবে দ্বিতীয় ধারণাটিই সঠিক বলে মনে হয়।

এই ভোরবেলায় কার্পেট জাদুঘরে রূপান্তরিত মসজিদটিতে ঢোকার কোনো সুযোগ ছিল না আমাদের। স্থাপনাটির প্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসেবে এটির পাতলা ইটের পাঁজর, খিলানের দুপাশের নকশার ভগ্নদশা, অনিবার্য উপস্থিতি হিসেবে ঘুলঘুলির অবস্থান অনেক কিছুই বলে দেয় যেন। মেঘেঢাকা সেই ভোরবেলার ধূসর আবহে মসজিদটির মেটে রঙের দেয়ালকে ধূসরতর মনে হয়।

মসজিদটিকে পাশে রেখে এগিয়ে গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সদ্য উঠে আসা ক্যারাভান সরাইর হাম্মামখানাটির হাড়-পাঁজর দেখা যায়। রাস্তা থেকে একতলা নিচের এই হাম্মামটি যেন আমাদের হাল আমলের বেসমেন্ট ফ্লোর। কর্দোবাতে যে হাম্মামটির নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম, সেটিও ছিল বেসমেন্ট ফ্লোরে। তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পেইর হাম্মামটি একতলাতেই ছিল। হাম্মাম সংস্কৃতিকে প্রাচীন রোমান সভ্যতার নিদর্শনের একটা উদাহরণ ধরা হলেও পম্পেইর ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় এই ধরনের হাম্মাম রোমানদের আগে থেকেই পম্পেইতে ছিল, সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে, যা স্তেবিয়ান বাথ নামেই পরিচিত। হাম্মামের মেঝের নিচে ছিল হাইপোকস্ট সিস্টেম, যা দিয়ে ঘর গরম রাখা সম্ভব হতো। মেঝের নিচে ফাঁপা রেখে তার ভেতর দিয়ে ফার্নেসের গরম হাওয়া বয়ে যাওয়ার এই ব্যবস্থাতে কামরা গরম থাকে অথচ দূষণ হয় না। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ঠান্ডা ও গরম জলের আলাদা হাম্মাম—সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল এখানে। পরবর্তী সময়ে রোমানদের জীবনের সঙ্গেও এই সংস্কৃতি জড়িয়ে যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্যে গণ-হাম্মামের জনপ্রিয়তা একসময় কমতে শুরু করলেও পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে প্রাচ্যে তথা আরব বিশ্বে এটির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন থাকে। বিশেষ করে ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অজু-গোসলের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে হাম্মামের ব্যবহার বাড়ে। উমাইয়া খেলাফতের সময়েই প্রাসাদের সঙ্গে তৈরি হতো হাম্মাম। দেয়ালে ম্যুরাল, প্রশস্ত অভ্যর্থনাকক্ষসহ, সুসজ্জিত এইসব হাম্মাম শুধু গোসলের জন্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে ছিল মানুষের বিনোদন এবং আধুনিক ক্লাবের মতো জনসংযোগের সম্মিলনস্থলও। কখনো উচ্চপদস্থ অমাত্য কিংবা অতিথিদেরও আপ্যায়ন করা হতো এখানে। তুরস্কের এশিয়া অংশের হাম্মামগুলো পুরুষপ্রধান হলেও কালক্রমে নারীদের জন্যও খুলে দেওয়া হতো একটা নির্দিষ্ট সময়ে, যখন কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকত না। ঘরে আবদ্ধ থাকা এই নারীরা খুব দ্রুত এটিকে তাদের সামাজিকতা ও নিজেদের রুদ্ধ ভাবপ্রকাশের একটা সম্মিলনস্থলে পরিণত করে। সংরক্ষিত এই জায়গাটা কেবল নারীদের নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্যই নয়, ছেলেমেয়ের বিয়েশাদি ইত্যাদির খোঁজখবর ও ঘটকালির জন্যও ছিল এক বিশেষ সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র। অটোমান সাম্রাজ্যে হাম্মামে যাওয়া নারীদের এই অধিকারবোধ এমন উচ্চতায় পৌঁছায় যে, কোনো স্বামী তাঁর স্ত্রীকে হাম্মামে যেতে বাধা দিলে সেই নারী তালাক চাওয়ার বৈধ অধিকার লাভ করত।

ইস্তাম্বুলের জালোলু হাম্মামটি এমনই বিখ্যাত ছিল যে বিশ্বের বহু মহারথী এখানে পদধূলি দিয়েছিলেন। যেমন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইস্তাম্বুলে কাজ করার সময় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এখানে আসতেন, জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার ভিলহেমও তাঁর তুরস্ক সফরের সময় এটিকে তাঁর সফরসূচিতে রেখেছিলেন। এসব হাম্মাম এখনো বুখারাতে অস্তিত্বশীল, তবে তার কোনো একটিতেও যাওয়ার সুযোগ মেলে নি আমাদের।

বুখারায় আসা ইস্তক লক্ষ করছি, এখানকার কিছু নাম বেশ বিভ্রান্তিকর। আগেই বলেছি, দিভান বেগি মাদ্রাসা দেখে ভেবেছিলাম এটির সঙ্গে ঢাকার বিতর্কিত পীর দেওয়ানবাগীর কিছু একটা সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে। এটির কাছেই রয়েছে কুকেলদাশ মাদ্রাসা। এটির নাম নিয়েও ধন্দে পড়ে যাই। গোকুলদাশ নাম শুনেছি বটে, কিন্তু কুকেলদাশ শুনি নি কখনো। পরে জানা যায়, ‘কুকেলদাশ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘পালিত ভাই’। চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরি খানদের সঙ্গে বুখারার গভর্নর কুলবাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে অমাত্যবর্গের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল বেশ উঁচু। সে কারণেই যে মাদ্রাসাটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন, সেটির নাম হয় কুকেলদাশ মাদ্রাসা। যেমন বুখারায় আমাদের অভিভাবক আলিশের, ওর নামটি কি খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের খলিফা হজরত আলীর (রা.) নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে কি না, জানা হয় নি।

দুপুরের পর আলিশের আমাদের যেখানে নিয়ে যায়, সেটির নাম শুনেও বুঝে উঠতে পারি না, নামটি আসলে কী, ‘কালান’ নাকি ‘কল্যান’ মসজিদ? ইংরেজিতে যেভাবে বানান লেখা আছে, তার সঠিক উচ্চারণ ‘কল্যান’। মসজিদটির পুরো নাম ‘পা-ই-কালান’ কিংবা ‘পো-ই-কালান’, যার অর্থ ‘মহানের পা’। মুসলিম শাসনের আগে এখানে যথারীতি ছিল অগ্নিমন্দির। কারাখানিদ শাসক আরসালান খান এটিকে প্রকৃত মসজিদ হিসেবে নির্মাণ করেন। চেঙ্গিস খান যখন বুখারার ওপর চড়াও হন, তখন মসজিদটির বিশালতা দেখে তিনি ভেবেছিলেন এটিও বুঝি খানদের কোনো প্রাসাদের মসজিদ, তাই স্থাপনাটি তাঁর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। বুখারার অন্য সব স্থাপত্যের মতো এটিরও সারা গায়ে নীলবর্ণের টাইলসের নকশায় শোভিত উঁচু মূল ফটক পেরিয়ে গেলে প্রশস্ত চাতাল, তার চারপাশ ঘিরে অসংখ্য ছোট খিলানের কারুকাজ, সেসবের চাঁদওয়ারিতে নীল মোজাইকের নকশা। চেঙ্গিস খানের হাত থেকে বাঁচার পর একবার আগুনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মসজিদটি। পরবর্তী সময়ে, ১৫১৪ সালে, এটাকে বড় করে এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে জুমার নামাজের সময় বুখারার সব পুরুষ নামাজির জায়গা হয় এখানে। সে সময় নগরীর নামাজির সংখ্যা ছিল হাজার দশেক। সোভিয়েত দখলদারত্বের সময় মসজিদটিতে ধর্মীয় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলেও একেবারে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে না রেখে এটিকে ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ১৯৯১ সালে সোভিয়েতরা পাততাড়ি গোটালে এটির ধর্মীয় সত্তা পুনরুজ্জীবিত হয়।

কালান মসজিদের একটা অংশ হচ্ছে কালান মিনার। প্রায় দেড় শ ফুট লম্বা কাঁচা ইটের তৈরি বুখারার সর্বোচ্চ এই মিনারটিকে নগরীর বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখা যেত। এটা ছিল প্রধানত আজানের মিম্বর। ভেতরের প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে মিনারের মাথায় দাঁড়িয়ে আজান দিতে উঠত মুয়াজ্জিন। চূড়ায় যে গোল ছাদঢাকা গবাক্ষ রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দূরাগত শত্রুদের ওপর নজর রাখার কাজও করা হতো এখান থেকে, সে হিসেবে এটিকে যদি নগরীর উচ্চতম মিনার হিসেবে পর্যবেক্ষণ চৌকি বলা হয়, ভুল হবে না। আবার মরূদ্যানের নিশানা নির্দেশ করার জন্য বাতিঘরের মতো দূর থেকে কাফেলাকে পথ দেখানোর কাজও করত এটি। একসময় মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত আসামিদের এই মিনারের ওপর থেকে ছুড়ে নিচে ফেলে দিয়ে দণ্ড কার্যকর করা হতো বলে মিনারটির আরেক নাম ‘মৃত্যুর মিনার’। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে মিনারটির সিল্যুয়েট বুখারার আকাশের একাংশে খাড়া ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখান থেকে মির-ই-আরব মাদ্রাসাটি কয়েক মিনিটের পথ। বুখারার ইসলামি স্থাপত্যের ভবনরাজির সব কটিকে প্রথম দৃষ্টিতে প্রায় একই রকম দেখায়। বিশেষ করে ময়ূরকণ্ঠী নীল টাইলসের কারুকাজ এবং উঁচু খিলানযুক্ত মূল ফটকগুলো যেন একই স্থপতির কাজ। তবু কালান মসজিদ থেকে মির-ই-আরব মাদ্রাসার সামনে গিয়ে এটির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। মূল ফটকের শরীরজুড়ে সূক্ষ্ম নকশা ও মোটিফ, সেই কারুকাজের ভেতর কোনটি আরবি ক্যালিগ্রাফি আর কোনটি জ্যামিতিক নকশা, ভালো করে না তাকালে বোঝা মুশকিল। মূল ফটকের দুধারে দোতলা টানা বারান্দাওয়ালা হলরুমের সামনের অংশে পরিচিত ইসলামি স্থাপত্যের খিলান, সেগুলোর চাঁদওয়ারিতেও সূক্ষ্ম নকশার কাজ। এখানকার অন্যান্য স্থাপত্যের সঙ্গে এটির একমাত্র পার্থক্য যে মূল ফটকের ওপরে দুপাশে দুটো ফিরোজা রঙের গম্বুজ, যা এই স্থাপনাকে দিয়েছে এক গম্ভীর সৌন্দর্য। মাদ্রাসাটির সৌন্দর্য যতই মনকাড়া হোক না কেন, এটির নির্মাণের সঙ্গে জড়িত আছে হাজার হাজার ক্রীতদাসের রক্ত ও ঘাম। শেবানি শাসক উবাইদুল্লাহ খানের ধর্মীয় গুরু মির-ই-আরব তথা শেখ আবদুল্লাহ ইয়েমেনির নামেই মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয়েছিল। উবাইদুল্লাহ খান ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মোট তিনবার হেরাত দখল করেছিলেন। প্রতি অভিযানেই তিনি বহু যুদ্ধবন্দীকে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে আসেন। এই ক্রীতদাসদের মধ্যে তিন হাজার বন্দীকে বিক্রি করে দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল মাদ্রাসাটি তৈরির খরচ। তথ্যটি জানার পর অনন্য স্থাপনাটির যাবতীয় সৌন্দর্য যেন ম্লান হয়ে আসে।

আমরা যে হোটেলে ছিলাম, হোটেল ওমর খৈয়াম, তার সামনে দাঁড়িয়ে দুপাশে তাকালেই দেখা যায় দুটি গম্বুজঢাকা স্থাপনা। মির-ই-আরব মাদ্রাসা থেকে ফেরার পথে পড়ে ‘তাকি-জারগারান’ গম্বুজ। এসব গম্বুজ মূলত একটা বড় গম্বুজ ঘিরে ছোট ছোট অনেকগুলোর সমষ্টি। এগুলোর ভেতর বসত ব্যবসায়ীরা। একেকটি গম্বুজের নিচে একেক ধরনের পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা। আমাদের দেশের আবহাওয়ার কারণে বদ্ধ জায়গায় পসরা সাজিয়ে বসার প্রয়োজন পড়ে না। তবে হাল আমলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শপিং মল কিংবা সুপারস্টোরগুলোর কথা আলাদা। উনিশ শতকে ইউরোপে এ ধরনের বদ্ধ বাজার চালু হয়। সেই ঘরানাতেই চালু হয়েছে আমাদের দেশের সুপারস্টোরগুলো। বুখারাতে সেই জমানাতেও চালু হয় এসব বদ্ধ বাজার, যার স্থানীয় নাম তাকি। বুখারার এই তাকিগুলো ছিল ব্যবসায়ীদের মিলনমেলা, বাণিজ্যের সঙ্গে আরাম-আয়েশ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকত। ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সামনে বিভিন্ন সামগ্রী ও পণ্য তৈরি করে দেওয়ার জন্য এখানে বসত কারিগরেরা। জমজমাট এসব বাণিজ্যকেন্দ্র ঘিরে থাকত ঘোড়া আর উটের গাড়ি। বুখারার লাব-ই-হাউস থেকে মির-ই-আরব মাদ্রাসা পর্যন্ত যেতে পথে পড়ে এ রকম কয়েকটা বাণিজ্য গম্বুজ।

‘তাকি-জারগারান’ ছিল বুখারার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য গম্বুজ। ‘জারগার’ শব্দের অর্থ স্বর্ণকার। বোঝা যায়, এই বাজারে বসত স্বর্ণকার ও স্বর্ণশিল্পীরা। তবে এখন এখানে অলংকারপাতির সঙ্গে বিক্রি হয় নানান গৃহস্থালি সামগ্রী। অলংকার বাজারের ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে একটা জুয়েলারি দোকান কোন ফাঁকে আমাদের হোটেলের পাশে এসে ঘাঁটি গেড়েছে লক্ষ করি নি। তবে আমাদের সঙ্গের মহিলাদের চোখ এড়ায় নি দোকানটা, ফলে যা হবার তা-ই ঘটে।

সেদিন সকালে লাব-ই-হাউস থেকে ফেরার পথে তাকি সারাফন বাণিজ্য গম্বুজের ভেতর দিয়ে আসার সুযোগ হয়েছিল। একসময় এটা ছিল মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে বড় মুদ্রা বিনিময় বাজার। চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সওদাগরেরা এখানকার মুদ্রা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ভাঙিয়ে নিত। এই মুদ্রা ব্যবসায়ীদের বলা হতো ‘সারাফ’, এই নাম থেকেই ‘সারাফন’ নামটি এসেছে। এখন এখানে আর কোনো মুদ্রা বিনিময় হয় না, সেসব জায়গায় গালিচা, রুমাল, শাল—এসবের পসরা নিয়ে বসে ব্যবসায়ীরা।

সন্ধ্যার আগেই আমরা আরেকটা বাণিজ্য গম্বুজের ভেতর দিয়ে চক্কর মেরে আসার সুযোগ পাই। এটার নাম ‘তাকি তেলপাক ফুরুশন’, এখানে কাপড়চোপড়, ছুরি-চাকু, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সমাহার। একসময় এখানে বইও বিক্রি হতো বলে এটাকে ‘কিতাব ফুরুশন’ও বলা হতো। এখন যে রকম বইয়ের দোকানগুলো ক্রমে গুটিয়ে যাচ্ছে, তার জায়গায় চালু হচ্ছে নানান মনোলোভা পণ্যের দোকান, সে রকমভাবেই এখানকার বইয়ের দোকানগুলো ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছিল, আর সেখানে চালু হয় কাপড়চোপড় আর নানান হস্তশিল্পের দোকান। ঢাকার আজিজ সুপার মার্কেটের এই দশা হতে পারে একসময়।

এক দোকানে সাজানো নানান বাদ্যযন্ত্রের ভেতর একটা খঞ্জনি বেশ পছন্দ হয়ে যায়, ওটার চামড়ার ওপর বুখারার ট্র্যাডিশনাল পেইন্টিং। দোকানের মালকিন এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। বুড়ি এই বয়সেই যা দুর্ধর্ষ সুন্দরী, বয়সকালে কেমন ছিলেন আন্দাজ করে কূল করতে পারি না। তাঁর মাথায় দুই পরত হিজাব, জোড়া কালো ভুরু, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, বাদামি চোখের তারা, সব মিলিয়ে এই উজবেক দিদিমা যৌবনে মিস ওয়ার্ল্ড খেতাব ছিনিয়ে আনতে পারতেন অবলীলায়।

এযাবৎ দেখা বুখারার পরিচিত স্থাপত্যের চেয়ে আলাদা একটা স্বাদ পাওয়া যায় নগরীর আর্ক দুর্গে গেলে। দুর্গে ঢোকার আগেই এটির ভেতর দিকে হেলানো প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু দেয়াল, তার শরীর থেকে বের হয়ে আসা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো পেট ফোলা কয়েকটা স্ফীতি দেখে সমীহ জাগে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এই দুর্গ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। একজন ইতিহাসবিদের মতে, দুর্গটি তৈরির পরপরই ভেঙে পড়েছিল, তখন এক জ্যোতিষী পরামর্শ দেন যাতে দুর্গটিকে সপ্তর্ষিম-লের সাতটি তারার অবস্থানের মতো নকশায় সাতটি স্তম্ভের ওপর তৈরি করা হয়। জ্যোতিষীর পরামর্শে কিংবা ঝড়ে বক মরার কারণেই হোক, দুর্গটি দাঁড়িয়ে যায়। অন্য এক কিংবদন্তি অনুযায়ী শাহনামায় বর্ণিত রাজা আফ্রাসিয়াব তাঁর কন্যা ফারানজিসকে রাজকুমার সিয়াভাশের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগে একটা আস্ত গরুর চামড়া ফেলে দিয়ে বলেন এই চামড়ার মধ্যে এঁটে যায় এমন একটা প্রাসাদ তৈরি করতে। বুদ্ধিমান রাজকুমার চামড়াটিকে লম্বা ফালি করে কেটে জোড়া দিয়ে দীর্ঘ এক ফিতার মতো তৈরি করে সেটা দিয়ে প্রাসাদের বহির্দেয়ালের সীমানা নির্ধারণ করেন। এভাবেই তৈরি হয় আর্ক দুর্গ। কথিত আছে, সেই দুর্গের পূর্ব পাশের প্রবেশমুখের দেয়ালের নিচে রাজকুমারকে সমাহিত করা হয়েছিল। তখন থেকে জরথুস্ত্রীয়রা প্রতিবছর নওরোজের সময় জায়গাটিতে লণ্ঠন জ্বালায় আর মোরগ জবাই করে।

তারপর থেকে এই দুর্গ শত শত বছর ধরে বুখারার শাসকদের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। আরবরা বুখারা দখল করলে দুর্গের ভেতরের জরথুস্ত্রীয় অগ্নিমন্দিরের ওপর তৈরি করা হয়েছিল মসজিদ। দুর্গটির পরিপূর্ণ ব্যবহার শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে শেবানি আমল থেকে। এ সময় থেকে দুর্গটি আমির, তাঁর পরিবার ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ সকল শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ও অমাত্যবর্গের আবাসনে পরিণত হয়। প্রায় তিন হাজার বাসিন্দার এই বিশাল আবাসন কমপ্লেক্সে প্রাসাদসংলগ্ন হারেম, অভ্যর্থনা হল, পুলিশ বিভাগ, আস্তাবল, অফিস, ট্রেজারি, মসজিদ, টাঁকশাল, গারদ সবই ছিল।

দুর্গে ঢোকার মূল প্রবেশপথের দুপাশে দুটো মিনার, তার নিচ দিয়ে উঠে গেছে ঢালু পথ, এটা কেবল আমির ও তাঁর পরিবারের জন্য। দুপাশের পথ ছিল সাধারণ মানুষের আসা-যাওয়ার জন্য। একবার এক বিদেশি নাকি মাঝের পথ দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন, ফলে এই গোস্তাকির শাস্তি হিসেবে তাঁর গর্দান যায়। এখানে বসবাসকারী আমিরেরা ছিলেন বিচিত্র স্বভাবের, ফলে তাঁদের মর্জিও ছিল আলাদা। কোনো বিদেশি দূত এলে প্রথমেই আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন না, যেমন এখনকার কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র পেশ করতে হয়। বুখারায় পৌঁছার পর বিদেশি দূতেরা কয়েক দিন ধরে দরবারের আদবকায়দা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে সেসব মকশো করতেন, তারপর যেতেন আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

বড় তোরণটি দিয়ে ভেতরে ঢুকলে স্বল্পালোকিত ছাদঢাকা করিডরের পাশে কয়েকটা বন্ধ দরজা। এসবের ভেতরে যা কিছুই থাকুক না কেন, দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়। অগত্যা আমাদের প্রথম গন্তব্য হয় জুমা মসজিদ। আমির সোবহান কুলি খানের রাজত্বের সময় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি মসজিদটির মূল বৈশিষ্ট্য এটির কাঠের স্তম্ভ ও শিল্পকর্ম। ছাদের জ্যামিতিক ও ফুলের নকশার কারুকাজ, বিভিন্ন রঙের সমাহার এটিকে করে তুলেছে বুখারার যাবতীয় ইসলামি স্থাপত্য থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। পাঁচটি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা খতিবের মিম্বারটিও নিরেট কাঠের ওপর নকশাকাটা। মসজিদের বারান্দায় বসে এক যুবক কারিগর হাতুড়ি আর ধারালো গজাল দিয়ে পিতলের থালায় নকশা ফোটাচ্ছে নিবিড় মনোযোগে। তার পেছনে একটা ডিসপ্লে বোর্ডে ঝোলানো রয়েছে সেইসব চিত্রিত নকশাদার থালা ও বাটি। সামনে দাঁড়িয়ে দুই প্রৌঢ় কী সব সলাপরামর্শ করে মোবাইল ফোন কানে লাগায়। উভয়ের মাথায় নকশা করা কালো টুপি। সকালের প্রখর রোদে ওদের মুখের ধবধবে ফরসা উজবেক ত্বক লালচে।

মসজিদ থেকে বের হলে হাতের বাঁয়ে আমিরের খুশবেগি, অর্থাৎ উজিরে আজমের বাসভবন। এই স্বল্প পরিসর জায়গায় আমিরের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িটিকে মোটেই মনে ধরে না। এমন ছোট ঘরগুলোতে উজিরের গোটা পরিবার কীভাবে থাকত কে জানে? জাদুঘরে রূপান্তরিত এই অংশটা গোটা কমপ্লেক্সের একটা ছোট অংশ নিশ্চয়ই। এখন এখানে কাচের ঘেরার মধ্যে আমিরদের ব্যবহৃত অস্ত্রপাতি, তৈজস, পোশাক-আশাক, এসব সাজিয়ে রাখা। এমনকি একটা বড়সড় রাশিয়ান সামোভারও পাওয়া গেল।

সেখান থেকে বের হয়ে ঢোকা যায় আয়তাকার দরবার-হলে, একসময় এটা ছিল অভ্যর্থনা ও অভিষেক-হল। আদিতে হল বা দরবারকক্ষ থাকলেও এখন সেটি ছাদখোলা একটা চাতালের মতো। তার তিন পাশে লম্বা রোয়াক, সেই রোয়াকের স্তম্ভের ওপর একচালা ছাদ। জায়গাটা একসময় ছাদঢাকা যথাযথ হলরুমই ছিল, কিন্তু সোভিয়েত দখলদারত্বের শুরুতেই ব্যাপক বোমাবর্ষণে এর ছাদ-টাদ উড়ে যায়, ধ্বংস হয় আরও বহু স্থাপনা ও সম্পদ। বোঝা যায়, মেরামত করে বর্তমান এই চেহারা তৈরি করা হয়েছে। বাঁ পাশের রোদপড়া রোয়াকটির ওপর সূচিশিল্পের নকশা করা চাদর, সুজনি এসব মেলে রাখা, তার পাশে একটা অতি সাদামাটা স্যুভেনিরের ডিসপ্লে। আমাদের ভ্রমণসঙ্গী সুব্রত শংকর দীর্ঘ সময় ধরে একটা চাদর কেনার জন্য দরাদরি করে। অনেক ঝোলাঝুলির পর ও যে বিশ্বব্যাংকের বড়কর্তা, সে কথা না জানায় ওরা কিছু ছাড় দিতে রাজিও হয়। আমি এই ফাঁকে ঘুরেফিরে দেখে জায়গাটা সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভের চেষ্টা করি। লক্ষ করি, ঢোকার ও বের হওয়ার একমাত্র দরজার বিপরীত পাশের রোয়াকের ওপর আমিরের সিংহাসন। এখন ট্যুরিস্টরা নির্দিষ্ট দর্শনির বিনিময়ে রাজকীয় পোশাক গায়ে চড়িয়ে এই সিংহাসনে বসে ছবি তুলতে পারে। চাতালের মূল দরজা দিয়ে ঢুকলেই একমাথা উঁচু একটা দেয়াল, ওটার দুপাশ দিয়ে আসা-যাওয়ার পথ। এই দেয়াল থাকায় মূল প্রবেশপথটা আমিরের সিংহাসন থেকে দেখা যায় না। কোনো দর্শনার্থী আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বের হয়ে যাওয়ার সময় এই দেয়াল পর্যন্ত পিছু হেঁটে বের হওয়াই ছিল রীতি। তারপর দেয়ালের পেছনে গিয়ে আমিরের চোখের আড়াল হলেই কেবল ঘুরে বের হওয়া যেত। দেয়ালটার এ রকম বেঢপ উপস্থিতির কারণ এবার স্পষ্ট হয়। চাতালের ডান পাশে কয়েক ধাপ নিচুতে একটা কাঠের বদ্ধ দরজা। দরজার এক পাশে একটা পাথরের সিংহ মুখ ব্যাদ্যান করে দাঁড়ানো। এটা নাকি ভূগর্ভস্থ খাজাঞ্চিখানার দরজা। এখানে রাজকীয় সোনাদানা, ধাতব মুদ্রা, রাজকীয় মোহর, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি গচ্ছিত থাকত। তবে নড়বড়ে কাঠের দরজাটাকে দেখে বিশেষ সুবিধের মনে হলো না, দরজার আরেক পাশে আরেকটা সিংহও থাকার কথা ছিল, সেটি নেই। বুঝতে পারি সোভিয়েত বোমায় ওটার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। এই খাজাঞ্চিখানার পেছনেই ছিল হারেম। ওখানে যাওয়ার উপায় না থাকলেও ভাবি, হারেমের উপযুক্ত স্থানই বটে!

এই চাতাল থেকে বের হলেই গলির উল্টো পাশে আস্তাবলের চাতাল। ১৫ থেকে ২০টা ঘোড়া থাকত এখানে। এগুলোর মধ্যে আমিরের রাজকীয় শকটের চারটি ঘোড়া, আটটি দৌড়ের, আর আটটি থাকত মালামাল পরিবহনের জন্য। চাতালের দেয়ালের পাশে দুটো বড় চাকাওয়ালা ঘোড়াবিহীন গাড়ি সেই বহরের সাক্ষী হিসেবে মাথা গুঁজে দাঁড় করানো। আমিরের সব ধরনের চলাফেরায় ঘোড়ার এই বহরটি সার্বক্ষণিকভাবে সঙ্গে থাকত, আর থাকত আমিরের ব্যক্তিগত ভৃত্যের দল। ঢালু এই পাথুরে চাতালের এক পাশে একটা দোতলা বাড়ি। ওটার নিচতলায় স্যুভেনিরে ঠাসা একটা দোকান। এটা একসময় ছিল অফিসঘর ও প্রাসাদের বিভিন্ন রাজকীয় তৈজস ও সাজসজ্জার উপকরণের গুদাম। একদল ঢোলবাদকও থাকত এখানে, কোনো প্রয়োজনে জনগণকে প্রাসাদের সামনে জড়ো হওয়ার সংকেত দিয়ে এরাই ঢোল-সহরত করত।

আমরা যে গেট দিয়ে ঢুকেছিলাম সেটি দিয়েই বের হয়ে আসি। ১৭৪২ সালে নাদির শাহের আদেশে তৈরি এই ফটকের দুধারে যে দুটো বুরুজ রয়েছে, সেগুলোকে যুক্ত করা একটা বারান্দা। এই ফটকে ঝোলানো ছিল একটা ঘড়ি, এটি তৈরি করে দিয়েছিলেন ১৮৫১ সালে ইতালি থেকে দাস ব্যবসায়ীদের ধরে আনা ঘড়ির কারিগর গিওভান্নি অরলান্দি। তিনি একটা ঘড়ি ও একটা টেলিস্কোপ তৈরি করে দেওয়ার কড়ারে জীবন রক্ষা করেছিলেন। এসব যন্ত্রপাতির প্রতি প্রজা নিপীড়ক আমির নসরুল্লাহর ছিল বিশেষ ঝোঁক। কিন্তু অরলান্দির শেষরক্ষা হয় নি। একদিন মিনারের মাথা থেকে টেলিস্কোপটা আমিরের হাত ফসকে নিচে পড়ে যায়। তখন অরলান্দিকে খুঁজে আনতে গিয়ে দেখা গেল, তিনি তাঁর এক আর্মেনীয় সাঙাতের সঙ্গে মদ গিলে মাতাল হয়ে পড়ে আছেন। পরদিন তাঁর শিরñেদ করা হয়। আমির নসরুল্লাহর এমনই নিষ্ঠুরতার আরেক উদাহরণ চিলদুতারন (৪০ কুমারী) মসজিদ, তাঁর নির্দেশে চল্লিশজন তরুণীকে অত্যাচার করে মেরে অন্ধকুপে ফেলে দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে মসজিদটির সম্পৃক্ততার কারণে এমন নামকরণ। তবে এই নৃশংস ঘটনার কোনো কারণ কোথাও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় নি।

আমিরদের বাসভবন ও দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত এই দুর্গে যে রকম রয়েছে রক্তপাত ও নৃশংসতার ইতিহাস, তেমনই রয়েছে কবি, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের উল্লেখযোগ্য সংযোগ। আমিরদের রাজবৈদ্য, জ্যোতির্বিদ, চিন্তাবিদ ও লেখক ইবনে সিনা, ফারসি কবিতার জনক রুদাকি, কবি ফেরদৌসি, ফারসি কবি ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম, দার্শনিক আল ফারাবির মতো বুদ্ধিজীবীরা এই দুর্গের কুতুবখানাটি ব্যবহার করেছেন জ্ঞান অর্জনের জন্য।

বহু জাতির আগমনে ও আক্রমণে বুখারা নগরী বহুবার ক্ষতবিক্ষত হলেও বিভিন্ন দখলদারকে মেনেও নিয়েছিল। তবে চেঙ্গিস খানের আক্রমণ ঠেকাতে চেয়েছিল দুর্গবাসীরা, দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস সেই প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে অবাধ লুটপাট চালিয়েই ক্ষান্ত হন নি, হত্যা করেছিলেন দুর্গের বাসিন্দাদের। কেতাবে লেখে, পরবর্তী সময়ে মসজিদে সমবেত মানুষের উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি বলেন, ‘তোমরা যদি পাপী না হতে, তাহলে খোদা কি আমার মতো এক অমঙ্গলকে এখানে পাঠাতেন?’

দুর্গটির পরবর্তী ইতিহাস কম বেশি সবারই জানা। ১৯২০ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর বুখারা অধিকার করার পর বিমান হামলা চালিয়ে এটির এক বিশাল অংশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছিল। তবে কারও মতে, এটা ধ্বংসের দায় রাশিয়ানদের ওপর চাপানো হলেও এখানকার সর্বশেষ আমির আলিম খান যাবতীয় ধনদৌলত নিয়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুর্গটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে এখানকার হারেমের মতো বিভিন্ন গোপন ও স্পর্শকাতর জায়গা বলশেভিকদের দ্বারা কলুষিত না হয়। হারেম স্থাপন ও ব্যবহারকারীরা, নাকি বলশেভিকেরা কলুষিত, সেটা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়।

চলবে...

Leave a Reply

Your identity will not be published.