গালে টোল ফেলে মুমু বলল, ‘একটা সুখবর আছে।’ তারপর বাম কাঁধ থেকে নিচে নেমে আসা ওড়নার একটা কোনা আঙ্গুলে পেঁচাতে লাগল সে। আমি একটু এগিয়ে যাই ওর দিকে। সদ্য প্লাক করা ওর বাম ভ্রুতে বাম হাতটা রাখি। বুলাতে থাকি জায়গাটা। নারীর চির সনাতনী ভঙ্গিতে আমার দিকে পূর্ণ চোখে তাকাল ও। আমি ওর চোখ দেখলাম, চোখের মাঝে আমাকে দেখলাম। স্থির, অথচ ভেজা প্রলেপের ছায়ায় ভিজতে শুরু করলাম আমি। ভিজে গেল আমার মন, আমার স্বত্তা, আমার অস্তিত্বও।

তারপর এটা বুঝে যাই অভিজাত ব্যক্তিত্বের এই মেয়েটাকে ভালোবাসতে বাসতে একদিন মরে যাব আমি।

মুমু আলতো করে ওর মাথাটা ঠেসে দেয় আমার বুকে। চুলের মিষ্টি গন্ধে বিভোর হয়ে আমি বুজে ফেলি আমার চোখ দুটো। তারপর ফিসফিস করে বলি, ‘সুখবরটা কি খুবই সু-খবর?’

‘খুব, খু-উ-ব।’ মাদকমোহিত গলা মুমুর।

মাথাটা বুকের সঙ্গে আরও একটু ঠেসে ধরি আমি, ‘একদিন সব প্রণয় মিশে যাবে মহাকালে, তুমি আমি ছাড়া।’

মুমু আর কিছু বলে না। কেবল বুকের মাঝে মুখ ঘষতে ঘষতে শব্দ করতে থাকে- উ উ...।

ঘটনার শুরু...

মুমু আমার দিকে প্রথম তাকিয়েছিল, না আমি ওর দিকে, মনে নেই তা। মনে নেই ও কী পরেছিল—শাড়ি, না অন্য কিছু। মনে ছিল না চুলের অবস্থানও—এলো উড়ছিল, না বাঁধা ছিল গার্ডারে। কেবল মনে আছে—একটা টিপ ছিল ওর কপালে, নীলচে। মনে আছে এটাও—কথা হয় নি একবারও। অথচ কথা বলছিল সবাই।

ঠোঁট কাটা নেই নূপুরের, কিন্তু অনেকে বলে ঠোঁটকাটা। যা মনে আসে বলে ফেলে দ্বিধাহীন, পেটে রাখে না কিছুই। মনেও না। কেউ কেউ তাই ওকে পছন্দ করে, করে না কেউ কেউ। আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে পাশে এসে ও বলেছিল, ‘কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।’

নূপুর আমাকে অবাক করতে চেয়েছিল, আমি ওকে অবাক করে দিয়ে বললাম, ‘সম্ভবত।’

‘সত্যি!’ কিছুটা লাফিয়ে উঠে ও।

‘তা তো জানি না।’

‘বল তো কী ঘটতে যাচ্ছে?’ আমার হাত খামচে ধরার চেষ্টা করে ও।

কৌশলে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলি, ‘তুই যেটা ভেবেছিস?’

‘আমি কী ভেবেছি?’

‘আমি তো অন্তর্যামী নই, নূপুর।’

বিভ্রান্ত চোখে নূপুর আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে আরও বিভ্রান্ত করার জন্য বলি, ‘তোর চোখের মাঝে একটা তিল আছে। ওটা একবার জ্বলে, একবার নেভে।’

‘কী!’

‘তিলটা অন্যরকম।’

‘ওটা তিল—নক্ষত্র না।’

‘আমি জানি।’

‘তাহলে জ্বলবে-নিভবে কীভাবে?’

‘প্রশ্নটা আমারও।’

ঝট করে হাতের ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা আয়না বের করে নূপুর। মেলে ধরে চোখের সামনে। ইতিউতি দেখে বিরক্তি নিয়ে বলে, ‘কোথায় ওটা জ্বলছে-নিভছে! কালো রঙের ওটা কালো হয়েই তো আছে।’

‘সবাই তো আইনস্টাইন হতে পারে না, হকিংও না।’

‘মানে?’

‘সবাই দেখে নক্ষত্র, তারা দেখতেন আলো।’ কিছুটা কাছ ঘেঁষে দাঁড়াই আমি ওর, ‘তোর একটা সমস্যা হবে রে নূপুর।’

‘কী সমস্যা?’

‘সাজিদ কিরামীকে চিনিস?’

‘কোন সাজিদ কিরামী?’

‘ইরানের কবি।’

‘তো।’

‘অদ্ভুত সব ভালোবাসার কবিতা লিখতেন তিনি।’ নূপুরের চোখের দিকে তাকাই আমি, ‘একজন ভালোবাসার মানুষ ছিল তার। প্রতিদিন তাকে পাশে বসিয়ে কবিতা লিখতেন একের পর এক। হঠাৎ একদিন খেয়াল করেন—তার ওই ভালোবাসার মানুষটার বাম চোখে একটা তিল। লেখা থামিয়ে তিনি বলেছিলেন—আফসোস, ছোট্ট ওই কৃষ্ণগহ্বরে কখনো ঠোঁট ছোঁয়ানো হবে না আমার, রাখা যাবে না তুমুল স্পর্শও।’ আমি একটু থেমে বলি, ‘তারপর কী হয়েছিল জানিস?’

মজে যাওয়া গল্প-বিভোরে নূপুর বলল, ‘কী?’

‘ভালোবাসার ওই মানুষটি শুয়ে পড়ে ওখানেই, আকাশে তাকিয়ে। তারপর সাজিদ কিরামীর একটা হাত চেপে ধরে বলেন, একবার চেষ্টা করবে? ঠোঁট দুটো কাছে আনো না একটু।’ ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ি আমি, ‘সাজিদ কিরামী স্পর্শ করতে পারেন নি ওই তিল। সারাজীবন আফসোস করে মারা গেছেন তিনি।’

‘এতে আমার সমস্যা কী হবে?’

‘তুই তো একদিন বিয়ে করবি, নাকি! তোর বিয়ের পর তোর বরও যদি তোর ওই চোখের তিলটা ছুঁতে চায় ঠোঁট দিয়ে?’

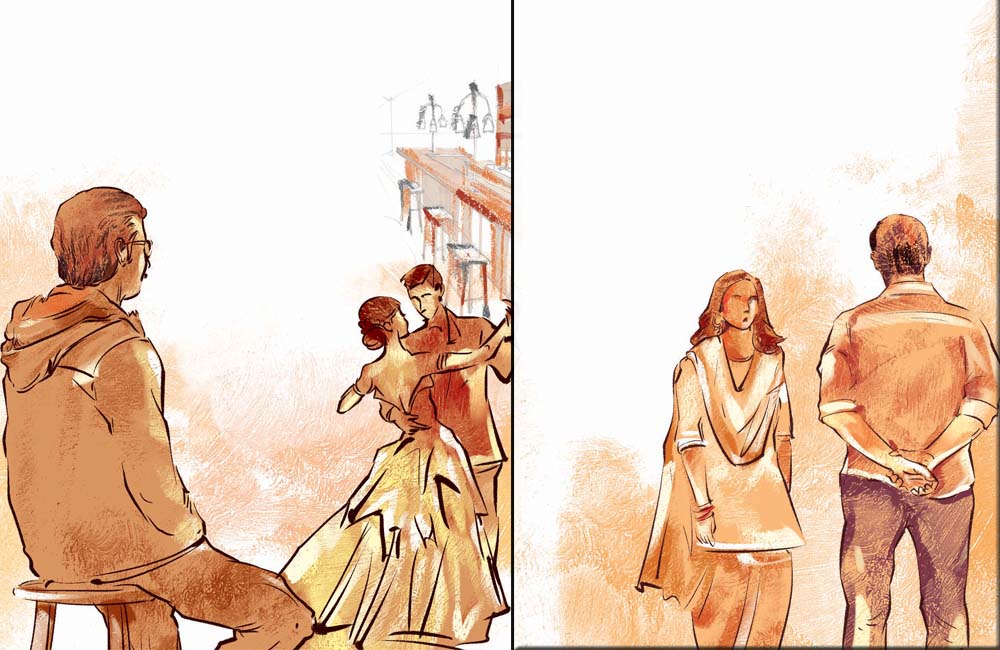

‘বলব—বাজারে গিয়ে কচি কচি গাজর কেনো, কচকচ করে কামড়ে খাও। তিল ছোঁওয়ার সাধ মিটে যাবে।’ নূপুর এবার ঝট করে ধরে ফেলে আমার হাতটা। ন-দশ ফুট দূরে থাকা মুমুর দিকে তাকাই আমি। এতক্ষণ এদিকেই তাকিয়ে ছিল ও। ঝট করে সরিয়ে নিল ওদিকে। নূপুর হাতটায় চাপ দিয়ে বলল, ‘আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা পুকুর আছে। ওখানে গেলেই আমি ওটার ঘাটে গিয়ে বসি। শান্ত জল দেখি—স্বচ্ছ, মোহনীয়, ঠিক ওই মেয়েটার মতো।’

মুমুর দিকে তাকায় নূপুর, আমিও। ও তাকিয়ে আছে আগের মতোই—অন্যদিকে, অন্য বিভোরে।

সন্ধ্যায় ফোন করল নূপুর আমাকে। রিসিভ করতেই চিৎকার করে বলল, ‘ওই গাধা, সাজিদ কিরামী নামে তো কোনো কবি নেই ইরানে!’

‘তুই জানলি কী করে?’

‘দু ঘণ্টা ধরে ইন্টারনেট ঘেঁটেও তার নাম পেলাম না। ইরানের কবিদের লিস্টেও নাম নেই তার।’

‘থাকার তো কথা না।’

‘কেন!’

‘ওই নামে তো কোনো কবি নেই।’

‘তুই যে বললি!’

‘চাপা মেরেছি।’

‘কী! ত্ইু না—।’ তোতলাতে থাকে নূপুর। আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলি, ‘আমি হচ্ছি সেই ভাগ্যবান, যার অল্প কিছু বন্ধু আছে, অকৃত্রিম বন্ধু, তোর মতো। একবার, এই আমার কী হলো জানিস?’

নূপুর অভিমানী গলায় বলল, ‘কী?’

‘খুব জ্বর হলো। শরীরের প্রচন্ড তাপে প্রলাপ বকছিলাম আমি। এই শহরে তো আপন বলতে কেউ নেই আমার। মফস্বলের গন্ধমাখা শরীর নিয়ে কোথায়ই বা যাব! অগত্যা নিজের হলটাই, ওই নিজের রুমটাই। হঠাৎ টুকরো একটা কাগজ এল। কেউ-একজন দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে। কোনোরকমে হলের গেটে নেমে এলাম আমি। তারপর তুই। তোর কী উৎকণ্ঠা! আমার কপালে হাত রেখে তোর কী দুশ্চিন্তা!’ হাসতে থাকি আমি, ‘চারদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল আমাকে। সেই চার দিন তোর কী দায়িত্ব, কী যত্ন! এই গাধি, নাক টানছিস কেন?’

‘তোকে না বলেছি—এই প্রসঙ্গটা কখনো তুলবি না।’

‘কিন্তু ওটা তো মুছে ফেলার ব্যাপার না, বন্ধু। বুকের ভেতর গাঁথা আছে ওটা, গভীর প্রকোষ্ঠে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে জানান দেয়—প্রসূন, একদিন তোমাকে কেউ যত্ন করেছিল, পরম মমতাময়ীর মতো।’

‘তোদের সলিমুল্লাহ হলটা না অনেক মজার। কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা, আর কী বিশাল! চারদিকে গাছের ছায়ায় শীতল।’

‘তোদেরটা বুঝি সুন্দর না! শামসুন্নাহার হলের গেটের সামনে দুটো বিশাল গাছ আছে, লম্বা। ওখানে গেলেই গাছ দুটো জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা—।’ আমি একটু থেমে বলি, ‘ও দুটোর একটার সঙ্গে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড টানানো আছে।’

‘কীসের সাইনবোর্ড?’

‘কাজী অফিসের ঠিকানা দেওয়া সাইনবোর্ড।’

‘তাই নাকি! খেয়াল করি নি তো।’

‘কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে—মেয়েদের হলের সামনে ঠিকানাসহ কাজী অফিসের সাইনবোর্ড কেন?’ হাসতে থাকি আমি।

নূপুর একটু থেমে দূরাগত গলায় বলল, ‘কাল সকালে একবার হলের সামনে আসতে পারবি?’

‘হলের সামনে কেন, ক্লাসেই তো দেখা হচ্ছে।’

‘ক্লাসে দেখা হবে, এটা আমি জানি।’

‘জরুরি কোনো কাজ?’

‘জরুরি কোনো কাজ ছাড়া আসা যাবে না?’

‘আমি তা বলি নি, জাস্ট জিজ্ঞাসা আর কী!’

নূপুর কিছুক্ষণ থেমে থেকে কী-একটা ভেবে বলল, ‘সম্ভবত চার-পাঁচ দিনের জন্য গ্রামের বাড়ি যাব।’

‘কালই?’

‘হ্যাঁ।’

‘দেখা হবে না তাহলে ওই কয়দিন।’

‘কিন্তু আমি ভাবছি—আর কোনোদিনই হয় কিনা।’

‘কী!’

‘মাস্টার্স সামনে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের ভালো লেখাপড়ার চেয়ে ভালো বিয়ে হওয়াটা জরুরি মনে করেন এখনো অনেকে।’ নূপুর গলাটা বিষাদ করে বলল, ‘এর আগেও ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছি। বাবা অসুস্থ। এবার আর এড়ানো যাবে না সম্ভবত।’

‘বিয়ের পর বুঝি মানুষ লেখাপড়া করতে পারে না?’

‘পারে, কিন্তু করতে দেওয়া হয় না। জানিস—।’ নূপুর কিছুটা বিদ্রুপ-মেশানো গলায় বলল, ‘আমরা এখনো যারা মেয়ে হয়ে জন্মাই, তারা মেয়ে হয়েই থাকি; পুরুষ হয়ে জন্মালে পুরুষ হয়েই। সর্বজনীন মানুষ হয়ে ওঠে না আর আমাদের।’

ডাইনিংয়ে এসেই দেখি—রাকিব বসে আছে একটা টেবিলের ওপর। দু পা মুড়ে এমনভাবে বসে আছে, যেন একটু নড়চড় করলেই ফাঁসি কার্যকর হবে ওর। দুপাশে বাসেদ আর রনজু। গার্ড দেওয়ার মতো বসে আছে ওরা।

আমাদের হলে রাতের খাবার শুরু সাড়ে আটটায়। ঘড়ির দিকে তাকালাম—আটটা বেজে বিশ মিনিট। আরও দশ মিনিট বাকি। হঠাৎ শব্দ করে বিকাশ, পরশ, সাজ্জাদ আর কাওসার ঢুকল ডাইনিংয়ে। সঙ্গে আরও কয়জন। সবাই উৎফুল্ল।

পরশের একটা হাত টেনে ধরে বললাম, ‘ব্যাপার কীরে?’

‘শালা, এতক্ষণ মোবাইলে কার সঙ্গে ভ্যাজড় ভ্যাজড় করছিলি?’

‘কেন?’

‘সেই কখন ধরে ফোন করছি, বিজি আর বিজি।’

‘নূপুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম।’

‘আর এদিকে রাকিব শালা কী করেছে শুনেছিস—একা একা বিয়ে করেছে শালা।’

‘কাকে?’

‘এতদিন যার সঙ্গে গুজুর গুজুর করত।’

‘শিউলীকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভালো তো।’

‘আমরা খারাপ বলেছি নাকি! খারাপ লেগেছে—শালা আমাদের বলল না কেন? একটুও কেন জানাল না!’

‘এখন কী করা হবে?’

‘বিয়ে যেহেতু করেই ফেলেছে, শুভ কাজ, এখন তো আর কিছু করার নেই। কিন্তু আমরা আমাদের মতো অনুষ্ঠান করব।’

‘কীভাবে?’

‘আগে গায়েহলুদ করব ওর। মানুষ বিয়ের আগে গায়েহলুদ করে, আমরা করব বিয়ের পর।’ সাজ্জাদের দিকে তাকাল পরশ, ‘সাজ্জাদ, গুঁড়ো হলুদের প্যাকেটটা দে তো। আস্ত হলুদ বাটা তো সম্ভব না। তাই বাজার থেকে কিনে এনেছি এই প্যাকেটটা। এটা পানিতে গুলে জমাট করব, তারপর একজন একজন করে মুখে মাখব ওর।’

‘গুড আইডিয়া।’

‘কামাল আর রাজন গেছে পলাশী মার্কেটে, খাসির মাংস কিনতে। রাকিব শালার গায়ে হলুদ উপলক্ষে তেহারি রান্না করা হবে এখন।’ পরশ হলুদের প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘যা গুলে নিয়ে আয়।’

রাত দেড়টার সময় গায়েহলুদ আর খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছি, তখন মুনিম এসে বলল, ‘শিউলী এসে দাঁড়িয়ে আছে হলের গেটের সামনে। পালিয়ে এসেছে বাসা থেকে। বিয়ের প্রথম রাতেই নাকি একা একা বাসায় থাকবে না ও!’

আমরা যার যার মুখের দিকে তাকালাম। রাকিবের চোখ দুটো রসগোল্লার মতো গোল গোল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

২

সাজ্জাদ আমার হাত চেপে ধরে বলল, ‘দোস্ত, জটিল কোনো সমস্যা হলেই আমরা তোর কাছে যাই। এই মাঝরাতে শিউলী এসে দাঁড়িয়ে আছে হলের গেটের সামনে। সন্ধ্যার দিকে বিয়ে করেছে মেয়েটা। প্রথম বিয়ে। এই প্রথম বিয়ের প্রথম রাতেই স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা থাকবে, এটা বোধহয় মানতে পারছে না ও।’ হাতটা আরও একটু চেপে ধরে সাজ্জাদ, ‘দ্রুত একটা-কিছু কর। শিউলীর জন্য খারাপ লাগছে।’

‘তার আগে কাউকে গেটের সামনে পাঠা। শিউলীর পাশে দাঁড়াতে বল, গল্প করতে বল। ও যেন নিজেকে একা মনে না করে। দু মিনিট চুপচাপ ভাবতে দে আমাকে।’

‘বিকাশ আর পরশ গেছে।’

‘গুড।’

চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলাম আমি কিছুক্ষণ। উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাজ্জাদ। পাশে আরও কয়েকজন।

চেয়ারে পা তুলে বসেছিলাম আমি। পা নামিয়ে চপ্পল জোড়া পরে উঠে দাঁড়ালাম। কাঁধে হাত রাখলাম সাজ্জাদের। মাথার ভেতর দ্রুত কিছু ভাবনা বয়ে যাচ্ছে। এখনো স্থির কোনো ভাবনা আসে নি। তাই যতটা সম্ভব ঠান্ডা রাখছি মাথাটা, ভাবার জন্য সময়ও নিচ্ছি একটু।

হলের গেটে দিকে পা বাড়ালাম আমরা। বাইরে এসেই দেখি—শুধু বিকাশ আর পরশ না, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে শিউলীর পাশে। আমাকে একপলক দেখে নিচু করে ফেলল মাথাটা। কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম আমি ওর। কিছুটা নরম গলায় বললাম, ‘মোবাইল কোথায় তোর?’

মুঠোতে রাখা মোবাইলটা বাড়িয়ে দিল শিউলী আমার দিকে। আমি আলতো করে ওটা ঠেলে দিলাম ওর দিকেই, ‘তোর আম্মুকে কানেক্ট কর।’

চমকে ওঠে শিউলী, ‘কেন!’

‘করতে বলছি, কর।’

‘না, আমি বাসায় ফেরত যাব না।’

‘আমি তো বাসায় যেতে বলছি না।’

‘তাহলে মার সঙ্গে কথা কীসের?’

‘তোর কোনো কথা নেই, আমার কথা আছে।’

‘কী বলবি?’

‘মোবাইল কানেক্ট কর, শুনতে পাবি।’

দ্বিধা আর কিছুটা আপত্তি নিয়ে বাটন চেপে মোবাইলটা আমার হাতে দিল শিউলী। ওপাশে রিসিভ হতেই লম্বা একটা সালাম দিলাম, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।’

শিউলীর আম্মু উত্তর দিলেন না সালামের বরং বেশ রাগী রাগী গলায় বললেন, ‘এটা তো শিউলীর ফোন।’

‘জি।’

‘কে বলছ তুমি?’

‘আমার পরিচয়টা খুব জরুরি না, খালাম্মা।’

‘ওর ফোন তোমার কাছে কেন?’

‘অন্য একজনের ফোন আরেকজনের হাতে কখন আসে?’

‘এত কথা প্যাঁচাচ্ছো কেন তুমি!’ রাগ বেড়ে যাচ্ছে খালাম্মার, ‘কখন একজনের ফোন আরেকজনের হাতে আসে?’ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন খালাম্মা। মনে হচ্ছে সিদ্ধ না-হওয়া মাংস চিবাচ্ছেন তিনি।

‘ধরুন, কেউ ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছে, মোবাইল ছিনতাই হয়ে গেছে তার। তখন মোবাইলটা ছিনতাইকারীর হাতে আসে।’

‘তুমি কি ছিনতাইকারী?’

‘আপাতত না।’

‘তাহলে?’

‘কথা এখনো শেষ হয় নি খালাম্মা।’ আমি একটু থেমে বলি, ‘ধরুন কেউ বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে। তখন তার মোবাইলটা অন্যের হাতে আসে।’

‘শিউলী বাসের নিচে চাপা পড়েছে নাকি?’

‘আপাতত না।’

‘ও কোথায় আছে এখন?’

‘কথা আরও একটু বাকি আছে খালাম্মা।’ আরও একটু থামি আমি, ‘যখন কেউ অপহরণ হয়, তখন তার মোবাইল অপহরণকারীর হাতে আসে, অপহরণকারী তখন সেটা নিয়ে এখানে-ওখানে প্রয়োজনীয় কথা বলে।’

‘তুমি কি অপহরণকারী?’

‘আপাতত না।’

খালাম্মা চিৎকার করে ওঠেন, ‘তুমি তাহলে কী?’

‘খালাম্মা আপনার কি ডায়াবেটিস আছে? তাহলে টেনশন করবেন না। টেনশন করলে ডায়াবেটিস বাড়ে।’ গলাটা গম্ভীর করে ফেলি আমি, ‘ডায়াবেটিস হলে নানান যন্ত্রণা। ভালো ভালো খাবার খেতে পারবেন না, প্রতিদিন সকালে আরামের ঘুম হারাম করে হাঁটতে হবে আপনাকে, চোখের সমস্যা হবে, হার্টের সমস্যা হবে, কিডনির সমস্যা হবে। একটা মানুষের যদি চোখ-হার্ট-কিডনির সমস্যা হয়, তার বেঁচে থাকাই কী, না-থাকাটাই-বা কী? বেঁচে থেকে মৃতের মতো বেঁচে থাকা।’

‘আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি—তুমি কে?’

‘আমি শিউলীর বন্ধু।’

‘ওর ফোন তোমার কাছে কেন?’

‘কেবল ফোন না, শিউলীও আমার কাছে।’

‘এত রাতে ও তোমার কাছে কেন!’ রাগের চরম মাত্রায় পৌঁছে যান খালাম্মা, ‘ও কী করছে?’

‘করছে না, করেছে।’

‘কী করেছে?’

‘বিয়ে করেছে।’

‘কাকে? তোমাকে?’

‘না, আমার এক বন্ধুকে। গত তিন বছর ধরে শিউলী যাকে ভালোবেসেছে, শিউলীকে যে ভালোবেসেছে।’

‘এ বিয়ে আমি মানি না।’

‘একজন মা হিসেবে সেটা খুবই যুক্তিসংগত কথা। মেয়ের বিয়ে হবে, কিন্তু গায়েহলুদের ইন্তেজাম হবে না, রাত-দিন মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে শপিং হবে না, গান হবে না, বাজনা হবে না—এটা তো হতে পারে না, খালাম্মা।’

‘দু ঘণ্টা ধরে বাসা থেকে উধাও ও। খুঁজে পাচ্ছি না ওকে। ফোন করছি ফোনও রিসিভ করছে না। লজ্জায় কোনো আত্মীয়স্বজনকেও ফোন দিতে পারছি না। ওকে পেলে দা দিয়ে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি। কমপক্ষে সাত টুকরো করব।’

‘এটা একটা খারাপ কাজ হবে। আবার একটা প্রচারও পেয়ে যাবেন আপনি। দেশের সব পত্রিকার প্রথম পাতায় আপনার ছবিসহ ছাপা হবে—মেয়েকে দা দিয়ে কুপিয়ে সাত টুকরো করলেন এক মা।’

‘তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ!’

‘না, বুঝানোর চেষ্টা করছি।’ গলার স্বরটা অন্যরকম করে ফেলি আমি, ‘খালাম্মা, আপনি একটু ভাবুন তো, মাত্র পাঁচ সেকেন্ড, শিউলীর বয়সে কী কী করতে ইচ্ছে হতো আপনার?’

‘তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছ!’

‘না। আমি আবারও বলছি—আমি আপনাকে বুঝানোর চেষ্টা করছি। একটা মেয়ে বিয়ে করেছে, বিয়ের প্রথম রাতে সে বিচ্ছিন্ন কাটাতে চায় নি, ইচ্ছে হয়েছে একসঙ্গে কাটাবে। খালাম্মা—।’ গলার স্বরটা আরও নরম করে ফেলি আমি, ‘আমরা একটা মানুষের ইচ্ছের মূল্য দিচ্ছি। ব্যস, আর কিছু না।’

‘তোমরা কোথায় আছো বলো— পুলিশ নিয়ে আসব আমি।’

‘পুলিশ কি আমাদের ধরে নিয়ে যাবে? তেইশ বছরের বিবাহিত দুটো মানুষকে জেলে পুরবে? আমাদের দেশে আইনের অনেক অবনতি হয়েছে, কিন্তু এতটা অবনতি হয় নি যে—সঠিক বয়সে নিজেদের সম্মতিতে বিয়ে করা কাউকে জেলে আটকাবে।’ হাসতে থাকি আমি, ‘আপনার সঙ্গে কাল দেখা হবে খালাম্মা।’

লাইনটা কেটে দিই আমি, সুইচও অফ করে দিই ওটার। শিউলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলি, ‘অন করবি না, যতক্ষণ না আমি বলছি।’

গাল ভিজিয়ে ফেলেছে শিউলী। আমি ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলি, ‘এ জগতে কতজন ভালোবাসতে পারে রে? ভালোবাসলেও কতজন প্রকৃত সমর্পণ করতে পারে নিজেকে? ভালোবাসতে বাসতে মরে যাওয়ার মধ্যে অপার একটা সুখ আছে। এই সুখ সবার কপালে আসে না। তোর এসেছে, রাকিবের কপালে এসেছে।’

দুহাত দিয়ে আমার হাতটা খামচে ধরে শিউলী। কাঁদা শুরু করেছে আগে থেকেই, এবার ডুকরে ওঠে। কিছুটা চোরের মতো ফাঁকে দাঁড়ানো রাকিবের দিকে হাত বাড়াই আমি। ও কাছে আসতেই শিউলীর পাশে দাঁড় করিয়ে দিই ওকে।

মোমের মতো গলে যাচ্ছে ওরা দুজন—এরকম দৃশ্য দেখতে পাওয়াও পরম ভাগ্যের ব্যাপার, পরম আনন্দেরও।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন দিলাম নূপুরকে। মাঝে মাঝেই ওকে এভাবে মাঝরাতে ফোন দিই আমি। অবাক হলো না তাই ও। দ্রুত এবং সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলতেই ও প্রচন্ড উৎফুল্ল হয়ে বলল, ‘কোনো সমস্যা নেই। আমি এখনই গাড়ি নিয়ে আসছি। তার আগে আম্মুকে ব্যাপারটা জানাই। তুই তো জানিস—আমার আম্মুর মতো এত স্মার্ট আর আধুনিক আম্মু পৃথিবীতে আর একটিও নেই।’

‘হ্যাঁ, আমি এটা জানি।’

‘ভালো কথা—।’ নূপুরের কথার স্বরে উত্তেজনা, ‘বাসায় দুটো ফুলের তোড়া আছে, দুদিন আগের। ও দুটো দিয়ে কোনোরকমে ঘরটা সাজিয়ে আসব নাকি?’

‘কোন ঘরটা সাজাবি?’

‘গেস্টরুমটা, না না আমার নিজের রুমটা সাজাব। বিয়ে অন্যজনের, বাসররাত কাটাবে অন্যেরা, কিন্তু ঘরটা সাজানো হবে আমার। ভাবতেই আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করছে রে।’

‘আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমারও—তোর মতো একটা বন্ধু আছে আমাদের।’

‘ধ্যাত, এই একই কথা বারবার বলবি না তো। দাঁড়া. মনে মনে কাজের একটা লিস্ট করে ফেলি। বিছানার চাদর চেইঞ্জ, বালিশের কভার চেইঞ্জ, পর্দা ঠিক আছে, পানির বোতল, কিছু খাবার, না, সব ঠিক আছে।’ নূপুর শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘জাস্ট, ত্রিশ মিনিট। আই হ্যাভ গট আ ব্ল্যাঙ্ক স্পেস...।’ এই নিস্তব্ধ রাতে টেইলর সুইফট-এর বিখ্যাত গানটা শব্দ করে গেয়ে ওঠে নূপুর।

রাতের গল্প মজা লাগে অনেকের, আমাদেরও। টিএসসির ভেতরের বারান্দায় বসে আছি আমরা। সামনে লাল একটা চাদর বিছানো, ওর ওপর রাকিব আর শিউলী বসা। ওরা আমাদের রাতের গল্প শোনাবে। আর এ সম্পূর্ণ আয়োজনটার একমাত্র উদ্যোক্তা—নূপুর।

ওদের দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। ওখানে কৃতজ্ঞতা আছে, আছে লাজুকতাও।

সাজ্জাদ কিছুটা শব্দ করে বলল, ‘সম্পূর্ণ রাতের গল্পটার একটা ভিডিও করতে চাই আমি।’

‘ভিডিও করে কী করবি তুই?’ পরশ খিক করে হেসে উঠে বলল, ‘একটা স্পন্সর জোগাড় করে কোনো একটা চ্যানেলে প্রচার করতে পারি আমরা। অবশ্যই হিট হবে, ওই চ্যানেলের টিআরপিও বেড়ে যাবে।’

নূপুর হন্তদন্ত হয়ে কী-একটা যেন আনতে গেল ক্যান্টিনে। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি—মুমু, কোনার পিলারটার কিছুটা আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এদিকেই তাকিয়ে ছিল, আমি তাকাতেই অন্যদিকে।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। কিছু-একটা কাজের অজুহাতে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর। তারপর ফিসফিস করে বললাম, ‘আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, জ্বলে উঠল রাঙা হয়ে, আমি চোখ মেললুম আকাশে, জ্বলে উঠল আলো, পুবে-পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম—সুন্দর, সুন্দর হলো সে...।’

৩

হাত বাড়ালাম বইয়ের দিকে, চোখ চলে গেল রুমের কোনায়। মুমু বসে আছে। লাইব্রেরির লম্বা টেবিলের কোনার চেয়ারটার আগের চেয়ারে। একটা বই মেলে রাখা সামনে।

‘পাশাপাশি একটু বসতেই পারি আমরা।’ পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর, ‘পারি তো?’

ছলকে ওঠার মতো বেশ চমকে উঠল মুমু। একটু উঁচু করল চোখ, গুটিয়ে নিল নিজেকে। নিজের চেয়ারে এমনভাবে পাশ কাটল, যেন ওটাতেই বসতে চেয়েছি আমি।

পাশের চেয়ারটাতে বসলাম আমি। টেবিলে রাখা ওর পাঞ্চ ক্লিপটা হাতে নিয়ে সৌন্দর্য দেখতে থাকি সেটার। কেমন যেন কুঁকড়ে যায় মুমু। আমি ওর দিকে আলতো ঝুঁকে বসি, ‘তিনটি ঘটনা ঘটেছে আজ।’

ডান হাত দিয়ে ডান পাশে নেমে আসা চুলগুলো পেছনে ঠেলল মুমু। মুখ স্থির রেখে চোখ দুটো সামান্য বাঁকা করল আমার দিকে। তারপর জগতের সবচেয়ে ভীত গলায় বলল, ‘কী?’

‘সলিমুল্লাহ হলের সামনের ফুটপাতে একজন ভিক্ষুক বসেন। এক পা কাটা। আজ একটা লাল টকটকে গোলাপ দিয়েছেন তিনি আমাকে?’

‘কেন?’

‘মাঝে মাঝেই তাকে এটা-ওটা সাহায্য করি। তার একটা মেয়ে আছে। ইডেন কলেজে পড়ে। ওর লেখাপড়ার কিছু খরচ দিই আমরা কয় বন্ধু মিলে।’ আমি একটু হাসি, ‘ফুলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাবা, পাঁচ টাকা দিয়া ফুলটা কিনছি। আপনারে দেওয়ার জন্য। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, আপনি এটা আজ আপনার প্রিয় কোনো মানুষকে দেবেন।’

‘খুব ভালো।’ মিহি গলা মুমুর।

‘এটা প্রথম ঘটনা।’ চেহারায় মুমুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি, ‘দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে—।’ থেমে যাই আমি।

‘দ্বিতীয় ঘটনাটি কী?’ মুমুর উৎসুক প্রশ্ন।

‘বছরের প্রথম কোকিলের ডাক শুনেছি আজ।’

‘আমিও শুনেছি।’ উৎফুল্ল জবাব মুমুর।

‘অথচ কোকিল ডাকে বসন্তে।’

‘জানি।’

‘তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে—নীলাভ দুটো প্রজাপতি দেখেছি আজ। পাশাপাশি বসেছিল। কার্জন হলের কুরচি গাছের ডালে। আচ্ছা—।’ মুমু মনোযোগী হয়ে উঠেছে, টের পাই আমি। থেমে যাই আবারও।

‘কথা শেষ হয় নি আপনার।’

‘প্রজাপতি কি বসতে পারে? না, দাঁড়িয়ে থাকে ওরা পাশাপাশি?’

‘তা তো জানি না।’

‘যারা জুয়োলজিতে পড়ে তারা কিন্তু এসব জানে।’

‘জানে।’ মুমুর ছোট্ট উত্তর।

‘পাশাপাশি বসে কিংবা দাঁড়িয়ে কী কথা বলে প্রজাপতিরা?’

‘যারা জুয়োলজিতে পড়ে, তাদের কিন্তু এটা জানার কথা না।’ এই প্রথম হেসে উঠল মুমু। মার্জিত এবং সংক্ষিপ্ত হাসি।

স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি ওর দিকে। মুগ্ধ মন। কিছুটা অস্বস্তি ওর মাঝে। সেটা কাটাতেই আমি কিছুটা শব্দ করে বলি, ‘নীলাভ প্রজাপতি দুটো মারা যাবে, তার আগে তুমুলভাবে যাপন করছে তাদের জীবনটা—প্রতিটি সময়, মুহূর্ত, আবেশ।’

‘কীভাবে?’

‘ভালোবেসে।’

হঠাৎ স্থির হয়ে যায় মুমু। নিচু করে ফেলে চোখ, মাথাও। অযথাই ওড়নাটা টেনেটুনে একটু সময় নেয়। বইয়ের পাশে মোবাইলটা ছুঁয়ে দেখে একবার। তারপর আরও একটু স্থির।

‘কিন্তু একটা সমস্যায় পড়লাম যে!’

চমকানোর মতো আবার উছলে উঠল মুমু, ‘কী?’

‘সেই কখন থেকে সেই লাল গোলাপটা ব্যাগে নিয়ে ঘুরছি। এতক্ষণ ধরে ভেবেই পেলাম না—আমার প্রিয় মানুষটা আসলে কে? আরও একটু ভেবে দেখি—না, আমার কোনো প্রিয় মানুষ নেই। সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে এই কিছুক্ষণ আগে, এই একটু আগে মনে হলো কেউ-একজন প্রিয় হয়ে উঠছে আমার, যাকে ভালোবাসতে বাসতে মরে যাওয়া যায় প্রতিদিন—নির্দ্বিধায়, নিমিষে।’

‘তাই?’

‘আমি এরই মধ্যে ভেবে নিয়েছি—এ সময়টাতে কীটস কোন কবিতাটি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ কোন গানটি লিখেছেন, জীবনানন্দ বিভোর ছিলেন কোন ছন্দের মগ্নতায় কিংবা ফিদা মকবুল হোসেন এঁকেছেন কোন কালজয়ী ছবিটা?’

‘আর কিছু ভাবেন নি?’ ঠোঁটের কোনায় আরও একটুকরো হাসি ভেসে ওঠে মুমুর।

‘ভেবেছি, কিন্তু একটা ভাবনার কাছে সেই ভাবনাগুলো নিতান্তই পানশে, ম্লান। উটকোও। কিন্তু সমস্যা কী জানো?’ মুমুর সামনে মেলে রাখা বইটা হাতে নিই আমি, ‘সব ভাবনা নিয়েই আমাদের চলতে হয়। আবার এমন কিছু ভাবনা আছে, যা ভাবি নি, কিন্তু ঘটে যাচ্ছে তা একটু পর, পরমুহূর্তেই।’

‘যেমন?’

‘এই যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! অথচ আমি ভেবেছিলাম অন্য কথা, অন্য একটা বিষয়।’

‘কী?’

‘তোমার সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখাই হবে না।’

চুপ হয়ে যায় মুমু হঠাৎ। হঠাৎ বাতাসে এলো চুলের মতো আমার ভাবনাও এলোমেলো হয়ে যায়। বছরে যে কয়বার বাড়ি যাই, ভার্সিটিতে ফেরার সময় মা আমার মুখ, চোখ, নাক, কপাল হাতাতে হাতাতে বলে, নিজের যত্ম নিস, বাপ। লাল বয়ে যাওয়া নীলচে রক্তনালি ফুটে-ওঠা মায়ের হাতটা জড়িয়ে ধরি। অনেকক্ষণ গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখি। তারপর বুকের সঙ্গে তার মাথাটা ঠেকিয়ে নিয়ে বলি, ‘মা, আমার মা।’ জল বয়ে যাওয়া চোখে মায়ের করুণ আকুতি—একজন স্রষ্টা আছে আমার, ওই যে, ওই যে আসমানে থাকেন। তিনি সত্য, তাই আমার কখনো অমঙ্গল হতে পারে না।

‘সম্ভবত তোমার ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমি যাই।’

‘কোথায়?’ প্রবল উৎকণ্ঠা ছুঁয়ে যাওয়া কথার রেশটা থামিয়ে মুমু বলল, ‘না না, আমার কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে না।’

‘কিন্তু আমি জানি হচ্ছে।’

‘ঢাকায় তো এভাবে কখনো একনাগাড়ে থাকি নি। আত্মীয়স্বজনও তেমন নেই। কিছু ভালো না লাগলে তাই এই লাইব্রেরিতে এসে বসে থাকি। সেখানে বই পড়ার চেয়ে অন্যদের বই পড়া দেখি।’

‘ফার্স্ট ইয়ারটা ঘোরলাগাতেই কেটে যায় অধিকাংশ ভার্সিটির ছাত্রছাত্রীর। আমি তো কয়দিন পুরো ভার্সিটিটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখেছি। ভালো কথা—।’ আমি আবার ঝুঁকে বসি মুমুর দিকে, ‘তুমি মুমু, আমি কে জানো তো?’

‘জানি।’

‘জানো!’

‘নূপুর আপু বলেছেন। ওনার তো একটা সিট আছে আমাদের হলে। উনি যদিও বাসায় থাকেন, মাঝে মাঝে হলে থাকেন।’ মুমু আবার হেসে ওঠে, ‘আপনি কাপে চা খেতে পারেন না। পিরিচে ঢেলে খান। আমি আজ আপনার চা খাওয়া দেখব।’

‘আজই?’

‘এখনই।’ মুমু সম্পূর্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। এই প্রথম পূর্ণ চোখ দেখলাম আমি তার। ভেজা, স্থির, অথচ জমে থাকা অনেক গল্প ভেসে আছে সেখানে।

সাবাকে আমি বুঝালাম—সম্ভব না, ও বুঝল সম্ভাবনা। হাতে রাখা কলমটা বার্গার খাওয়ার মতো দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে কামড়াতে কামড়াতে বলল, ‘আমি আপনার মাঝে কোনো ভবিষ্যৎ দেখছি না।’

‘আমিও না।’

‘কিন্তু ওটা দেখা উচিত।’

সাবার দিকে গভীর চোখে তাকাই আমি, ‘ভবিষ্যৎ দেখা যায় না, ওটা প্রতিদিনের কাজে হেঁটে হেঁটে আসে। যেমন তোমার প্রতিদিনের লেখাপড়ায় রেজাল্ট হয়ে আসবে।’

‘রেজাল্ট দিয়ে কী হয় স্যার, বলুন তো?’

সাবাকে আমার বুঝাতে ইচ্ছে করে না। ওর দুহাতে যে কয়টা আংটি আছে, তা কিনতে আমার তেরো শ’ বছর লাগবে। বাবা মারা গেছেন আমার, শিক্ষক ছিলেন। প্রতিদিন একটু একটু করে শিখিয়েছেন—কখনো লোভ কোরো না। শিখে কিছু হয় না, যদি রক্তে সেটা বাহিত না হয়। আমার বাবার রক্তে লোভ ছিল না। নেই আমারও। আমার আটপৌরে সনাতনী মা আমাকে প্রায় দিনই জিজ্ঞেস করে—আমার পছন্দের কেউ আছে কি না? ফোনের এপাশ থেকে আমি হাসি। সংসারে মা একা, বর্গা দেওয়া জমিতে যা পান, তা দিয়ে দিব্যি চলে যায় তার। কিন্তু আমার লেখাপড়ার খরচ আমাকেই বইতে হয়। সপ্তাহের চার দিন তাই এখানে আসা, সাবাদের বাসায় আসা। সাবাকে পড়ানো। কিন্তু ওদের বাসার সামনে আসলেই আমি সংকুচিত হই না ঠিক, কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার মনে উঁকি দেয়—এরকম একটা বাড়ি বানাতে আমাদের মতো একটা মানুষের কত বছর বাঁচতে হয়! কত টাকা আয় করতে হয় প্রতিদিন!

‘সাবা, আমি খুব অপরাধবোধে ভুগি।’

‘কেন!’

‘তোমাকে পড়ানোর বিনিময়ে আমি কিছু টাকা পাই, কিন্তু তোমাকে তো তেমন পড়ানো হচ্ছে না।’

‘কেউ কমপ্লেইন করেছে?’

‘আমার মন করেছে।’

‘মন আর কিছু বলে নি?’

‘না।’

‘জিজ্ঞেস করে দেখুন।’

‘আমি বরং আজ যাই।’

‘কেন?’

‘পড়াতে ভালো লাগছে না।’

‘তাহলে অন্য কিছু করুন।’

‘তোমার বাবা আমাকে টাকা দেন কেবল পড়ানোর জন্য।’

সাবা হেসে ওঠে শব্দ করে। মুক্তোর মতো ওর দাঁতগুলো সত্যি মুগ্ধ করার। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি, ‘নিতান্তই পাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একজন মানুষ আমি। রোজ দেড় ঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে পৌঁছাতাম। রোদে পুড়ে যেতাম। ছাতা ছিল না আমার।’ সাবার দিকে গভীর চোখে তাকাই, ‘আমি একদিন একটা ছাতা কিনতে পেরেছিলাম। কখন, জানো?’

‘কখন?’

‘ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাওয়ার পর, বৃত্তির টাকা দিয়ে। ওই ছাতাটা একদিন ভেঙে গিয়েছিল।’

‘কীভাবে?’

‘আমার শিক্ষক বাবা আমাকে পেটাতে পেটাতে ছাতাটা ভেঙে ফেলেছিলেন। আমি সেদিন কাঁদি নি, বাবা কেঁদেছিলেন। তার সপ্তম শ্রেণিতে-পড়া ছেলেটা কৌতূহলবশত একটা সিগারেট মুখে নিয়েছিল বলে।’

‘আমাকে এসব বলার কারণ?’

‘ভুল মানুষই করে। কিন্তু সব ভুল করতে হয় না।’

‘স্যার, মাঝে মাঝে না আপনাকে খুব বোকা মনে হয়।’

‘আমি তো চালাক হতে চাই নি কখনো।’

‘কিন্তু কেমিস্ট্রির একজন তুখোড় ছাত্র হিসেবে ভবিষ্যতের একজন কেমিস্টের একটু হলেও বুদ্ধিসুদ্ধি থাকা দরকার।’

‘অতটুকু বুদ্ধি আমার আছে, সাবা।’

‘না নেই।’

হেসে ফেলি আমি, ‘মাঝে মাঝেই আমি ক্লাস শেষে রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। হল জীবনটা কখনো কখনো ভীষণ বোরিং লাগে। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমি কারও কারও মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি—আরে, মানুষটা এত সুখী কেন? সুখ কেন উপচে পড়ছে তার চোখেমুখে! লজ্জায় তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না, আমারও তাই জানা হয় না কোনো কিছু। ভালো করে লেখাপড়া কোরো, সুখী হবে।’

‘সুখের ডেফিনেশন জানেন আপনি?’

‘জানি।’

‘কী?’

‘নিজের মতো করে বেঁচে থাকা।’

‘স্যার—।’ কলমটা আবার ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে সাবা, ‘আমিও নিজের মতো করে বাঁচতে চাই।’

৪

চিঠিটা হাতে নিলাম আমি। কুরিয়ারের মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘মানুষ এখনো চিঠি লেখে!’

মানুষটি হাসলেন, ‘লেখে, তবে কম।’

প্রাপ্তির খাতাটায় সই করলাম। চলে গেলেন মানুষটা।

হলে অনেকের কাছেই চিঠি আসে, মাঝে মাঝে। দেখি, তবে আগ্রহ হয় নি ওই ব্যাপারে। আজকের এই চিঠিটা দিয়ে সম্ভবত চারটা চিঠি পেয়েছি হলজীবনে। শেষেরটা মায়ের। মোবাইল কিনে দেওয়ার পর মা আর চিঠি লেখে না। ফোন দেয়—কারণ অকারণে, মনের কোনায় সামান্য টোকা পড়লেই। ফোন রাখার আগে তার শেষ কথা, আকুতিময় আর্তি—কাউকে পছন্দ হয়েছে বাপ?

মার কথাটা শুনে আগে হাসতাম। এখন হাসি না। আর মাত্র তিন মাস, শেষ হয়ে যাচ্ছে হলজীবন। রেজালটা বেরুলেই ঢুকে যাব একটা-কিছুতে। তারপর অন্তত পাঁচ বছর—অন্য জীবন, প্রস্তুতির জীবন। কিন্তু সনাতনী মায়েরা না এসব বুঝতে চায় না। নতুন একটা জীবন শুরু করার আগে যে অনেক প্রস্তুতি লাগে, আয়োজন লাগে অনেক প্রহরের।

রুমের পুব পাশে বড় একটা জানালা আছে আমার। সচরাচর মন খারাপ হয় না আমার, কিন্তু মন একটু কেমন করলেই ওর পাশে বসি।

অন্তত পাঁচ জোড়া পাখি চোখে পড়ে তখন, একান্তে বসে তারা নিজস্ব কথোপকথনে ব্যস্ত। আমি বুঝে যাই জীবন এরকমই—একটু একটু করে বয়ে যাওয়া, প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়া।

জানালার পাশে বসা হয় না অনেক দিন। কাঁঠাল গাছের নতুন গজানো একটা ডাল এসে উঁকি দিচ্ছে ঠিক সামনেই। দুটো টুনটুনি লেজ নাড়িয়ে লাফাচ্ছে সেখানে। কী-একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে কিচকিচ করে। মিষ্টি একটা গন্ধ এসেও লাগল নাকে। বড় একটা পামগাছ জড়িয়ে আছে মাধবীলতা, যত্রতত্র ফুল ফুটেছে সারা শরীরে। সম্ভবত তার সুবাস।

চিঠিটা খোলার আগে নিজের নামটা দেখে নিই একবার। তার আগে ছোট্ট করে লেখা হ্যালো মি., মিস্টারের ছোট্ট রূপ। ভেতরের কাগজটা খুব সাধারণ, সম্ভবত কোনো খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। কিন্তু লেখাটা মুক্তোর মতো। আমার হাতের লেখাও সুন্দর, তবে এত না। কোনো সম্বোধন নেই চিঠিতে, নিচে নামও নেই কারও।

অবশেষে তাকে পাই ফিরে ফিরে

অলকানন্দার তীরে, বুকের গভীরে

এতদিন যার খোঁজে চোখ পেতেছি

ভুবনচিলের ডানায়,

আদিগন্ত মাঠ ঘুরে সাগরের তীরে।

খুঁজতে খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়েছি

খুঁজেছি স্বপ্ন বিভোরে।

ভেবেছি সে আসবে ফিরে,

পদ্মপাতার ভোরের শিশিরে।

এক পায়ে এক নূপুর ছিল

বড় শখের নূপুর,

স্নানঘরে গেল নাকফুলও

তবুও ভেজে নি বিরহী চোখ।

ভেবেছি সব পাব যদি সে ফেরে।

অবশেষ তাকে পাই ফিরে ফিরে

অলকানন্দার তীরে, বুকের গভীরে

চোখ বুজে ফেললাম আমি। নিজেকে ধাতস্থ করার সময় নিলাম। এরকম চিঠি জীবনে কি কখনো পড়েছি আমি? মনে মনে নিজেকে নিজেই উত্তর দিলাম—তেমন করে ভালোবাসা আসে নি কখনো জীবনে, নিজেও বাসি নি কাউকে।

মুমুর মুখটা ভেসে ওঠে চোখে। অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয় ধীরে ধীরে। ঠোঁটের কোনা ভেসে ওঠে হাসিতে। ঈষৎ লম্বা চুলগুলো ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। বাতাসে তার দু-একটা ছিটকে আসছে আমার মুখে। অপরূপ ছোঁয়ার অনুভূতিতে চোখ বুজে ফেলি আমি। ব্যাপারটা টের পেয়ে আমার ওই বন্ধ চোখে হাত রাখে ও। আমি আরও গভীরে ডুবে যাই, আমি আরও নিজেকে ভুলে যাই।

ধ্যান ভাঙল পাখির ডাকে। দুটো শালিক বাসা বাঁধছে সোনালুর ডালে। কুটো সাজিয়ে তাদের নিজস্ব কথোপকথন—চিউ চিউ।

চিঠিটা আবার পড়তে লাগলাম। মুগ্ধতা আমাকে আর ছাড়ে না। এই চুপচাপ মেয়েটার বুকে এত কথা, এত উদ্গিরণ, মনের এত বিশ্লেষণ!

পুরো দু ঘণ্টা ঘুমানো দরকার এখন আমার। অবসাদ লাগছে। দুটো ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস আছে আজ। যেতে ইচ্ছে করছে না ক্লাসে। মনের পরতে পরতে যে আবেশ তা নিয়ে একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে অনেকক্ষণ।

নূপুর ফোন করে বলল, ‘ক্লাসে আসবি না?’

‘ইচ্ছে করছে না।’

‘আমারও না।’

‘ঘুমাতে ইচ্ছে করছে।’

‘রাতে ঘুমাস নি?’

‘ঘুমিয়েছি।’

‘বহুদিন পর মনে হচ্ছে একটু রিকশায় ঘুরি। কিন্তু একা একা রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগে না।’

‘তুই এখন কোথায় আছিস?’

‘হলে এসেছিলাম। হলেই আছি।’

‘ওখানেই থাক। জাস্ট পনেরো মিনিট।’

রিকশায় জড়সড় হয় বসে আছে নূপুর। আমি একটু সরে বসে বললাম, ‘এভাবে বসেছিস কেন?’

‘ভয় করছে।’

‘ভয়! কীসের ভয়?’

‘রিকশায় উঠলেই মনে হয়—পেছন থেকে কোনো কিছু এসে ধাক্কা দেবে, ঠাস করে পড়ে যাব আমি নিচে।’

‘গাড়িতে চড়ে যারা চলাফেরা করে সব সময়, তাদের এই একটা সমস্যা।’ ডান হাতটা বাড়িয়েই দিই আমি, ‘নে, এটা চেপে ধর। না হলে সত্যি সত্যি পড়ে যাবি।’

‘এর আগে কিন্তু একবার পড়েছিলাম। সারাক্ষণ মাথার ভেতর কুটকুট করেছিল—এই বুঝি ধাক্কা খেল রিকশাটা। ভাবতে ভাবতে এমনিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আম্মু ছিল সেদিন পাশে। রাস্তার ওপর পড়ে যাওয়ার পর দেখি—কেউ টেনে তুলছে না, সবাই বেশ আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।’

‘জীবন তো এরকমই।’

‘মানে!’

‘তুই কোনো সমস্যায় পড়বি, কেউ সাহায্য করবে না। দূর থেকে সবাই হাসবে আর মজা অনুভব করবে।’

‘আরও একটা ভয় আছে আমার।’

‘কী?’

‘রিকশার চাকায় ওড়না প্যাঁচিয়ে যাওয়ার ভয়।’

‘তোর গিয়েছিল নাকি?’

‘আমার যায় নি। নিউমার্কেটের সামনে দিয়ে একদিন যাচ্ছিলাম। বাচ্চা কোলে এক মহিলা যাচ্ছিলেন। পাশে তার আরেক মেয়ে। হঠাৎ তার শাড়িটা প্যাঁচিয়ে যায় রিকশার চাকায়। বাচ্চাসহ ছিটকে পড়ে যান তিনি রাস্তায়। ভাগ্যিস, হাত-পা ছিলে গিয়েছিল, বড় তেমন কিছু হয় নি।’

দুটো চিল উড়ে যাচ্ছে আকাশে। ভরদুপুরে সাধারণত পাখি দেখা যায় না আকাশে, আজ দেখলাম। সমান্তরাল পাখা মেলে উড়ছে তারা। ঘুরপাক খাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। নূপুর সেদিকে তাকিয়ে বলল, ‘পাখিদের জীবনটা অন্যরকম, না?’

‘হ্যাঁ, যেখানে খুশি উড়ে যাওয়া যায়।’

হঠাৎ চুপ হয়ে যায় নূপুর। কী-একটা ভাবতে ভাবতে নিচু করে ফেলে মাথা। আমি ওকে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, ‘আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুই কিছু বলবি আমাকে।’

মাথা তুলে আড়চোখে নূপুর একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর আগের মতো নিচু করে বলল, ‘গত তিন বছর আগে আমার বড়বোনের ডিভোর্স হয়ে গেছে।’

‘আমি আন্দাজ করেছিলাম।’

‘ওর একটা মেয়ে আছে। ছোট, চার বছর।’

‘মাঝে মাঝে যার ছবি দিস তুই ফেসবুকে।’

‘রিকশায় উঠতে আমি ভয় পাই, তেলাপোকা দেখলে ভয় পাই, সাপ দেখলে ঘৃণা লাগে। কিন্তু গত কয়দিন ধরে একটা জিনিস ভাবছি—আমি আসলে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই বিয়েকে। প্রেমের বিয়ে হলে কোনো কথা ছিল না, একে অপরকে জেনে- শুনেই বিয়ে করে তারা। কিন্ত অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে একটা মানুষকে আমি চিনি না, জানি না, সে হাঁ করে ঘুমায় না মুখ বুজে ঘুমায়; নাক ডাকে কি ডাকে না; খাওয়ার সময় শব্দ করে কি না; তার স্বভাব কেমন, কোন জিনিসটা তার অপছন্দ, কোনটা পছন্দ না—এসব কিছু না-জেনেই মাত্র একদিনেই এক ঘরে বন্দি হতে হবে তার সঙ্গে! ভাবতে পারিস তুই—ব্যাপারটা কত বিভীষিকাময়!’

‘কিন্তু এভাবেই তো হয়ে আসছে।’

‘না, আমরা এখন অনেক সভ্য হয়েছি, আধুনিক হয়েছি। কেবল এই ক্ষেত্রেই আগের মতোই রয়ে গেছি। আরও একটা জিনিস ভেবে দেখ—যার সঙ্গে আমার সারাটা জীবন কাটাতে হবে তার বড় ধরনের কোনো অসুখ আছে কি না, সেটাই তো জানা হয় না। কাকলী নামে আমার এক বান্ধবী ছিল, ওর বড়বোনের বিয়ের চার মাস পর জানা যায়—তার স্বামী ক্যানসারে আক্রান্ত। বেচারা এক বছরের মধ্যে মারা যায়।’

নূপুর একটা হাত ধরে আছে আমার। আমি ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলি, ‘এত কিছু বলছিস কেন তুই বল তো?’

‘আজ সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।’ নূপুর ঝটকা দিয়ে আমার হাত থেকে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নেয়, ‘এই জিনিসটাও বদলানো দরকার। ছেলেরা কেন শুধু প্রথম দেখতে আসবে, মেয়েরা কেন না?’

‘এটাও ওই আদিকাল থেকে হয়ে আসছে।’

‘সংস্কার দরকার এটারও।’

‘কিন্তু কে করবে সংস্কার?’

নূপুর কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ‘আমি করব। আজ প্রথমেই ছেলেটাকে বলব—এই যে মিস্টার, সকালে দাঁত পরিষ্কার করেছেন আপনি। দেখি, হাঁ করুন তো, আমি আপনার দাঁত দেখব।’

‘ভয়ে তো পালাবে।’

‘যে মানুষ এতেই ভয় পেয়ে পালাবে, তার আর বিয়ে করার দরকার নেই। ঘরে গিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাক।’ নূপুর হাসতে হাসতে গলাটা গম্ভীর করে বলল, ‘কারও কারও জীবনে একেবারেই কেউ আসে না, ভালোবাসাময় হয় না তার জীবন। আচ্ছা—।’ দুহাত দিয়ে আমার মুখটা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে নূপুর বলল, ‘বল তো, আমি কি দেখতে এতই খারাপ!’ পাগলের মতো হেসে ওঠে নূপুর, ‘বালিকা চেয়েছে চাঁদ, পেয়েছে আধুলি, তবুও ভালো কিছু তো পেয়েছে...।’ নূপুর হাসতেই থাকে, ‘এটা কার কবিতা রে?’ গলাটা আবার গম্ভীর করে ফেলে ও, ‘কোনো দিন, আচমকা একদিন, ভালোবাসা এসে যদি বলে, চলো, যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাই। যাবে?’ খামচে ধরার মতো আমার হাতটা চেপে ধরে নূপুর, ‘ওই গাধা, এই বাজে কবিতাটা কে লিখেছে রে?’

৫

কাওসার চোখমুখ শক্ত করে বলল, ‘এটা অসম্ভব। জীবন্ত কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব না।’

খুব শান্ত গলায় কথা বলার অভ্যাস বাসেদের। ও শান্ত গলাতেই বলল, ‘মৃত মানুষ কিন্তু কোনো প্রকার খাবার গ্রহণ করে না কখনো। যা খাওয়ার জীবিত মানুষই খায়।’

চোখমুখ শক্ত করে আছে এখনো কাওসার। ও এবার চিবিয়ে বলার মতো করে বলল, ‘তোর ওই খাদককে তাহলে ডেকে আন একবার। জ্বলন্ত ওই প্রতিভাকে নিজের চোখে দেখি। এরকম দ্রব্য তো সচরাচর পথেঘাটে পাওয়া যায় না।’

কিছুটা কুঁজো হয়ে বসে আছে মনোজ। গালে হাত দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে ও। কী যেন ভাবছেও। সোজা হয়ে বসল হঠাৎ। বাসেদের পিঠে চটাশ করে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, ‘তাহলে একটা বাজি হয়ে যাক। অনেক দিন বাজি-টাজি হয় না।’

বিশেষ একটা ভঙ্গি করে মনোজের দিকে তাকাল বাসেদ। ওর আসল মনোভাবটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর ওর ডান পায়ের ওপর হাত রেখে চাপ দিয়ে বলল, ‘তুই তো বাজি ধরতে বেশ ভালোবাসিস। কথায় কথায় বাজি ধরিস। তো হয়ে যাক।’

‘ওকে।’ বেশ উৎফুল্ল দেখায় মনোজকে। দুহাতের তালু পরস্পর ঘষতে ঘষতে ও বলল, ‘তো ওই প্রতিভাবান মানুষটা দশ কাপ গরম চা কোনো বিরতি ছাড়াই গলায় ঢেলে গিলতে পারে। তাই তো?’

বাসেদ ছোট্ট করে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘যদি সত্যি এটা পারে, তাহলে পাঁচ শ’ টাকা পাবি তুই। নাহলে আমি পাব।’ মনোজ চোখ দুটো সরু করে ফেলল ওর, ‘রাজি?’

‘মাত্র পাঁচ শ’ টাকা!’ তাচ্ছিল্যর স্বর বাসেদের।

‘তাহলে কত টাকা?

‘পাঁচ হাজার।’

‘অত টাকা কোথায় পাব আমি?’

‘টাকাই যদি না থাকে, তাহলে বাজি ধরতে আসিস কেন?’ বাসেদের চোখেমুখে রাগ, ‘যা, এক হাজার টাকা।’ মনোজের দিকে তাকিয়ে অবহেলার একটা হাসি দিল ও, ‘না, এটাও সমস্যা?’

‘ওকে আমি রাজি।’ কিছুটা সাহসী ভঙ্গিতে বলল মনোজ।

‘টাকাটা বের কর।’ বাসেদ ওর নিজের পকেট থেকে একহাজার টাকার একটা নোট বের করল। মনোজও। তারপর নোট দুটো ওরা আমার হাতে দিল। খেলা-পরিচালকের মতো আমি শুধু ও দুটো হাতে নিয়ে বসে রইলাম, কিছু বললাম না।

হাকিম চত্বর থেকে যে মানুষটাকে ডেকে আনল বাসেদ, তার উচ্চতা সর্বোচ্চ সাড়ে চার ফুট। আরও একটু বেশি হলে এক ইঞ্চি বেশি হতে পারে। খাটো একটা পাঞ্জাবি গায়ে, নিচের দিকে লুঙ্গি। দেহের সঙ্গে মিলিয়ে মাথাটা যতটুক বড় হওয়া দরকার, ওটা তারচেয়ে বেশি মনে হলো। কিন্তু হাত-পাগুলো দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেশ ছোট ছোট।

‘আপনার নাম কী জনাব?’ সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল।

‘আবুল কাশেম মোতালেব ফরিদ কাইজজ্যাপুরী।’

‘কাইজজ্যাপুরীটা আবার কী?’

‘আমাদের এলাকার নাম।’

‘এত নাম থাকতে এ নাম কেন?’

‘আমাদের এলাকার লোকজন কথায় কথায় ঝগড়া করে তো, তাই আশপাশ গ্রামের লোকজন নাম রেখেছে কাইজজ্যাপুর। আমার নামের শেষে তাই কাইজজ্যাপুরী লাইগয়েছি।’

‘আপনাদের এলাকার আসল নাম কী?’

‘ওই নাম সবাই ভুলে গেছে। ওটা তাই স্মরণে আর না-আনাই ভালো।’ পিচিং করে এক দলা থুতু ফেললেন একটু ফাঁকে।

‘বসেন।’ সামনের জায়গাটা দেখিয়ে সাজ্জাদ বলল, ‘শুনেছি আপনি একজন জ্বলন্ত প্রতিভা। কথাটা কি ঠিক?’

‘আপনি আমার কোন প্রতিভার কথা বলছেন?’

‘কয়টা প্রতিভা আছে আপনার?’

‘গোটা দশেক তো হবেই।’

‘বলা যাবে সেগুলো?’

‘গোটা পাঁচেক বলি। বাকিটুকু আপাতত না শোনাই ভালো।’ সামনের জায়গাটায় মানুষটি বসতে বসতে বললেন, ‘দাঁড়ান কানটা চুলকায়া নিই।’ বলেই পকেট থেকে লম্বা আর মোটা একটা কাঠি বের করলেন তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে। সরাসরি সেটা ঢুকিয়ে দিলেন তার ডান কানে। চোখ বড় বড় হয়ে যায় আমাদের সবার। এটা কী করে সম্ভব! মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে মানুষটা বললেন, ‘অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা আমার একটা প্রতিভা।’

‘ভেরি ড্যাঞ্জারাস!’ পরশ চোখ বড় করে রেখেছে এখনো।

‘ড্যাঞ্জারাসের কিছু নেই, ভাইজান। সবই প্রাকটিস আর অভ্যাস।’

‘দ্বিতীয় প্রতিভাটা দেখান কিংবা বলুন।’ বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল মুনিম।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন মানুষটা। চোখের পলকে দুহাত দিয়ে নিজের পেটটা জড়িয়ে ধরে তালু দুটো পিঠের দিকে নিলেন, তারপর হাততালি দিতে লাগলেন একনাগাড়ে।

‘অসম্ভব একটা ব্যাপার!’ সাজ্জাদও বড় বড় করে ফেলল চোখ।

মানুষটা আবার বসলেন। কিছুক্ষণ আগে বসা আর এখনকার বসার মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা গেল হঠাৎ। এখনকার বসার মধ্যে বেশ একটা ভাব, সাহসী ভঙ্গিও।

দুহাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করলেন মানুষটা। স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাঁ করে ফেললেন মুখটা। জিব বের করতে লাগলেন আস্তে আস্তে। ওটা বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে, ওপরের দিকেও উঠে যাচ্ছে। নাকের কাছে এসেই থেমে গেল ওটা। পুরো নাকটা বুলাতে লাগল জিব দিয়ে। অনেকক্ষণ। দ্রুত আবার সেটা মুখের ভেতর নিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন ভদ্রলোকের মতো।

‘চমৎকার।’ মনোজ থাম্বস আপ করে বলল।

মেরুদ- সোজা করে বসলেন এবার মানুষটা। সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, ‘আপনারা এবার একটু আমার কান দুটোর দিকে তাকান। পলক ফেলবেন না চোখের।’

পলকহীন চোখেই তার দিকে তাকালাম আমরা। একটু পর লক্ষ করলাম—কান দুটো নড়ছে তার। প্রথমে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল নড়ানোটা, হঠাৎ হাতির কানের মতো নড়তে লাগল ও দুটো দ্রুত গতিতে। আবার চোখ বড় বড় করে ফেললাম আমরা।

নড়ানো বন্ধ করে মানুষটা দুহাত দিয়ে কান দুটো ঢলতে লাগল তার। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, ‘এরকমভাবে কান নড়ানোর সময় বেশ চুলকায় কান দুটা। কটকট আওয়াজও হয়।’

‘আপনি তো দেখি সত্যি একটা জ্বলন্ত প্রতিভা।’ মনোজ মানুষটার চেহারার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, ‘এর পরের প্রতিভাটা দেখান আমাদের।’

‘দশ কাপ চায়ের ব্যবস্থা করেন তাহলে।’ পাশের চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন মানুষটা।

বাসেদ ইশারা করল আজিজ মামুকে। আজিজ মামু দ্রুত দশ কাপ চা বানিয়ে সামনে রাখলেন মানুষটার। চোখের পলকে কাপগুলো খালি করে ফেললেন মানুষটা। গলায় ঢাললেন আর গিলে ফেললেন। এরকম টগবগে গরম চা যে এভাবে, এত দ্রুত গতিতে খাওয়া যায়, স্বপ্নেও কোনো দিন দেখি নি আমরা। আমরা যদি এরকম চেষ্টা করি, সম্ভবত দু কাপের পর আলুর মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে পুরো মুখটা।

দুহাত কচলাতে লাগলেন মানুষটা। পকেট থেকে ছোট্ট একটা পলিথিনের পুঁটলি বের করলেন, সেখান থেকে একটা পান মুখে দিয়ে বললেন, ‘এরকমভাবে চা খাওয়ার পর মুখে পান দিলে মুখের খুব আরাম হয়, শান্তিও লাগে।’

হাতে রাখা দুটো এক হাজার টাকার নোট আমি বাড়িয়ে দিলাম মানুষটার দিকে, ‘এ দুটো আপনারই প্রাপ্য।’

নোট দুটো হাতে নিয়ে মানুষটা বললেন, ‘খুব শখ টিভির মধ্যে আমার প্রতিভাগুলো একবার দেখানো। টিভিতে কত কী দেখায় প্রতিদিন! আমারগুলোও খুব-একটা খারাপ হবে না।’ আমাদের সবার দিকে তাকালেন তিনি, ‘টিভিতে পরিচিতি কেউ আছে নাকি আপনাদের। পরিচিত ছাড়া টিভিতে কোনো কর্মকা- দেখানো যায় না।’

‘আপনার ফোন নম্বরটা দিন।’ সাজ্জাদ পকেট থেকে ওর মোবাইলটা বের করে বলল, ‘অল্পদিনের মধ্যে খবর দেব আপনাকে। আমার এক মামা আছেন টিভিতে।’

মানুষটা চলে যাচ্ছিলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন হঠাৎ। একটু এগিয়ে এসে বললেন, ‘ভাইজানরা, এগুলো আসলে প্রতিভা-টতিভা কিছু না। সব এই—।’ পেটের ওপর দুটো চাপড় মেরে মানুষটা বললেন, ‘পেটের জন্য।’ প্রস্ফুটিত একটা হাসি দিয়ে চলে গেলেন মানুষটা।

রিকশা থেকে নেমে কিছুটা হন হন করে আমাদের দিকে এল রনজু। আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, ‘এদিকে আয়।’ মোটা আকাশমনি গাছটার পাশে নিয়ে গিয়ে বলল, ‘সম্ভবত তোর সেই মেয়েটাকে ডিস্টার্ব করছে শাহেদ। শামসুন্নাহারের সামনে দেখলাম মেয়েটার সঙ্গে সেধে সেধে কথা বলার চেষ্টা করছে ও।’

বুকের ভেতরটায় কেমন যেন করে উঠল হঠাৎ। সামনে খালি একটা রিকশাতে উঠে পড়লাম দ্রুত।

হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলার চেষ্টা করছে শাহেদ। মুমুর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে—কথাগুলো শুনতে চাচ্ছে না ও। ভীত, যারপরনাই বিরক্তও। কিন্তু পাশ কেটে আসতে পারছে না। ফাঁদে পড়ার মতো অস্থির দেখাচ্ছে ওকে, সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে অনেকটা।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি কিছুক্ষণ। দেখতে চাচ্ছি—নির্লজ্জতার কতটুকু নিচে নামতে পারে একটা মানুষ। কতটুকু অভিনয় করতে হয় একটা মানুষকে প্রতিদিন।

শাহেদের মুখে বিগলিত হাসি। ওর কথা বলা আর বুঝানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে—সর্বকালের সেরা একজন ক্যানভাসার সে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাছের পাতা বিক্রি করছে মহা ঔষধ বলে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খারাপ দেখালেও আমি মুগ্ধ। প্রয়োজনে মানুষ আসলে অনেক কিছু পারে, পারার চেষ্টা করে।

মোবাইল বেজে উঠল আমার পকেটে। বের করি, সাজ্জাদের ফোন। রিসিভ করতেই উদ্বিগ্ন গলা ওর, ‘কী হয়েছে রে! তাড়াতাড়ি বল কোথায় আছিস, আমরা আসছি।’

ঠান্ডা গলায় আমি বললাম, ‘না, আপাতত দরকার নেই।’

‘রনজু কী যেন বলল!’

‘আমি দেখছি ব্যাপারটা।’

‘ট্যাকেল দিতে পারবি একা?’

‘চেষ্টা করি নি এখনো।’

‘সমস্যা হলে ফোন দিস।’

‘দেব।’

‘আমরা কিন্তু আগের জায়গাতেই আছি।’

‘ওকে, সমস্যা হলে বলব।’

ফোন কেটে দিয়ে আগের মতোই স্থির হয়ে রইলাম আমি। খানিকটা মজা লাগছে শাহেদের অঙ্গভঙ্গি দেখে। আবার মুমুর অস্বস্তি দেখে মায়াও লাগছে। কেমন কাতর করে রেখেছে চেহারা। না, আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। বেচারা একটু পর কেঁদে ফেলবে।

পেছন দিক দিয়ে মুমুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ঝট করে ও আমার দিকে তাকাল। চোখেমুখে সমস্ত কাতরতা এনে ও দ্রুত কাছ ঘেঁষল আমার। ওর একটা হাত ধরলাম আমি। একটু একটু কাঁপছে ও। আরেকটা হাত শাহেদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘দোস্ত, ওর নাম মুমু।’

তিতা করলা খাওয়ার হাসি দিল শাহেদ। আমার হাতটা কিছুটা জোরে চাপ দিল ও, ‘গুডলাক দোস্ত, কোনো কিছু জানা ছিল না আমার।’

‘আমরা কি এক কাপ চা খেতে পারি?’ শাহেদকে অফার করি আমি।

‘না, থাক। অন্য দিন।’ পালানোর মতো করে চলে গেল শাহেদ। মুমুর মুখের দিকে তাকালাম আমি। তুলোর মতো কী নরম দৃষ্টি, কী প্রচ্ছন্ন মুখচ্ছবি। হাতটা আরও একটু চেপে ধরি আমি ওর, ‘অন্তত একটা ঘণ্টা রিকশা ভ্রমণ করতে পারি আমরা, পাশাপাশি বসে।’ মুমুর চোখের দিকে তাকাই, ‘পারি?’

কিছু বলল না মুমু। সম্মতির বিহবলতা নিয়ে ও শুধু ওর হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল একবার।

৬

ধাক্কাটা বেশ জোরেই লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা হাত খামচে ধরল মুমু। স্পিডবেকার পেরুতেই আবার স্বাভাবিক চলতে লাগল রিকশাটা। হাত সরাতে যাচ্ছিল মুমুও। তার আগেই ওখানে হাত রাখলাম আমি—আলতো চাপে, আলতো আদরে। ও হাত সরিয়ে নিল না আর, তাকালও না আমার দিকে। কিন্তু আমি টের পেলাম—কুঁকড়ে যাচ্ছে ও, গলতে গলতে নুয়ে যাচ্ছে নিজের মাঝেই।

‘বহুদিন পর একটা চিঠি পেয়েছি পরশু।’

মুমু লাজুক গলায় বলল, ‘কার চিঠি?’

‘নাম লেখা নেই সেটাতে।’

‘কী লেখা আছে চিঠিতে?’

‘ছোট্ট, কিন্তু এক মহাকাব্য আছে ওটাতে।’ মুমুর হাতটা নিজের দিকে টেনে আনি আমি, ‘বেশ কয়েকবার পড়া হয়েছে ওটা। মুগ্ধ হই প্রতিবারই। কে বলে চিঠি লেখা ভুলে গেছে মানুষ!’

‘খুব ভালো লেগেছে?’

‘খু-উ-ব।’ খুব ইচ্ছে করে মুমুর হাতটা নিজের বুকের সঙ্গে ঠেকাই। ওকে বুঝিয়ে দেই প্রগাঢ় আকুলতা, প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতা। কিন্তু নিজের মাঝেই নিজে বাধা পাই।

ব্যাপারটা টের পেল মুমু। আমার হাতটা এবার ওর দিকে টেনে নিল। আবদ্ধ করল দুহাতের মুঠোতে। ভার্সিটি থেকে অনেক দিন পর পর বাড়িতে গেলে মা মাঝে মাঝে এভাবে হাত চেপে ধরে আমার—কী আশ্রয়ের, কী নির্ভরতার!

‘ভালো কথা—।’ মুমু একটু ঘুরে বসে আমার দিকে, ‘আপনার সেই গোলাপটা কাউকে দিতে পেরেছিলেন?’

‘কোন গোলাপটা?’

‘আপনার হলের সামনে যে ভিখিরিটা আপনাকে ওটা দিয়েছিল।’

‘না, দেওয়া হয় নি। ওটা রাখা আছে।’

‘এখনো!’

‘ফুল শুকিয়ে যায়, মন তো না! হৃদয়ের ভেসে যাওয়া পেলবতাও না। ওটা গেঁথে থাকে প্রকোষ্ঠে, খুব যতনে, খুব নীরবে।’

হঠাৎ এক ঝটকা বাতাস বইয়ে যায়। মুমুর খোলা চুলের কতকটা জাপটে ধরে আমার চোখমুখ। বুজে ফেলি চোখ। কেবল ভেসে যেতে ইচ্ছে করে ওই ঝটকা বাতাসের মতো—এত মুগ্ধতা কেন জীবনে!

‘কাল বাবা আসবেন।’ মুমু এমনভাবে কথাটা বলল, যেন বহুদুর থেকে বলছে ও।

‘বাবা খুব ভালোবাসেন তোমাকে, না?’

‘সব আশ্রয় যখন শেষ হয়ে যায়, মেয়েদের তখন ওই বাবাই আশ্রয়।’ খিলখিল করে হেসে ওঠে মুমু, ‘আমার বাবা কিন্তু কলেজে পড়ান। বাংলা। মাঝে মাঝেই বিখ্যাত কবিতা শোনান বাড়িতে। অদ্ভুত সব কবিতা। আমি তার কিছুটা বুঝতে পারি, কিছুটা পারি না। কিন্তু একটি কবিতা শুনতে শুনতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।’

‘কোন কবিতাটা?’

মুমু হাত ছেড়ে দেয় আমার। সোজা হয়ে বসে রিকশায়। খুক করে একটু কেশে নিয়ে শুরু করে—

‘তুমি যেখানেই যাও

আমি সঙ্গে আছি,

মন্দিরের পাশে শোনো নি নিঃশ্বাস?

লঘু মরালীর মতো হাওয়া উড়ে যায়

জ্যোৎস্না রাতে।

নক্ষত্রেরা স্থান বদলায়

ভ্রমণকারিনী হয়ে তুমি গেলে কাশিয়াং

অন্য এক পদশব্দ

পেছনে শোনো নি?

তোমার গালের পাশে ফুঁ দিয়ে কে সরিয়েছে

বিচূর্ণ অলক?’

থেমে যায় মুমু। ও তাকিয়েছিল সামনের দিকে, আমি ওর দিকে। ও এখনো সামনেই তাকিয়ে আছে, আমি ওর দিকে। আমার ঘোরলাগা থামে না। আমি মুগ্ধ কণ্ঠে বলি, ‘এ টুকুই?’

‘না আরও আছে।’

‘ওটুকুও শুনতে চাই।’

‘তোমার ভালো লেগেছে?’

জবাব দিই না আমি। কী সন্তর্পণে মুমু আপনি থেকে তুমিতে নেমে এল! মানুষ কখন সব আবরণ খুলে ফেলে এভাবে, সব জড়তা? কখন মানুষ হয়ে ওঠে এত নির্ভেজাল, নিষ্কণ্টক?

দূরাগত গলায় আমি বলি, ‘বাকিটুকুও শুনতে চাই।’

‘মাঝখানে একটু বাদ দিচ্ছি।’

‘কেন?’

‘না, ওটুকু থাক। শেষের টুকু বলি।’

‘ওকে।’

মুমু আগের মতোই সামনে তাকায়। গ্রীবা উঁচু করে একটু। আমি স্থির করি আমার চোখ, মনও। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে মুমুর—

‘তোমাকে যখন দেখি, তারচেয়ে বেশি দেখি

যখন দেখি না

শুকনো ফুলের মালা যে-রকম বলে দেয়

চড়–ই পাখিরা জানে

আমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছি

এলাচের দানা জানে

কার ঠোঁট গন্ধময় হবে—

তুমি ব্যস্ত, তুমি একা, তুমি অন্তরাল ভালোবাসো

সন্ন্যাসীর মতো হাহাকার করে উঠি

দেখা দাও, দেখা দাও

তোমার ভেতরে তুমি, সমুদ্র মন্থনে তুমি.

দেখা দাও—

পরমুহূর্তেই ফের চোখ মুছি।

দিগন্ত উড়িয়ে হেসে বলি,

তুমি যেখানে যাও, আমি সঙ্গে আছি।’

মুমু থেমে যায় আবারও। আগের মতোই তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। চোখ দুটো কেমন আবছা হয়ে আসে আমার। ঘোরলাগা মানসে আমি কেবল আকাশের দিকে তাকাই। নীলচে মেঘে ছেয়ে আছে একপাশ। দুটো পাখি উড়ে যাচ্ছে মেঘ ঘেঁষে।

ফিক করে আবার হেসে ওঠে মুমু। আলতো করে আমার হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলে, ‘আমি স্যরি।’

‘কেন?’

‘তুমি বলে ফেলেছি।’

‘আমি দুঃখিত হই নি, ব্যথিতও হই নি একবিন্দু, বরং সুখ জেগেছে, চঞ্চল হয়েছে মন। কারণ—কেউ-একজন আমাকে তুমি বলেছে; আনমনে নয়, ভালোবেসে।’

নতুন একটা খাবারের দোকান হয়েছে ফুলার রোডে। মুমু ওখানে ঢুকেই খুব উৎফুল্ল হয় বলল, ‘অনেকদিন আইসক্রিম খাই না। আজ আইসক্রিম খাব। আইসক্রিম তোমার পছন্দ তো?’

‘খুব।’

‘কোন ফ্লেভারের?’ কোনার টেবিলটাতে বসতে বসতে মুমু বলল।

‘এটা তো কখনো খেয়াল করি নি।’ মুমুর পাশের চেয়ারে বসি আমি।

‘কেন?’

‘জীবনটা এভাবে শুরু হয়েছে, এভাবে কাটছে, তাতে তেমন করে আইসক্রিমই খাওয়া হয় নি একজীবনে। যা-ই-বা খাওয়া হয়েছে, তাতে স্বাদটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, তার রং কী, কোন ক্লেভারের খেয়াল করি নি কখনো।’ কথাটা বলতে কেমন লজ্জা অনুভূত হয় আমার।

টেবিলে মেলে রাখা আমার হাতটাতে আলতো স্পর্শ করে মুমু, ‘তুমি অনেক সরল, খুব সাধারণ।’

‘যাদের কপালে প্রতি পরতে পরতে দুঃখ।’

‘কিন্তু সেই দুঃখকে তারা ঐশ্বর্যের মতো ভোগ করে। এবং তারা ছোটখাটো যে ভুল করে, ক্ষমা পেয়ে যায় নিমিষে।’

‘যদি বড় ভুল করে?’

মুমু চোখ সরু করে তাকায় আমার দিকে। তারপর কিছুটা ধীরলয়ে বলল, ‘সম্ভবত সেটারও।’

‘তাহলে তো বলতে হয় বেশ সুপ্রসন্ন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি।’

মুচকি হাসে মুমু, ‘সম্ভবত।’

হাত নেড়ে নেড়ে সার্ভিস বয়কে কী যেন বলতে থাকে মুমু। কোনটার সঙ্গে কোনটা মেশালে কী হবে আইসক্রিম, কোন রঙের সঙ্গে কোন রং—মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি আমি। হঠাৎ ঘুরে তাকায় ও, ‘ঠিক আছে তো?’

‘আমি তো কিছু শুনি নি।’

‘তাহলে!’

‘দেখেছি।’

চোখ আবার সরু করে ফেলে মুমু, ‘কী দেখেছ?’

‘অনেক কিছু।’ মুমুর হাতটা এবার ছুঁয়ে দিই আমি আলতো করে। ও ওটা জাপটে ধরে। আমি হাসতে হাসতে বলি, ‘একটা সুন্দর মুখ কথা বলছে. হাত নেড়ে নেড়ে সে তার চাওয়া বুঝাচ্ছে—এরিক মারিয়া রেমার্ক হলে তার বর্ণনা একরকম হতো, জন লেনন হলে আরেক রকম, সত্যজিৎ রায় হলে অন্য রকম। কী অপরিসীম তাদের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা! আমি তো তাদের মতো না মুমু। তাই কী দেখেছি তা বলতে পারব না ঠিকমতো।’

হাতটা আরও একটু চেপে ধরে মুমু। পূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকায়। ঠোঁটের কোনায় একটুকরো হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘বাবা, যে কলেজে শিক্ষকতা করেন, ওখানেই আমি পড়তাম। কোনো কোনো দিন আমার হয়তো ছুটি হতো দুটোয়, বাবার তিনটায়, আমি অপেক্ষা করতাম। সারা কলেজজীবনটা আমি বাবার সঙ্গে কলেজে যেতাম, বাসায়ও ফিরতাম একসঙ্গে।’

‘বাসা থেকে কতদূর ছিল কলেজটা?’

‘দু কিলোমিটার। মাঝে মাঝে রিকশা পাওয়া যেত না। হেঁটে হেঁটে কলেজে যেতাম আমরা। ঘেমে যেতাম আমি। বাবা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বের করতেন, বাজারে পাওয়া যায়, এসব রুমাল না কিন্তু। সাদা সুতি কাপড় কিনে বড় করে রুমাল বানাতেন বাবা। বাজারে যা পাওয়া যায়, তা তো ছোট ছোট। ওসব রুমাল পছন্দ করতেন না তিনি। ওই রুমাল দিয়ে বাবা আমার চোখমুখ মুছে দিতেন রাস্তার পাশে কোনো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। রাস্তার মানুষজন তা দেখে হাসতেন। আর আমি পেতাম লজ্জা।’

‘ওসব দিন আর আসবে না।’

‘কোনোদিনই না।’ চোখ দুটো কেমন ছলছল করে ওঠে মুমুর, ‘কলেজ থেকে বাসায় ফেরার সময় অনেকদিন আমি আর বাবা আইসক্রিম খেতে খেতে বাসায় ফিরেছি। ওগুলো অবশ্য আইসক্রিম না, বরফ বলা হতো ওগুলোকে। স্রেফ পানি, রং আর চিনি মিশিয়ে জমাট বাঁধা একটা জিনিস, তার ভেতর বাঁশের কাঠি ঢুকানো।’

‘চিনি না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্যাকারিন। ওই বরফ হাত গলিয়ে কনুইতে নেমে আসত, তার রং ছড়িয়ে পড়ত জামাতে, ভিজে যেত হাতে রাখা বই-খাতা। ’

‘তুমিও ওসব খেতে।’

‘এই শহরে আমরা যারা প্রতিদিন রঙ-বেরঙের জুতো পরে ঘুরি, তাদের প্রত্যেকের পা মাটি মেশানো পথেই ছিল একদিন। ধুলো মাখা সেই পায়ে কত দিন দূর্বা জড়িয়ে ধরত, কত দিন মন-কাটা খোঁচা দিত সেখানে, জামা আর প্যান্টের সঙ্গে লেগে থাকত শত শত ঘাগড়ার কাটা।’ হাসতে থাকি আমি, ‘আমাদের সবার শুরু হতো সেই ধুলোমাখা পথেই। জন্মের পরপরই মুরগি ভাজা আর বার্গার খাওয়া কিছু মানুষ ছাড়া।’

সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে ফেলে মুমু, ‘ঢাকায় এলেই বাবা আর আমি নাটক তো দেখতামই, বেইলী রোডের দোকান থেকে আইসিক্রম খেতাম নাটক শেষে। কত স্বপ্নময় দিনগুলো?’

‘এখন !’

দু চোখ মেলে এক পলক দেখে মাথা নিচু করে ফেলে মুমু, ‘আরও বেশি।’ কেমন লাল হয়ে উঠেছে ওর গাল দুটো। ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দিই। কিন্তু তার আগেই আইসক্রিম হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা।

৭

মাকে ফোন করা দরকার। বেশ কয়দিন হলো ফোন করা হয় না তাকে। অথচ আগে এরকম হয় নি কখনো। দিনে একবার হলেও ফোন করতাম। এই পৃথিবীতে মা হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। যার সঙ্গে যখন তখন কথা বলা যায়, মনের সব কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়। কোনো কোনো দিন তার সঙ্গে কথা না বললে খারাপ হয়ে যায় মন।

কিন্তু এ কয়দিন খারাপ হলো না কেন?

মুচকি হাসি আমি। জীবন হচ্ছে একটা প্রবাহমান নদী, স্রোতের মতোই তার মন, এক ঘাট পেরিয়ে অন্য ঘাটে যায়, নতুন ঘাটে নতুন শ্যাওলা ছড়ায়। বিরক্ত লাগে আমার। নদী তো নদী, মানুষ তার মতো হবে কেন! মানুষ হচ্ছে সেই, সে তার শেকড় আঁকড়েই বড় হয়, গাছের মতো। গাছ নিজেকে বিলিয়েই বেঁচে থাকে, আমার মায়ের মতো।

মুমু তাহলে কে?

আমার মা যদি গাছ হয়, মুমু হচ্ছে তার ফুল। জীবন বয়ে নেওয়ার পরাগ, বীজ। সেই বীজ থেকে গাছ হবে, একদিন মুমুও তেমন।

মার ফোনের রিং বাজছে। এভাবে অন্তত তিনবার বাজবে। আশপাশের কেউ হয়তো শব্দ শুনে বলবে—ফোন বাজে তো আপনার। মা হন্তদন্ত হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে রিসিভ করে তখন বলবে, ‘ভালো করে শব্দই তো হয় না মোবাইলে!’

আজ একবার রিং হতেই রিসিভ করল মা। আগের মতো হন্তদন্ত গলায় বলল, ‘পরীক্ষা কেমন হলো, বাবা?’

‘আমার তো পরীক্ষা ছিল না, মা।’

‘এতদিন তাহলে ফোন দাও নি কেন?’

‘একটু ব্যস্ত ছিলাম।’

‘আমি আবার মনে করেছিলাম পরীক্ষা। ডিস্টার্ব হবে বলে ফোন দিই নি। প্রতিদিন খালি ফোন দিতে ইচ্ছে করেছে।’

‘তোমার দাঁতের ব্যথা এখন কেমন?’

‘নাই।’

‘ওই ওষুধে কাজ হয়েছে?’

‘তাই তো দেখছি।’

‘ওষুধগুলো কয়দিন যেন খেতে বলেছে ডাক্তার?’

‘একুশ দিন।’

‘বাকি আছে আর কয়দিন?’

‘ছয়দিন।’

‘ঠিক আছে, তারপর আবার একদিন ডাক্তারের কাছে যেয়ো।’

‘যাব।’ মা ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। একটা কথা বলার সময় মা এমনভাবে শ্বাস ছেড়ে প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু মাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ দিই না আমি। হাসতে হাসতে বলি, ‘মা।’

মা ছোট্ট করে জবাব দেয়, ‘উ।’

‘ধরো, একদিন আমি ভার্সিটি থেকে বাড়ি আসলাম। সঙ্গে একজন মানুষকে নিয়ে আসলাম। তুমি কি রাগ করবে?’

মা আমার প্রশ্নকে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বলল, ‘আগে বলো সে কী কী খেতে পছন্দ করে—পোলাও, না বিরিয়ানি? কোন ফলের আচার পছন্দ তার? দেশি মুরগি, না দেশি গরু? খেজুরের রস খায় কি সে? চুল কত বড় তার—বব কাটা, না লম্বা কোমর পর্যন্ত?’

আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল মা। থামিয়ে দিয়ে বলি, ‘তুমি জানো—মানুষটা কে?’

‘না, আপাতত ওসব জানার দরকার নেই আমার। আমার বাড়িতে এলেই সবকিছু জেনে যাব আমি। মানুষকে জানতে খুব বেশি কিছু লাগে না বাবা। মুখ দেখলেই সব বোঝা যায়।’

‘এ জন্যই আমার মা তুমি।’

‘এখন আর বেশি কথা বলব না আমি। দু রাকাত নফল নামাজ পড়ব। শোকর গুজারি করব আল্লার। ভালো কথা—।’ মা এবার শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ে, ‘হাতে টাকাপয়সা আছে তো?’

‘আছে।’

‘না থাকলে বলো। ধান বিক্রি করেছি। কিছু পাঠিয়ে দিই।’

‘না লাগবে না।’

‘তুমি বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় কিছু টাকা দিয়ের্ছিলাম, তারপর আর কিছু নেও নাই। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে আমার। কী খাও, না-খাও—সেটাও জানতে পারি না কখনো।’ মা একটু থামে, ‘মেয়েটার নাম কী, বাবা?’

মাকে একটু বিভ্রান্ত করতে চাই আমি, ‘কোন মেয়েটা?’

‘ওই যে, যে মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসবে।’

‘সে যে মেয়ে, এটা বুঝলে কী করে তুমি?’

‘মায়েরা সব বোঝে।’ মার আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ।

কোনো একদিন সত্যি সত্যি মুমুকে নিয়ে মায়ের কাছে যাব। কিন্তু ওকে বলব না কোথায় নিয়ে যাচ্ছি ওকে। একটু পর পর ও ধৈর্য হারিয়ে বলবে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে? আমি কেবল হাসব কিছু বলব না।

রেলগাড়িতে ও আরও অস্থির হয়ে যাবে, ‘বলো না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

আমি বলব, গুম করতে।

চোখ দুটো টানটান করে ও আমার ভেতরটা দেখে বলবে, আমি কি এখন দৃশ্যমান আছি প্রসূন, কবেই তো গুম হয়ে গেছি, তোমার মাঝে, তোমার অন্তঃস্থ প্রকোষ্ঠে।’

কথাটা শুনে ভীষণ মুচড়ে উঠব আমি, ছলছলিয়ে উঠবে বুকের ভেতরটা। আমি ওর হাত ধরব তখন। রেলের দু’ বগির সংযোগস্থলে গিয়ে দাঁড়াব। কোনো কথা হবে না। দরজা দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব বাইরে। একটু পর আমরা টের পাব-আমাদের ঝেড়ে লম্বা তালগাছগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, ক্ষেতে ঘাস খাওয়া গরুগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, মাঠে কাজ করা রোদমাখা কৃষকগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, লাইটপোস্টগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, এমনকি উড়ে যাওয়া কিছু পাখিও পিছিয়ে যাচ্ছে। এরই মাঝে সবাই এক পলক আমাদের দিকে তাকাবে। তাদের চোখে আমরা বেদনা দেখব, দেখব দুঃখ গড়ানো ছলছল। কিছু না, কেবল আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না বলে তাদের এই কষ্টজাগানিয়া মন।

মুমু একসময় হঠাৎ বলে উঠবে, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, একটু মাথা রাখি তোমার বুকে? কথা শেষ না-হতে ওর মাথাটা টেনে নেব আমি। ঠেসে ধরব বুকের সঙ্গে। ও উ উ শব্দ করতে করতে আরও ঠেসে দেবে মাথাটা। দুলন্ত ট্রেনে দুলতে থাকব আমরা, দুলতে থাকবে আমাদের মনও। সদ্য বিবাহিত আমাদের চেয়ে সামান্য বড় এক দম্পতি হঠাৎ আমাদের সংযোগস্থলের পাশ দিয়ে ওপাশে ট্রেনের ক্যান্টিনের দিকে যেতে নেবে, চা খেতে। আমরা চমকে উঠব ছলাত করে, সরে যাব একে অপর থেকে। মেয়েটা হাসতে হাসতে বলবেন, স্যরি। আমরা বলব, ইটস ওকে। ছেলেটা ঘুরে তাকাবে তখন, ‘জীবন তো এরকমই, তাল-জ্ঞানহীন ভালোবেসে যাওয়া।’

তারা চলে যেতেই মুমু চোখ বড় করে বলবে, ‘এটা কী বললেন উনি!’ আমি সেই কথার কোনো জবাব দেব না। তাল-জ্ঞানহীন ভালোবাসার জন্য মাথাটা আবার ঠেসে ধরব বুকের সঙ্গে।

কু ঝিক ঝিক ট্রেন চলছে। কু ঝিক ঝিক মন। কী অদ্ভুত দুলুনি! এ স্টেশন পেরিয়ে সে স্টেশন। এ বাজার ছেড়ে আরেক বাজার। এক এলাকা রেখে আরেক এলাকা।

তারপর আমাদের স্টেশন। ট্রেন থেকে নেমেই মুমু অবাক হয়ে বলবে, ‘এ কোথায় এলাম?’

আমি তখনো কিছু বলব না।

ও আমার হাত চেপে ধরবে, ‘বলো না কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

আমি তখন রাস্তার পাশের কৃষ্ণচুড়া দেখিয়ে বলব, ‘এই গাছটা না অদ্ভুত! বছরে দুবার ফুল দেয়।’

‘যাহ্, তাই হয় নাকি?’

গাছটার দিকে তাকাব আমি। আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে সেটা, ঝিরিঝিরি বাতাসে ঝিরিঝিরি কাঁপা পাতায়। এখানে আমার সোনা-ঝরানো শৈশব আছে, আছে বুক কেমন করা মুহূর্ত। আর ওই যে দেহে দংশনের চিহ্ন নিয়ে খেঁজুরগাছ, কতদিন সেখান থেকে হাঁড়ি নিয়ে রস খেয়েছি। গাছের মালিক অনিল কাকা দেখেছেন, কিন্তু কোনোদিন কিছু বলেন নি। আচ্ছা, অনিল কাকুর মেয়ে রাজশ্রী দিদি এখন কোথায়? যা সুন্দর ছিলেন তিনি। ঠিক দুর্গার মতো দেখতে। তাদের বাড়িতে এলেই মাঝে মাঝেই আমার মাথায় হাত বুলিতে বলতেন, আমার জন্য একটা বর ঠিক করে দিবি?

আমি কোনো দিন হ্যাঁ বলি নি। তখন ছোট ছিলাম, তবুও আমি জানতাম—অন্ধ মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না। মাঝে মাঝে মনে হতো—এত কষ্ট দিদির, বড় হলে আমি নিজেই বিয়ে করব।

ইট বিছানো পথ পেরিয়ে মাটির রাস্তায় পা রাখব আমরা। এটাকে ঠিক রাস্তা বলে না, বলে হালট। ওই হালটের পাশে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে, পাশে ছোটখাটো জঙ্গল। পুকুরটা রুমাদের। ও আমাদের সঙ্গে পড়ত। আমি, শিহাব, রতন আর বাচ্চু মিলে একরাতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম ওই পুকুরে। বড়শিতে চারা লাগিয়ে চারজন বসে আছি এক পা তোলা বকের মতো। হঠাৎ রতনের বড়শিটা নেমে যায় নিচে। সুতোর সঙ্গে যে পাটখড়িটা লাগানো থাকে, যেটাকে পাত্তারি বলে, ভেসে থাকে পানির ওপর, ডুবে যায় সেটাও। বড় একটা মাছ হবে ভেবে আমরা যারপরনাই উত্তেজিত। রতন ওর সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরে আছে ছিপটা। একটু পর টের পাই বড়শিসহ পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে রতন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ছিপ ছেড়ে দিয়ে রতনের হাত চেপে ধরি একজন, একজন কোমর, বাচ্চু পা চেপে ধরে হাডুডু খেলার মতো। অনেকক্ষণ কায়দা করে টানটান হওয়া বড়শিটা টেনে তোলা হলো ওপরে। তারপর চারজনই চিৎকার-সাপ সাপ! মাঝরাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে সেই চিৎকার পৌঁছে গেল চারপাশে। লোকজন ছুটে এলেন, রুমাদের বাসার মানুষজনও। চার ব্যাটারির লম্বা স্টিলের টর্চলাইট জ্বালিয়ে সবাই দেখলেন, ওটা আসলে সাপ না, কুঁচে। সবাই খায় না। যাদের বাতের রোগ আছে তারা খায়। রুমার বাবার বাতের রোগ আছে। তিনি সেটা হাতে নিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন, ‘কাল সকালে এসে মাছ ধরবে তোমরা। এই পুকুরে অনেকগুলো চিতল মাছ আছে। প্রত্যেকে একটা করে না ধরা পর্যন্ত ছুটি নেই তোমাদের। রাতে মাছ ধরতে আসার এটাই শাস্তি।’

পাশে দাঁড়ানো রুমা খিক করে হেসে ওঠে। লজ্জায় আমরা তিন দিন স্কুলে যাই নি, বাড়ি থেকেও বের হই নি।

তারপর থেকে রুমা আমাদের দেখলেই ফিসফিস করে বলত—মাছ চোর, মাছ চোর আর হাসতে থাকত মিচকে শয়তানের মতো।

আমি জানি—লম্বা ধানখেতটা পেরিয়ে একটা গাছ দেখেই থমকে দাঁড়াবে মুমু। মাথা উঁচু করে বলবে, ‘এটা কী গাছ?’

‘শ্যাওড়া গাছ।’

চমকে উঠবে ও, ‘এই গাছে তো ভূত থাকে।’

আমি বলব, ‘থাকে।’ তারপর ছোটকালের সেই ঘটনাটা বলব ওকে। স্টেশনের পাশে একটা সিনেমা হল ছিল। একদিন চুপিচুপি নাইট শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা তিন জন। রাতে বাসায় ফেরার সময় দেখি—শ্যাওড়াগাছের নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সারা শরীরে সাদা কাপড়। একেবারে স্থির মানুষটা, কেবল কাপড়টা মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে অল্প অল্প।

চাঁদ ছিল সেদিন আকাশে। ওটা একবার ঢেকে যাচ্ছিল মেঘে, একবার ভেসে উঠছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থা ঠকঠক। রতন কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘আমাকে ধর, আমি মরে যাচ্ছি।’ ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আব্বাস বলল, ‘আমিও।’ আমি আর কিছু না বলে দাঁড়িয়ে থাকি কীভাবে! আমিও বলে উঠি, ‘আমিও।’

তিনজন মরতে যাওয়া মানুষ দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু শ্যাওড়াগাছের নিচে থাকা মানুষটার কোনো নড়চড় নেই। মাঝে মাঝে কেবল পরনের কাপড়টা নড়ে উঠছে তার। রতন আবার ফিসফিস করে বলল, ‘চল, দৌড়ে পালিয়ে যাই।’ আব্বাস বলল, ‘কোথায়?’ রতন উত্তর দিল, ‘সিনেমা হলের দিকে।’

আব্বাস এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘তাহলে সকালের আগে বাড়ি ফেরা হবে না। আর বাড়িতে আমাদের না দেখলে পিঠের চামড়া তুলে ডুগডুগি বানাবে বাড়ির সবাই।’

ভয়ে আমরা কাঁপছি। হঠাৎ ওপাশ থেকে একটা পিকআপ আসতে দেখলাম আমরা। কাছাকাছি আসতেই তার হেডলাইটের আলোতে দেখি—কার যেন সাদা একটা কাপড় উড়ে এসে আটকে আছে ওখানে। তিনজন তিনজনের মাথায় চাটি মেরে বললাম, চল, এবার লজ্জায় আত্মহত্যা করি।

পুরোনো কথাটা বলে মুমুর দিকে তাকালাম। ও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। একবার আমার বুকের সঙ্গেও মাথা ঠেকানোর চেষ্টা করল। আমি হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ালাম। এটা গ্রাম, শহর না। কেউ দেখে ফেলে টিপ্পনী কাটবে, আড়ালে-আবডালে এই ঘটনার ডাল ছড়িয়ে দেবে। মুরব্বিদের কেউ কেউ বলে উঠবে, কেয়ামতের আর বাকি নেই। তওবা তওবা।

ছোট্ট একটা ব্রিজ আছে আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথে। তার পাশে শতবর্ষী একটা বটগাছ, কেউ বলে আরও বেশি বয়স। তার নিচে টং একটা চায়ের দোকান। মুমু আবার থমকে দাঁড়াবে সেখানে, ‘চলো না এককাপ চা খাই। কতদিন এরকম জায়গায় চা খাই না।’

‘চলো।’

কিছুটা লাফিয়ে উঠবে ও, ‘থ্যাংক ইউ। কনডেন্স মিল্কের চা খেতে খেতে জিবের টেস্ট চেইঞ্জ হয়ে গেছে। গরুর দুধের চা খাব আমরা।’ দোকানটায় বসতে বসতেই কালো হয়ে যাওয়া বেঞ্চ থেকে উঠে যাবে অনেকে। বসার সুযোগ করে দেবে আমাদের। জগতের সবচেয়ে যতœ নিয়ে চায়ের দোকানদার মনির চাচা চা বানাবেন। কাঁপা কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দেবেন আমাদের দিকে। চা খেতে খেতে আমরা শুনতে পাব, আশপাশ থেকে কেউ কেউ বলছেন, মাইয়াডা কে রে? বড় সুন্দর তো! পাশ থেকে আরও একজন হয়তো বলবে, শহরে পড়তে গিয়া আজকাল পোলারা বিয়াও করে।

এরই মধ্যে চা খাওয়া শেষ হবে আমাদের। টাকা দিয়ে চলে আসার সময় টের পাব—সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, মনে তাদের হাজারো প্রশ্ন।

আরও একটু এগোতেই বাড়ি দেখা যাবে আমাদের। ঝট করে আমি মুমুর দিকে তাকাব। স্বপ্নের নীলাভ আলো ছেয়ে আছে ওর সারা মুখে, আর ওর নিগূঢ় মমত্বময় চোখ, ঈশ্বরও যা দেখে পাশ ফিরবেন, দেবদূত হবেন নিটোল বিমোহিত। আর আমি, আমি কেবল মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ওর ঘামের কপালটায় হাত রাখব। ও নীল হয়ে যাবে আরও।

ঠিক তখনই আমরা দেখব—আমার চির সনাতনী মা দাঁড়িয়ে আছেন বাহির বাড়ির আঙিনায়। এরই মধ্যে তিনি খবর পেয়েছেন সচরাচর বাড়ি না-আসা তার ছেলেটা বাড়ি ফিরছে, সঙ্গে অলৌকিক অমল-ধবল জ্যোৎস্নামাখা একটা মেয়ে।

মুমুকে সামান্য খোঁচা দিয়ে বলব, ‘ওই যে, ওই যে আমার মা।’ ও এক পলক মায়ের দিকে তাকিয়ে নিচু করে ফেলবে মাথাটা। আমি আবার বুঝে যাব—এই মেয়েটাকে ভালো বাসতে বাসতে চুপচাপ মরে যাব আমি একদিন, কোনো একদিন।

৮

কিছু-একটা হয়েছে, বুঝতে পারছি আমি। সাবা মুচকি হেসে বলল, ‘আপনি ওরকম করছেন কেন, স্যার?’

চোখ তুলে তাকালাম সাবার দিকে। কিন্তু ভালো করে চোখ মেলতে পারছি না আমি। কেমন যেন বুজে বুজে আসছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটাও। কিন্তু এরকম তো করার কথা না। কখনো এমন হয়ও নি আমার। অবসাদ লাগছে শরীরটাও।

হাসিটা লেগে আছে এখনো সাবার মুখে। হাসি সব সময় সুন্দর, কিন্তু এই ওর হাসিটা অসম্ভব কুটিল মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমি বুঝতে পারছি চোখে ঘুম লেগে আছে আমার। সাবাকে বললাম, ‘আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু আগে?’

‘এটা কি কোনো প্রশ্ন হলো!’ সাবা হেসে ওঠে শব্দ করে, ‘মানুষ ঘুমানোর আগে বুঝতে কিংবা জানতে পারে—সে ঘুমাচ্ছে। আপনি বুঝতে পারেন নি, স্যার?’

‘না।’

‘আপনার ঘুম ভেঙেছে—এটা তো বুঝতে পেরেছেন?’

সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করি আমি। চোখে এখনো ঘুম। গলার স্বরেও ঘুমের আবেশ। মাথা ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখার চেষ্টা করি। ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। ঝাপসা লাগছে ঠিক সামনে বসা সাবার মুখটাও।

উঠে দাঁড়াই আমি।

উঠে দাঁড়ায় সাবাও, ‘কোনো সমস্যা, স্যার?’

‘ওয়াশরুমে যাব। কেমন যেন লাগছে।’ ডান পাশের কোনার দিকে ওয়াশরুম। আমি সেদিকে যেতে যেতে বললাম, ‘বইটা খুলে বসো তুমি। দু মিনিটের মধ্যে আমি আসছি। চোখে পানি দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।’

সাবা দূরাগত গলায় বলল, ‘আমিও তাই মনে করছি।’

ওয়াশরুমে আয়নার দিকে তাকালাম। সমস্ত মুখটায় কোনো বদলে যাওয়া নেই, কেবল চোখ দুটো একটু লাল। একটু ফোলাও মনে হচ্ছে চারপাশ। ট্যাপ ছেড়ে ঝাড়া এক মিনিট পানির ঝাপটা দিলাম চোখে, বেশ আরাম হলো, ঘুমের রেশটাও কেটে গেল।

আবার আয়নায় তাকালাম। চোখের লাল রঙটা লালচে হয়েছে এখন। কিন্তু শরীরটা আগের মতোই—ঝিমঝিম।

বাইরে আসতেই দেখি—সাবা দাঁড়িয়ে, হাতে ধবধবে একটা তোয়ালে। বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, ‘এখন কেমন লাগছে, স্যার?’

‘আগের চেয়ে একটু ভালো।’

‘আপনাকে আরও এক কাপ কফি দিই?’

‘চা কিংবা কফি সাধারণত আমি পড়ানো শেষে খাই। আজ প্রথমেই দিলে। এখন আরও এক কাপ খাব!’

সাবা হাসতে হাসতে বলল, ‘আমি তো পড়তে বসেই কফির কাপ নিয়ে বসি। আজ মনে হলো দুজন একসঙ্গে খাই।’ আমার হাত থেকে তোয়ালেটা ফেরত নিয়ে সাবা বলল, ‘আরও এক কাপ খান, ভালো লাগবে আপনার। মাঝে মাঝে মানুষের এরকম হয় না—খুব ঘুম পায় হঠাৎ, সামনে যা পায় তার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়েও নেয় একটু। আপনার সম্ভবত এরকম কিছু-একটা হয়ছে আজ।’

‘হয়তো।’

দু-তিন মিনিটের মধ্যে আরও এককাপ কফি এনে চেয়ারে বসল সাবা। কাপটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘কাল খুব ব্যস্ত ছিলেন আপনি?’

‘ব্যস্ত তো প্রতিদিনই থাকতে হয়।’

‘কাল ব্যস্ত ছিলেন রিকশায়।’

কফির মগে চুমক দিতে নিয়েই থেমে যাই আমি। চোখ তুলে সাবার দিকে তাকাই। ওর চোখে রাজ্যের রহস্যময়তা। দুহাতে চেপে ধরে আছে কলামটা। অভ্যাসে সেটা কামড়ে ধরেছে দাঁতে।

‘হ্যাঁ, অনেকদিন পর রিকশায় ঘুরলাম।’

‘রিকশায় ঘোরাটা বেশ আনন্দের।’

‘হ্যাঁ, বেশ আনন্দের।’

‘সঙ্গে যদি কেউ থাকে, তাহলে আরও বেশি আনন্দের।’ সাবা ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘নাম কি মেয়েটার?’

‘মুমু।’

‘চমৎকার নাম।’

‘চমৎকার মেয়েও।’

‘আমার চেয়েও!’ সাবা হাসতে শুরু করে শব্দ করে। বিব্রত বোধ করি আমি। ওর ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বলি, ‘এভাবে হাসছো যে! তোমার বাবা-মা কী বলবেন?’

‘বাসায় নেই তারা।’

‘কাজের মানুষগুলো!’

‘তারা জানে আমি মাঝে মাঝে এভাবে হেসে উঠি। বিশেষ করে যখন মনটা খুব খারাপ থাকে, তখন।’

‘মন খারাপ কেন তোমার?’

হাসি হাসি মুখেই সাবা তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমি প্রশ্নের জবাব আশা করি ওর কাছে। তার বদলে কলমটা ইচ্ছেমতো কামড়াতে থাকে ও। একসময় খটাস করে ভেঙে ফেলে দাঁত দিয়ে। টেবিলেই টুকরোগুলো রেখে হাসিমুখেই বলতে থাকে, ‘মাঝে মাঝে সবকিছু এভাবে ভাঙতে ইচ্ছে করে। এই যে—।’ পাশে রাখা কফির মগটা হাতে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে সাবা, ‘ঠিক এভাবে।’

চমকে উঠি আমি। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মগটা মেঝেতে পড়ে। ছড়িয়ে গেছে তা চারপাশে। সাবা এখনো হাসছে, ‘স্যার, আপনার এভাবে কিছু ভাঙতে ইচ্ছে করে না!’

কিছু বলি না আমি। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাই আমি। ভয়ও হয় খানিকটা। কেমন অসংলগ্ন লাগছে সাবাকে। ঘোরলাগা চোখ, ঘোরলাগা ঠোঁটও। কেবল সমস্ত অবয়বটাই কেমন যেন রূঢ়তায় মেশানো।

দুহাত উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙানোর ভঙ্গি করে সাবা। তারপর হাত দুটো টেবিলে রেখে ঝুঁকে বসে আমার দিকে, ‘অ্যালেক্স মিশেল নামে এক ভদ্রলোক টিভিতে কমেডি শো দেখার সময় হাসতে হাসতে মারা যান। ১৯৭৫ সালে ওই ঘটনার পর তার বিধবা স্ত্রী একটি চিঠি লেখেন অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে। সেখানে লেখা ছিল—আমার স্বামীর শেষ সময়টি আনন্দময় করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।’

‘হঠাৎ এ প্রসঙ্গ?’

সাবা আরও একবার হেসে ওঠে শব্দ করে, ‘আমিও এভাবে হাসতে হাসতে হাসতে মরে যেতে চাই। তার আগে একটা চিঠি লিখে যেতে চাই।’

‘কাকে?’

‘আপনাকে। চিঠিতে লেখা থাকবে—স্বপ্ন দেখার আনন্দ আর স্বপ্ন ভাঙার বেদনা, দুটোই আপনি দিয়েছিলেন আমাকে, আপনাকে ধন্যবাদ।’

এ মুহূর্তে খুব মায়া হয় মেয়েটার জন্য। ইচ্ছে করে ওর একটা হাত নিজের দুহাতের মুঠোয় নিয়ে কিছু কথা বলি। ওকে বলতে ইচ্ছে করে—মানুষের সব স্বপ্ন দেখা উচিত না। কোনো একটা লিমিটেশন থাকা দরকার। স্বপ্নভঙের বেদনা পুণ্যঘর ভাঙার চেয়েও বেদনাদায়ক।

না কথাটা বলা হয় না আমার। শিক্ষক খোলস থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসার দরকার। নূপুর হলে আমি এখন কী করতাম, তা ভেবে নেই ঝট করে, ‘তোমাকে চমৎকার একটা ভালোবাসার গল্প শোনাব আজ। শুনবে?’

‘ভালোবাসার গল্প শুনতে সবার ভালো লাগে, সব মানুষের ভালো লাগে।’ সাবা নিরাসক্ত গলায় বলল, ‘বলুন।’

‘টিনা নামে একটা মেয়ে ছিল আমেরিকার আলাস্কা রাজ্যের কোডিয়াক শহরে। প্রথম দেখাতেই তিনি প্রেমে পড়ে যান একটা ছেলের, যার পেশা মাছ ধরা, জেলে। টিনার কাছে মনে হয়েছিল-পুরো আলাস্কায় ওই তরুণের মতো এত আকর্ষণীয় কেউ নেই। টিনার ভাষায়—আমি তো পুরাই থ।’

‘তারপর?’ আগ্রহী হলো সাবা।

‘ছেলেটিরও চোখ পড়ে যায় টিনার ওপর। একটু একটু করে কাছে আসে সে। ঠিক তখনই টিনা বলল, আমি কিন্তু বধির।’

‘শুনে ছেলেটি কী বলল?’

‘টিনার ঘাড়ে নিজের দুহাত রাখে ওর চোখের দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর চিৎকার করে বলল, আমার নাম ক্রিস।’ সাবার চোখের দিকে তাকাই আমি, ‘টিনা কিন্তু বধির ছিল না মোটেই। তারপরও কেন বধির সেজেছিল ও—জানো?’

‘কেন?’

‘কেবল কিছু শুনতে, কেবল কিছু জানতে। বধিরদের সামনে সবাই সত্য কথাটা বলে, এই ভেবে যে, সামনের মানুষটা কিছু শুনতে পাচ্ছে না।’

‘ক্রিস কি তেমন কিছু বলেছিল?’

‘হ্যাঁ, ক্রিস ওর বন্ধুদের সামনে বলেছিল, এই বাইশ বছরে এসে জানলাম, বুঝলাম—সাগরের সব মাছ পাওয়ার চেয়ে একজন মানুষের ভালোবাসা পাওয়া অনেক দামি। যা কয়লা থেকে হীরেয় পাল্টে দেয় সম্পূর্ণ জীবন।’

‘চমৎকার।’

‘সাবা—।’ মাথা নিচু করে ফেলি আমি, ‘এক জীবনে একজন মানুষের ভালোবাসাই যথেষ্ট। তুমি অপেক্ষা করো, রূপকথার রাজকুমারের মতো সে আসছে, আসবে।’ আমি একটু থেমে বলি, ‘নিশ্চিত আসবে।’

সাবা হাসে। সামনে নেমে আসা ওর সিল্কি চুলগুলো পেছনে ঠেলে দেয়। আমি ধরা গলায় বলি, ‘তোমার সঙ্গে আমি কি আরও এক কাপ কফি খেতে পারি?’

‘সম্ভবত আমাদের বাসায় আপনার শেষ কফি পান।’

‘কী করে বুঝলে?’

সাবা কিছু বলে না। কফি আনতে ভেতর ঘরে চলে যায়।

ব্রাক ইউনিভার্সিটির পাশে গরম চা খাওয়া মানুষটার সঙ্গে দেখা। বাম হাতে কালো একটা লাঠি, ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ডান হাত সামনে মেলানো, সাহায্য চাওয়ার ভঙ্গি।

পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম মানুষটার। ফিসফিসিয়ে বললাম, ‘চিনতে পেরেছেন আমাকে?’

চোখ পিটপিট করলেন মানুষটা, ‘আমি তো অন্ধ।’

‘গরম চা খাওয়ার খেলা বন্ধ করেছেন?’

কিছুক্ষণ চুপ রইলেন মানুষটা। তারপর আমার মতো গলা নিচু করে বললেন, ‘না, বন্ধ করি নি। প্রতিদিন ওভাবে গরম চা আর কত খাওয়া যায়! ধরে নিতে পারেন—এটা একধরনের অভিনয়, যা আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু করি।’

হলে আমি যে রুমটাতে থাকি, লম্বা একটা ফাটা আছে তার একটা দেয়ালে। সেখান থেকে কিছু সুরকি খুলে গেছে। গর্তের মতো হয়ে গেছে জায়গাটা। বিছানায় বালিশে মাথা রাখলেই চোখ যায় ওখানে।

দুটো টিকটিকি থাকে ওই গর্তে। সন্ধ্যার পর ঘরে আলো জ্বাললেই বেরিয়ে আসে ও দুটো। সারা দেয়ালে আমি ওদের বিচরণ দেখি, পোকা খাওয়া দেখি, লেজ মোচড়ানো দেখি।

কোনো কোনো দিন এমন হয়—সারা সন্ধ্যাটা ওভাবে শুয়ে কাটিয়ে দিই আমি। কিছু করতে ভালো লাগে না, পড়তেও না। ফাইনালের আর সপ্তাহখানেক বাকি, পড়তে ইচ্ছে করছে না আজও।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে মোবাইল বাজছে। ধরতে ইচ্ছে করছে না। টেবিলে রাখা আছে ওটা। বিছানা থেকে উঠলাম।

মুমুর ফোন, ‘ঘুমিয়েছিলে?’

‘না।’

‘তুমি তো মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ঘুমাও। ফোন ধরছ না দেখে ভাবলাম—ঘুমাচ্ছ। তবুও কেন যেন ফোন করতে ইচ্ছে হলো।’ মুমু একটু থেমে বলল, ‘কথা বলতে ইচ্ছে করছে।’

‘তুমি বরং তোমার হলের সামনে এসে দাঁড়াও। আমি আসছি।’

‘না। এক সপ্তাহ পর তোমার পরীক্ষা। ফাইনাল। বরাবরের মতো ভালো রেজাল্ট করতে হবে তোমাকে।’

‘ভালো রেজাল্ট করে কী হয়?’

‘অনেক কিছু।’ মুমু হাসতে হাসতে বলল, ‘কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, দেখেছ? তোমার জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়?’

‘না।’

তাহলে বারান্দায় আসো। দেখো কী সুন্দর চাঁদ। ফুল মুন।’

স্থির দাঁড়িয়ে রই আমি রুমের মাঝে। হঠাৎ কেন যেন কান্না পায় আমার। বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে, সব বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে চোখ দিয়ে। একটু পর টের পাই চোখ ভিজে উঠেছে আমার। গলার কাছে ভিড় করে আছে কী-একটা। না, শেষ পর্যন্ত মনে হলো—এভাবে না, প্রাণ খুলে কাঁদা দরকার আমার, অনেকটা শব্দ করে।

মুমু বিষাদমাখা গলায় বলল, ‘এই তুমি কাঁদছ? এই—।’ কথা শেষ করল না মেয়েটা। কাঁদতে শুরু করল সেও।

কী অদ্ভুত, আমি জানি না আমি কেন কাঁদছি, সম্ভবত জানে না মুমুও—সে-ও কেন কাঁদছে!

অলংকরণ: শতাব্দী জাহিদ

অন্যদিন ঈদসংখ্যা ২০১৮-এ প্রকাশিত অংশবিশেষ।

Leave a Reply

Your identity will not be published.