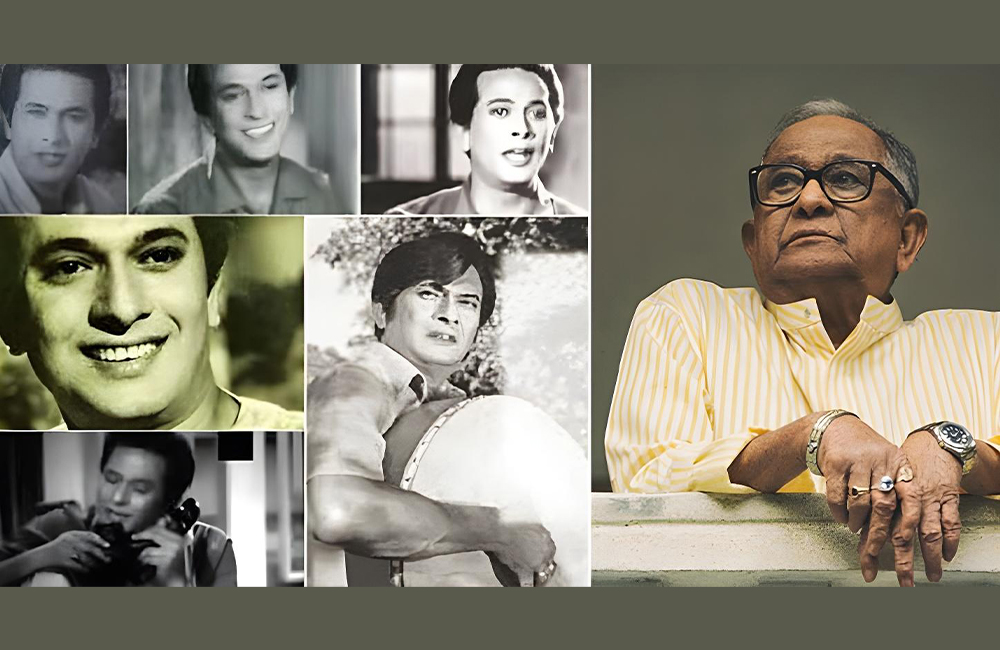

[এই ধারাবাহিক রচনাটিতে প্রয়াত চিত্রনায়ক রাজ্জাকের জীবন ও কেরিয়ারের নানা দিকের ওপর আলো ফেলা হবে। এখানে নায়করাজ রাজ্জাক সম্পর্কে পাঠকদের নানা কৌতূহল মিটবে, নানা প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

এখানে মূর্ত হয়ে উঠবে রাজ্জাকের শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের দিনগুলি, জীবন সংগ্রাম, নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং পর্যায়ক্রমে নায়করাজ হয়ে ওঠা...। থাকবে সেরা চলচ্চিত্র, সেরা গানের কথা। তাঁর নায়িকা ও পরিচালকদের প্রসঙ্গও উঠে আসবে। চলচ্চিত্রে যেসব কণ্ঠশিল্পীর গানের সঙ্গে তাঁর ঠোঁটের মেলবন্ধন ঘটেছিল, থাকবে তাঁদের কথাও। পরিচালক রাজ্জাক সম্পর্কেও পাঠকেরা জানতে পারবেন; জানতে পারবেন টালিউডে তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের কথা। পরিশেষে অন্য এক রাজ্জাকের অবয়বও ফুটে উঠবে এখানে।

এবার তুলে ধরা হলো রাজ্জাক অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির কথা।]

একজীবনে নায়করাজ রাজ্জাক তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রথম মুভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কলকাতার টালিগঞ্জের স্টুডিওতে। সেখানে তিনি চারটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন—তিনটি ছোট চরিত্র এবং এক্সট্রা হিসেবে। এদেশে আসার পর এখানেও শুরুতে কয়েকটি চলচ্চিত্রে ছোট চরিত্রে ও এক্সট্রা হিসেবে কাজ করেছেন। নায়ক হিসেবে তিনি প্রথম অভিনয় করেন ১৯৬৬ সালে, জহির রায়হানের ‘বেহুলা’ চলচ্চিত্রে। পরে বহু চলচ্চিত্রে তিনি নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। পরে এন্ট্রি হিরো এবং চরিত্রাভিনয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

বহু বিচিত্র চরিত্রে রাজ্জাক অভিনয় করেছেন। তার অভিনীত সেরা কয়েকটি চলচ্চিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

বেহুলা

নায়ক হিসেবে রাজ্জাকের অভিষেক চলচ্চিত্র হচ্ছে ‘বেহুলা’। ১৯৬৬ সালে স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার প্রয়াত জহির রায়হান চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। ছবিটি ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ।

চিরায়ত পৌরানিক কাহিনির চলচ্চিত্ররূপ ‘বেহুলা’। মনসামঙ্গল কাব্য থেকে এই কাহিনিটি গ্রহণ করেছেন জহির রায়হান। বলা বাহুল্য, কাহিনি বা গল্পটি হুবহু তুলে ধরেন নি। চলচ্চিত্রের উপযোগী অংশটুকুই তিনি উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে সংলাপ রচয়িতা আমজাদ হোসেনও স্বাধীনতা নিয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে কাহিনি ও সংলাপ রয়েছে পদ্যাকারে আর চলচ্চিত্রটিতে তা পাওয়া গেছে মানুষের মুখের কথার আদলে।

চলচ্চিত্রটি কাহিনিধারায় দেখা যায়—চম্পকরাজ্যের চাঁদ সওদাগরকে গণক ঠাকুর জানালেন যে, তার ছেলে লখিন্দরের বিয়ে হবে সাই সওদাগরের মেয়ে বেহুলার সঙ্গে। শুনে চাঁদ সওদাগর খুশি হন। কেননা বেহুলা তো তার বন্ধু কন্যা।...সাই সওদাগরের রাজ্যে বেড়াতে গেছে লখিন্দর। মৃগয়ায়। সেখানে পথের মাঝে তার সঙ্গে দেখা হয় বেহুলার। লখিন্দরের ময়ূর একটি সাপকে মেরে ফেলে। যেহেতু ওই রাজ্যে সাপ মারা নিষিদ্ধ সেহেতু লখিন্দরের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে সাপের কামড়ে তাকে মারা হবে। কিন্তু লখিন্দরের পিতৃপরিচয় জেনে সাই সওদাগর তাকে ক্ষমা করে দেন। তারপর একসময় লখিন্দর-বেহুলার বিয়ে হয়। কিন্তু যেহেতু চাঁদ সওদাগরের ওপর মনসার অভিশাপ ছিল সেহেতু বাসররাতে সাপের কামড়ে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। লখিন্দরের মৃতদেহ কলার ভেলায় তুলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদীর জলে। বেহুলাও স্বামীর সঙ্গিনী হয়। শেষে মৃত লখিন্দরের অস্থি নিয়ে ইন্দ্রের সভায় হাজির হয় বেহুলা। নৃত্যের মাধ্যমে স্বর্গের দেবতাদের খুশি করে। লখিন্দর প্রাণ ফিরে পায়। বেহুলা এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, মনসাকে পূজা দেবে তার শ্বশুর চাঁদ সওদাগর।

চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রসমূহে অভিনয় করেছেন রাজ্জাক (লখিন্দর), সুচন্দা (বেহুলা), ফতেহ লোহানী (চাঁদ সওদাগর), সুমিতা দেবী (মনসা)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নায়ক হিসেবে রাজ্জাকের এটি প্রথম চলচ্চিত্র, সেহেতু সঙ্গতকারণেই শুরুতে তিনি নার্ভাস ও লাজুক ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি বেশ ফ্রি হোন।...লখিন্দরের চরিত্রে রাজ্জাক যথাযথ অভিনয় করেছেন। তাকে বেমানান লাগে নি। তাই সব শ্রেণির দর্শকই তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল।

ময়নামতি

স্বনামধন্য পরিচালক কাজী জহির নির্মিত ছবি। ১৯৬৯ সালে মুক্তি পায়। এ এক হৃদয়স্পর্শী প্রেমের চলচ্চিত্র। ছবিটির গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে—গ্রামের স্ব^চ্ছল পরিবারের সন্তান মতি। শহরে থেকে পড়াশোনা করে। ছুটিতে গ্রামে আসে সে। তখন চঞ্চল-উচ্ছ্বল ময়নার সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয়ের শুরুতে মতিকে নিয়ে ময়না বেশ মজা করে। মতি স্যুটকেস ও ক্যামেরা নিয়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে জলাভূমি পার হতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়। এ দেখে ময়না খিলখিল করে হেসে ওঠে। ধীরে ধীরে মতির সঙ্গে ময়নার হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অন্যদিকে ময়নাকে ভালোবাসে গ্রামের আরেক যুবক। কিন্তু ময়না তাকে পাত্তা দেয় না। ... ময়না ও মতির প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মতির বাবা। তিনি কিছুতেই এ সম্পর্ক মেনে নিতে চান না। একপর্যায়ে ময়নার বিয়ে হয় অন্য গ্রামের এক ধনী বয়স্ক লোকের সঙ্গে। ময়না স্বামীর ঘরে চলে যায়। মতি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। এদিকে ময়নাকে যে যুবকটি ভালোবাসত, সে লটারিতে অনেক টাকা পেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শেষ পর্যায়ে এই যুবকই ময়নার অত্যাচারী স্বামীকে খুন করে। বিচারে তার ফাঁসি হয়। জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে যায় ময়না ও মতি।

ছবিটির তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাজ্জাক, কবরী ও জলিল। এ ছবির ‘অনেক সাধের ময়না আমার’, ‘ডেকো না আমারে তুমি কাছে ডেকো না’, ‘ফুলের মালা পরিয়ে দিলে আমায় আপন হাতে’ এখনো শ্রোতাদের আপ্লুত করে।

রাজ্জাক-কবরী জুটিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায় এই ছবিটি। এখানে রাজ্জাক হয়েছিলেন মতি, কবরী ময়না।

শিক্ষিত এবং গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাজ্জাক। যে নাকি প্রেমে পড়ে গরিব ঘরের মেয়ে ময়নার। মতির বাবা শ্রেণি সচেতন। তার কাছে অর্থই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র মানুষদের তাই তিনি মানুষ বলে গণ্য করেন না। কিন্তু মতি অন্য ধরনের ছেলে। সে বেশ মিশুক। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই তাকে ভালোবাসে। ময়নাকে যে মতি ভালোবাসে, সে ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। যেদিন ময়না অন্যের ঘরনি হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেদিন মতি প্রচণ্ড আঘাত পায়। পাগলপ্রায় হয়ে ওঠে। ময়নাকে বহনকারী পালকির পেছন পেছন সে দুঃখভরা হৃদয়ে ছুটে চলে। একপর্যায়ে উঁচু স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে। ...মতির চরিত্রে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন রাজ্জাক। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, শুটিংয়ের সময় অত্যন্ত সিরিয়াস পরিচালক কাজী জহির রাজ্জাককে ধাক্কা মেরে বসেন। ফলে টিলা থেকে রাজ্জাক প্রায় দু শ’ গজ নিচে পড়ে যান। মচকে যায় তার ডানহাতের তিনটি আঙুল। আবার জমিদারের লোকেরা মতিকে মারছে—এই দৃশ্যেও কাজী জহির পুরোনো ঢাকার সত্যিকারের লাঠিয়ালদের ব্যবহার করায় দৃশ্যটিকে তারা বেশিমাত্রায় বাস্তবসম্মত করে ফেলেছিল। অবস্থা গুরুতর দেখে পরিচালক কাজী জহির সেট থেকে পালিয়ে যান। সেদিন রাতে রাজ্জাকের ভীষণ জ্বর হয়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছু হয় নি। এমনি নানা অম্ল-মধুর ঘটনা ঘটে ময়নামতি ছবিটি নির্মাণের সময়।

ময়নামতি মুক্তির পর দর্শক আনুকূল্য লাভ করে ভীষণভাবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি হয়। রাজ্জাক-কবরী জুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জীবন থেকে নেয়া

কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের এক অনবদ্য সৃষ্টি ‘জীবন থেকে নেয়া’। এদেশের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল। দেশে তখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার শাসন। এদেশের মানুষ নানাভাবে অত্যাচারিত, নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ তখন সোচ্চার, আন্দোলন ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এমনি পটভূমিতে একটি সংসারের মধ্য দিয়ে এদেশের অবস্থা জহির রায়হান অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল: ‘একটি দেশ, একটি সংসার, একটি চাবির গোছা, একটি আন্দোলন।’ হ্যাঁ এই চল”ি”ত্রে চাবির গোছাকে ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

চলচ্চিত্রটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে—ঢাকার একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারের কর্ত্রী এক দাপুটে মহিলা, যার শাসনে অতিষ্ঠ পরিবারের অন্য সবাই অর্থাৎ মহিলার স্বামী, তার দুভাই এবং দুজন কাজের মানুষ। মহিলার স্বামী একজন মোক্তার। গান গাওয়ার প্রতি তার প্রবল ভালোবাসা। অথচ স্ত্রীর জন্য তিনি গান গাইতে পারেন না, এমনকি ছাদে গিয়েও না। ছোট দুই ভাইয়ের বড়জন ব্যারিস্টার। সে বড়বোনের কারণে সিগারেটও খেতে পারে না। রান্নায় তেল একটু বেশি দিয়েছিল বলে কাজের লোকের বেতন কাটা যায়। অন্যদিকে জননেতা আনোয়ার, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে সে। বিয়ে করে নি। তার দুইবোন—সাথী ও বিথী। ওদের বাবা-মা নেই। বয়স্ক এক কাজের লোকই তাদের মানুষ করেছে। বিথীর সঙ্গে ভার্সিটিতে পড়ে দাপুটে মহিলার ছোটভাই। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে।...বড়ভাই আনোয়ারের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরিতে যায় সাথী ও বিথী। সেদিন শহীদ মিনারে মনের মানুষের সঙ্গে গোপনে দেখা করে বিথী।...ভাইয়ের সঙ্গে গ্রামে বেড়াতে যায় দুবোন। সঙ্গে বয়স্ক কাজের লোকটি। ...স্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ মোক্তার সাহেব ঘটকের কাছে যায় নালিশ নিয়ে। ঘটক তার বড় শালার বিয়ে দিতে বলেন। পাত্রী আনোয়ারের বোন সাথী। এ বিয়ে বন্ধ করতে চায় বড়বোন—সংসারে কর্তৃত্ব হারানোর আশঙ্কায়। শেষ পর্যন্ত বিয়ে ঠিকই হয়। কিন্তু বিয়ের দিনই আনোয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সাথী তা জানতে পারে না। ...সাথীকে মোক্তারের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তার গহনাও নিজের কাছে রেখে দেয়। বয়স্ক কাজের লোককে নিয়ে বিথী বড়বোনকে দেখতে এলে তারাও অপমানিত হয়। বোনের এই অন্যায় কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিথীকে বিয়ে করে আনে ছোটভাই। এবার কূটকৌশল হিসেবে চাবির গোছা নিজেই হস্তান্তর করে মোক্তারের স্ত্রী। তারই জন্য দুইবোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তখন বড়বোন মৃত সন্তান প্রসব করেছে, ছোটবোনের মেয়ে তার কোলে কিন্তু প্রকৃত সত্য বড়বোন অর্থাৎ সাথী জানে না। বয়স্ক কাজের লোক পুলিশের গুলিতে মারা যায়। বিথীর স্বামীও জেলেতে। একপর্যায়ে ননদিনীর ষড়যন্ত্রের দরুন সাথী জেলে যায়—বিথীকে বিষ দিয়ে হত্যা চেষ্টার অপরাধে। কিন্তু আদালতে মোক্তারের চেষ্টায় প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়। দাপুটে মহিলার শাস্তি হয়। এদিকে আনোয়ার ও বিথীর স্বামী জেল থেকে মুক্তি পায়। বিথীর মেয়েকে ‘মুক্তি’ বলে কোলে তুলে নেয় আনোয়ার। সবাই মিলে শহীদ মিনারে যায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচন্দা, রাজ্জাক, রোজী, শওকত আকবর, রওশন জামিল, খান আতাউর রহমান, আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেন, বেবী জামানসহ আরও অনেকে।

‘জীবন থেকে নেয়া’-তে রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা’-র অপরূপ চিত্রায়ন রয়েছে; রয়েছে জেলের ভেতর আনোয়ারসহ বন্দিদের কণ্ঠে গীত নজরুলের ‘কারার ওই লৌহকপাট’। ‘এ খাঁচা কেমন করে ভাঙব আমি’ গানটির রচয়িতা খান আতাউর রহমান। তিনি সঙ্গীত পরিচালকও। এছাড়া আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা এবং আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানটিও ব্যবহৃত হয়েছে প্রভাত ফেরির দৃশ্যে। উল্লেখ্য, সত্যিকারের প্রভাত ফেরিতেই দৃশ্যটি ক্যামেরা বন্দি করা হয়েছে।

রাজ্জাক এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন দাপুটে মহিলার ছোটভাইয়ের ভূমিকায়। এই চরিত্রটি প্রতিবাদী। বাড়ির সবাই দাপুটে মহিলার অন্যায়-অত্যাচার মেনে নেয় কিন্তু ছোটভাই তা মানে না। প্রতিবাদ করে। তার ভুলত্রুটি যুক্তি দিয়ে তুলে ধরে। সে রাজনীতি সচেতন একজন যুবকও। দেশকে ভীষণ ভালোবাসে। আর এই জন্য কারাবরণও করে। এই যুবকের ভূমিকায় রাজ্জাক চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

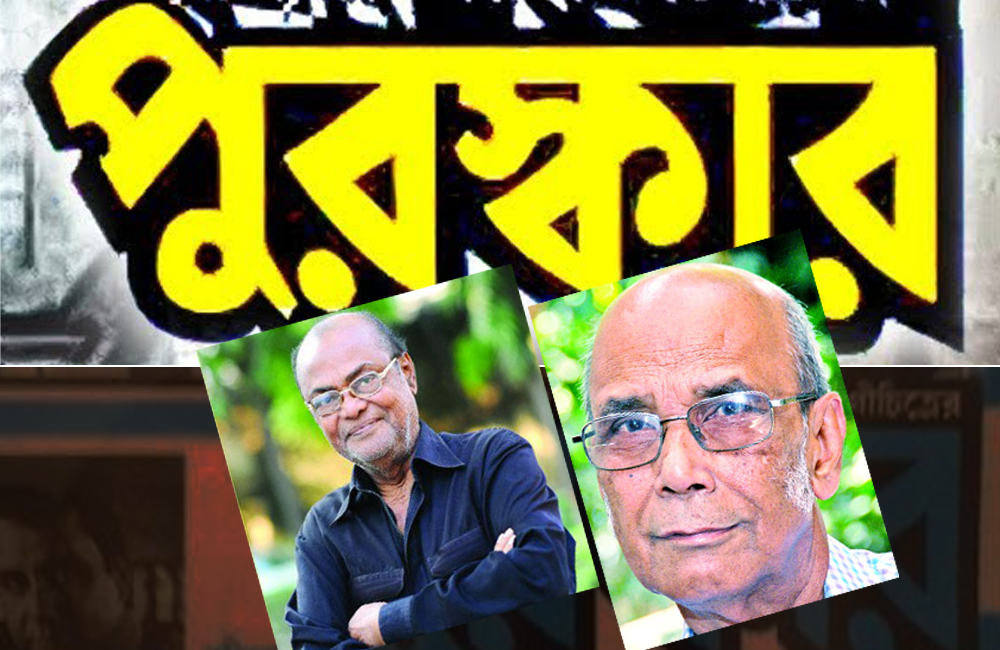

রংবাজ

জহিরুল হক পরিচালিত ছবি। এই ছবির মাধ্যমেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে পদ্ধতিগত মারপিটের সূচনা হয়। আর এই অ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনা করেছিল জ্যামস গ্রুপ, যে গ্রুপের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জসিম। তিনি এ ছবিতে অভিনয়ও করেন।

ছবিতে দেখা যায়, শহরের মাস্তান তথা রংবাজ রাজু। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে। বস্তিতে থাকে। মানুষের পকেট কেটে টাকাপয়সা হাতিয়ে নেওয়াই তার কাজ। এ ছাড়া এলাকায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি কেউ ক্ষুণ্ন করতে চাইলে তাদের শায়েস্তা করতেও সে ওস্তাদ। একদিন পথে রাজু এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমায়, তারপর এক ফাঁকে তার পকেট থেকে মানিব্যাগ সরিয়ে ফেলে। ভদ্রলোক বাসায় গিয়ে বিষয়টি আবিষ্কার করে মর্মাহত হয়। কেননা মানিব্যাগে তার পুরো মাসের বেতন ছিল। তাই এই পরিস্থিতিতে সংসার চালানো তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে রাজু একটি ঘটনায় একদিন আশ্রয় নেয় সেই ভদ্রলোকের বাসায়। পরিচিতি হয় ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে। তাকে সে বোন বলে সম্বোধন করে। হঠাৎ দেয়ালে ভদ্রলোকের ছবি দেখে রাজু চমকে ওঠে। ... রাজু ভদ্রলোকের টাকা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু একপর্যায়ে ভদ্রলোকটি স্ত্রী ও রাজুকে ভুল বোঝে, ধারণা করে তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। স্বামীকে এই বিষয়টি বুঝাতে না পেরে ভদ্রলোকের স্ত্রী রাজুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। ... এদিকে রাজুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বস্তির মেয়ে চিনির। ঘটনাচক্রে রাজু জেলে যায়। আর সেই ভদ্রলোক তার ভুল বুঝতে পারেন।

ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাজ্জাক, কবরী, রোজী, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এ ছবির ‘সে যে কেন এলো না’ এবং ‘হৈ হৈ হৈ রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে’ গানটির আবেদন এখনো রয়েছে। উল্লেখ্য, ‘রংবাজ’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৩ সালে। এটি রাজ্জাক প্রযোজিত প্রথম ছবি। রাজলক্ষ্মী প্রোডাকন্স-এর অভিষেক চলচ্চিত্র।

রাজ্জাক ‘রংবাজ’-এর রাজু। সে গুণ্ডা বা রংবাজ বটে পাশাপাশি সে দরদিও। ছবিটির প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় যে, বস্তির মুদি দোকাদারকে সে জিজ্ঞেস করছে জিনিসপত্রে ভেজাল মেশাচ্ছে কি না। আবার ভালো মানুষের পকেট কাটার পর তার অনুশোচনা হয়। সে ভদ্রলোকের টাকা ফিরিয়ে দেয়, যা নিয়েছিল তার চেয়ে বেশিই। সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে সে বোনের মতোই ভালোবেসে ফেলে। তাই যখন সেই ভদ্রমহিলা (রোজী) তাকে অপমান করে, বিষয়টি সে সহজভাবে নিতে পারে না। যন্ত্রণায় ভোগে। সেই যন্ত্রণা ভোলার জন্য সে অত্যধিক মধ্যপান করে। বস্তির যে মেয়েটিকে ভালোবাসে, চিনি, তাকে সে রক্তমাংসসহই ভালোবাসে। স্মরণীয় সেই দৃশ্যটি, বৃষ্টিভেজা রাতে ‘ হৈ হৈ রঙ্গিলা’ গানের শেষে পথের মাঝে পড়ে থাকা পাইপে রাজু ও চিনি পরস্পরের শরীরের স্বাদ নেয়। এমন ঘনিষ্ঠ দৃশ্য এদেশের দর্শক এ ছবিতেই প্রথম প্রত্যক্ষ করে।... রাজু চরিত্রের সঙ্গে রাজ্জাক যেন মিশে গিয়েছিলেন। অভিনয়, মেকাপ, গেটআপ, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ—সবদিক দিয়েই তিনি এ ছবির চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। এ রাজ্জাক যেন নতুন রাজ্জাক। আগের সেই নরম-শরম রোমান্টিক রাজ্জাক নন। এ ছবিতে তার অভিনীত চরিত্রে এমন সব উপাদান ছিল, যা তথাকথিত নায়ক চরিত্রের উপযোগী নয়।

Leave a Reply

Your identity will not be published.