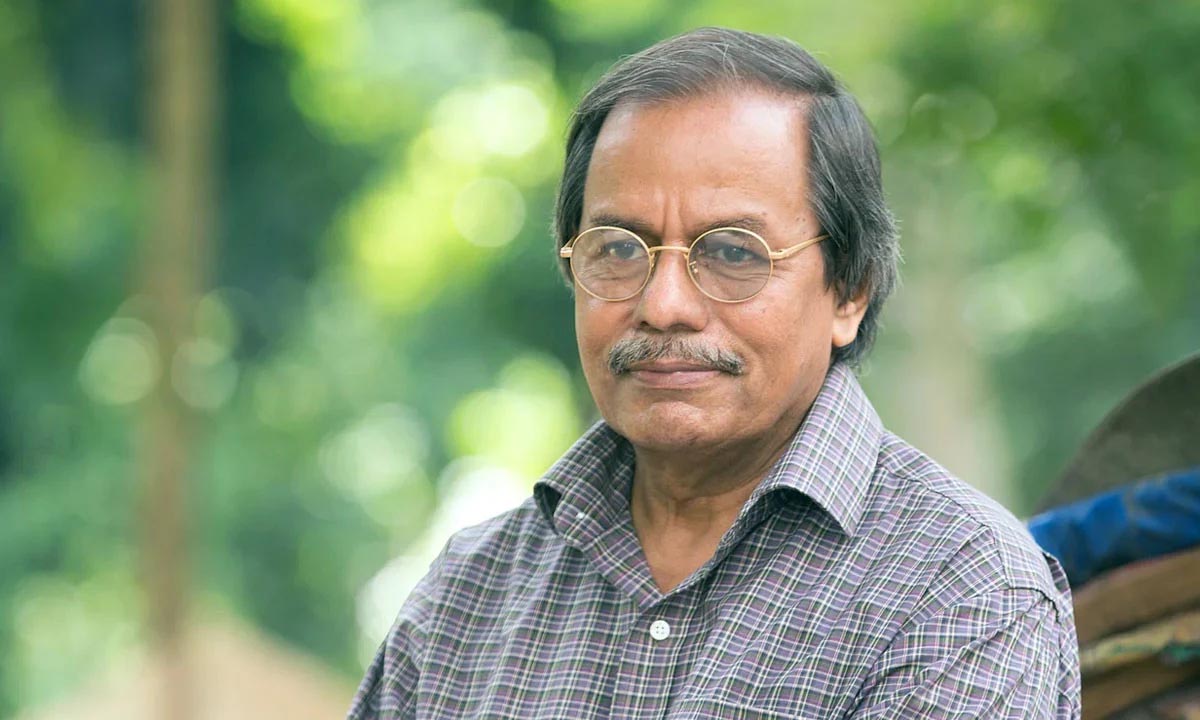

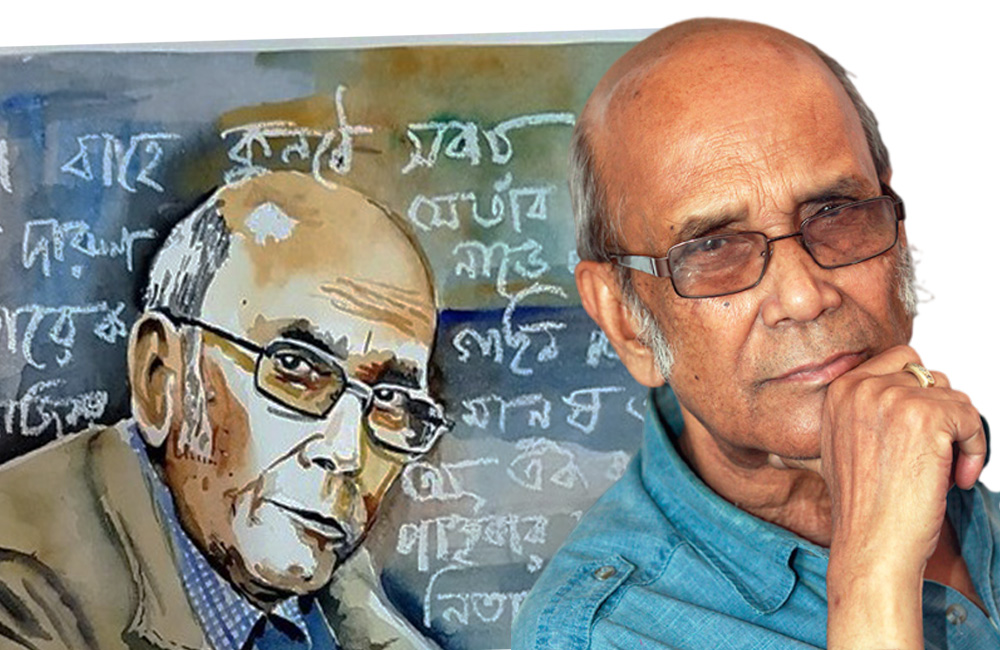

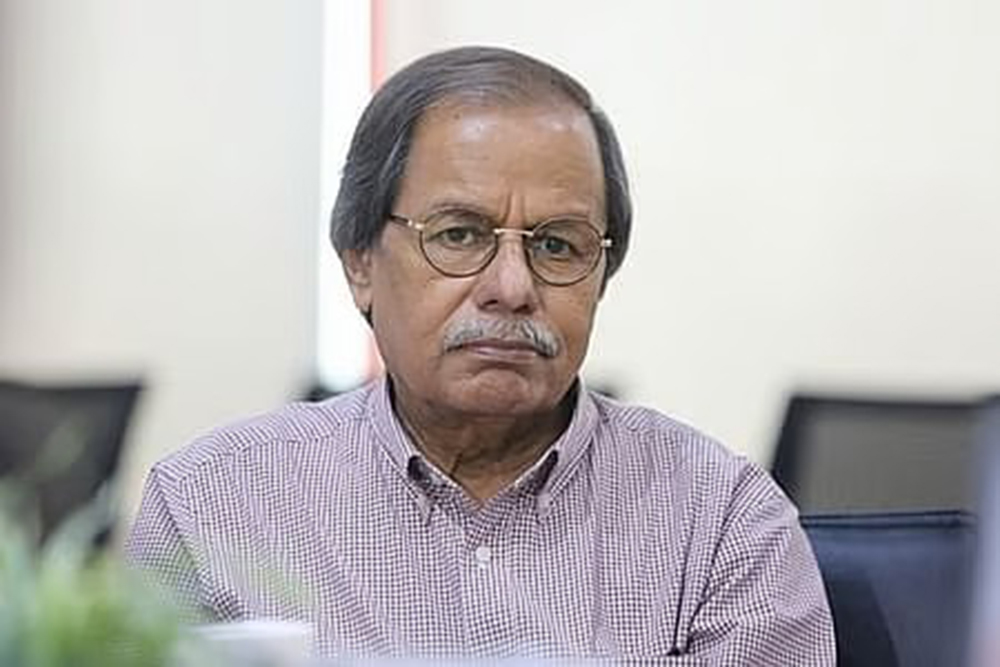

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে—যিনি আমার কাছে ‘মনজুর ভাই’, কিন্তু এই লেখায় তাঁকে আমি ‘এস এম আই’ নামে উল্লেখ করব—ভাবতে গেলেই মনে হয় তিনি ছিলেন এক চলমান শক্তি, এক অবিরাম গতি। প্রতিদিনের বাস্তব জগতে যেমন তিনি ছিলেন সক্রিয়, তেমনি চিন্তা ও মননের জগতেও ছিল তাঁর নিরন্তর উপস্থিতি। তাঁকে ভাবলে মনে হতো এক ঘূর্ণিঝড়, যা ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে—কখনো ঢাকার অলিগলিতে, কখনো তাঁর চিন্তার বিস্তীর্ণ মানচিত্রে, সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত।

এস এম আই এখন প্রয়াত। ১০ অক্টোবর তিনি বিদায় নিয়েছেন নশ্বর এই পৃথিবী থেকে। কিন্তু তিনি আছেন আমার মনোজগতজুড়ে। তাঁর প্রাত্যহিকতা আমি দিব্যচোখে দেখতে পাই।

এস এম আই একদিনে কী কী করেন, তা সময় ও একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ওপর নির্ভর করে কিছুটা বদলায়; কিন্তু তাঁর প্রতিদিনের জীবনে থাকে প্রায় সবই—পড়ানো, অবসর সময়ের পাঠ, গবেষণার প্রয়োজনে পাঠ, স্ক্রিপ্ট দেখা, সৃজনশীল লেখা, সংবাদপত্রে চিন্তাশীল কলাম লেখা, সাক্ষাৎকার দেওয়া, টিভি বা রেডিওতে আলোচনায় অংশ নেওয়া, শিক্ষক হিসেবে নানা সভায় যোগ দেওয়া, কিংবা দেশের অন্যতম জনবুদ্ধিজীবী হিসেবে সেমিনার-কনফারেন্স-ওয়ার্কশপে বক্তৃতা করা। সত্তরোর্ধ্ব ছুঁইছুঁই বয়সেও তাঁর মধ্যে একটুও শ্লথতা নেই। আর আমরা—তাঁর বন্ধুরা, শিক্ষার্থীরা, পাঠক কিংবা অনুরাগীরা—অন্যরকম তাঁকে কখনোই ভাবতে পারি না।

তবু, এস এম আই প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝেও অন্তত এক-দুটি আড্ডার জন্য সময় বের করেন। বন্ধুদের সঙ্গে একটু অবসরের মুহূর্ত যেন তাঁর কাছে অবশ্যম্ভাবী। পুরোনো ও নতুন লেখক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা তাঁর দিনকে ভরিয়ে রাখে। সিলেটে বেড়ে ওঠা সময় থেকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় চারুকলার শিল্পীদের সঙ্গে আড্ডা, শিক্ষকতা জীবনে আর্টস বিল্ডিংয়ের লাউঞ্জ বা ক্লাবে বসা—এসব জায়গায় তিনি ছিলেন এবং এখনো আছেন ঢাকার সবচেয়ে প্রাণবন্ত আড্ডাগুলোর কেন্দ্রে। তাঁর বন্ধুত্ব করার এবং ধরে রাখার এক সহজাত ক্ষমতা আছে। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করলে বুঝবেন, এক যাত্রাতেই তিনি কত কল রিসিভ করেন ও কতজনকে কল করেন!

অর্থাৎ, এস এম আই কোনোভাবেই ‘ক্লোসেটেড ইন্টেলেকচুয়াল’ নন। যারা তাঁকে কাছ থেকে চেনেন, তারা জানেন—তিনি কতটা সহজে পৌঁছে যান সবার কাছে, বিশেষত শিক্ষার্থীদের কাছে, যদিও তাঁকে নানান সাক্ষাৎকার, অনুরোধ বা প্রবন্ধ আহ্বান দিয়ে ব্যস্ত রাখা হয় প্রায় সব সময়। যদি কোনো কাজ যুক্তিযুক্ত হয় বা কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মূল্য থাকে, তিনি চিন্তা না করে কখনো ‘না’ বলেন না।

তাঁর মধ্যে কাজ, বিশ্রাম ও চিন্তাশীল মননের এমন সামঞ্জস্য কীভাবে সম্ভব হয় ? এর উত্তর সম্ভবত তাঁর জীবনের প্রতি ও জ্ঞানের প্রতি সীমাহীন আগ্রহে নিহিত। এই দ্বৈত তৃষ্ণাই তাঁকে আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্যই তিনি সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি নিয়ে এত সাবলীলভাবে মন্তব্য করতে পারেন, কিংবা দৈনন্দিন জীবনের গল্পগুলোকে এমন মায়াময় গদ্যে রূপ দিতে পারেন—যেখানে তাঁর কণ্ঠস্বর পাঠকের কানে অনায়াসে পৌঁছে যায়।

এস এম আই-এর কথা ভাবলে তাঁর আগ্রহের বিস্তৃতি যেমন মনে পড়ে, তেমনি মনে হয় তাঁর লেখার গভীরতা ও বৈচিত্র্যের কথাও—যা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একাডেমিকভাবে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হলেও, নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল স্বাধীন ও নিরন্তর। তিনি বিশ্বসাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির নতুন ধারা নিয়মিত পড়েন ও অনুসরণ করেন।

তিনি একবার বলেছিলেন, দ্রুতপাঠের কৌশল শিখেছিলেন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে, পরে কানাডায় গিয়ে একটি কোর্সও করেছিলেন। আশির দশকে তাঁর নাম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মূলত দৈনিক সংবাদ-এর কলাম ‘অলস দিনের হাওয়া’র মাধ্যমে, যেখানে তিনি পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করতেন নিজের পড়া বইগুলোর অভিজ্ঞতা—উপন্যাস হোক বা নন্দনতত্ত্ব-সংক্রান্ত কোনো বই। তাই আশ্চর্য নয় যে, যখন তিনি গল্প লেখা শুরু করেন নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, তখন তাঁর লেখায় জাদুবাস্তবতা ও উত্তর-আধুনিকতার মিশ্রণ দেখা যায়—যা পাঠকেরা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে এমন বুদ্ধিজীবী খুব কম আছেন, যিনি বাংলা ও ইংরেজি—উভয় ভাষায় সমান দক্ষ। আমাদের সময়ে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বাংলা গদ্য লেখকদের অন্যতম। এখন তিনি ইংরেজিতে খুব বেশি লেখেন না, কিন্তু যখন লেখেন, তখন তাঁর ইংরেজিও পড়তে দারুণ মনোগ্রাহী। বলা হয়, তিনি অভিধানের সাহায্যে স্প্যানিশ ভাষাও পড়তে পারেন। আর অবশ্যই, তিনি শুদ্ধ সিলেটি ভাষায় কথা বলেন এমন স্বাচ্ছন্দ্যে, যেন তা তাঁর রক্তের ভেতরেই জন্ম নিয়েছে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিভাজিত জনপরিসরে এস এম আই-কে আলাদা করে চিনিয়ে দেয় তাঁর অঙ্গীকার—অরাজনৈতিক মানবিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে তিনি যুক্ত ছিলেন জাসদের সঙ্গে, তখন দলটি ছিল এক প্রগতিশীল ও কিছুটা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠন। শিক্ষক জীবনে তিনি ছিলেন ‘পিঙ্ক প্যানেল’-এর অংশ, স্বাধীনচেতা, মুক্তমন ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির একজন কণ্ঠস্বর, যিনি কোনো চরমপন্থার কাছাকাছি যান না। তাঁর পাঠ ও লেখায় প্রকাশ পায় মানবতাবাদী মনোভাব। শিক্ষাদান ও ছাত্রদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এমনই সুপরিচিত যে, সেটি নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

তবে আমার মতে, এস এম আই এতটাই সক্রিয় ও চারপাশের জগতে নিমগ্ন যে, এক জায়গায় তিনি নিজেকে পুরোপুরি সময় দিতে পারেন নি। নানা দায়িত্ব ও ব্যস্ততার কারণে তিনি হয়তো লিখে উঠতে পারেন নি বাংলায় নন্দনতত্ত্ব বা তত্ত্বসমালোচনার ওপর যুগান্তকারী কোনো বই, কিংবা কোনো বিশাল উপন্যাস। কিন্তু হয়তো সেই কারণেই তিনি ছোটগল্প ও প্রবন্ধে তাঁর পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পেরেছেন।

এই লেখাটি আমার প্রিয় বন্ধু মনজুর ভাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা—যিনি আমার চেয়ে এক বছরের বড়, কিন্তু পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের সহযাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র ছাত্র থেকে তরুণ শিক্ষক, সেখান থেকে পশ্চিমা শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অধ্যাপক হয়ে পাঠ্যক্রম সংস্কারের আন্দোলনে একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা। আজ দুজনেই অবসর নিয়েছি, তবু আমাদের শিকড় এখনো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতেই।

এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি আমি লিখেছি পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে। কিন্তু লেখা শেষ করতে গিয়ে বুঝতে পারছি, এস এম আই-এর ব্যক্তিত্বের এক অপরিহার্য দিক আমি উল্লেখ করি নি—তাঁর রসবোধ ও জীবনের অদ্ভুততা দেখার চোখ। এই দুটি গুণই তাঁকে জন্মগত গল্পকার করে তুলেছে। আড্ডায় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, হাস্যরস আর জীবন্ত গল্প বলার ক্ষমতাই তাঁকে জাদুবাস্তব ও উত্তর-আধুনিক ছোটগল্পের লেখক হিসেবে স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর মনে করিয়ে দিতে হয়, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কিন্তু দূরসম্পর্কেই হোন না কেন, আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্যরচয়িতা ও বুদ্ধিদীপ্ত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর আত্মীয়। হয়তো এই রক্তসূত্রেই গল্প বলার সেই সহজাত গুণ তাঁর ভেতর জন্মেছিল।

এস এম আই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর এই প্রয়াণ বড় অসময়ে। তবে তিনি যা রেখে গেছেন—তাঁর জীবন ও কর্ম—তা আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আলোকিত করে রাখবে যুগ যুগ ধরে।

Leave a Reply

Your identity will not be published.