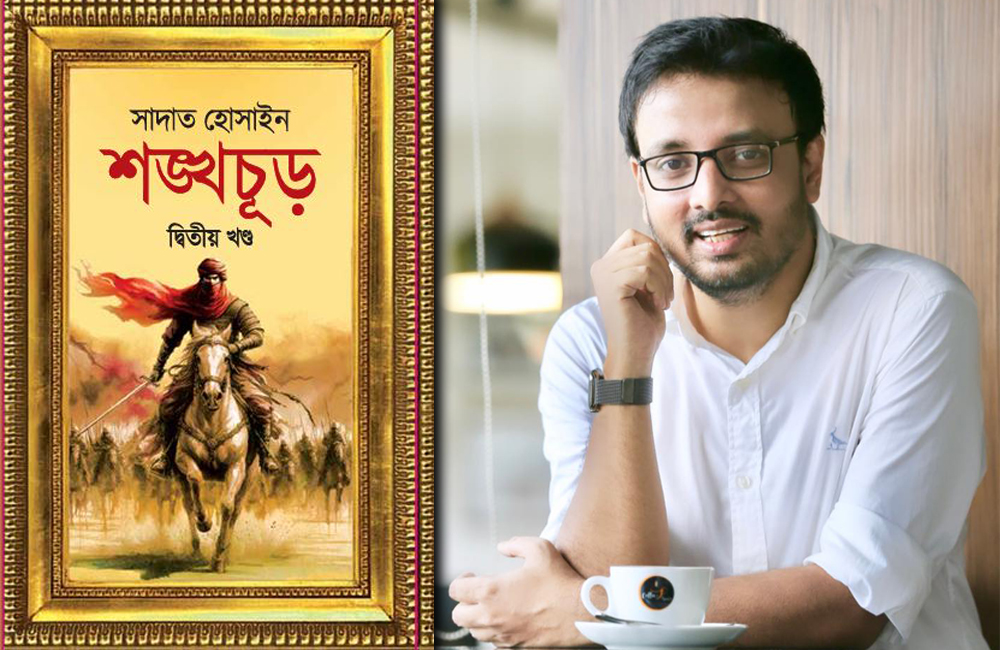

[১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় ইংরেজবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন নতুন রূপ পেতে থাকে। বাংলা এবং ভারতবর্ষের এই বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল জার্মানি এবং রাশিয়া। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব-প্রয়াসের প্রায় সমান্তরালে চলতে থাকল বাংলা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী বিপ্লবের প্রচেষ্টা। এই উপন্যাসে একই সঙ্গে ধারণ করা হয়েছে রুশ বিপ্লবী এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া বাঙালি বিপ্লবীদের প্রেম এবং বিপ্লবের কাহিনি ও এই দুই ভূখণ্ডের বিপ্লবীদের আন্তঃসম্পর্ক। লেখাটির প্রথম খণ্ডের কাহিনি শেষ হয়েছে ১৯১৪-১৫ সালে এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে ‘অন্যদিন’-এ। এই খণ্ডের গল্প আরম্ভ হয়েছে ১৯১৪ সালের রাশিয়ায় আর শেষ হয়েছে ১৯২১-২২ সালে গিয়ে।]

১৬

নরেন আপাতত ধনগোপালের অ্যাপার্টমেন্টেই উঠেছে। পালো আলতোর এই পুরো জায়গাটা এক সময় স্ট্যানফোর্ড সাহেবের খামার ছিল। ছেলে লিলেন্ড স্ট্যানফোর্ড জুনিয়রের অকালমৃত্যুর পর ছেলেকে স্মরণ করে এই ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা। চারিদিকে সবুজের ছোঁয়ায় খামারবাড়ির আবেশটুকু এখনো টের পাওয়া যায় পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে। স্ট্যানফোর্ডের সবকিছুই কর্নেল ইউনিভার্সিটির আদলে করা, কেবল বিল্ডিংয়ের ডিজাইন ছাড়া। মিসেস স্ট্যানফোর্ড বলে দিয়েছেন বিল্ডিংগুলো হবে লাল টালি ছাওয়া, মেটে রঙের, আর একতলা। এমন ডিজাইনের কারণেই ক্যাম্পাস ভবনগুলোর মাঝে কোনো উগ্র দম্ভ নেই। ক্যাম্পাসে হাঁটলে মনে হয় ভবনগুলি কেমন একটা নিবিড় মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক জায়গায় বড় করে ইউনিভার্সিটির আদর্শ লেখা, ‘দা উইন্ড অফ ফ্রিডম ব্লোজ’। স্ট্যানফোর্ডের আদর্শ দেখে নরেন মনে মনে বলল, এই স্বাধীনতার হাওয়া যেন আমার দেশে বয়ে যায়।

এখানে বছর খানেক থাকতে হলে নরেনের সবার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এ কারণে একদিন ধনগোপাল ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। সেদিন সন্ধ্যা নামার অনেক আগেই কে যেন বাড়ির দরোজায় টোকা দিল। নরেন দরজা খুলতেই দেখল দরজার সামনে দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে। এদের মাঝে স্বর্ণকেশী শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েটি নরেনের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলল, হুম, আপনিই তাহলে সেই এম এন রায় ?

হ্যাঁ, আর আপনি ?

মেয়েটা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কেন ধনগোপাল আমার কথা বলে নি আপনাকে ?

কই, না তো!

মেয়েটি হ্যান্ডশেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি ইথেল। ধনগোপালের প্রেমিকা।

এই মেয়েটা যে ধনগোপালের প্রেমিকা নরেন এই প্রথম জানল। ইথেলের সাথে আরেকটা মেয়ে এসেছে। ঘনকালো চুল, গভীর দৃষ্টি। ইথেল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আর এ হলো আমার বান্ধবী ইভলিন ট্রেন্ট। ইভলিন হলো স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির সুপারস্টার ।

ইভলিন নরেনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ইথেল সবকিছু বাড়িয়ে বলে, ওর কথা মোটেও বিশ্বাস করবেন না।

নরেন এখনো মেয়েদের ব্যাপারে ভীষণ লাজুক। তারপরও ইভলিনের থেকে সে চোখ সরাতে পারছে না। চেহারার সৌন্দর্য ছাপিয়ে কী একটা যেন গভীর আকর্ষণ ইভলিনের চোখে মুখে আর অভিব্যক্তিতে। নরেনের সেই গভীরতায় ডুব দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইভলিনের সঙ্গে তেমন কথা বলার সুযোগ হলো না। ইভলিন রান্নাঘরে গিয়ে ইথেল আর ধনগোপালের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। ডিনারের সময় কেবল ইথেল বকবক করে গেল আর বাকিরা শুনল। ডিনার সেরে সবাই যখন যে যার মতো আড্ডা দিচ্ছে, ইভলিন নরেনের পাশে এসে বসল। নরেন ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, ইথেল যে বলল আপনি স্ট্যানফোর্ডের সুপারস্টার, এর নিশ্চয় কোনো কারণ আছে ?

আমার কথা পরে হবে, আগে আপনার কথা শুনি। ধনগোপাল ইথেলকে বলেছে আপনি নাকি ভারতে ভয়ংকর বিপ্লবী ছিলেন। কলকাতায় ব্রিটিশদের দিনরাত আতঙ্কে রাখতেন। আমাকে আপনার গোপন কাহিনি নিশ্চিন্তে শোনাতে পারেন। প্রমিজ করছি আমি কাউকে কিছুই বলব না।

ইভলিনকে দেখেই নরেনের মনে হয়েছে এ মেয়েটিকে গোপন কথা বলে বিশ্বাস করা যায়। নরেন ওর বিপ্লবী জীবনের অনেক ছোট ছোট কাহিনি ইভলিনকে শোনাল। ইভলিন শুনে তব্দা মেরে গেল। বলল, বোমা, বন্দুক, পিস্তল, ডাকাতি। এ তো দেখছি রহস্যরোমাঞ্চ গল্পের মতো ব্যাপার-স্যাপার।

হ্যাঁ। কিন্তু ভারতে আমাদের একান্ত বাধ্য হয়েই এসব রহস্যরোমাঞ্চ করতে হচ্ছে। ভিক্ষা করে তো আর স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয় লড়াই করে। এবার আপনার কথা বলুন।

আপনার তুলনায় আমার গল্প একেবারেই সাদামাটা। তার ওপর ধূলায় ধূসর। আমি স্ট্যানফোর্ডে ইংরেজি সাহিত্যে পড়েছি। সেই সময় একটা সাহিত্য পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলাম। এই তো।

স্ট্যানফোর্ডের কোনো পত্রিকা সাদামাটা হতেই পারে না। আর ইথেল বলেছে আপনি একটা সুপারস্টার। তার মানে আপনি নিশ্চয় আরও কিছু মণিমুক্তো বিনয়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন।

ইভলিন হেসে উঠে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, ভেবে দেখি কোনো মণিমুক্তো লুকিয়েছি কিনা। ও হ্যাঁ একটু আধটু খেলাধুলা করতাম।

নিশ্চয় সেই একটু আধটু খেলায় অনেক পারদর্শী ছিলেন ?

ফেন্সিং আর টেনিসটা ভালোই খেলতাম। চ্যাম্পিয়ন, রানার আপ হতাম। তবে অ্যাথলেট হিসেবে ছিলাম মাঝারি মানের। তারপরও ওরা একরকম জোর করেই আমাকে মহিলা আথলেটিকস এসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর বানিয়ে দিয়েছিল।

ধীরে ধীরে সত্য বেরিয়ে আসছে। আর কিছু ভুলে যান নি তো ?

ইভলিন হেসে বলল, সব বিপ্লবীরাই কি আপনার মতো একগুঁয়ে হয় ?

বুঝলাম, কিছু একটা ভুলে গেছেন।

হ্যাঁ, আর দু একটা যৎসামান্য গুণ আছে আমার। আমি মাঝে মধ্যে মঞ্চে অভিনয় করি। আর কবিতা পড়তে ভালোবাসি। আপনাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিন্তু আমি অনেকবার মঞ্চে আবৃত্তি করেছি। স্ট্যানফোর্ডে তাঁকে নিয়ে আলোচনাও করেছি।

সত্যি ? দারুণ তো!

‘Thou hast made me endless,

such is thy pleasure.

This frail vessel thou emptiest again and again,

and fillest it ever with fresh life’

বাহ, চমৎকার, ‘আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনই কৃপা তব।’ আমি প্রায় এগারো বছর আগে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের কণ্ঠে গান শুনেছিলাম। তারপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

ধনগোপাল বলল, আপনাদের কবি তিন মাস পর সানফ্রানসিস্কো বেড়াতে আসবেন। যাবেন নাকি তাঁর বক্তৃতা শুনতে ? সানফ্রানসিস্কো তো এখান থেকে তো মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে।

একবার শুনেছিলাম তিনি আবার আমেরিকা আসবেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তাড়া খেয়ে এক দেশে থেকে আরেক দেশে এমন হন্যে হয়ে দৌড়াচ্ছি যে শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি ছিন্ন হয়ে গেছে। টু বি ফ্র্যাঙ্ক, আর্ট কালচার নিয়ে আমার বিশেষ কোনো আগ্রহ কখনোই হয় নি।

বুঝলাম শিল্পসাহিত্য আপনার কাপ অফ টি না। তাহলে আপনার কী ভালো লাগে ? মানে বোমাবন্দুক ছাড়া।

প্রবন্ধ। আমি প্রবন্ধ পড়তে দারুণ ভালোবাসি। খটমটে প্রবন্ধ পড়লে আমার মাথার কোষে কোষে সংঘর্ষ লেগে যায়, নতুন নতুন ভাবনা স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে।

ইভলিন গভীর মনোযোগে নরেনের কথা শুনছিল। ইভলিনকে পেয়ে নরেনও অনেকদিন পর মন খুলে কথা বলছে। বাইরের লনে নক্ষত্রের আলোর নিচে বসে গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। নরেনের মনে হলো, এই মেয়েটির সঙ্গে সারা রাত কথা বললেও সব কথা ফুরোবে না। কতকাল হয়ে গেল সে শুধু লড়াই করে যাচ্ছে। কত বছর ধরে সে যে একা, সে কথা ভুলতেই বসেছিল। আজ ইভলিনকে পেয়ে সে যেন নিঃসঙ্গতার সমুদ্রতলে বুকভরে খানিকটা নিশ্বাস নিতে পেরেছে। বুকের ভেতরে লুকানো হাহাকারগুলো আজ বুদবুদ হয়ে বাতাসে ভেসে উঠছে।

দশ বছর আগে নরেন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়েছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিল দেশকে মুক্ত না করে বিয়ে থা করবে না, নারী সাহচর্যে আসবে না। কিন্তু বিপ্লবীরা কেবল তাদের গুরুর কাছে দায়বদ্ধ। বাঘা যতিনের মৃত্যুর পর সেই দায়বদ্ধতা আজ আর নেই। এমনকি ভারতের প্রতি আজ যে কর্তব্যবোধ সেও তার নিজের মনগড়া। তা ছাড়া এখন পটভূমি বদলে গেছে। নরেন কি কখনো ভেবেছিল যে অস্ত্রের সন্ধানে তাকে দেশান্তরী হতে হবে ? সে কি জানত আমেরিকায় এসে তাকে এতদিন পড়ে থাকতে হবে ?

বিপ্লব নিয়ে নরেনের ভাবনাও খানিকটা বদলে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলুক তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে, বিপ্লব কোনো সন্যাসব্রত না। বিপ্লব করবার জন্য ব্রহ্মচর্যে দীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নেই। অথচ ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেওয়ার কারণেই সে অমৃতার ভালোবাসার মূল্য দিতে পারে নি। অমৃতার কথা মনে করে নরেনের বুক মোচড় দিয়ে উঠল। একটা ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু সেই ভুল শোধরাবার কোনো উপায় আজ আর নেই। কারণ অমৃতা এই পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে নক্ষত্রের আলোয় মিশে গেছে।

১৭

পালো আলতো শহরটা আগে ছিল মেফিল্ডের একটা সামান্য শহরতলী। কেউ তেমন গুনত না। তারপর স্ট্যানফোর্ড সাহেবের মৃত ছেলেকে স্মরণ করে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি হলো। সেই ইউনিভার্সিটিকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল আস্ত একটা শহর। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। এক সময় তো পুরো ক্যালিফোর্নিয়াই ছিল মেক্সিকোর অংশ। সত্তর বছর আগেই মেক্সিকোর অর্ধেকটা মানে ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো, টেক্সাস আর নেভাডা আমেরিকা গিলে ফেলেছে। মেক্সিকো সেই ক্ষোভ মনে পুষে রেখেছে কিন্তু কিছু করবার ক্ষমতা ওদের নেই।

ধনগোপালের বাড়িতে সেদিনের সান্ধ্য আয়োজনের পর নরেন আর ইভলিন আরও বেশ ক’বার দেখা করেছে। ঝরনার জলের মতো সহজভাবে দুজন দুজনের কাছে চলে এসেছে। পালো আলতো শহরের কোথাও না কোথাও ওদেরকে দেখা যাবেই। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ইভলিন পালো আলতোর প্রতিটা অলিগলির ইতিহাস গড়গড় করে বলে যায়। নরেনের ইতিহাসের প্রতি সহজাত আগ্রহ আছে। তাই ও মনোযোগ দিয়ে ইভলিনের কথা শোনে। কখনো ওরা পার্কে গিয়ে বসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কাটিয়ে দেয়। আজ বিকেলেও একটা গাছের ছায়ায় বসে ওরা পিকনিকের আঞ্জাম করেছে। প্রবল বেগে বাতাস বইছে। ইভলিনের চুল বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নরেন হাত দিয়ে ইভলিনের চুল ঠিক করে দিতে দিতে বলল, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ ?

কী ?

আমরা সব সময় রাজনীতির আলাপ করি।

কই আমরা তো ইতিহাস নিয়েও কত কথা বলি।

হ্যাঁ, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজ। আমরা দুজনেই এসব আলাপে একদম ডুবে যাই। এত কথা বলি অথচ তোমার সম্পর্কেই আমার তেমন কিছু জানা হলো না।

ইভলিন আজ সাদা টপ আর কমলা রঙের লং স্কার্ট পরেছে। ভোরের স্নিগ্ধ শিউলি ফুলের মতো লাগছে ওকে। ইভলিন একটা ঘাসফুল ছিঁড়ে হাতে নিয়ে বলল, কেন, সেদিন তো ধনগোপালের বাসায় আমার নাড়িনক্ষত্র জানলে!

মোটেও না। তুমি কেবল তোমার লেখাপড়া আর ইউনিভার্সিটি জীবনের গল্প বলেছ।

আর কী জানতে চাও মহারাজ ?

তুমি কোথায় জন্মেছ। তোমার ছোটবেলাটা কেমন ছিল। কোন স্কুলে পড়েছ। বাড়ির পরিবেশ কেমন ছিল। তোমার সবকিছু।

আচ্ছা জ্ঞানতাপস, আমি সবিস্তারে আমার আত্মকাহিনি বলব। কিন্তু শুনতে অনেক সময় লাগবে।

লাগুক। একদিনেই তো আর বলতে হবে না। এই সুযোগে আমাদের বেশি বেশি দেখা হবে।

হুম। সল্ট লেক সিটির নাম শুনেছ ? উটাহ স্টেটে।

হ্যাঁ।

আমার জন্ম সল্ট লেক শহরে। আমার বাবার নাম তো আগে একবার বলেছি, লামার্টিন কাভাইনিয়াক ট্রেন্ট ছিলেন। খনি প্রকৌশলী। থাকেন এই ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যেই। উনি কিন্তু অ্যামেরিকান না। উনি তোমার শত্রু দেশের।

মানে তোমরা আসলে ব্রিটিশ ?

আমরা হাফ অ্যামেরিকান আর হাফ ইংরেজ।

বুঝেছি। তোমার বাবা অ্যামেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, তাই তো ?

মা’র কথা বলতে গিয়ে ইভলিনের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল, হ্যাঁ। আমার মা অ্যামেরিকান। আম্মুর নাম ম্যারি ডেলম। আম্মু আর আব্বুর মধ্যে কোনো মিলই নেই। একদম চুম্বকের উত্তর আর দক্ষিণ মেরু। দুজন যে কীভাবে একসাথে আছে কে জানে!

এত অমিল তাদের ?

হ্যাঁ। বাবা একেবারেই কড়া মেজাজের লোক। বাবার সঙ্গে আমি নিজেই ঠিকমতো কোনো কথা বলতে পারি না। সব সময় ভয়ে থাকি কখন কী বলতে কী বলি আর বাবা ভুল ধরে বকাবকি আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু আমার মা একদম উল্টো। পাখির পালকের মতো নরম মহিলা। কোনো কিছুতেই রাগ করে না। আমি যে-কোনো কথা মাকে খোলা মনে বলতে পারি। কিছুই লুকোতে হয় না। আর হ্যাঁ, আমার আরও দুই বোন আর তিন ভাই আছে। ওদের কথা আরেকদিন বলব। তো, এই হলো আমার ফ্যামিলি।

ছোটবেলায় কোথায় পড়েছ বললে না তো!

আমার প্রথম হাইস্কুল ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার অবার্নে, অবার্ন হাই স্কুল। কিন্তু বাবা তো মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, কিছুদিন পরপর নতুন জায়গায় যেতে হয়। আমরা চলে গেলাম লস অ্যাঞ্জেলিসে। গার্লস পলিটেকনিক হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। ওখানেই কলেজ। তারপর স্কুল কলেজের পাট চুকিয়ে স্ট্যানফোর্ডে আসি চার বছর আগে।

হেমন্তে গাছের সব পাতাগুলো ফুলের মতো রঙিন হয়ে সেজেছে। একটা কমলা-বাদামি মেপেল পাতা ইভলিনের চুলের উপর পড়ল। নরেন ইভলিনের চুল থেকে পাতাটা সরিয়ে দিয়ে বলল, তোমার আরও ভাইবোন আছে বলেছিলে না ?

ইভলিন নরেনের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। ওরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেবল এক ভাই স্ট্যানফোর্ডে পড়ছে । কিন্তু ওর সঙ্গে আমার যায় না।

কেন ?

এডউইন অনেক কনজার্ভেটিভ। ধনসম্পদ আর প্রভাব প্রতিপত্তি ছাড়া ও কিছুই বোঝেন না। স্ট্যানফোর্ডে থাকতে এডউইন সব সময় আমার ওপর নজরদারি করত। কার সঙ্গে মিশছি, কী করছি, এসব নিয়ে বাসায় গিয়ে কথা লাগাত। ও যে কী বিরক্তিকর ছিল বলার মতোই না।

এখন তো তোমার লেখাপড়া শেষ ?

হ্যাঁ। এডউইন এখন আর আগের মতো খবরদারি করার সুযোগ পায় না।

ইথেল বলল তুমি ফাই-বেটা-কাপা সোসাইটির মেম্বার ছিলে ?

বলেছে নাকি!

ওটা তো শুধু জিনিয়াস মেয়েদের অর্গানাইজেশন।

আমার রেজাল্ট সামান্য ভালো ছিল দেখে আমি মেম্বারশিপ পেয়েছিলাম। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি মেধার বিচারে ফাই-বেটা-কাপা সোসাইটির সদস্য নেয়। ছেলেমেয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। আমাদের ইউনিটে ছেলেদের চেয়ে ভালো মেয়েরা রেজাল্ট করছে।

আমেরিকার অন্যখানে কি ছেলেমেয়ের পার্থক্য করে ?

আমেরিকা এখনো অনেক কনজার্ভেটিভ। ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়া আর কোথাও মেয়েদের ভোটের অধিকার নেই। সারা পৃথিবীর চোখে তো অ্যামেরিকা সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ। এটা কেমন গণতন্ত্র ?

হুম। অ্যামেরিকায় এটা ভাবাই যায় না ইভলিন। এরা তাহলে কীভাবে নিজেদের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করে ?

কেবল নারীপুরুষের বৈষম্য না, এখানে আরও অনেক বৈষম্য আছে।

যেমন ?

গোলাবারুদের পেছনে অ্যামেরিকা লাখ লাখ টাকা খরচ করছে। কিন্তু দেশের গরিব দুঃখী এতিম শিশুদের জন্য সরকার তেমন কিছুই করছে না। এদেশে খাবার নষ্ট করে যত টাকা অপচয় করা হয়, তা দিয়ে সহজেই গরিব দেশগুলোয় খাবারের ব্যবস্থা করা যায়, স্কুল-কলেজ খোলা যায়। জানো আমি এসব নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছি।

আমার অভিজ্ঞতা বলে শুধু লেখালেখি করে কিছু হয় না। নিজেকেই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

তোমার কি মনে হয় আমি সেটা করছি না ?

করছ নাকি ?

এই শহরেই অনেক সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়ে আছে। আমি প্রতিদিন ওদের একঘণ্টা করে বিনা খরচে পড়াই।

তাহলে এতদিনেও আমি সেটা জানি না কেন ?

বলার সুযোগ পেলাম কই ?

নরেনকে সবচেয়ে আকর্ষণ করে সহানুভূতিশীল উদার মনের মানুষ। ইভলিনকে নরেনের এখন আগের চেয়েও বেশি ভালো লাগছে। নরেন ইভলিনকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে ভাগ্য আমাকে অজানা সমুদ্র পার করে এই চমৎকার মেয়েটির কাছে নিয়ে এসেছে। আমার ছাড়া এই মেয়েটি আর কারো না।

ইভলিনের শঙ্খের মতো সাদা দু গাল হঠাৎ লজ্জায় গোলাপি হলো। ইভলিন সামান্য জড়ানো কণ্ঠে বলল, জানো, তোমাকে নিয়ে আমারও ঠিক একই কথা মনে হয়েছে। ভেবেছি আমার খোঁজেই বুঝি এই ছেলেটি সাত সাগর আর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে এখানে এসে তরী ভিড়িয়েছে।

কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ নরেন ইভলিনকে কাছে টেনে ঠোঁটে চুমু বসিয়ে দিল। ইভলিন বাধা দিল না, যেন এমনই ঘটার কথা ছিল। কোনো ঘোষণা, দাবিদাওয়া কিংবা মহাসমারোহ ছাড়াই ওদের দুজন দুজনের হয়ে গেল। যে প্রেম যত গভীর, সে প্রেম বোধহয় ততই নিঃশব্দ।

Leave a Reply

Your identity will not be published.