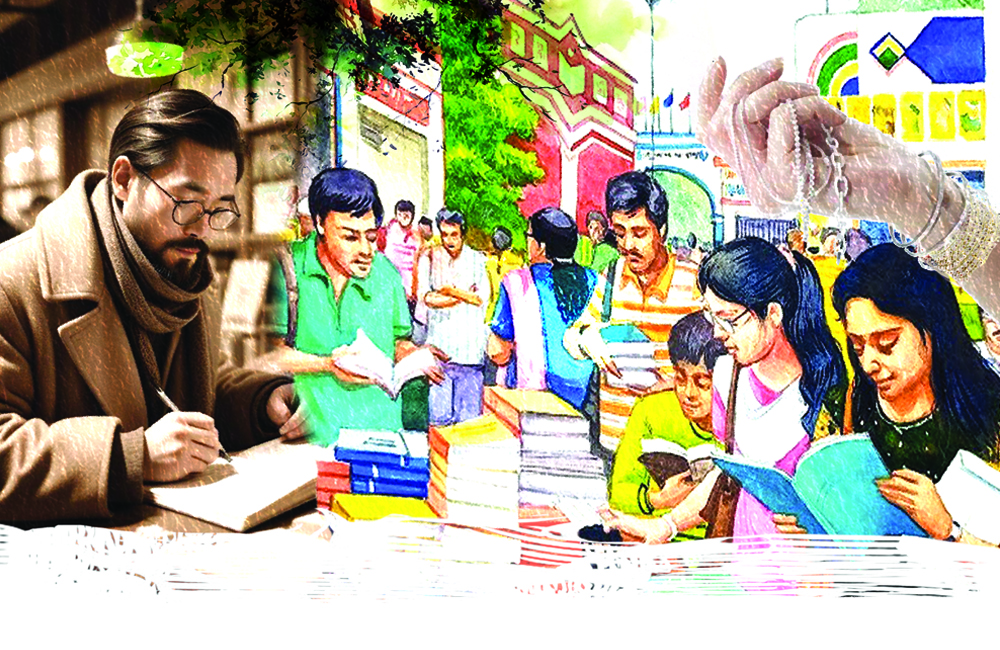

আজ প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। চব্বিশ বছর আগে, ২০০১ সালের নভেম্বরে, এই কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিকের মুখোমুখি হয়েছিলেন অন্যদিন-এর সহকারী সম্পাদক মোমিন রহমান, হুমায়ূনের ৫৩তম জন্মদিনের প্রাক্কালে। জীবন, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, টিভি নাটক, গানসহ নানা প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিপুল হাসানও। এই সাক্ষাৎকারে সম্পূর্ণ হুমায়ূন আহমেদ মূর্ত হয়ে উঠেছেন। এখানে এটি পুনর্মুদ্রিত হলো।

মোমিন রহমান : আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আপনি বিচরণ করছেন এবং অবস্থান করছেন জনপ্রিয়তার শিখরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রবল জনপ্রিয়তা বজায় রাখা নিঃসন্দেহে এক বিরল ঘটনা। এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব মূল্যায়ন জানতে চাই।

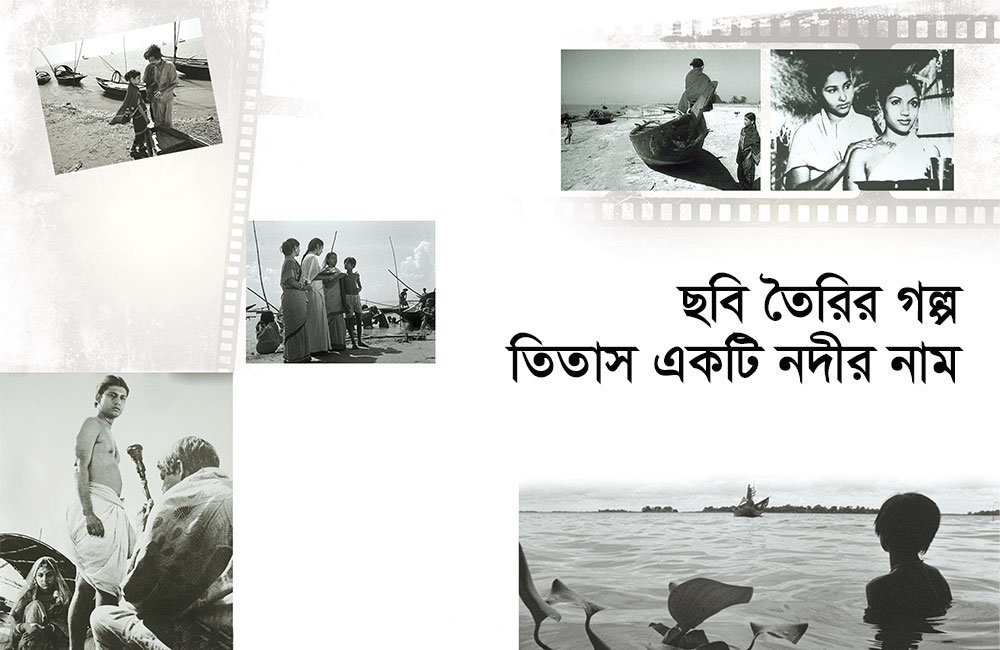

হুমায়ূন আহমেদ : জনপ্রিয়তা, জনপ্রিয়তা ধরে রাখা, কেন জনপ্রিয়...এই বিষয়গুলো আমার মাথার মধ্যে নেই। কখনো গালে হাত দিয়ে এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি বলে মনে হয় না। লিখতে ইচ্ছা করেছে লিখেছি। নাটক বানাতে ইচ্ছা করেছে নাটক বানিয়েছি। সিনেমা বানাতে ইচ্ছা করেছে সিনেমা বানিয়েছি। কীভাবে গল্প তৈরি করব, চরিত্র সৃষ্টি করব এই চিন্তাতেই অস্থির থাকি—লেখাবিষয়ক গবেষণামূলক (!) চিন্তা করব কখন ? জীবনকে সহজভাবে দেখার চেষ্টা করি এবং সহজভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করি। পাঠকরা হয়তো এই সহজ ব্যাপারটা পছন্দ করেন।

মোমিন রহমান : সিরিয়াস লেখা বা গভীর লেখা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা শোনা যায়, সেটা হচ্ছে-একজন লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটা শুধু একজন লেখকের কেন, সবারই আছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে, দেশের প্রতি আছে, যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি সেই পৃথিবীর প্রতি আছে। লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বিদগ্ধজনরা কঠিন গলায় (ভুরু কুঁচকে) বলেন। তাঁরা সাহিত্যকে দুটা ভাগে ভাগও করেন-'কমিটেট রাইটিং' এবং হালকা এলেবেলে লেখা। আমার সব লেখাই এলেবেলে টাইপ বলেই হয়তো বিদগ্ধজনরা লেখায় সামাজিক দায়বদ্ধতা যেভাবে দেখেন আমি সেভাবে দেখি না। শিবরাম চক্রবর্তীর শুধুই হাসির গল্প যখন পড়ি তখন আমার মনে হয় এই মহান লেখক মানুষকে হাসিয়ে সমাজের প্রতি লেখক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদগ্ধজনের কাছে আমার দেখার ভঙ্গিটা ঠিক হবে না। এই দীর্ঘ ব্যাখ্যায় যেতে চাচ্ছি না।

বিপুল হাসান : সাহিত্যে যেমন জীবনের কথা আসে, সমাজের কথা আসে...তেমনি রাজনীতির কথা আসতে পারে। কিন্তু আপনার উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ঘটনার অনুপস্থিতি দেখা যায়-এটি কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক লেখাগুলো কি রাজনীতির বাইরে ? বা ধরা যাক হিমুর গল্প। হিমু কি রাজনীতির বাইরের কেউ ? সরাসরি আমি কিছু লিখি না। লিখতে ইচ্ছা করে না। একেক লেখক একেক রকম। আমি আমার মতো।

বিপুল হাসান : আমরা জানি, আপনার বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। বাবার চাকরি বদলির সাথে সাথে আপনার শৈশবটাও কেটেছে একেক জায়গায়। সারা দেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা; অনেক জায়গায় আপনি থেকেছেন। কিন্তু আপনার লেখায় কেবল আপনার জন্মস্থান ময়মনসিংহকেই প্রাধান্য দেন। ব্যাপারটা এক ধরনের আঞ্চলিকতার মধ্যে নিজেকে সীমিত করা নয় কি ?

হুমায়ূন আহমেদ : ঘটনা আসলে অন্যটা। মনে করা যাক আমি সিলেট জেলাকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে নিলাম। আমি তো ভাষা জানি না। সিলেটি ভাষার শব্দগুলোই তো অনেক সময় বুঝতে পারি না। এক্ষেত্রে সিলেটের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস লিখলে সমস্যা থেকে যাবে। আমি যা জানি না, সেদিকে আমি কেন যাব ? আমার জন্মস্থান ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের ভাষাটা আমি ভালো জানি। আমার অনেক আত্মীয়স্বজন সেখানে আছে। যেটা জানি সেটাই তো করা উচিত। তাই ময়মনসিংহকে কমন হিসেবে ব্যবহার করি। চট্টগ্রামে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছি, কিন্তু চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাটা বুঝতে পারি না। আমার কাছে মনে হয়, আঞ্চলিক ব্যাপারটা এতটা ইম্পোর্টেন্ট নয়। ইম্পোর্টেন্ট হলো চরিত্রগুলোর ক্রাইসিস। ময়মনসিংহের ছেলে বা মেয়ে যেরকম রি-অ্যাক্ট করে, একই ঘটনায় চট্টগ্রামের ছেলেমেয়েদের রি-অ্যাক্ট সেরকমই হবে। একটি দেশের একই প্রেক্ষাপটের একই বয়সের মানুষজনের আচরণও একইরকম হবে। এ জন্যই ইংরেজিতে উপন্যাস আমরা বাংলায় অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে হুবহু সেটা পারি না।

মোমিন রহমান : আপনার উপন্যাসে বা নাটকে কিছু এলাকার চমৎকার চমৎকার নাম পাওয়া যায়, সেগুলোর কি বাস্তব অস্তিত্ব আছে ? যেমন—সোহাগী, নীলগঞ্জ ইত্যাদি।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আমার উল্লেখ করা প্রায় সবগুলো জায়গারই অস্তিত্ব আছে। সোহাগী নামে একটা গ্রাম আছে, নীলগঞ্জ নামে একটা এলাকা আছে। গৌরীপুর, হিরণপুর, মোহনগঞ্জ সবই আছে। তবে অনেক কাল্পনিক জায়গার নামও আমি ব্যবহার করি। লিখতে বসে যখন যেটা মনে আসে, চট করে সেটাই লিখে ফেলি।

মোমিন রহমান : এবার আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই—আন্তর্জাতিক সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের অবস্থানটা এখন কোথায় ?

হুমায়ূন আহমেদ : আন্তর্জাতিকভাবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারকে অবস্থানের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। জাপান থেকে শুরু করে আফ্রিকা, সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমেরিকা। অনেক দেশের অনেক লেখককেই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাঙালিদের মাঝে প্রায় ১০০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তারপর আর কোনো বাঙালি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান নি। তার মানে এই নয় যে ১০০ বছরে বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিক মানের কোনো কাজ হয় নি। সৌভাগ্যক্রমে নোবেল বিজয়ী সাহিত্য কর্মগুলোর বেশিরভাগই আমি খুব আগ্রহ আর আনন্দ নিয়ে পড়েছি। বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখাগুলোও খুবই আনন্দের সঙ্গে পড়েছি। বাংলা সাহিত্যের এমন অনেক লেখাকে আমার কাছে মনে হয়েছে, ওইসব নোবেল বিজয়ীদের লেখার চাইতে অনেক মানসম্পন্ন। সমস্যা হলো এসবের অনুবাদ নাই...আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার নাই। যেমন—আমাদের তারাশঙ্কর। তিনি অবশ্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো ক্ষমতাধর লেখক। আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ক্ষমতাধর লেখক পৃথিবীতে কয়জন আছে ? সতীনাথ ভাদুরী, অবশ্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো যোগ্য লেখক। জীবনানন্দ দাশের মতো চমৎকার চমৎকার উপমা আর প্রতীক বিশ্বের কয়জন কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে ? দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, এগুলোর অনুবাদ নাই। বিশ্বের মানুষ জানে না বাংলা ভাষায় কত প্রতিভাধর লেখক-কবি আছে। ভাষাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বিশ্বের ৬ নম্বর ভাষা। অথচ এই ভাষার মানুষদের মাঝে নোবেল পুরস্কার আছে মাত্র একটা। এই নোবেল পুরস্কার নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। এটা এখন সাহিত্যে মর্যাদার মানদণ্ড নয়, কেন যেন মনে হয় এটা বিশ্ব-রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আমার মন্তব্যকে অনেকে খারাপ ভাবতে পারে, কিন্তু আমার কিছু করার নাই। যেমন-আমি নোবেল বিজয়ী লোরকার কবিতাও পড়েছি আর আমাদের জীবনানন্দ দাশের কবিতাও পড়েছি। আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দের অবস্থান অনেক ঊর্ধ্বে। আমি গর্ব অনুভব করি জীবনানন্দকে নিয়ে। মাই গড! কী আশ্চর্য ক্ষমতাবান কবি তিনি। অথচ বিশ্বসাহিত্য জীবনানন্দকে চিনল না। বাংলাদেশের কবিতাকে চিনল না। তবে আশার কথা হচ্ছে, আমাদের সাহিত্য কর্মগুলো একটা-দুটা করে এখন অনুবাদ হচ্ছে। লোকজন অনুবাদে এগিয়ে আসছে। এটা একটা ভালো কথা।

মোমিন রহমান : নতুন লেখক কিংবা তরুণ লেখকদের ক্ষেত্রে আপনাদের পরে সেইভাবে উল্লেখযোগ্য লেখক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত আপনারা অনেকেই এসেছেন, তারপর কিন্তু এক ধরনের শূন্যতা। আপনার মতে এই শূন্যতার কারণ কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : এটা সত্যিই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এটা হয় ধাপে ধাপে। হঠাৎ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখা যায় একগাদা বড় বড় লেখক তৈরি হয়ে গেছে। তারপর আবার চুপচাপ, ঠান্ডা। কয়েক দশক হয়তো পার হয়ে যায়। এরপর আবার সাহিত্য অঙ্গনে অনেক শক্তিশালী লেখক চলে আসছেন। কী জন্য আসছেন, কেন আসছেন—এটা বোঝা সত্যিই কঠিন। বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরা যাক—ত্রিশের দশকে অনেকে এসেছেন, তারপর পঞ্চাশের দশকে আবার অনেককে পাওয়া গেল। একটা চক্রের মতো অবস্থা, অনেকদিন পরপর অনেকগুলো মেধাবী লেখক-সাহিত্যিক পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হয় বর্তমান সময়ে এই শূন্যতার পেছনে পত্রিকাগুলোরও একটা বড় ভূমিকা থাকলে থাকতে পারে। আমাদের এখানে একটা ছেলে গদ্য লিখছে, পদ্য লিখছে। কিন্তু কিছু হচ্ছে কি না সেটা যাচাই করবে কোথায় ? জায়গা নাই। আর লেখাকে ছাপার অক্ষরে না দেখলে লেখক উৎসাহ পাবে কোত্থেকে ? এখন নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখতে চাইলে প্রকাশক পাবে কোথায় ? প্রকাশকই-বা কেন তার বই ছাপবে ? কারণ বই তো বিক্রি হবে না। বিক্রি না হলে কেন প্রকাশক বই ছাপবে, তারা তো ব্যবসা করতে আসে। বই ছাপিয়ে ব্যবসা না হলে তারা কেনই বা নিজেদের ক্ষতির পাল্লা ভারী করবে ? বাংলা একাডেমি ওইসব ‘তরুণ লেখক প্রকল্প’ না করে যদি নবীন লেখকদের পাণ্ডুলিপি জমা নিত, সেগুলো দেখে বাছাই করে মানসম্পন্ন পাণ্ডুলিপিগুলোর বই বের করে দেওয়ার উদ্যোগ নিত, তাহলে নতুন প্রজন্মের লেখকরা উৎসাহ পেত। সেটা না করে লেখক তৈরির প্রকল্প খোলা হয়েছে। আরে লেখক কি মাছ নাকি যে মৎস্য চাষ করা হবে ? আমি মনে করি, যারা বড় বড় প্রকাশক তাদের অবশ্যই উচিত প্রতি বইমেলায় অন্তত একটা করে নতুন লেখকের বই ছাপানো। নতুনদের লেখা যদি ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই প্রকাশকদের উচিত সেটা বই আকারে বের করা। হুমায়ূন আহমেদ যখন প্রথম লেখাটি নিয়ে প্রকাশকদের কাছে যায়, তাকে তো কেউ-ই চিনত না। আমি তো আগে কখনো পত্রিকাতেও লিখি নাই। আমি আমার গদ্য নিয়ে সোজা প্রকাশকদের কাছে হাজির হয়েছি। আমাকে সাহায্য করেছে সেই সময়ের প্রকাশকরা। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে অজানা-অজ্ঞাত এক হুমায়ূন আহমেদের লেখা গদ্যটা পড়েছেন এবং বই আকারে বের করার সাহস দেখিয়েছেন। এই দায়িত্বটা শুধু প্রকাশকদের একার নয়, প্রতিষ্ঠিত লেখক যাঁরা আছেন তাঁদেরও তো এই দায়িত্বটা পালন করা উচিত। পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু করার একটা দায়িত্ব আছে না ? সমসাময়িক কোনো লেখকই এই দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

বিপুল হাসান : আপনি তো বাংলাদেশের, শুধু বাংলাদেশের নয় বাংলা সাহিত্যের শীর্ষে আছেন জনপ্রিয়তার দিক থেকে। এক্ষেত্রে আপনার কথা প্রসঙ্গেই জানতে চাইছি, আপনি কি এমন কোনো লেখক বা কবির প্রথম আত্মপ্রকাশে সাহায্য করতে পারেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : যদি লেখাটি ভালো হয় তবে অবশ্যই বই হিসেবে ছাপানোর ব্যাপারে সহায়তা করব। আমার কাছে কোনো নবীন লেখক যদি পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসেন, তাহলে আমি আগে মন দিয়ে লেখাটি পড়ব। যদি লেখাটি ভালো হয়, অবশ্যই ছাপানোর উদ্যোগ নিব। আমার তো খুব বেশি কিছু করতে হবে না। আমার পছন্দের প্রকাশকদের যে কাউকে একটা টেলিফোন করলেই হলো, এরকম হয়েছেও তো। তবে সবার আগে লেখাটি ভালো হতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা দুঃখের কথা বলি, কদিন আগে একটা গল্প প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে নতুন লেখকদের লেখা অনেকগুলো গল্প আমি পড়েছি। আমি খুবই আগ্রহের সঙ্গে নতুনদের লেখা গদ্যগুলোর পড়া শুরু করি। গল্পগুলো পড়া শেষ হলে আমি ততধিক হতাশ হই। একটা গল্পও আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। আজকের লেখকদের সবকিছুতেই যেন তাড়াহুড়া। গাছ লাগাবার আগেই গাছের মগডালে গিয়ে উঠে বসে থাকা। তারা একটা ঘটনার কথা বলছে, হচ্ছে হচ্ছে আর হচ্ছেই। কেন হচ্ছে বা কী কারণে হচ্ছে, ঘটনার অন্তরালে কী আছে—এসব ব্যাপারগুলো একেবারেই পেলাম না। এতে আমি কিছুটা আহত হয়েছি। তারপরও আমি নিরন্তর আশাবাদী, আমার বিশ্বাস এই সময়ের ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকেই একদিন বেরিয়ে আসবে বড় বড় লেখক। নতুন সম্ভাবনার জন্য প্রত্যাশা করছি। সময়ের প্রয়োজনেই নতুনরা আসবে।

মোমিন রহমান : নতুনদের লেখায় কেন এরকম হচ্ছে বলে মনে করছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আল্লাহপাক জানেন। আমার মনে হয় এটার একটা কারণ সামাজিক অস্থিরতা। ছাত্ররা রাজনীতির নামে পড়ালেখা বাদ দিয়ে চাঁদা আর টেন্ডার নিয়ে টানাটানি করছে, দ্রুত বড়লোক হয়ে যেতে চাচ্ছে। এ সময়ের ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে এসে বসে টেলিভিশনের সামনে, হাতে রিমোট কন্ট্রোল। একবার এই চ্যানেল আরেকবার ওই চ্যানেলে। ধৈর্যের ব্যাপারটা নাই বললেই চলে। ধৈর্য কই যে বই পড়বে ? যে ছেলেটি লেখালেখিতে আছে তাকে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলো তার পড়া থাকতে হবে, বিশ্বসাহিত্যের সেরা বইগুলো অবশ্যই পড়তে হবে। পড়ার বিকল্প নাই। অবশ্যই তাকে দেখতে হবে অন্যরা কীভাবে চিন্তা করছেন, আমি কীভাবে চিন্তা করছি।

আমার বাসায় নিজের বাচ্চাদের পাঠ্যপুস্তক বা আমার বই ছাড়া অন্য বই পড়তে দেখি না। বাসায় অনেক ভালো ভালো বই আছে, ওরা ছুঁয়ে দেখে না। টেলিভিশন দেখে, এটা দেখে, সেটা দেখে, কিন্তু বই পড়ে না। এটা আমার ভালো লাগে না। বুকে ধাক্কার মতো লাগে। ওরা এরকম হচ্ছে কেন ? একজন লেখকের সন্তানেরা কেন বিখ্যাত বিখ্যাত বইগুলো ঘরে থাকতেও পড়ে দেখবে না! এটা ঠিক হচ্ছে না।

মোমিন রহমান : আমরা আবার চলে যাচ্ছি আপনার সাহিত্য প্রসঙ্গে। আপনার উপন্যাস বা শিল্পকর্মে দেখা যায় কিছু নামের প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে। যেমন-আনিস, নীলু, রাবেয়া, রফিক, শফিক। এটা কেন হচ্ছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : এইসব নামের ব্যবহার দেখে অনেকের মনে হতে পারে, তা আমি সচেতনভাবে বা ইচ্ছাকৃত করছি। আসলে কিন্তু তা নয়। আসল কথাটা হলো আমার আলস্য। আমি লিখতে বসে নতুন নতুন সুন্দর নাম খুঁজে পাই না। যেসব নাম আমার হাতে কাছে আছে, সেসব নামই ব্যবহার করে ফেলি। এমনও হয়েছে আমার মেয়েদের ডেকে বলছি, মা তোমরা এদিকে আসো তো। তোমাদের ক্লাসের বন্ধুদের ক’জনের নাম বলো দেখি এক এক করে। এরা একের পর এক নাম বলছে, কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না। তখন কী আর করা, পুরোনো নামটি দিয়েই কাজ চালাই। অনেক সময় ভাবি পরে ঠিক করে দেব। কিন্তু পরে আর ঠিক করা হয় না। অতি ব্যবহার করা নামটাই বহাল থাকে।

মোমিন রহমান : আপনার নির্মিত চরিত্রসমূহের মধ্য থেকে যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হলে আপনি কোনটি হতে চাইবেন ? কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি মিসির আলি হতে চাইব। মিসির আলিকে আমি খুব পছন্দ করি। মিসির আলি একজন ঠান্ডা মাথার মানুষ। যা কিছু চিন্তা করে লজিক দিয়ে চিন্তা করে। পৃথিবীটা দেখে লজিকের আপসহীন চোখে। মিসির আলির মানুষের প্রতি অসাধারণ দরদ। মানুষের প্রতি তার এই তুলনাহীন মমতাটা কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন না। আমি সব সময় চাই, মিসির আলির এইসব চরিত্রের প্রভাব আমার ভেতরে প্রকাশ পাক। মিসির আলির যে ক্ষুরধার বুদ্ধি সেটা আমার নেই। যা আমার নেই, তার প্রতি আমার খুবই আকর্ষণ আছে। হিমু চরিত্রটাও খারাপ না। হিমু আজগুবি ক্যারেকটার। তার মতো হওয়ার কিছু নাই। হিমুর মতো মানুষ অনেক আছে। কিন্তু মিসির আলির মতো মানুষ আরও আছে কি না জানি না। যে কেউ হিমু হতে পারে। আমরা সবাই হিমু। সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি হিমু আছে। কিন্তু মিসির আলি আছে খুবই কম।

মোমিন রহমান : আমরা দেখতে পাই গল্প-উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে আপনি অদ্ভুত সুন্দর শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেন। কখনো আপনি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে কয়েকটি শব্দ নেন, আবার কখনো জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে শব্দ বা বাক্য বাছাই করছেন। এক্ষেত্রে আপনার চরিত্রগুলোর নামও সেখান থেকে নেওয়া যেতে পারে ?

হুমায়ূন আহমেদ : অবশ্যই নেওয়া যেতে পারে, আর একদম যে নিচ্ছি না তা কিন্তু না।

মোমিন রহমান : আপনার চলচ্চিত্র, নাটক বা উপন্যাসে লক্ষ করা যায় জোছনা ও বৃষ্টির প্রতি একধরনের পক্ষপাত। এ বিষয়ে বলবেন কি ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি জোছনা পছন্দ করি। বৃষ্টি পছন্দ করি। জোছনার প্রতি আমার দুর্বলতা তৈরি হয়েছে খুব ছোটবেলায়। ছোটবেলায় জোছনা রাতে আমি হাওর পাড়ি দিয়েছি। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় আমাকে মামা কাঁধে নিয়ে রওনা হলেন হাওরের দিকে। যারা এই হাওরের মধ্যে জোছনা না দেখেছে, তারা বুঝতে পারবেন না জোছনা কী জিনিস। পৃথিবীটা তো গোলাকার। হাওরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, আকাশ থেকে জোছনাটা যেন পৃথিবীর মাটিতে ঠিকরে পড়ছে। একটা বাচ্চা ছেলে তার মামার কাঁধে চড়ে যাচ্ছে হাওরের মাঝখানে। প্রবল জোছনা। শীতকালের হাওর। ফসল-টসল সব কাটা শেষ। ধু ধু করছে বিশাল খোলা মাঠ। সেই সময়ই সম্ভবত হাওরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোছনা ব্যাপারটি আমার মাথায় ঢুকে যায়। এই জোছনাটাকে পরে আর মাথা থেকে সরাতে পারি নি। আর বৃষ্টির ব্যাপারটাও ছেলেবেলা থেকেই পছন্দ করা শুরু। থাকতাম সিলেটে। প্রচুর বৃষ্টি হতো। বৃষ্টি হলেই ছুটে বাইরে চলে যেতাম। বৃষ্টির মধ্যেই ঝাঁপাঝাঁপি করা, দৌড়াদৌড়ি করা। মা ডাকলেও ফিরে তাকাতাম না। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশে কেউ বাস করবে আর বৃষ্টি দেখে পাগল হবে না, তা হতে পারে না।

মোমিন রহমান : আপনার সাহিত্য নাটক ও চলচ্চিত্রকর্মে মৃত্যুকে একেবারে সহজিয়া ভঙ্গিতে উপস্থিত হতে দেখা যায়। ‘এই অপরূপ পৃথিবীতে আপনি নেই’—এটা ভাবতে কেমন লাগে ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার নিজের খুবই খারাপ লাগে। ‘আমি নেই’—ব্যাপারটি নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ করি। আমি থাকব না, অথচ এই পৃথিবীতে ঠিকই সুন্দর জোছনা হবে, বৃষ্টি হবে। এটা কেমন কথা ? আমি না থাকলে কিছুই থাকবে না, আর সবকিছু থাকলে আমি কেন থাকতে পারব না ?

বিপুল হাসান : আপনার গল্প-উপন্যাস নাটক ও চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝেই অলৌকিক ঘটনা লক্ষ করা যায়। আপনি কি কখনো এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন ? অথবা এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : নাহ্, আমার সচক্ষে দেখা কোনো অলৌকিক ঘটনা নেই। আমরা যখন খুব ছোট তখন আমাদের গ্রামগুলো ছিল অন্যরকম। একটা গ্রাম মানে রাতের বেলা কোথাও আলো নেই। অন্ধকার একটা জায়গা। চারপাশে বন-জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতরে কবরস্থান। গা ছমছমে একটা পরিবেশ। সেখানে টিমটিম করে হারিকেন জ্বলছে, কুপি জ্বলছে। এরকম একটা অবস্থায় সবার মুখে খালি ভূতের গল্প। এখানে একটা ভূত থাকে। ওই যে তেঁতুল গাছটা ওখানে থাকে শাকচুন্নি। অমুক জায়গায় হঠাৎ একটা ভূত অমুকের ঘাড় মটকে দিয়েছে। গ্রামের অনেক মানুষকে পাওয়া যাবে, তাদের দাবি তারা ভূত দেখেছে। এমনকি আমার নানি, তিনি দাবি করেন আমার মায়ের জন্মের সময় একটা জিন এসে খুবই উপদ্রব করেছিল। জানালা দিয়ে বারবার জিনটা উঁকি দিচ্ছিল। আমার নানি একশবার আয়াতুল কুরসি সূরা পড়ে তাকে বিদায় করেছে। নানি যখন দেখিয়ে দেয়, ওইখানে দাঁড়িয়েছিল জিনটা। এদিক দিয়ে মুখ বের করেছিল। তখন তা বিশ্বাস না করার কোনো কারণ থাকে না। আবার যখন গল্প শুনি, একজন মাছ ভাজি করছিল। ভূতটা এসে হাতটা বাড়িয়ে বলেছিল, এই মাছ দে। এইগুলো তো বাচ্চা বয়সে মাথার ভেতর ঢুকে যায়। পরবর্তী সময় বড় হয়ে এসব চিন্তা করে দেখেছি বাস্তবে এইগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর যে-কোনো গল্পকারের একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করে গল্প বলা শুরু করার ব্যাপারটা থাকবেই। এমন কোনো গল্পকার বা ঔপন্যাসিককে দেখানো যাবে না, যিনি গল্প লিখেছেন উপন্যাস লিখেছেন তিনি ভূতের গল্প লেখার চেষ্টা করেন নি-এমনটি পাওয়া যাবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সিরিয়াস এবং বাস্তববাদী লেখক পর্যন্ত ভূতের গল্প লিখেছেন। গল্পের নাম ‘হলুদ পোড়া'’। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। ভূতের গল্প লিখতে পারি কি না যাচাই করলাম। লেখার জন্যই লেখা।

মোমিন রহমান : আমরা কি তাহলে ধরে নিতে পারি অলৌকিক ব্যাপার আপনি বিশ্বাস করেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আমি অলৌকিক কোনো কিছুকে বিশ্বাস করি না। আমাদের জ্ঞান কম। এই কারণে আমরা অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারি না বলে তাতে অলৌকিকত্ব আরোপ করি। আসলে এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই লৌকিক, অলৌকিক বলতে কিছু নেই।

মোমিন রহমান : আপনার গল্প-উপন্যাস-নাটক-চলচ্চিত্রে দেখা যায় একেবারে শেষে পৌঁছে পাঠক বা দর্শককে আকস্মিক একটা ধাক্কা দেন। কাছের একজন মানুষের দ্রুত অচেনা হয়ে যাওয়া বা নিরীহ ভালো মানুষের রূপান্তর—কী ‘নন্দিত নরক’-এর কাকা অথবা ‘কোথাও কেউ নেই’-এর বদি আর ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ ছবির ইরতাজুদ্দিন। এ ব্যাপারটির ব্যাখ্যা কীভাবে দিবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : বিশেষ কোনো কারণ এর পেছনে নেই। থাকলেও আমি জানি না। লেখা তৈরি হয় মস্তিষ্কে। যেই পদ্ধতিতে লেখা তৈরি হয় সেটা সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। যদি লেখা তৈরির ব্যাপারটি আমার জানা থাকত তাহলে কে জানে হয়তো আমি লেখক তৈরির একটা কারখানা খুলে বসতাম। নতুন ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে বলতাম, এইভাবে লেখা তৈরি করতে হয়। পাঠককে ধাক্কা দিতে হয়।

মোমিন রহমান : ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ এবং ‘দুই দুয়ারী’ ছবি দুটোতে আপনার বহুমুখী সৃজনকর্মে আরেকটি নতুন পালক যুক্ত হয়েছে, আপনি গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গানের কথা লেখার ক্ষেত্রে আপনি কোন বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এখানে একটা ভুল আছে। আমি গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি নি। এমন ইচ্ছাও নেই। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে গান লিখতে হয়েছে। আমাদের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যা হয়, নির্মাতা-পরিচালককে গানের জন্য যেতে হয় গীতিকারের কাছে। তাকে গিয়ে আগে সিকোয়েন্সটা বোঝাতে হয়। এই জায়গায় এই ঘটনা হচ্ছে এখানে গান দরকার, একটা গান লিখে দেন। আমি ওই কাজটা না করে নিজেই কয়েকটা লাইন লিখে ফেলেছি। কাজটা করা হয়েছে ঝামেলা এড়াবার জন্যে।

বিপুল হাসান : আপনি তো সবকিছুরই লজিক খোঁজেন। আমরাও কি আপনার গান লেখার পেছনে লজিক খুঁজতে পারি ? এ ব্যাপারে আপনিই আমাদের বলুন।

হুমায়ূন আহমেদ : গানের প্রতি আমার অস্বাভাবিক মমতা আছে। আমার বাবারও ছিল। মনে হয় এটা জেনেটিক। গান লেখার পেছনে এই মুহূর্তে আর কোনো লজিক তো মাথায় আসছে না।

মোমিন রহমান : ছবির প্রয়োজনে আপনি গান লিখেছেন, একইভাবে গল্প-উপন্যাসের প্রয়োজনেই কি কবিতা লিখেছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না, এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। মজার ব্যাপার হলো—আমার জীবনের প্রথম রচনা হলো কবিতা। ‘দিতে পারো একশ ফানুস এনে/আজন্ম সমুদ্র সাধ/একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।’ ‘শংখনীল কারাগার’-এর শুরুতেই যা ব্যবহার করা হয়েছে। এই কবিতাটি লেখার ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা আছে। জীবনের প্রথম এই কবিতাটি লিখে, আমার মনে হলো এটা ছাপানো দরকার। পত্রিকায় পাঠানো যেতে পারে। তারপর হঠাৎ করে মনে হলো যে, পুরুষ কবির কবিতা হিসেবে সেটা দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু মহিলা কবির কবিতা হিসেবে এটা চমৎকার দাঁড়িয়ে যায়। কাজেই আমি আমার ছোটবোন মমতাজ আহমেদের নামটি ব্যবহার করে পাঠিয়ে দিলাম দৈনিক বাংলা পত্রিকায়। দৈনিক বাংলার সাহিত্য পাতার সম্পাদক তখন ছিলেন কবি আহসান হাবিব। তিনি সেই কবিতাটি আমার ছোটবোনের নামেই ছাপিয়ে দিলেন। এটা আমার লেখক-জীবনের প্রথম আত্মপ্রকাশ, একজন মহিলা কবি হিসেবে। ভেবেছিলাম আমি কবিই হব। পরে দেখলাম কবিতা লেখার জন্য যে মেধা ও মনন প্রয়োজন সেটা আমার নাই। সুতরাং আমার আর কবি হওয়া হলো না। যেটা আমার নাই সেটা নিয়ে তো চেষ্টা করলেও কিচ্ছু হবে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গল্প-উপন্যাসের প্রয়োজনে দু'চারটি লাইন এখনো কবিতার মতো করে লিখে ফেলি। ওগুলো কবিতা হয় কি না জানি না। আমি ‘কবি’ নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। একজন কবিকে নিয়ে উপন্যাস। সেই কবি কিন্তু কবিতা লিখত। এখন এই কবি যে কবিতাগুলো লিখবে সেসব আমি কোথায় পাব ? আমি কি আমার উপন্যাসের প্রয়োজনে কবিতার জন্য কবি শামসুর রাহমান সাহেবের কাছে যাব ? গিয়ে বলব, আপনি আমাকে কিছু কবিতা দেন ? আমার উপন্যাসে একজন কবি কবিতা লিখে, এজন্য কয়েকটা কবিতা দরকার। ওটা তো সম্ভব নয়। অন্য কবির কবিতা তো আমি নিতে পারি না। কিন্তু ‘কবি’ উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রকে তো কবিতা লিখতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে নিজেই কবিতার মতো করে কয়েকটা লাইন লিখে উপন্যাসে ঢুকিয়ে দিই। তারাশঙ্করের একটা বিখ্যাত উপন্যাস আছে ‘কবি’ নামে। বাংলা সাহিত্যের অদ্ভুত সুন্দর একটি উপন্যাস। ওই উপন্যাসের কবি কিন্তু সেখানে কবিতাও লিখত—‘কালো যদি মন্দ হবে গো/কেশ পাকিলে কান্দো কেন তাই’... এইসব কবিতার লাইন তারাশঙ্করেরই লেখা। আমি ভাবলাম উনি যখন ওসব সুন্দর সুন্দর লাইন লিখে সমস্যার সমাধান করতে পারছেন, আমি একটু চেষ্টা করে দেখছি না কেন ? দেখি মামলা ডিসমিস করা যায় কি না। সুতরাং ওসব উপন্যাসের জন্যই লেখা, কাজ চালানোর জন্য। আলাদাভাবে কবিতা লেখার মতো মেধা ও ক্ষমতা আমাকে আল্লাহ-পাক দেন নি। যা দিয়েছেন তাই নিয়েই আছি।

মোমিন রহমান : আপনার বাবা একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, আপনি আমাদের কিছু মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বলবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অনেকগুলো লেখাতেই আছে। মাইক্রোফোন সামনে নিয়ে চট করে বলা খুবই কষ্টকর। তবু দু'একটা কথা বলি, মুক্তিযুদ্ধের সময় পিরোজপুরের গোয়ারেখা নামে একটা গ্রামে আমি আমার মা এবং ভাই বোনদের নিয়ে পালিয়ে ছিলাম। আমরা সবাই সারাটা দিন খুব আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম। দিনের বেলা মিলিটারিরা কখনো যদি দেখে ফেলে তাহলে মহাবিপদ। সন্ধ্যার পর নিশ্চিন্তে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। কারণ সন্ধ্যার পর মিলিটারিরা কিছুতেই ক্যাম্প ছেড়ে বের হতো না। সারাটা দিন উৎকণ্ঠায় থাকা আর সন্ধ্যার পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচা...পুরো ব্যাপারটাই তো অন্যরকম। মানুষ চিরকাল অপেক্ষা করে কখন দিন হবে। সেখানে আমরা অপেক্ষা করতাম কখন সন্ধ্যা হবে। কখন অন্ধকার নামবে। অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা। একদিন দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশে কাদা আর পানি। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কিছু হিন্দু পরিবার জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করছে। ওদের প্রায় প্রত্যেকের বগলের তলায় একটা করে বালিশ। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, ব্যাপারটি কী ? এই বৃষ্টির মধ্যে ওরা বালিশ নিয়ে বের হয়েছে কেন ? ভিজা বালিশ দিয়ে ওরা কী করবে ? পরে জানতে পারলাম ওদের দামি জিনিসপত্র, গয়নাগাটি, টাকাপয়সা যা কিছু সম্পদ আছে সবই ওই বালিশের মধ্যে লুকিয়ে রাখা। মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে হলেই আমার চোখে ভাসে অসহায় কিছু মানুষ বগলে বালিশ নিয়ে ছুটছুটি করছে। হয়তো এগুলো বড় করে দেখার মতো কিছু না। এরচেয়ে ভয়াবহ অনেক ঘটনা আছে। কিন্তু এইসব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমাকে কেন জানি বড় করে নাড়া দেয়।

মোমিন রহমান : আমরা জানতে পেরেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি পাকবাহিনীর শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন, ঘটনাটি কী করে ঘটেছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : এখন আমার বয়স তেপ্পান্ন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বড় মেয়েটি বিয়ে দিয়েছি। এই বয়সে কি মার খাওয়ার গল্প করা যায় ? মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে মাঝে মধ্যে পত্র-পত্রিকায় লিখেছি (অনেক আগে), আর লিখতে ইচ্ছা করছে না। মিলিটারিরা আমাকে এবং আমার সঙ্গের অনেককে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলেছিল। এইটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মারা যাব, নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচব—এই বোধটাই তখন প্রবল ছিল। আহ্ কী দিন গিয়েছে! এখন মাঝে মধ্যে দোকানে গিয়ে দেখি লোকজন খুব আগ্রহ নিয়ে পাকিস্তানি জিনিস কিনছে। আমার খুব অবাক লাগে।

বিপুল হাসান : মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখে নি অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপনাদের, মানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য কী কী করার আছে বলে মনে করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : যে যা জানে তা অন্যদের জানানো। কবি লিখে যাবেন কবিতায়। গদ্যকার গদ্যে। চিত্রকর ছবি এঁকে যাবেন। চিত্রনির্মাতারা বানাবেন ছবি। একার কোনো ব্যাপার না—‘কালেকটিভ’ ব্যাপার।

মোমিন রহমান : মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন, আসলে এটা এক ধরনের কৌতূহল। মুক্তিযুদ্ধ আপনার চিন্তা-চেতনায় যেভাবে প্রভাব ফেলেছে, সেই সময়টায় আপনি সরাসরি যুদ্ধে গেলেন না কেন ? মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে কি আপনার ইচ্ছে করে নি ?

হুমায়ূন আহমেদ : ইচ্ছা করেছিল। সাহস সঞ্চার করতে পারি নি। আমি সাহসী মানুষ, কিন্তু সেই সময় জীবনের প্রতি মমতা আমাকে কাপুরুষ বানিয়ে ফেলেছিল। আমার বয়েসী ছেলেরা অকাতরে জীবন দিয়েছে আর আমি জীবন রক্ষার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এই লজ্জা আমার কোনোদিন যাবে না। আমি অবশ্যই দেশমাতৃকার অপদার্থ সন্তান।

মোমিন রহমান : মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনি অনেক উপন্যাসই লিখেছেন। যেমন—নির্বাসন, আগুনের পরশমণি ইত্যাদি। কিন্তু বিশাল আয়তনের বড় কোনো পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার কথা কখনো ভেবেছেন কি ?

হুমায়ূন আহমেদ : বড় কাজটা আমি অনেকদিন ধরেই করার চেষ্টা করছি। ‘জোছনা ও জননীর গল্প’ নামে তার কিছু অংশ ভোরের কাগজে ছাপাও হয়েছে। এখন লেখা বন্ধ। আমার মনে হলো আরেকটু অপেক্ষা করি। মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপারটা এত বড় যে আরও ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। এত বড় একটা ব্যাপার, একে ভালোভাবে দেখার মতো ক্ষমতা আমার এখনো তৈরি হয় নি। এইসব ভেবে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। এখন মনে হচ্ছে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে ন আমাকে এই কাজটা শেষ করে যেতে হবে।

মোমিন রহমান : আপনি নিজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাঝে আজকাল রাজনৈতিক বিভেদ প্রকট। লাল-নীল-হলুদ-গোলাপি প্যানেলের নামে যে বিভাজন দেখা যায়—এটা কতটুকু বাঞ্ছনীয় ?

হুমায়ূন আহমেদ : এটা খুবই একটা অরুচিকর ব্যাপার। আমি যখন শিক্ষকতা করতাম নিজেও এই রঙ-বেরঙের প্যানেলের নামে বিভাজনের শিকার হয়েছি। হইচই করে ইলেকশনও করেছি। এটা খুবই একটা খারাপ ব্যাপার। লজ্জাজনক ব্যাপার। এই দলাদলির ওপর শিক্ষকদের প্রমোশন, পোস্টিং ইত্যাদি নির্ভর করে। কোন শিক্ষক হাউজ টিউটর হবেন, আর কোন শিক্ষক প্রভোস্ট হবেন, আর কে বাদ পড়বেন—এইসব নির্ভর করে দল করার ওপর। ভিসি বা ডিন হবার জন্য ধরনা দিচ্ছি আমারই কোনো ছাত্রনেতার কাছে। বিশ্রী ব্যাপার! আজকাল ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে অনেকে কথা বলছেন। আমি মনে করি ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার সাথে সাথে শিক্ষকদের রাজনীতিও বন্ধ করে দেওয়া উচিত। একটা স্বাধীন দেশে ছাত্ররা পড়াশোনা করবে, তাদের আবার কিসের রাজনীতি ? শিক্ষকরা পড়াশোনা করাবেন, তাদের আবার কিসের রাজনীতি ? ছাত্রদের পড়াশোনা করানোটাই শিক্ষকদের একমাত্র রাজনীতি।

মোমিন রহমান : আমরা কি এমন বলতে পারি, ছাত্ররা নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে রাজনীতি করতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি থেকে তাদের সরে আসা উচিত ?

হুমায়ূন আহমেদ : যে কেউ নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারে। ছাত্ররাও সেটা অবশ্যই পারে। সেটা তো আর রাজনীতি হলো না। এটা ছাত্রনীতি। নিজের পড়াশোনার সমস্যা নিয়ে ছাত্রনীতি করা ঠিক আছে, কিন্তু রাজনীতি করা ঠিক নয়। পড়াশোনা শেষ করে ছাত্ররা যা ইচ্ছা করবে। আমাদের রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রয়োজনে ছাত্রদের ব্যবহার করছেন, এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এটা খুব খারাপ কাজ হচ্ছে। রাজনীতিবিদদের এখন সাহস করে বলা উচিত, ছাত্ররা তোমরা তোমাদের কাজ ঠিকমতো করো। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আছি। তোমাদের কোনো দরকার নেই। তোমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকলে বলো। আমরা শুনব, সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। আমরা সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমাদের থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

মোমিন রহমান : আপনার ‘এইসব দিনরাত্রি’-র কবির মামা সুখী নীলগঞ্জের স্বপ্ন দেখেন। আপনি কি এরকম কোনো ‘সুখী বাংলাদেশ’-এর স্বপ্ন দেখেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি আরেকটু বড় করে দেখি। ‘সুখী পৃথিবী’র স্বপ্ন দেখি। আমাদের পৃথিবীটা একদিন এমন সুখী হবে যে, এখানে কোনো মানুষই না খেয়ে থাকবে না। একটা জায়গায় প্রচুর খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকছে, আরেকটি জায়গায় মানুষ খেতেই পারছে না। কেন এরকম হবে ? একই পৃথিবীর মানুষ আমরা, একই পৃথিবীর ওপর প্রত্যেকের অধিকার সমান। সবকিছু বণ্টন হবে সমানভাবে। যুদ্ধ-হানাহানি করে মানুষ মানুষকে মারবে না। আমার দেশ বাংলাদেশটাকে নিয়েও এক সময় কত স্বপ্ন দেখেছি। সুন্দর একটা দেশ হবে। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতির অবস্থাটা দেখে আমি ধাক্কা খাই, স্বপ্ন ভেঙে যায়। মাঝে মধ্যে মনে হয়, পরিচিত মানুষদের ডাক দিয়ে একটা পার্টি গঠন করে ফেলি। এই পার্টির নাম হবে ‘বাংলাদেশের হিমু পার্টি’। এই পার্টির মেম্বার যারা হবে তারা প্রত্যেকেই হবে হিমুর মতো ডেডিকেটেড। তাদের পরনে থাকবে হলুদ বা গেরুয়া রঙের কাপড়। সাদা পোশাক পরলে যেমন বৈধব্যের ভাব আসে, তেমনি গেরুয়া পোশাক হলো বৈরাগ্যের প্রতীক। এদের প্রত্যেকের মাঝেই থাকবে বৈরাগ্য। লোভ আর স্বার্থের প্রতি বৈরাগ্য। তারপর ক্ষমতায় গিয়ে দেশটাকে বদলে দিই। দেখিয়ে দিই, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে কাজ করলে আমরা উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারি। সবাই মিলে গড়ে তুলতে পারি স্বপ্নের বাংলাদেশ ‘সুখী বাংলাদেশ’।

মোমিন রহমান : আপনার তো মানুষকে ডাক দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সিলেটের ইস্যুতে আপনার ডাকে অনেক মানুষই সাড়া দিয়েছিলেন। জাতীয় পর্যায়ের নানা সংকটে আপনি তো মানুষকে ডাক দিতে পারেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না পারি না। আমাকে এত ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয় নি। তারপরেও যে-কোনো সংকটে আমি তো থাকবই। আমাকে থাকতেই হবে।

মোমিন রহমান : এবার অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আপনার পরিবারে আপনাদের প্রজন্মের আগে কেউ কি শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন ? শৈশবে কখনো শিল্পচর্চায় জড়িত হবেন বলে কি আপনার কোনো আগাম ভাবনা ছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার বাবার সাহিত্যের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। তিনি লেখালেখি করতেন। উনাকে দেখতাম গল্প-কবিতা ইত্যাদি লিখতে। পূর্ব পাকিস্তান আর কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এইসব লেখা ছাপাও হয়েছে। আমার বাবাকে আমি নাটক লিখতে দেখেছি, আবার নাটকে অভিনয় করতেও দেখেছি। আমি নিজে একদিন এইসবে জড়িয়ে পড়ব তা ভাবি নি। আমি ছিলাম সুপার সিরিয়াস (?) ধরনের ছাত্র।

মোমিন রহমান : একটু পেছন দিকে ফিরে তাকাই। আমরা জানি, শৈশব ও কৈশোরের ঘটনাবলি আপনার লেখাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে সব সময়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে জীবনের ওই বিশেষ সময়টাকে মূল্যায়ন করবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার শৈশব ও কৈশোর ছিল খুবই মজার। বাবা পুলিশের চাকরি করতেন। স্থায়ীভাবে কোথাও বেশিদিন থাকতে পারি নি। আজকে এখানে কালকে সেখানে। বাবার এই বদলির চাকরির কারণে বাবার সাথে সাথে আমাদেরও ছুটতে হতো। একেক জায়গায় একেকরকম পরিবেশের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। নতুন নতুন জায়গা। নতুন স্কুল নতুন শিক্ষক, নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধব-এইসব ব্যাপার ছিল আমার শৈশব-কৈশোরের নিত্যসঙ্গী। এমনও হয়েছে এক বছরে আমাকে তিন-চারবার স্কুল বদলাতে হয়েছে। বাংলাদেশের কত সুন্দর সুন্দর জায়গা যে দেখা হয়েছে—রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, দিনাজপুরের সাঁওতাল এলাকা। নদীময় বরিশাল। চোখ বুজলেই ছবির মতো দেখি।

মোমিন রহমান : সম্প্রতি আপনি অন্যদিন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০০০ এর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন-নির্মাতার পুরস্কার পেয়েছেন। হঠাৎ বিজ্ঞাপন নির্মাণে এলেন কেন ? এটা কি চালিয়ে যাবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না, আমি আসলে বিজ্ঞাপন-নির্মাতা না। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা হতেও চাই না। ভবিষ্যতে ওটা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই। ড্যানিশ কনডেন্স মিল্কের বিজ্ঞাপনটা তৈরি হয়েছে আমার ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ ছবিটির কয়েকটি চরিত্র নিয়ে। ওরা এসে ধরল, আপনার ছবির ক্যারেক্টারদের নিয়ে বিজ্ঞাপন বানিয়ে দিতে হবে। আমি একটু ভেবে দেখলাম, দেখা যাক না কেমন দাঁড়ায়। এটা দেখতে গিয়েই ড্যানিশের কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করি। এমনিতে বিজ্ঞাপন নির্মাণের ইচ্ছে আমার নেই।

মোমিন রহমান : আপনি একসময় মঞ্চনাটক লিখতেন। (যেমন-নৃপতি বা ১৯৭১) এখন লিখছেন না কেন ? মঞ্চকে কি একটা শক্তিশালী মাধ্যম বলে মনে করেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : মঞ্চনাটক লিখেছি কিন্তু চাপের মধ্যে পড়ে। মঞ্চের প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নাই। কেন নাই ? এটা বলার জন্য আমার একটা ক্যালকুলেটর লাগবে। আমি একটা মঞ্চনাটক লিখলাম। এটা বাংলাদেশের মানুষকে দেখাতে চাইলাম। তাহলে কতদিন ধরে কতবার নাটকটির প্রদর্শনী করতে হবে, এটা হিসাব করে বের করা খুব একটা কঠিন নয়। ধরলাম এক বছরে নাটকটির বড়জোর ১০০টি প্রদর্শনী করা হলো। মহিলা সমিতি মিলনায়তনে নাটকটির প্রতিটি প্রদর্শনীতে ধরলাম ৩৫০জন করে দর্শক উপস্থিত থাকল। এবার দেখা যাচ্ছে, এক বছরে মাত্র ৩৫,০০০ মানুষকে আমি নাটকটি দেখাতে পারলাম। সুতরাং এখন আমার কী করা উচিত ? মানুষের কাছে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে আমি মঞ্চকে ব্যবহার করব, নাকি আধুনিক ফর্মকে ব্যবহার করব ? নিশ্চয়ই আমি ফিল্ম ও টেলিভিশনকেই ব্যবহার করব।

বিপুল হাসান : এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, মঞ্চকে বলা হয় পারফরমার তৈরির শক্তিশালী মাধ্যম। তাছাড়া এখানে সরাসরি দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগটা হয়—এটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : সিনেমা বা টিভির মাধ্যমেও দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগটা হচ্ছে। আমার একটা নাটক টিভিতে প্রচার হলে প্রায় দুই কোটি মানুষ একইসঙ্গে তা দেখছে। আবার একটা সিনেমা দিনে তিনবার চালানো হলো আর প্রতি শোতে ১০০০ করে দর্শক হলো, কী পরিমাণ মানুষ কত অল্প সময়ে ছবিটি দেখতে পারছে। সুতরাং দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে মঞ্চকে চিহ্নিত করা যায় না। হ্যাঁ, মঞ্চ থেকে পারফরমার তৈরি হয়। এটা ঠিক আছে। আমার কাজ তো শিল্পী তৈরি করা নয়। মঞ্চ থেকে শিল্পী তৈরি হয়ে আসুক, আমি ওদের কাজে লাগাব।

বিপুল হাসান : লেখালেখি ছাড়াও তো আপনি নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। ভবিষ্যতে সেগুলো কি অব্যাহত রাখতে চান ?

হুমায়ূন আহমেদ : মাধ্যম হিসেবে আসলে লেখালেখিটাতেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য পাই। চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণে সম্পৃক্ত থাকলেও আমার মনে হয় না একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তা চালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি নিশ্চয়ই লিখে যেতে পারব।

মোমিন রহমান : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও স্বপ্নের কথা জানতে চাই।

হুমায়ূন আহমেদ : আমার খুব বেশি ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা নেই। আমার খুব বেশি অপূর্ণ স্বপ্ন নেই। আমার এই এক জীবনে পরম করুণাময় আমাকে অনেক দিয়েছেন। মানুষের অনেক অনেক মমতা পেয়েছি, অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। এগুলোকে আমি খুবই বড় করে দেখি। আমার এই জীবনের আর দুটি স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে। ১৯৭১ আমার চেতনায় মিশে আছে। একটা জিনিস আমাকে প্রায়ই আহত করে, এত বড় একটা ঘটনা ঘটল অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় কোনো সাহিত্যকর্ম নেই এবং বড় কোনো চলচ্চিত্র নেই। আমি এ দুটি কাজ করতে চাই। আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা বিশাল ক্যানভাসের উপন্যাস লিখতে চাই এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চাই। যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারে, মুক্তিযুদ্ধ কী জিনিস...আত্মত্যাগ কী জিনিস। এ দুটো কাজ করে যেতে পারলেই আমি মনে করব ধন্য আমার মানব জীবন।

Leave a Reply

Your identity will not be published.