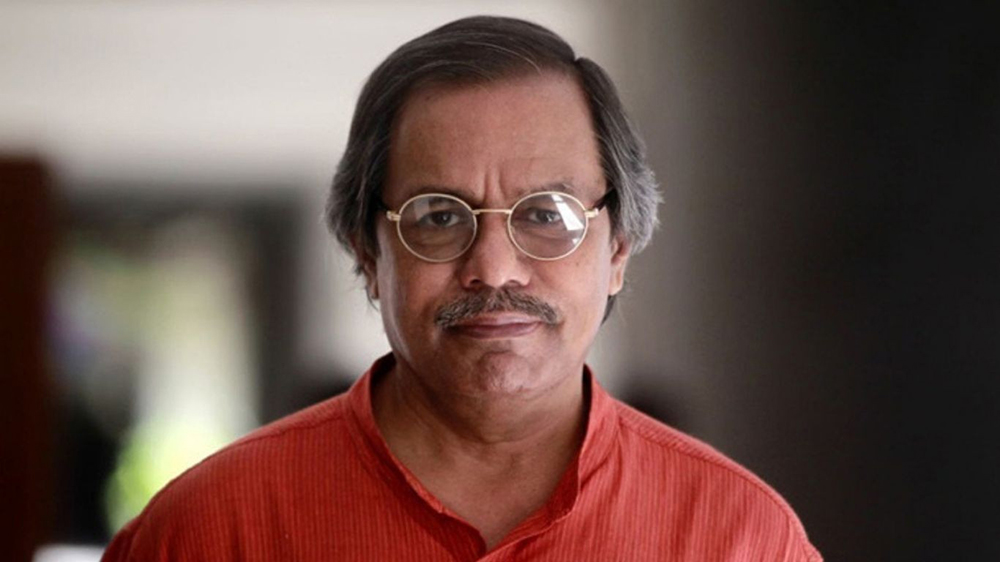

বাংলাদেশে কলাবিদ্যা নিয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ‘নন্দনতত্ত্ব’ বইটি ছিল প্রথম কোনো গ্রন্থ যেখানে ছোট্ট পরিসরে এই বিষয়ে সাতটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত বিষয়গুলো হচ্ছে: ‘নন্দনতত্ত্ব’, ‘নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন’, ‘শিল্পে রূপ ও রস’, ‘শিল্পের সুন্দর ও অসুন্দর’, ‘শিল্পের প্রকাশ ও ভাষা’, ‘শিল্পবিচার’ এবং ‘হৃদয়ের সঙ্গে যোগ’। মোট আশি পৃষ্ঠার এই ক্ষীণাঙ্গী গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে ভাষাশহীদ গ্রন্থমালার অংশ হিসেবে। মাঝখানে সন্দেশ প্রকাশনী থেকে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছিল। সর্বশেষ এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কথাপ্রকাশ থেকে, ২০১৫ সালে। এখন চলছে এটির অষ্টম মুদ্রণ (২০২৫ সাল)। মুদ্রণসংখ্যা দেখলেই বুঝা যায় বইটি জনগ্রাহী হয়েছিল। যদিও তিরিশ বছরের ব্যবধানে এটি কথাপ্রকাশ থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। হয়তো আরও আগে প্রকাশিত হলে এই বইয়ের মুদ্রণ সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। উল্লেখ্য যে বইটি তৃতীয়বার প্রকাশের সময় কিংবা পরবর্তী অষ্টম মুদ্রণ পর্যন্তও এতে কোনো পরিবর্তন আনা হয় নি। ২০১৫ সালে লেখা ভূমিকায় লেখকের ভাষ্যমতে :

এই তিরিশ বছরে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে যুগের ধারণাতে যেমন কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে মধ্য আশি থেকে উত্তরাধুনিকতার উত্থানের জন্য। তেমনি আমার নিজের চিন্তাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। এ বইটি এখন লিখলে ভিন্নভাবে লিখতাম। পরিমার্জনা করলে অনেক কিছুই পরিমার্জনা করতাম। কিন্তু ওই কাজগুলো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে আপাতত বাংলা একাডেমির ১৯৮৫ সংস্করণটিই প্রায় অবিকল রেখে দিয়েছি। (পৃ. ৮)

মনজুরুল ইসলাম ঠিকই বলেছেন যে, ‘পরিমার্জনা করলে অনেক কিছুই পরিমার্জনা’ করতে হতো, কারণ ননন্দতত্ত্বের ধারণার জগতে অনেক বদল ঘটেছে। ফলে হয় তাকে নতুন করে লিখতে হতো যদি তিনি লিখতেন। ফলে, বইটিতে সীমাবদ্ধতা যে আছে, তা পাঠক এই ভাষ্য থেকেই অনুমান করতে পারবেন। আমার ধারণা লেখক নিজেও সেটা জানতেন বলেই ভূমিকায় সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অতএব, এই গ্রন্থটিকে সেই সীমাবদ্ধতা থেকেই দেখতে হবে। তবে এটি বাংলাদেশে এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেই এর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা বুঝবার চেষ্টা করব।

ননন্দতত্ত্ব এমন এক বিষয় যেখানে যা যুগের পরিবর্তন ও নতুন নতুন প্রতিভার আবির্ভাবের সাথে সাথে শিল্পের সংজ্ঞা বা বিশ্লেষণে নানান রকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অনেক সময়ই আগের কোনো ধারণার ক্ষেত্রে হয় পরিবর্তন ঘটে, নয়তো নবায়ন।

এই প্রসঙ্গে তলস্তয় সম্পর্কে শেক্সপিয়রের কথাই আমাদের মনে পড়বে। তলস্তয় বলেছিলেন যে “শেক্সপিয়র মহান প্রতিভা হিসেবে তো নয়ই, এমনকি সাধারণ এক লেখক হিবেবেও স্বীকৃত হতে পারেন না।” ‘কিং লীয়ার’ নাটকের জন্য তিনি শেক্সপিয়রকে অভিযুক্ত করেছিলেন অবাস্তববাদী, কৃত্রিম বলে, কলাকৌশলে মুনশিয়ানার অভাব আর ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্যর অভিযোগও এনেছিলেন। আরও আাছে : অনিচ্ছাকৃতভাবে হাস্যকর, নীতিহীন, ধর্মহীন, এবং জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞা পূর্ণ—এসবও তাঁর অভিযোগগুলোর অংশ।

অন্যদিকে ভলতের যদিও এতটা বিরূপ ছিলেন না, কিন্তু তিনিও, প্রথমে শেক্সপিয়র দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ফরাসি ভাষায় তিনিই ছিলেন শেক্সপিয়রের প্রথম অনুবাদক এবং শেক্সপিয়রকে ফরাসিদের সাথে তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন; শেষ পর্যন্ত এই ভলতেরও শেক্সপিয়রের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিলেও, তবে ‘বর্বরসুলভ’ (barbaric) বলে অভিযোগও করেছেন। তাঁর কাছে শেক্সপিয়রের নাটকগুলোকে মহান শিল্পের তুলনায় বিশৃঙ্খল ও গ্রাম্য বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু আমাদের কালের আরেক মহান লেখক হোর্হে লুইস বোর্হেসের কাছে শেক্সপিয়রের মূল্যায়ন উপরোক্তে দুজনের চেয়ে একদমই আলাদা। এবং এও সত্য যে বোর্হেসের লেখায় অন্য যে-কোনো লেখকের তুলনায় এই শেক্সপিয়রের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। বোর্হেসের মতো এতই শিল্পসংযমী, সুশৃঙ্খল আর রুচির আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ওঠা লেখকের কাছে শেক্সপিয়র কেন এতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেন ? তলস্তয় কিংবা ভলতের-এর যে অভিযোগগুলো রয়েছে শেক্সপিয়রের বিরুদ্ধে, বোর্হেস তার একটিও আমলে নেন নি। তিনি বরং Enigma of Shekspear প্রবন্ধে শেক্সপিয়রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এভাবে :

“শেক্সপিয়র ছিলেন, স্পিনোজা যাকে বলতেন ‘ন্যাচুরা ন্যাচুর্যাধনস’, অর্থাৎ সৃজনশীল প্রকৃতি। এটি এমন এক শক্তি, যা পৃথিবীর সকল বস্তুকে ধারণ করতে সক্ষম , যেমন পাথরের নিচে চাপাপড়া মৃত কোনো কিছু, কিংবা উদ্ভিদের গভীরে সুপ্ত কিছু, প্রাণীর ভেতরে প্রোথিত স্বপ্ন, যা সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে এবং পৌঁছে দেয় এক সজ্ঞান অনুভূতিতে কিংবা মানুষের অপরাপর সচেতনতায়।

আমাদের কাছে তিনি বিশ্বের সবচাইতে দৃশ্যমান ব্যক্তিদের একজন কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তাঁর সমসাময়িকদের কাছে তিনি ছিলেন অদৃশ্য।” (নির্বাচিত বোর্হেস, সম্পাদনা: রাজু আলাউদ্দিন, কাগজ প্রকাশনী, ২০২২, পৃ. ৪৬৪)

আমরা স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি, রুশ ও ফরাসি দুই মহৎ লেখকের কাছে শেক্সপিয়র যেভাবে প্রতিভাত হয়েছেন, বোর্হেসের কাছে সেভাবে হন নি। প্রশ্ন হলো কেন এই ভিন্নতা ? অন্য দুই লেখকও তো মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁদের বহু রচনাই শিল্পবিচারে, বা যাকে বলি নান্দনিক বিচারে, উচ্চ স্তরের। তাঁরা কী করে আরেক মহৎ লেখককে উপলব্ধির ক্ষেত্রে এমন ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন ? স্পষ্টতই নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। মনজুরুল ইসলামের ‘নন্দনতত্ত্ব’ বইটিতে এর কিছু আভাস আমরা পাব পরোক্ষ সূত্রে। মনজুরুল এই গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন :

নন্দনতাত্ত্বিক যখন প্রশ্ন করেন, একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য সত্ত্বেও শিল্পে এত বিভিন্নতা কেন, প্রকাশের এত বৈচিত্র্য কেন, তখন নানা মত হাজির করা হয়। টলস্টয় বলেন, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, বোধ, অনুভূতির তারতম্যের জন্য এমনটি ঘটে; আবার ই.এইচ, গোম্ব্রিচ-এর মতো নন্দনতাত্ত্বিক মত পোষণ করেন যে টলস্টয়ের ধারণাটি সত্য বটে, তবে তাতে শিল্পীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানকে অবহেলা করা হয়েছে। (পৃ. ১৩)

টলস্টয় কী এমন ভুল করেছেন যা শেক্সপিয়রের মতো মহান প্রতিভাকে বুঝতে দেয় নি ? নিশ্চিতভাবেই শিল্প সম্পর্কে তাঁদের ধারণার জায়গায় বড় একটি পার্থক্য রয়েছে। শেক্সপিয়র যদিও বিধিবদ্ধভাবে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কখনোই ভাবেন নি, কিংবা লিখেন নি একটি বাক্যও । যদিও তাঁর পূর্ববর্তী বহু লেখকের শিল্পকর্ম সম্পর্কেই তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞাত পথে তিনি হাঁটেন নি। এই কারণে কেউ কেউ তাঁর নাটকে গ্রিক নাটকের কাঠামো বা রূপকল্প খুঁজে না পেয়ে তাঁকে নিম্নমানের নাট্যকার বলে অভিহিত করেছেন। মনজুরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা দেখেছি টলস্টয়-এর দেওয়া শিল্পের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা পরবর্তীদের দেওয়া ব্যাখ্যা থেকে আলাদা। জনৈক নন্দনতত্ত্ব সমালোচকের মতে,

নন্দনতাত্ত্বিক অনুভূতির স্বরূপ কী এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মেলে না; মেলাবার নয়। কেননা শৈল্পিক আনন্দ-বিষাদ নিয়ে শিল্পানন্দ আস্বাদনের কোনো সার্থক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা চলে না। ( পৃ. ১৪-১৫)

প্রশ্ন হলো সত্যি সত্যি যদি সার্থক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব না হয়, তাহলে একটা শাস্ত্র কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে ? যে-কোনো ডিসিপ্লিন বা আমি যাকে শাস্ত্র বলছি তা গড়ে উঠতে হলে ন্যূনতম কিছু অভিন্ন রুচি, পছন্দ ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য থাকবে যা ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের মাধ্যমে শাস্ত্রকে বিকশিত করবে। বিজ্ঞানে নিউটনের বলবিদ্যা একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ এটা সত্য হলেও, একে পুরোপুরি খারিজ করার উপায় নেই। নিউটনীয় তত্ত্ব দিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু শিল্পকলা যেহেতু গণিত ও বিজ্ঞাননির্ভর কোনো শাস্ত্র নয়, কিন্তু তা নয় বলে সবার মতোই সঠিক বলে গ্রাহ্য হবে ? যদি হয় তবে সেটা শাস্ত্রের মর্যাদা পায় কীভাবে ? আমরা জানি নন্দনতত্ত্ব বহু শতাব্দী যাবৎ শাস্ত্রের মর্যাদা পেয়ে আসছে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে এই মর্যাদা ? সত্যি বলতে কী সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের এই গ্রন্থ পড়ে আমি শেষ পর্যন্ত এই উপলব্ধিতে এসেছি যে এই শাস্ত্র বহু মতের চিন্তার বিশৃঙ্খলার এক পরিপোষক। এবং মনজুরুল ইসলামের এই গ্রন্থে ওয়াল্টার পেটারের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। “ওয়াল্টার পেটার জানিয়েছেন যে আর্ট ও কবিতার রসাস্বাদন আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব নয়।”(পৃ. ১৫) তাহলে কীভাবে সম্ভব ? নন্দনতত্ত্ব তো রসাস্বাদনের সঠিক পথটি নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে যদি তা সম্ভবই না হয়, তাহলে সেটা অনুভব করার মাধ্যমে নিশ্চয়ই। কিন্তু শিল্পের কাজই তো সেই অনুভবের একটি ভাষিক রূপ দেওয়া, আর নন্দনশাস্ত্রের কাজ হচ্ছে সেই ভাষিক রূপের ব্যাখ্যা করা এবং তাকে সূত্রবদ্ধ করা। কিন্তু এই গ্রন্থে সেই তর্কটিকে আমাদের সামনে আনতে দেখছি না। মনজুরুল ইসলাম ‘শিল্পবিচার’ নামক অধ্যায়ে বলছেন: “শিল্পরসিক তৃপ্ত হলে শিল্পবস্তুটি সফল হয়েছে একথা বলা যায়, আবার তৃপ্তি দানে ব্যর্থ হলে তা যে শিল্পোত্তীর্ণ হয় নি এমন কথাও বলা যায় না। এর কারণ কী ? কারণ হলো, শিল্পরসিক নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পকে দেখছেন, কোনো সাধারণ গ্রহণযোগ্য মান (Standard) থেকে নয়।” (পৃ ৬৮) যদি তাই হয়, ব্যাপারটা কি সাংঘর্ষিক ও নৈরাজ্যিক হয়ে উঠছে না খানিকটা? স্মরণ করা যাক, পিকাসোর ‘লা দামোয়েজেল দাভিগনোঁ’ (Les Demoiselles d'Avignon) নামক বাঁকবদলকারী চিত্রকর্মটিকে শিল্পী আঁরি মাতিস ‘শিল্পের বিরুদ্ধে এক অপরাধ’(crime against art) এবং ‘এক বিস্তৃত ধাপ্পা’ elaborate hoax) বলে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবেই কি তাই ? শিল্পের টেকনিকের ইতিহাসে পিকাসোর এই শিল্পকর্মটি নতুন এক রীতির জন্মদাতা। আমরা কীভাবে এটা জানছি ? জানছি শিল্পের ইতিহাসের পরম্পরা অনুসরণ করে। নন্দনতত্ত্ব শিল্পের টেকনিক ও পরম্পরা থেকেই তার রসদ সংগ্রহ করে শাস্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠে। যদি তাই হয়, তাহলে শেক্সপিয়র সম্পর্কে তলস্তয় ও ভলতের যেমন সঠিক নন, তেমনিভাবে মাতিসও পিকাসোর শিল্পের রস আসাস্বাদনের ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন না। আমি মনে করি নন্দনতত্ত্বের কাজ হচ্ছে এই ঠিক ও বেঠিক, সুন্দর ও অসুন্দরের সীমারেখাটি নির্ধারণ করা। তলস্তয় শেক্সপিয়রকে বুঝতে ভুল করেছেন—এটা যদি আমার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে না পারি তাহলে বোর্হেসের চোখে শেক্সপিয়র যে মহান সেই কথাটিও একইভাবে অর্থহীন হয়ে পড়বে। একই সাথে দুজন সত্য ও সঠিক হতে পারেন না। যদি হয় তাহলে এমন একটা ঐক্য শিল্পের মধ্যে আছে যা দুজনকেই হয় ভুল নয়তো নির্ভুল হিসেবে প্রতিপন্ন করবে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের এই বইটি সুপাঠ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বইটি নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের অস্বস্তিকে টুটে দেয় না। এটা লেখকের গোস্তাকি নাকি নন্দনতত্ত্ব নামক শাস্ত্রটিরই ত্রুটি সেটা নির্ধারণ করা কঠিন। আশা করি এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ কেউ এর নিষ্পত্তি করতে এগিয়ে আসবেন। আমি শুধু আমার সন্দেহটি উত্থাপন করে গেলাম।

Leave a Reply

Your identity will not be published.