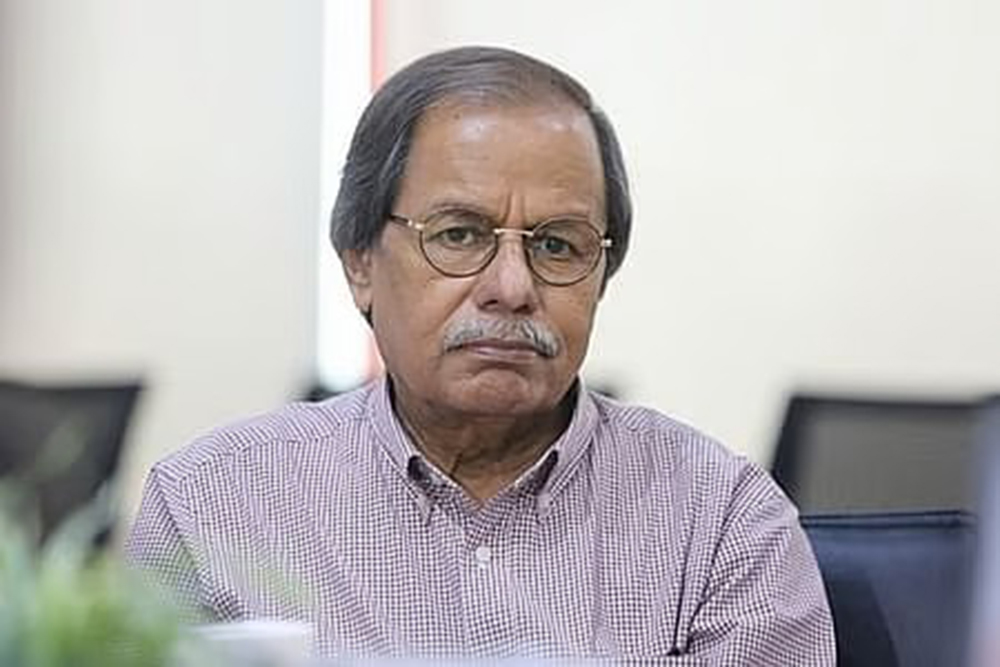

গল্পকথনের ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের ছোটগল্পে অভিনব এক আখ্যানশৈলী তৈরি করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। প্রথাকে সঙ্গে নিয়েই প্রথাগত গল্প থেকে তাঁর আলাদা পথে হাঁটা। পরিপূর্ণ নিরীক্ষাধর্মী বলা যাবে না। পড়তে পড়তে মনে হবে এই কথনশৈলী আমাদের জানা, কিন্তু এই প্রথম পড়ছি!

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ছোটগল্পের স্বকীয়তা নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে তাঁর গল্পলেখার জার্নিটা আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন। তিনি লেখকজীবনের শুরুতে প্রতিষ্ঠা পান প্রাবন্ধিক ও নিবন্ধকার হিসেবে। অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। আশির দশকের শুরুতে ‘সংবাদ’-এর সাহিত্যপাতায় তাঁর ‘অলস দিনের হাওয়া’ নামে নিয়মিত কলাম তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রসঙ্গ ধরে লিখে গেছেন। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। তাত্ত্বিক ও একাডেমিক পরিসরে উত্তরাধুনিকতার আলাপ বিস্তৃত করেছেন। তবে সেটা করেছেন উত্তরাধুনিকতার ক্রিটিক হয়ে, অন্ধ সমর্থক হয়ে নয়। সাহিত্যের পাশাপাশি চিত্রকলা নিয়ে লিখেছেন। কিছু অনুবাদও করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধ-গদ্য লেখার প্রায় এক দশক আগে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের লেখকজীবন শুরু হয়েছিল ছোটগল্প দিয়ে। ১৯৭৩ সালে বিচিত্রার অক্টোবর সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম ‘বিশাল মৃত্যু’। নিরীক্ষাধর্মী একটা গল্প। প্রথম গল্পতেই তিনি ভাষা ও চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নিয়ে নিরীক্ষা করেন। এই গল্পের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, “ওটাই আমার প্রথম গল্প। আমার এক বন্ধুর বাবা ছিলেন মৃত্যুশয্যায়, তাকে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল তিনি শুয়ে শুয়ে সামনের দেয়ালে এক গোল সাদা দাগের দিকে তাকিয়ে আছেন। দাগটা যেখানে, সেখানে একসময় একটা ঘড়ি ছিল। প্রচণ্ড শব্দ করত বলে সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আমার মনে হলো তিনি হয়তো গোল সাদা দাগটাকে কখনো চাঁদ ভেবেছেন, কখনো কারও মুখ। এই ভাবনা থেকে গল্পটা লেখা।”

কিন্তু এই গল্প পড়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও অতি নিরীক্ষার সমালোচনাও করেন মৃদু স্বরে। এটা শুনেই কিনা কিংবা বিদেশে পিএইচডির চাপে তখন আর গল্প লেখাতে সময় দেন নি সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

এই গল্পের প্রায় এক দশক পর আশির দশকের শুরুতে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে পাঠক চেনে প্রবন্ধকার ও সমালোচক হিসেবে। ‘অলস দিনের হাওয়া’ তখনই শুরু। আবার গল্পে ফেরেন ১৯৮৯ সালে। অর্থাৎ প্রথম গল্পের প্রায় পনেরো বছর পর দ্বিতীয় গল্পটি লেখেন। ‘কঙ্কাল’ নামে গল্পটি প্রকাশিত হয় ‘বিচিত্রা’য়। এরপর তিনি নিয়মিত গল্প লিখতে থাকেন। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্পের বই ‘স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প’। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘থাকা না-থাকার গল্প’ (১৯৯৫), ‘কাঁচ ভাঙা রাতের গল্প’ (১৯৯৮), ‘অন্ধকার ও আলো দেখার গল্প’ (২০০১), ‘প্রেম ও প্রার্থনার গল্প’ (২০০৫), ‘সুখদুঃখের গল্প’ (২০১১), ‘বেলা অবেলার গল্প’ (২০১২), ‘তালপাতার সেপাই ও অন্যান্য গল্প’ (২০১৫), ‘ভুলে থাকা গল্প’ (২০১৬), ‘একাত্তর ও অন্যান্য গল্প’ (২০১৭), ‘কয়লাতলা ও অন্যান্য গল্প’ (২০১৯), ‘দেখা অদেখার গল্প’ (২০২২)।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মের লেখক। তাঁর গল্প নিয়ে আলোচনায় সময় মনে রাখা প্রয়োজন, মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশের সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ রচিত হয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে। এ পর্বের ছোটগল্পে মোটাদাগে নির্মিতির চেয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বক্তব্য। যেহেতু সময়টা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এবং একটি স্বাধীন জাতি গঠনের, আমাদের অধিকাংশ লেখক তখন কথাসাহিত্যের সামাজিক বয়ানের দিকে ঝুঁকেছেন। ব্যতিক্রম হিসেবে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত কিংবা তারও আগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো লেখকদের আমরা পেয়েছি যাঁদের গল্পে কাহিনির পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে নির্মিতি। কিন্তু সে-সময় আমাদের ছোটগল্পের ধারায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ইউরোপীয় সাহিত্যধারার আখ্যান-প্রধান গল্পকারেরা। পরবর্তী সময়ে, বিশেষত আশির দশকে ছোটগল্পে নিরীক্ষা ও নির্মিতির বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এ পর্বের সবচেয়ে আলাদা ছোটগল্পকার হলেন শহীদুল জহির। প্রবণতার দিক থেকে তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ধারাবাহিকতা বলে মনে হলেও একেবারে স্বতন্ত্র তিনি। শহীদুল জহির বাংলা গল্পে নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন। শহীদুল জহির অধিকাংশ সময় গল্পটা বলেন সমষ্টির বয়ানে। অর্থাৎ মহল্লা বা ডাউনটাউনের লোকজন সেই গল্পের কথক। ফলে তিনি গল্পে কথা বলার ধরন মিশিয়ে যে-কথনরীতি তৈরি করেন সেখানে আখ্যান বা অবয়ব বলে কিছু থাকে না। ঐতিহ্যগত নির্মাণশৈলীটা ভেঙে পড়ে। প্রায় কাছাকাছি অবস্থান থেকে আরেক ধরনের গল্প লিখেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। দুজনের গল্পই বাংলার লোকায়ত জীবন ও গল্পের মৌখিক রীতি থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পে ঐতিহ্যগত নির্মাণশৈলীটা শিথিল হয় নি, বরঞ্চ আরও মজবুত হয়েছে। তাঁর গল্পের কথককে আমরা চিনি, অধিকাংশ সময় লেখক নিজেই, অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির বয়ানে বর্ণিত (আমি উত্তম পুরুষ বা প্রথম পুরুষ বলতে চাই না, তাতে জেন্ডার-নিরপেক্ষ থাকে না)। গল্পটা কিছুদূর এগুতেই তিনি পাঠককেও সেই গল্পের ন্যারেটর হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেন। কোনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি পাঠকের মতামত চান। কখনো কখনো সমাপ্তিতে এসে পরিণতি হিসেবে একাধিক অপশন দিয়ে দেন পাঠকের জন্য। এটা বাংলা গল্পের লৈখিক রীতি থেকে আসে নি। এসেছে মৌখিক রীতি থেকে। গল্পের কথ্য-ঐতিহ্যে একটি গল্প একক অবদান থেকে তৈরি হয় না। এটা এক ধরনের কালেকটিভ এফোর্ট। সেই অর্থে গল্পের ন্যারেটর হয়ে ওঠে ‘আমরা’। কিন্তু সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ‘আমরা’ আর শহীদুল জহিরের ‘তারা’ (মহল্লার লোকজন) গল্পের বয়ান ও গতিপথ নির্ধারণে এক রকম ভূমিকা পালন করে না। এই কথাটুকু স্মরণ করে বর্তমান গদ্যে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পের আখ্যানরীতিটা বোঝার চেষ্টা করতে চাই।

বিশ্বসাহিত্যের পাঠক হিসেবে তো বটেই এমনকি বিশ্বসাহিত্য নিয়ে লেখালেখিতেও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন প্রাজ্ঞসর ব্যক্তি। ক্লাসিক সাহিত্যের পাশাপাশি সর্বশেষ আলোচিত বইটিও তাঁর পড়া হয়ে যেত। সেই মানুষটিই যখন গল্প লিখতে শুরু করলেন তখন আর তাঁর লেখার মধ্যে মোটাদাগে বিশ্বসাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখকের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। নিশ্চয় তাঁর প্রিয় লেখকের তালিকায় কাফকা, কামু, হেমিংওয়ে, ফকনার, মার্কেস থেকে শুরু করে হালের রহিনটন মিস্ত্রি, মাইকেল ওন্দাৎজের মতো লেখকরা ছিলেন। কিন্তু তিনি ছোটগল্পের ইউরোপীয় বা আমেরিকান ঐতিহ্যকে দূরে ঠেলে গ্রহণ করেছেন বাংলার মৌখিক গল্পবলার ঐতিহ্যকে। মনে রাখতে হবে, ছোটগল্প যখন লিখতে শুরু করেছেন ততদিনে ইংরেজি ও বিশ্বসাহিত্যের পণ্ডিত তিনি। কিন্তু প্রস্তুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন শৈশবে-কৈশোরে শোনা রূপকথাকে। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, “...ছোটবেলা থেকে রূপকথা শুনেছি, গল্প পড়েছি, গল্পের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। আমি গল্প লেখার সঙ্গে গল্পকথনের ঐতিহ্যটা মেলাই। আমার গল্পে পাঠক সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। আমি সর্বজ্ঞ হলেও খুবই দ্বিধান্বিত। আমি নিজেকে গল্প লেখার ঐতিহ্যে স্থাপন করি না। আমার ঐতিহ্য গল্প বলার। খেয়াল করে দেখুন, আমাদের গল্প বলার ঐতিহ্য কয়েক হাজার বছরের। এবং সে গল্প বলাতে কতো মানুষ জড়িত। আমাদের রূপকথার গল্পগুলোর ভেতর দৈবের ঘটনা থাকে, অতিপ্রাকৃতিক বিষয় থাকে। এসবই বলা-গল্পের কল্পনার অংশ।” (গল্পপাঠ, সাক্ষাৎকার গ্রহণে কুলদা রায়)

গল্পের শুধু কাঠামো না, বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি চলে গেছেন বাংলার অন্তর্লোক ও গণমানুষের অন্তর্জগতে। নিজে আপাদমস্তক নাগরিক মানুষ। কিন্তু নাগরিক-ঠাট দ্বারা আক্রান্ত বলা যাবে না। তিনি নগর দিয়ে বাংলা বা বাংলাদেশকে চিন্তা করতেন না। তাঁর মানুষ ছিল বৃহৎ বাংলার মানুষ, গ্রামের মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ এবং মধ্যবিত্ত বাংলাদেশি। মানুষের সামাজিক অনাচার ও পীড়নের মধ্যে তিনি মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটা উন্মোচন করার চেষ্টা করতেন। যে-কোনো পরিস্থিতিতে—সেটা শ্রেণিগতভাবে ভুক্তভোগী কিংবা শোষক যেই হোক না কেন—মনোজগতটা বোঝার চেষ্টা করতেন। তিনি গল্পটা লিখেছেন সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে একজন বিদগ্ধ ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে নয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হিসেবে।

বিষয় নির্বাচনেও থেকেছেন সচেতন। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন। কিন্তু গল্পগুলো পূর্বনির্ধারিত না। তিনি পাঠককে বা আরেক অর্থে গল্পকে নিয়ন্ত্রণ না করে পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়ে গল্পের গতিপথ অনির্দিষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, “প্রথম থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি দূরের কোনো পাঠককে লক্ষ করে লিখব না। আমার গল্পগুলো এতই জীবন থেকে নেয়া যে সেগুলো মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন। এ জীবনে অনেক কষ্ট, অনেক বিপন্নতা আছে, আবার অনেক আনন্দের, অর্জনের বিষয়ও আছে। এই সবগুলো বিষয় আমাকে ভাগ করে নিতে হবে। আমার পাঠক যদি আমার সঙ্গে থাকে তাহলে একসময় আমার গল্পে সে ঢুকে যেতে পারে। একটা মালিকানাটা দাবি করতে পারে। তাহলে লেখক হিসেবে আমার পরিশ্রম সফল হয়।”

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ছোটগল্পের এই প্রবণতা ধরে আমরা তাঁর গল্পে প্রবেশ করতে পারি। তিন দশকে লেখা তিনটি গল্প বেছে নিচ্ছি আলোচনার জন্য। শুরুটা করতে চাই ‘একটি অসমাপ্ত গল্প’ শীর্ষক গল্পটি দিয়ে। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে লেখা, গ্রন্থিত হয় ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত ‘থাকা না-থাকার গল্প’ গল্পগ্রন্থে। এই গল্পটি সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ছোটগল্পের আখ্যানশৈলীর পাশাপাশি বিষয় উপস্থাপন ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌল প্রবণতাকে চমৎকারভাবে ধারণ করেছে।

গল্পটি শুরুই হয়েছে এভাবে, “এ গল্পটি বলতে গিয়ে আমার যে কী কষ্ট হয়! প্রেশার বেড়ে যায়। কতবার গল্পটি বলতে চেষ্টা করেছি, প্রধানত নিজের কাছেই। কী করব, আজকাল কারো ধৈর্য নেই গল্প শোনার। অমন সন্তের মতো মানুষ হাসনাত ভাই, সাহিত্য সম্পাদক, তিনিও বললেন আমাকে মাঝপথে থামিয়ে, ‘ও। গল্পটা মন্দ নয়।’ আমি তো অবাক। মাঝখান অব্দি গল্পটাতে কী আছে ? আমি বেশ আহত হলাম। বুঝতে পেরে তিনি বললেন, ‘এ রকম গল্প প্রায়ই শোনা যায়।’ আর হেলালকে বলতে গিয়ে তা আরো ফ্যাসাদ। সে বলল, ‘আমি এ রকম বিষয় নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি।’ কী করে লেখে সে কবিতা, আমার তিন চতুর্থাংশ গল্পে যা আছে, তা নিয়ে ? নাকি সে অভিযোগ আনবে কুম্ভীলকবৃত্তির, আমার বিরুদ্ধে ?”

গল্পটা আলিমুজ্জামানের, শুরুর অংশটা না থাকলেও আলিমুজ্জামানের গল্পের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তো গল্প লিখছেন না, বলছেন। বলা গল্পটাই যেন আমাদের লিখে শোনাচ্ছেন। এটা তাঁর কৌশল। আমরা সম্পাদক ও কবি আবুল হাসনাতকে চিনি। বা হেলালকেও চিনি। আমরা নিজেরাও গল্পের পাঠক থেকে প্রত্যক্ষ শ্রোতার আসনে যুক্ত হয়ে যাই খানিক পরেই।

আমরা জানি, উত্তরাধুনিক সাহিত্যে মেটান্যারেটিভ পরিচিত একটি টার্ম। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম উত্তরাধুনিক তত্ত্ব ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান কয়েক দশক আগে। এই গল্পের উত্তরাধুনিক পাঠ দাঁড় করানো সম্ভব। মেটাফিকশনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এক্ষেত্রে স্মর্তব্য পয়েন্টগুলো হলো:

ক্স অ ংঃড়ৎু রহ যিরপয ঃযব ংঃড়ৎু রঃংবষভ ংববশং রহঃবৎধপঃরড়হ রিঃয ঃযব ৎবধফবৎ.

ক্স অ ংঃড়ৎু রহ যিরপয ঃযব ৎবধফবৎং ড়ভ ঃযব ংঃড়ৎু রঃংবষভ ভড়ৎপব ঃযব ধঁঃযড়ৎ ঃড় পযধহমব ঃযব ংঃড়ৎু.

ক্স ঘধৎৎধঃরাব ভড়ড়ঃহড়ঃবং, যিরপয পড়হঃরহঁব ঃযব ংঃড়ৎু যিরষব পড়সসবহঃরহম ড়হ রঃ.

ক্স অ ংঃড়ৎু রহ যিরপয ঃযব পযধৎধপঃবৎং ধৎব ধধিৎব ঃযধঃ ঃযবু ধৎব রহ ধ ংঃড়ৎু.

এর একটা ক্লাসিক উদাহরণ হলো সের্ভান্তেসের ‘দন কিহোতে’। সের্ভান্তেস এক জায়গায় বলছেন, মূল কাহিনিটি তাঁর নিজস্ব নয়। আরব লেখক সিদি হামিদ বেনেনগালি প্রথম দন কিহোতের জীবনী-উপন্যাস রচনা করেন। সেটির অনুবাদ হয় স্প্যানিশ ভাষায়। সেই অনুবাদ পড়েই সের্ভান্তেস এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। অথচ মজার বিষয় হলো, এর পুরোটাই সের্ভান্তেসের কল্পনা। সিদি হামিদ বেনেনগালি নামে কোনো আরবি লেখকই নেই। তাই অনুবাদ হওয়ারও প্রশ্ন আসে না। ৬০৫ সালে প্রকাশিত হয় দন কিহোতে-র প্রথম খণ্ড। একজন অসৎ লেখক-এর দ্বিতীয় খণ্ড নিজ নামে লিখে বাজারে ছেড়ে দেন। ক্রোধে, ক্ষোভে সের্ভান্তেস নিজেই আবার লিখতে লাগলেন দ্বিতীয় খণ্ড। এখানেও মজার ব্যাপার হলো, বর্ণনায় মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে দন কিহোতে তার জীবনকাহিনি নিয়ে সের্ভান্তেসের লেখা বইটি পড়েছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের নকল জীবনীটিও তার জানা আছে। এভাবেই এই আখ্যানে ফিকশনের মধ্যে বাস্তব ঢুকে গেছে। আবার বাস্তবে ফিকশন ঢুকে গেছে, যেমন, লেখক বলছেন বইটি তিনি পুনলেখন করেছেন। তার একটি বাস্তবসম্মত গল্প তিনি ফেঁদেছেন, যেটি অনেকে বিশ্বাসও করেছেন। গল্পে লেখক নিজে ঢুকে পড়েছেন কোথাও কোথাও। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ছোটগল্পে মেটান্যারেটিভ আখ্যান-কৌশল ব্যবহারের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বোঝা যায় ভারতীয়-মার্কিন পরিচালক তারসেম সিংয়ের ‘দ্য ফল’ ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে। সিনেমার কাহিনিতে দেখা যায়, এক শিশুকন্যা অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আহত হয়ে সেখানে ভর্তি হয় একজন মুভি স্টান্টম্যান। নাম রয়। রয়ের সঙ্গে কন্যাটির খাতির জমে ওঠে। মেয়েটি একটি গল্প বলতে বলে রয়কে। ফ্যান্টাসি ধরনের গল্প বলা শুরু করে রয়। তবে সেটা তার জীবনেরই কাহিনি। গল্পে বহুজাতিক মজার মজার সব চরিত্রের সঙ্গে আছে চার্লস ডারউইন ও তার পোষা বানর। রয় গল্প বলে, শিশুটি সেটা কল্পনা করে। আমরা তার কল্পনায় ঘটনাগুলো দেখতে পাই। কাহিনির চরিত্র হয়ে ওঠে রয় এবং শিশুটিও। দুজনেই গল্পের কথক এবং চরিত্র হয়ে ওঠে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পে নানাভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তবে তিনি উত্তরাধুনিক প্রবণতা থেকে এটি গ্রহণ করেন নি, করেছেন গল্পের লোকায়ত ঐতিহ্য থেকে। ‘একটি অসমাপ্ত গল্প’-এর পরের অংশে সেটি আরও বেশি পরিষ্কার হয়। মূল গল্পে অর্থাৎ গল্পের প্রটাগনিস্ট আলিমুজ্জামানের গল্পে আমরা প্রবেশ করছি এভাবে: “আলিমুজ্জামান একটা দোনলা বন্দুক রাখে বাড়িতে। ভয় যে পাবেন, ঠিকই জানতাম, আলিমুজ্জামানের ভয়ে আপনি ভীত। কারণ তার হিট লিস্টে আপনিও আছেন। তার স্ত্রীর দিকে একদিন হলেও অপাঙ্গে তাকিয়েছিলেন, কারবালা মসজিদের পাশ দিয়ে যখন দশ নাম্বারের বাসে উঠতে যেত। আপনি না হয় আপনার ছেলে—আপনার মতোই তো, আপনার ছেলে—আলিমুজ্জামানের বড় মেয়েটার পেছনে পেছনে কলেজ তক কোনো একদিন হেঁটে গিয়েছে। মিরপুরের জোয়ান ছেলেদের জন্য এ ছিল এক মহা চিত্তসুখের চর্চা। অথচ মেয়েটা বোবা! বোবা মেয়ে কলেজে পড়ে কীভাবে ? প্রশ্নটা অবান্তর। এই যে আপনার তরতাজা মেয়েটা যার মুখে খই ফোটে সারাদিন, মাছি বসতে পারে না এক পলক, সে যখন রংচঙা জামা ওড়না ডিভাইডার পরে, ঠোঁটে লিপিস্টিক মেখে কলেজে যায়, ক্লাসে গিয়ে বসে, তখন সেও তো পাথরের মতো হয়ে যায়।

রাগ করলেন ভাই, এমন কথা বলায় ?

কী বললেন, “আপনার কোনো মেয়ে নাই ? ঠিক আছে। বলছি আলিমুজ্জামানের গল্প।”

গল্পের এই অংশে গল্পের কথক মনোলগের ভেতর দিয়ে তার শ্রোতার সঙ্গে কথা বলছেন। শ্রোতার জিজ্ঞাসা, অভিব্যক্তি কোনো কিছুই আমাদের অজানা থাকছে না। গল্পটি এ পর্যন্ত হাস্যরসাত্মক মনে হলেও সামান্য এগোলেই আমরা টের পাচ্ছি, মোটেও তা নয়। রীতিমতো দুর্বিষহ গল্প এটা। আলিমুজ্জামান পুলিশের দারোগা। মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য তিনি বখাটে ছেলেদের ধরে এনে আচ্ছামতো পিটিয়ে দেন। এরপর থেকে মেয়ের সঙ্গী হিসেবে দেখা যেতে থাকে তার বড় ছেলেকে। বখাটে ছেলেরাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না। এক সন্ধ্যায় থানার বাইরে চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হয় এক তরুণ। গণপিটুনির নেতৃত্বে সেই বখাটে বাহিনীর নেতা। পিটুনিতে মুমূর্ষু চোরকে থানায় নিয়ে আসা হয়। বিরক্ত আলিমুজ্জামান না দেখেই পুলিশকে বলে আরও কয়েক ঘা লাগিয়ে লকাপে নিতে। আলিমুজ্জামান তখনো জানে না মুমূর্ষু চোরটা আসলে তুষার, তারই পুত্র।

তুষার কি বেঁচে থাকবে, নাকি থাকবে না ? প্রশ্নটা তৈরি হতেই গল্পের কথক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম একটু দম নেন। বুঝতে পারেন গল্পের শ্রোতা (পড়ুন পাঠক) নির্বাক হয়ে গেছে। পরিবেশটা ভারী ও বিষণ্ন হয়ে উঠেছে। এখানে এসে তিনি আরেকটা ট্রিক খাটালেন। গল্পের শেষটা তিনি ওপেন করে দিলেন। কেউ চাইলে তুষারকে মেরে ফেলতে পারে, কেউ চাইলে পারে বাঁচাতেও। গল্পকথকের আসনে বসে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলছেন, “তুষারের কী হলো ? আলিমুজ্জামানের কী হলো ? দুটি পরিণতির কথা বলি, যার যেটা ইচ্ছা বেছে নিন মর্জিমতো, কী বলেন ?” বলে তিনি নিজেই দুটো পরিণতি বর্ণনা করে দিলেন।

গল্পটি এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম একজন অদৃশ্য শ্রোতাকে সঙ্গে নিয়ে গল্পটা শোনাচ্ছেন। আর তার গল্প যেহেতু পূর্বনির্ধারিত কোনো আখ্যান না, তাই তিনি শ্রোতার অসন্তুষ্টি টের পেয়ে তাকেও যুক্ত করে নিলেন গল্পের পরিণতি পরিবর্তন কিংবা নির্ধারণে। গল্পকথক তাকে লক্ষ করে বললেন, “আপনার নিজস্ব একটা পরিণতি প্রস্তাব আছে ? বলেন কি, ভাই, শিগগির দিন! এ পর্যন্ত আমার গল্প, তাতেও লোকজন শুনতে চায় না। এখন যদি আপনার পরিণতি তাদের মনে লাগে।”

গল্পের শ্রোতা এবার এই গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নিজেকে। আমরা মনোলোগের ভেতর দিয়ে জানতে পারি, আলিমুল্লাহর ছেলেকে পেটানোর পেছনে আসল নাটের গুরু এই শ্রোতা নিজেই। গল্পকথক তখন প্রশ্ন করে, “কেন এত হৃদয়হীন আপনি, ভাই ? ছেলেটা কী দোষ করেছে ?”

দোষ আসলে ছেলের নয়, ছেলের বাবার। এই আলিমুজ্জামান একাত্তরের রাজাকার। শ্রোতার দুটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গুলি করে মারে সে। সেই শোকে তাদের মা অর্থাৎ শ্রোতার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। সেই প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে গল্পের সমাপ্তি বদলে যায়। গল্পের একেবারে শেষ বাক্যে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, এই গল্পে আরও দুজন স্রোতা আছেন—আনিসুজ্জামান এবং হেলাল। তাদেরই একজন সবটা শোনার পর বলে ওঠেন : “ও! এ রকম গল্প কতই শোনা যায়।”

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সর্বাধিক পঠিত ও পাঠকপ্রিয় গল্প সম্ভবত ‘ডিডেলাসের ঘুড়ি’। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ‘প্রেম ও প্রার্থনার গল্প’ গল্পগ্রন্থে গ্রন্থিত হয়। এই গল্পেও সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের স্বকীয় আখ্যানশৈলীর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। গল্পটির প্রথম অংশ শেষ হচ্ছে এইভাবে, “ইমান তাহলে কীভাবে বড় হলো, তার দেখাশোনা কে করল, একথা জিজ্ঞেস করলেন ? উত্তরটা, ভাই, আমার জানা নাই। হয়তো কোনো প্রতিবেশী, হয়তো কোনো আত্মীয়স্বজন।” অর্থাৎ এ গল্পেও শ্রোতা সামনে আছে। এবং থেকে থেকে সে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

গল্পে ঘুড়ির প্রসঙ্গ ধরে চলে আসছে ইকারুসের কথা। গল্পকথক বলছেন, গল্পের প্রটাগনিস্ট কিশোর নিজেকে আবিষ্কার করেছে হতভাগা ডিডেলাসের জায়গায়। এরপরই তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, “অথবা, এ রকম হয়তো মনে পড়ে নি বা পড়া সম্ভব ছিল না তার, হেতু তার শিক্ষার অভাব। আমরাই তার ওপর আমাদের চিন্তাটা চাপিয়ে দিয়েছি।”

এই গল্পের শ্রোতার আসনে এমন কেউ আছে যে আবার ইকারুসের মিথটা জানে না। তার প্রশ্ন কল্পনা করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ন্যারেটরের ভূমকায় থেকে টিকা হিসেবে বলে নিচ্ছেন : “আহা, ইকারুসের গল্পটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে বললে আমার গল্পের কী হবে ? কেন, মনে নেই, গ্রিক পুরাণের সেই ডিডেলাসের কথা, পুত্র ইকারুসের গায়ে মোমের ডানা লাগিয়ে যে ভাসিয়ে দিয়েছিল আকাশে। ছেলেটা পুলকিত উড়াল দিল অনেকক্ষণ, বাবা নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। কিন্তু রোদের আঁচে মোম গলে যেতে থাকলে...।” এর শেষে নতুন প্যারায় ছোট্ট করে উচ্চারিত হচ্ছে, ‘মাগো!’ এই ‘মাগো’ শব্দটা ওই অদৃশ্য বা কাল্পনিক শ্রোতার।

এ গল্পটিও করুণ স্বরের। একটা গল্পের মধ্যে আরেকটা গল্প চলে এসেছে। কোনটা মূল গল্প সেই প্রশ্ন অমূলক। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম গল্পের পিঠে গল্পগুলো এমন করে বলে যান সেখানে কোনোটাই সাইড স্টোরি থাকে না, আবার কোনোটাই প্রধান গল্প হয়ে ওঠে না। অধিকাংশ সময় একটা গল্প থাকে স্বস্তির, কিছুটা হাস্যরসের খোরাক হিসেবে, কিন্তু তার সঙ্গে গেঁথে থাকে রক্তাক্ত এক পুথি। গল্পের উইট এবং হিউমার আমাদের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত ওই লাল পুথিটা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। গল্প শেষ করার পরও তাই অনেকটা সময় ভার হয়ে থাকে মনটা। বিষাদ লাগে জগৎ ও সংসারের রীতিনীতি, নিয়তি ও জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি।

Leave a Reply

Your identity will not be published.