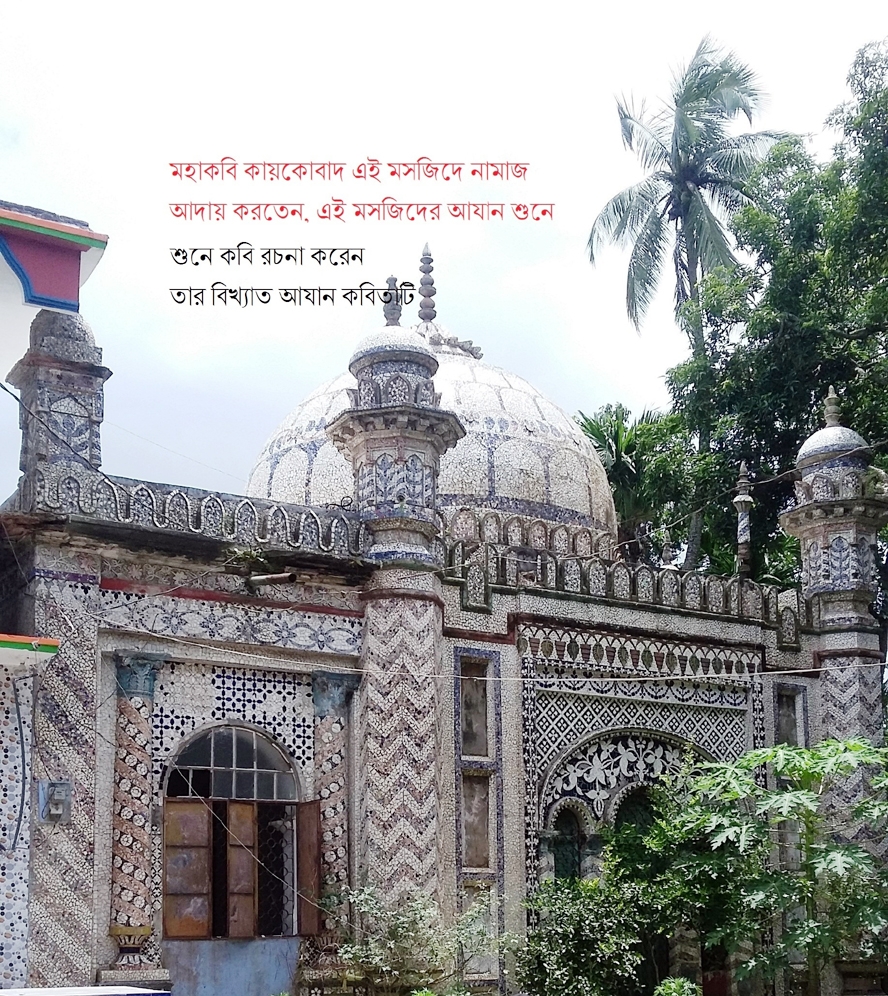

অন্যদিন-এর ‘শেকড়ের সন্ধানে’ বিভাগে তুলে ধরা হচ্ছে সাহিত্যস্রষ্টাদের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনের তথ্যসহ তাঁদের জন্মভিটার পরিচিতি। আজ থাকছে কবি কায়কোবাদকে নিয়ে রচনা-

অবিভক্ত ভারতের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম কায়কোবাদ। তিনি বাংলা মহাকাব্য ধারার কবি হিসেবে খ্যাত। ‘মহাশ্মশান’ মহাকাব্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা-শক্তির পতনের এর আখ্যানবস্তু। এখানে তুলে ধরা হলো মহাকাব্য মহাশ্মশানের স্রষ্টা কায়কোবাদের জীবন ও জন্মভূমিকে।

পাঁচটি টিনের ঘর, মাঝে ফাঁকা জায়গা, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে খালি জায়গা, কয়েকটি গাছ— এ হলো ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের একটি বাড়ি। জমির পরিমাণ ৮২ শতাংশ। এখানেই ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাকবি কায়কোবাদ (অবশ্য তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে)। এটি কায়কোবাদের পৈতৃক ভিটা নয়, নানার বাড়ি।

কায়কোবাদের নানা চৌধুরী মোহাম্মদ দৌলত ছিলেন মুগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালের জনৈক সেনাপতি শাহবাজ খাঁর বংশধর। যা হোক, এখন এ বাড়িটির মালিক পাঁচ ভাই ওয়াহাব শিকদার, মতি শিকদার, সিরাজুল শিকদার, আলম শিকদার এবং মজিবর শিকদার। এদের কারও সঙ্গে কায়কোবাদের সম্পর্ক নেই। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা এই বাড়িটি কিনেছেন।

এখন এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মানে আমি, অন্যদিন-এর আলোকচিত্রী আরমান আদনান এবং তরুণ লেখক ও সাংবাদিক গাজী মুনছুর আজিজ। আরমান ও গাজী বাড়িটি ভালোভাবে দেখতে থাকে। একসময় ওরা ক্যামেরার ফ্রেমে বাড়িটিকে বন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর আমি ভাবতে থাকি কায়কোবাদের কথা।

কায়কোবাদ ছিলেন অবিভক্ত ভারতের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। সেই সময়ে মুসলমান লেখকের অগ্রদূত ছিলেন— পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন, মীর মোশাররফ হোসেন, কবি মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। এরাই মুসলমান সমাজকে বাংলাসাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে সহায়তা করেছেন। এ যেন আকাশে তারা ফোটার মতো, প্রথমে চার-পাঁচটি, অতঃপর আরও কয়েকটি, আরও কয়েকটি, তারপর অসংখ্য। কবি কায়কোবাদ প্রাথমিক পঞ্চ প্রদীপের একটি। অসাম্প্রদায়িক ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের কবি। তিনি মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র মহাকাব্য রচয়িতা।

কায়কোবাদ ছিলেন মৌলিক কবি। তাঁর ভাষা ও ছন্দ খুবই সহজ-সরল। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে দেশপ্রেম, স্বজাতি প্রীতি, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম, প্রকৃতি, দুঃখ ও বেদনা।

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরায়েশী। তাঁর দেওয়া বংশ পরম্পরা হলো এ রকম- হাফিজ উল্লাহ আল কোরায়েশী— এনায়েত উল্লাহ আল কোরায়েশী— মোহিব উল্লাহ আল কোরায়েশী— শাহমত উল্লাহ আল কোরায়েশী (ওরফে এমদাদ আলী)— মোহাম্মদ কাজেম আল কোরায়েশী (ওরফে কায়কোবাদ)।

কায়কোবাদের পূর্বপুরুষ হাফিজ উল্লাহ আল কোরায়েশী বাগদাদের সম্ভ্রান্ত কোরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাগ্যান্বেষণে এক সময় ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং দিল্লীতে মুগল সম্রাট শাহজাহানের রাজদরবারে আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে তিনি শাহী জুমা মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ পান এবং সেখানেই আজীবন কাটান। তাঁর পুত্র এনায়েত উল্লাহ আল কোরায়েশীও পিতার পদে কাজ করেন। এনায়েত উল্লাহর ছেলে মোহিব উল্লাহও প্রথম জীবনে দিল্লীতে মোটামুটি স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু মুগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয় এবং তিনি দিল্লী ছেড়ে ফরিদপুরের গোড়াইল অঞ্চলে চলে আসেন। পরে সেখানেই স্থায়ীভাবেই থাকতে শুরু করেন।

কায়কোবদের বাবা শাহমতওল্লাহ আল কোরায়েশী আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ফরিদপুরের ভাঙা কোর্টে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি তিনবার বিয়ে করেছিলেন। অবশ্য স্ত্রীদের মৃত্যুর কারণেই তাঁর এই একাধিক বিয়ে। তৃতীয় স্ত্রী জোমরতউন্নেসা ওরফে জরিফউন্নেসা খাতুনকে নিয়ে বিয়ে করেছিলেন ফরিদপুর থেকে ঢাকায় আসার পর, যখন উকিল হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। জরিফন্নেসা খাতুনই কায়কোবাদের মা।... কায়কোবাদ ছিলেন চার ভাই-বোনদের মধ্যে বড়। তাঁর দুই ছোটভাই মোহাম্মদ আবদুল বারী এবং মোহাম্মদ আবদুল খালেক ছিলেন যথাক্রমে সিভিল সার্জন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বোন আজিজুন্নিসা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুরের বিশিষ্ট এক মোক্তারের সঙ্গে।

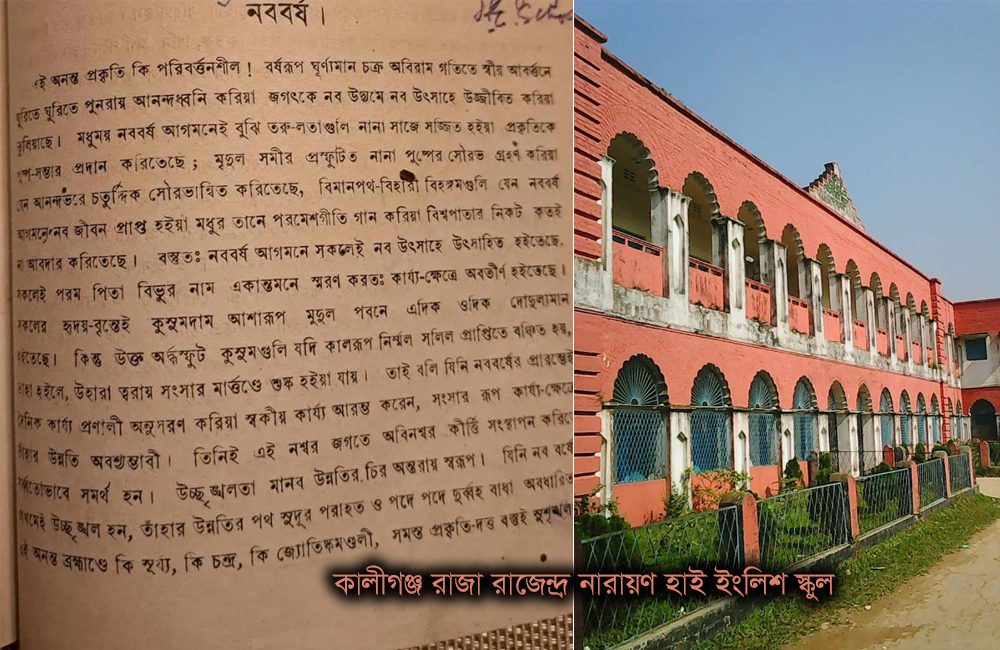

কায়কোবাদ পড়াশোনা করেছেন ঢাকার পগোজ স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এবং জগন্নাথ স্কুলে। কিছুকাল তিনি ঢাকা মাদ্রাসায়ও পড়াশোনা করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। ফলে এন্ট্রাস পরীক্ষাও দিতে পারেন নি তিনি। কায়কোবাদ বিয়ে করেছিলেন বড় মামা হেদায়েত আলীর বড় মেয়ে মোসাম্মৎ তাহেরউন্নেসা খাতুনকে। দাম্পত্যজীবনে তাঁরা পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জনক-জননী হয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গে কায়কোবাদ কবিতায় লিখেছেন : ‘পাঁচটি ছেলে পাঁচটি মেয়ে/ ছিল মোর ঘরে/ দুটি ছেলে স্বর্গে গেছে/ একটি দেশান্তরে’।

‘মোমিন ভাই, চলুন।’ গাজী বলে ওঠে, আমি বাস্তবে ফিরে আসি। যে পথে কায়কোবাদের নানার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেই পথেই আবার চলতে শুরু করি।

একসময় থামি একটি পোস্টঅফিসের সামনে, যার ভগ্ন দশা। আধা পাকা একটি দালান। চিঠির বাক্সের ওপরে লেখা রয়েছে কোড নং ১৩২৩। এই পোস্টঅফিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন কায়কোবাদ শেষ জীবনে।

১৩০২ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘অশ্রুমালা’ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থই তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে তুলে আনে। ১৩১১ সালে প্রকাশিত হয় ‘মহাশ্মশান’ কাব্যটি। ‘অশ্রুমালা’-র পর ‘মহাশ্মশান’ই কবির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম।

‘অশ্রুমালা’ কাব্যের মূল সুর প্রেম। প্রেম আর প্রকৃতি- এ দুয়ের প্রতি অন্য সব কবির মতোই কায়কোবাদের ছিল সহজাত আকর্ষণ। বলা যায়, ‘অশ্রুমালা’ কাব্যে কায়কোবাদ একজন সার্থক গীতিকবির পরিচয় দিয়েছেন। অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও গীতিময়তা কাব্যটির প্রধান গুণ। কবির আত্মগত ভাব-উচ্ছ্বাসময় গীতিকবিতার সংকলন হিসেবে ‘অশ্র“মালা’ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধকাব্য’ এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের তুলনায় কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’ মহাকাব্য অনেকাংশে স্বতন্ত্র। অবশ্য কায়কোবাদ পূর্ববর্তী কবিদের মতো সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এর কারণ মহাকাব্যের অভ্যন্তর আদর্শ থেকে তিনি দূরে থেকেছেন। তাই তাঁর মহাকাব্যের রূপকল্পে দুর্বলতা লক্ষণীয়।

মহাশ্মশান তিন খণ্ডে লেখা। প্রথম খণ্ডে ২৯টি সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪টি সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে সাতটি সর্গ আছে। প্রথম দুটি খণ্ডের তুলনায় তৃতীয় খণ্ড আকারে ছোট। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে মহাকাব্যের কাহিনি পরিকল্পিত।... মহাশ্মশান রচনায় হিন্দু ও মুসলিম চরিত্রাঙ্কনে উভয়ের চরিত্রের আদর্শ যাতে সমুন্নত থাকে, সেদিকে কবির লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি একটি অসম্প্রদায়িক চেতনার আলোকে কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

কায়কোবাদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘বিরহ বিলাপ’ (১৮৭০)। তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ রচনার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। অন্যসব কাব্যগ্রন্থ হলো কুসুম-কানন (১৮৭৩), শিবমন্দির বা জীবন সমাধি কাব্য (১৩২৮), অমিয়ধারা (১৩২৯), মহররম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৩৪০), শ্মশান-ভস্ম (১৩৪৫), প্রেমের ফুল (১৩৭৬), প্রেমের রাণী (১৩৭৬), প্রেম পারিজাত (১৩৭৬), মন্দাকিনী ধারা (১৩৭৭), গওছপাকের প্রেমের কুঞ্জ (১৩৮৬)।

এ ছাড়া কায়কোবাদ রচিত আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হলো প্রেমের তীর্থ, ইসলামের জাতীয় সঙ্গীত, উপদেশ রত্নাবলী, প্রেমের নারী ও নীহারবালা। উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমি থেকে চারখণ্ডে কায়কোবাদ রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

‘তারা ছিল, তারা নেই/তাদের প্রতীক হয়ে তবু/কয়েকটি প্রাচীন গাছ দাঁড়িয়ে আছে।’ চেতনায় উঁকি দিল কবিতার এই পঙ্ক্তিমালা। হ্যাঁ, কায়কোবাদ আজ বেঁচে নেই। তিনি মারা গেছেন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই। রাজধানীর আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে স্ত্রীর কবরের পাশেই তিনি চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন। তবু তিনি বেঁচে আছেন তাঁর কবিতার মাঝে; তাঁর নাম বহন করছে কোনো কোনো স্থাপনাও। এই তো আমাদের চোখের সামনে তেমনই একটি স্থাপনা— মহাকবি কায়কোবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এটি ১৯৭২ সালে অর্পিত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন প্রাক্তন গণপরিষদের সদস্য আবু মুহাম্মদ সুবিদ আলী টিপু।

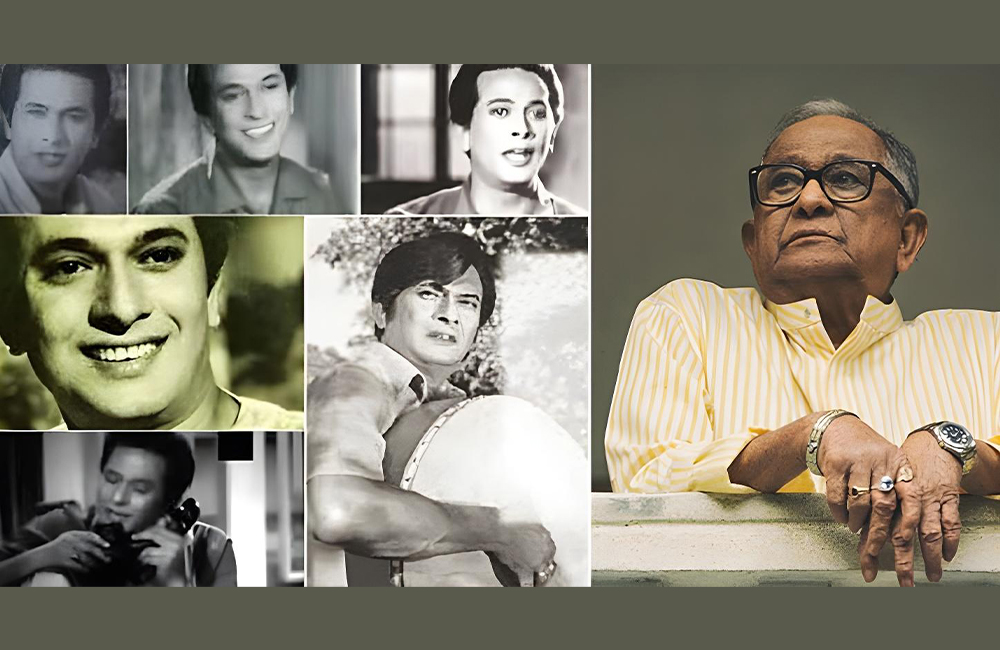

জানা গেল, কায়কোবাদ সাংস্কৃতিক পরিষদ নবাবগঞ্জের আগলায় নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আর এই সংগঠনকে দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী। তাঁরই উদ্যোগে বাংলা একাডেমি থেকে কায়কোবাদ রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। আর হ্যাঁ, বাংলা একাডেমি থেকে বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে ‘কায়কোবাদ গীতি’ নামে একটি চমৎকার অডিও ক্যাসেট। প্রয়াত প্রথিতযশা সুরকার খান আতাউর রহমান সুরারোপিত এই অডিও অ্যালবামে কণ্ঠ দিয়েছেন সুবীর নন্দী এবং প্রয়াত নীলুফার ইয়াসমীন। এখানে ১২টি গান ঠাঁই পেয়েছে।

আমরা এগিয়ে যাই সামনে। পেছনে পড়ে থাকে আগলা, কায়কোবাদের জন্মস্থান।

Leave a Reply

Your identity will not be published.