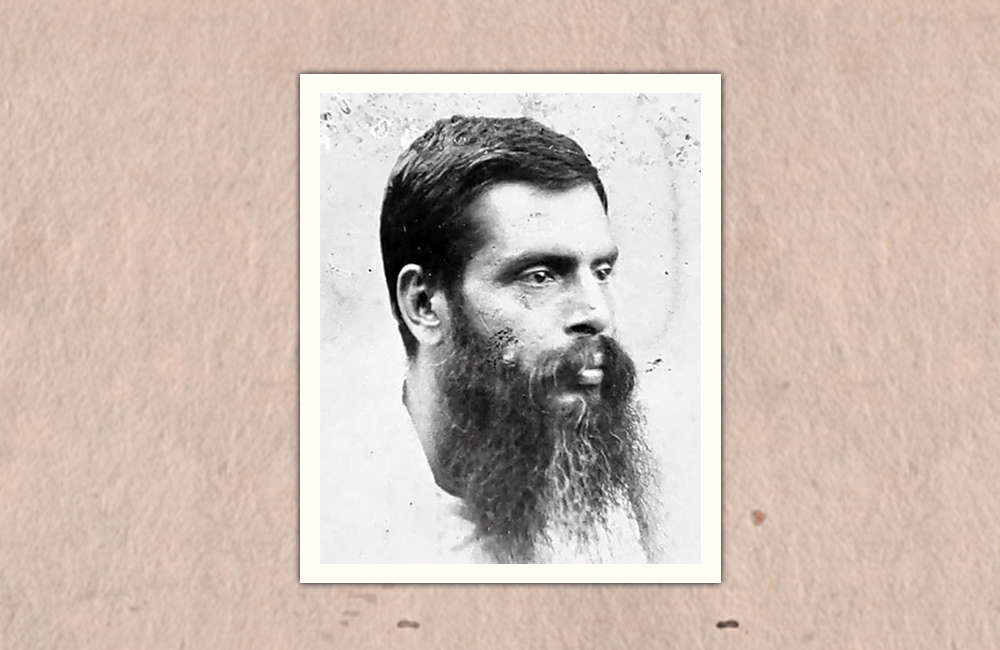

বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। গল্প, নাটক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কবিতা, গান, মনোরম ছবি—সবই তিনি উপহার দিয়েছেন শিশু-কিশোরদের। তাঁর সম্পাদনায় শিশুতোষ পত্রিকা ‘সন্দেশ’ (১৯১৩) প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকাটিও শিশুতোষ রচনা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিশোরগঞ্জের মসুয়া গ্রাম তাঁর জন্মস্থান।

গ্রামের নাম মসুয়া। কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামের কটিয়াদী থানার একটি গ্রাম। ছায়াঢাকা, পাখিডাকা এ গ্রামেই জন্মেছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের অগ্রণীপুরুষ, সংগীতবিদ, চিত্রশিল্পী এবং বাংলা মুদ্রণশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই যে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবার এমনি একটি পরিবার, যার প্রতিটি প্রজন্মই বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশেষত বলা যায়—এ পরিবারটি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে পরিমাণ ঐশ্বর্য ছড়িয়েছে অন্য কোনো পরিবার এর কাছাকাছিও আছে বলে আমাদের জানা নেই।

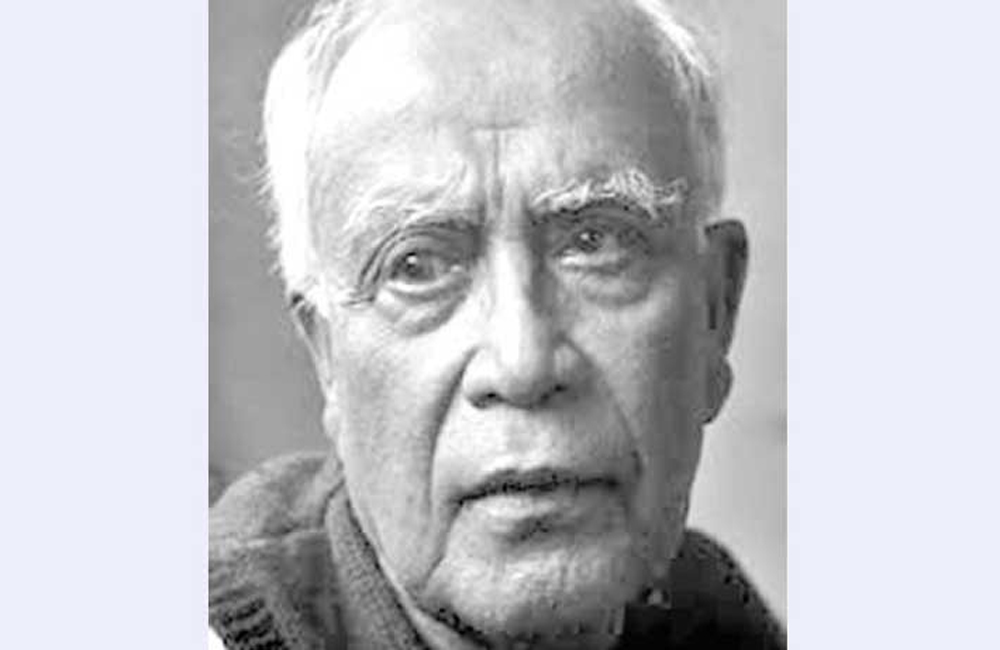

এ দিক থেকে লক্ষ করলে আমরা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরেই দেখি উপেন্দ্রকিশোরের ছয় সন্তানকে। এদের মধ্যেও কন্যা সুখলতা রায়, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, পুত্র সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় উল্লেখযোগ্য। সুকুমার রায়ের ছেলে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর ছেলে সন্দীপ রায়ের খ্যাতি বিশ্বজনস্বীকৃত।

বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এই পুরোধা ব্যক্তিত্বের বাস্তুভিটার সন্ধানে ঢাকা থেকে আলোকচিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ সরকারসহ রওয়ানা হই মসুয়া গ্রামের উদ্দেশে। এ উপলক্ষে সকাল ৮টায় অফিস থেকে আমরা যথাসময়ে সওয়ার হই কিশোরগঞ্জগামী বিআরটিসি গাড়িতে (যে গাড়িটা নরসিংদী, মনোহরদীর ভেতর দিয়ে কটিয়াদীর বটতলা-মঠখোলা হয়ে কিশোরগঞ্জ যায়)। যথাসময়ে আমাদের গাড়ি ছেড়ে দেয় বটতলার উদ্দেশে। যাত্রাবাড়ি অতিক্রম করতেই আমাদের চোখের চতুষ্কোণে ভিড় করতে থাকে সবুজ সব দৃশ্যাবলি। ক্রমশ সবুজ থেকে সবুজের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে আমাদের গাড়ি।

নগরায়নের প্রভাব গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার কারণে বহুস্থানে সবুজের বুক চিরে তৈরি হচ্ছে ইটকাঠের জঙ্গল। তারপরও সবুজের সমারোহ রয়েছে অবিকল। বন সবুজের এই ডালিকে কোথাও কোথাও দ্বিখণ্ডিত করেছে কালো পিচঢালা সড়ক, সেখানে সড়ক ভিন্ন এক দৃশ্যের সৃষ্টি করে অদ্ভুত এক জাদুকরের মতো সর্পিল ভঙ্গিতে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে থাকে গ্রাম থেকে গহিন গ্রামের ভেতর। সেখানে চোখভরা সবুজ। স্বপ্নের মতো গ্রাম—চোখে পড়ে। মানুষের সারল্য আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় ভিন্ন এক জগতের সাথে। আমাদের গাড়ি থামে বটতলা ইস্টিশনে।

ইস্টিশনে নামতেই আমাদের বেশভুষা দেখে অনেকেই বোধকরি বুঝতে পেরেছিল আমরা ওই এলাকায় স্রেফ আনকোরা। গ্রামের সহানুভূতিশীল মানুষ এগিয়ে এসেই জিজ্ঞেস করছিল আমরা কোথায় যাব, কোত্থেকে এসেছি এমন বহু প্রশ্ন। আমাদের গন্তব্য মসুয়া জানাতেই তারা রিকশা ঠিক করে রিকশাঅলাকে বুঝিয়ে দিল আমাদের কোথায় নামিয়ে দিতে হবে। আকাশে মেঘের আনাগোনা বন্ধ হয়ে কেমন একটা গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছিল বহুক্ষণ ধরে। অল্প সময়ের মধ্যেই তা বৃষ্টিতে রূপ নিল। বিশ্বজিৎ তার ক্যামেরা ঢাকার জন্যে ব্যাগে মজুদ একটি পলিথিনের ব্যাগ বের করে ক্যামেরাটিকে দ্রুত এক জাদুকরের মতো ব্যাগবন্দি করে ফেলল। বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। এর মধ্য দিয়েই আমরা গিয়ে হাজির হলাম মসুয়া ইস্টিশনের অদূরেই বাজার সংলগ্ন এক প্রতাপশালী জমিদারবাড়ি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাস্তুভিটায়। শানবাঁধানো হাতিরপুকুর, বাগানবাড়ি, বৈঠকখানা, সিংহদরজাঅলা কারুকাজ খচিত ভবনের ধ্বংসাবশেষ সবই এখনো আছে। অবহেলা-অযত্নে সব স্মৃতিচিহ্ন আজ বিলীন প্রায়। একদিন এখানেই জন্মেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীই শুধু নয় তাঁর বড় ছেলে বাংলা সাহিত্যের আরেক পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুকুমার রায়ও। তেমন অনেক স্মৃতিই আজ বিস্মৃতির অন্তরালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তবু এইসব মহৎ ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ না করলে এ প্রজন্ম জানবেই না আমাদের সেই গুণী মানুষদের সংবাদ যাঁরা তাঁদের মেধা-মনন দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে।

যে বাড়িটি আজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি ওই বাড়িতে নয় এবং উপেন্দ্রকিশোর নামও তাঁর জন্ম পরবর্তী নাম নয়।

তাঁর পূর্বনাম ছিল কামদারঞ্জন রায়। তাঁর পিতার নাম কালীনাথ রায়। মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কামদারঞ্জনের মায়ের নাম জয়তারা দেবী। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতা কালীনাথ রায়ের দূর সম্পর্কের এক কাকা হরিকিশোর রায় চৌধুরী তাঁকে পোষ্যপুত্র বা দত্তকরূপে গ্রহণ করলে তাঁর নতুন নাম রাখা হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়।

১৮৮০ সালে তিনি ময়মনসিংহ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাশ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৪ সালে তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট থেকে বিএ পাশ করেন এবং ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। বালক বয়স থেকেই উপেন্দ্রকিশোর সখা, বালক, সাথী, সখা ও সাথী, মুকুল ইত্যাদি পত্রিকার সাথে পরিচিত হন। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম লেখা। এরপর ছড়া, উপকথা, কল্পকাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি রচনাসহ শিশুসাহিত্যের নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনার পর্যায়ে চলে যান তিনি।

১৯১৩ সালে তিনি শিশু-কিশোরদের জন্যে বের করেন শিশুসাহিত্যের মাইলফলক পত্রিকা—সন্দেশ। সন্দেশ তৎকালীন সময়ে শিশুসাহিত্যকে গতিশীল করে তোলে। এক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা প্রয়োজন—১৮৯৫ সালে বিলেত থেকে তাঁর বই ‘ছেলেদের রামায়ণ’-এর চিত্রমুদ্রণ মান দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেই আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসেন। ১৮৯৬ সালের দিকে স্টুডিও ডার্করুম প্রতিষ্ঠা করে ছাপার উন্নয়নে হাফটোন ব্লক চর্চার সেই আদি যুগে ডায়াফ্রাম তৈরি এবং রেস্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র ও ব্লক তৈরির ক্ষেত্রে ডুয়োটাইপ আর বে-টিন্ট পদ্ধতির নতুন উন্মোচন তাঁরই মৌলিক অবদান।

সংগীতবিদ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল বিশাল। হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ, সেতার, বেহালা বাঁশিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হারমোনিয়াম ও বেহালার ওপরে তাঁর বইও প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যদিকে এখানে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। হরিকিশোর রায় যিনি উপেন্দ্রকিশোরকে দত্তক নিয়েছিলেন—দত্তক গ্রহণের কিছুকাল পর হরিকিশোর রায় চৌধুরীর ঔরসে নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করায় দত্তক পুত্রের প্রতি তাঁর গুরুত্ব কমতে থাকে। তবুও ঔরসজাত পুত্রের সাথে যাতে দত্তকপুত্রের দ্বন্দ্ব না হয় সে জন্যে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি দুজনের বাড়ির সীমানা নকশা করে তা লোহার খুঁটি দিয়ে ঘিরে দেন। সেই সীমানা করা লোহার খুঁটির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে।

সীমানা নির্ধারিত বাড়িতেই ১৮৮৭ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়। সুকুমার রায়ের জন্মের পরপরই উপেন্দ্রকিশোর রায় চলে যান কলকাতায়। মাঝেমাঝে নিজ বাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে আসতেন তিনি। তাঁর মেজ মেয়ে পুণ্যলতার অজস্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছোটবেলার দিনগুলোর বর্ণনায় রয়েছে তখনকার মায়াভরা গ্রাম মসুয়ার অসাধারণ সব বর্ণনা।

হরিকিশোর রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মসুয়ার জমিদারি লাভ করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তখন একদম কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। কলকাতায় তাঁর বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার নাতি সত্যজিৎ রায়ের জন্ম হয়। তাঁর বহু ইচ্ছা ছিল পিতৃভূমি দেখার। কিন্তু সময়াভাবে হয় নি। তবু অন্তরের গহিন থেকে তিনি অনুভব করতেন তাঁর পিতৃভূমি মসুয়ার কথা।

এখন সেই বাড়িটি ধ্বংসপ্রায়। বিলুপ্তপ্রায় সব কীর্তি। বাড়িটি রাজস্ব বিভাগের দখলে থাকলেও বহু জায়গা বেদখল হয়ে গেছে। এক সময় পূর্ববাংলার জোড়াসাঁকো খ্যাত এই বাড়িতে ১৯৯৬ সালে ‘সত্যজিৎ রায় ক্লাব’ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি আর নেই। সত্যজিৎ রায় হিন্দু, তাঁর নামে ক্লাব থাকবে এটা কেউ কেউ মানতে পারে নি বলে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদের মুখে ক্লাবটি আর নেই। একটা বড় অনুষ্ঠান ইতিহাস করেই ক্ষান্ত হয়েছে ক্লাবটি। তবু প্রতিবছর বৈশাখের শেষ বুধবারের বৈশাখী মেলাটি এখনো হয়।

বাজারে গঠিত একটি পাঠাগারে প্রতি বছর ৫ মে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিবস পালন করা হয়। এ পর্যন্তই শেষ।

এই ধ্বংসস্তূপ দর্শনেও বহু লোকজন আসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে। এসে দেখে একটি ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ। বিফল মনোরথে ফিরে যায় সবাই।

রাজস্ব অফিস থেকে শুরু করে এলাকার বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা হয়। আপ্যায়িত করতে এগিয়ে আসেন অনেকেই। বৃষ্টির ঝাঁজ তখন একটু কমেছে। এর মধ্যে বিশ্বজিতের ক্যামেরা যথাসম্ভব তার কাজ করে নিয়েছে। এই বাড়ির আরও তথ্য জানা যায় কি না সেই কাগজপত্রের সন্ধানে বিশ্বজিৎসহ রিকশা ছুটে চলে কটিয়াদী সদরের দিকে। ওখানকার সাংবাদিক রাজু, গোপালদা, রাহাত যথাসম্ভব সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। বহু কষ্টে সন্ধের অন্ধকারের পথ চিরেই রওয়ানা হই বিশ্বজিৎ ও আমি। বিআরটিসির গেটলক তাড়া দেয় উঠে বসার। বিশ্বজিতের ডিজিটাল ক্যামেরা, ক্যামেরার ব্যাগের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকার কৌতূহল—সবকিছুর ইতি টেনে আমরা উঠে বসি গেটলক গাড়িতে।

তখন অন্ধকার। দিনের ক্লান্তিতে সূর্য ডুবে গিয়ে শুরু হয়েছে রাতের। রাতের পথ চিরে ছুটে চলে আমাদের গেটলক গাড়ি। পেছনে পড়ে থাকে মসুয়া কটিয়াদী, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া এক ইতিহাস—আরও বহুদিন গেলে যা হারিয়ে যাবে। এ ধরনের মনীষীদের বাস্তুভিটা সংরক্ষণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে ভীষণ জরুরি। অথচ এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। আশা-নিরাশার দোলাচলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অতীত; আমাদের গৌরবগাথা, এরচেয়ে একটি জাতির জন্য আর কোনো দুঃখজনক ঘটনা থাকতে পারে না।

একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ—ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, গুপী গাইন বাঘা বাইনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ। এসব বইয়ে ছোটদের মনস্তত্ত্বসংলগ্ন আশ্চর্য এবং আকর্ষণীয় সব বিষয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তাঁর সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকাটি শিশু-কিশোরদের লেখক তৈরির প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা। এই পত্রিকা ভারতবর্ষের সাহিত্যাঙ্গণে নতুন একটি বিষয়ের সংযোজন করেছিল। মূল শিশুসাহিত্যকে দাঁড়ানোর একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বিশেষত শিশু-কিশোরদের জন্যে যে ভিন্ন করে লেখার বিষয় থাকতে পারে এবং শিশুসাহিত্য যে সাহিত্যের একটি জরুরি মাধ্যম এটা তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে পূর্ণভাবে স্থাপন করেন।

এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি শিশুতোষ গ্রন্থ বের হলেও তা শিশুসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয় নি। আবার ওভাবে মর্যাদাও পায় নি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যকে সাহিত্যের একটি পরিপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলতেন, শিশুরা-কিশোররা পড়বে না, আঁকবে না, ভাববে না তা কি হয় ? তাহলে তারা লেখক হবে কীভাবে ? জীবনের এই সময়টা যদি ইচ্ছে করেই বাদ রাখা হয়, তাহলে ভালো কোনো কাজের আশা করা যাবে না। একজন লেখক-শিল্পী সে যাই হোক তার তৈরি হওয়ার সময় তার শৈশব-কৈশোর।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর মননশীলতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্নধারার সৃষ্টি করেন। যার ফলাফল আজও ভোগ করছি আমরা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখায়ও রয়েছে ভিন্নস্বাদের প্রতিফলন। তাঁর লেখা, বিষয়গত উপস্থাপন এমনকি অঙ্কনের মধ্যে তাঁর শিশুতোষ বিচিত্র সব বিষয়ের উপস্থাপন তাঁকে ভিন্নমাত্রার সঞ্চালক হিসেবে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। একইসাথে মুদ্রণশিল্পকে গতিশীল করতে তাঁর ভূমিকা আমাদের এক উদ্ভাবকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

আমাদের দেশের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করা এই খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও উদ্ভাবক আমাদের অহংকার। কিন্তু তাঁর বাসভবনটির খোঁজও আমরা রাখি না। এ অযত্ন শিল্প-সাহিত্যের প্রতি যেমন তেমন দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির মান উন্নয়নেরও। বিষয়টি কেউ কি ভেবেছেন ?

[২০০৪ সালের জুলাইতে অন্যদিন-এ প্রকাশিত]

Leave a Reply

Your identity will not be published.