[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]

বাংলার এক শত স্মরণীয় নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজ/নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে জীবনাবসান ঘটেছে, এমন এক শতজন বাংলার স্মরণীয় নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জির সংকলন করা হয়েছে নিচে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার বর্ণনা সংগ্রহ করে চেষ্টা করা হয়েছে, সব সময় সফল না হলেও, বেশি প্রতিষ্ঠিত, অতি জনপ্রিয়, বহুল পরিচিত স্মরণীয় নারীদের জীবনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত স্মরণীয় নারীর জীবনীসমূহ বেশি বিস্তৃত করে পরিবেশনার। আর সেটা করার চেষ্টা হয়েছে অনুমেয় কারণেই।

১) অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১) : ১৯১০ সালে অবলা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা হন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে স্কুলটি পরিচালনা করেন। পুরো স্কুলটিকেই নতুন করে গড়ে তোলেন অবলা। দিদি সরলা রায়ের সঙ্গে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলটিও প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ১৯১৯ সালে ‘নারী শিক্ষা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবলা। এই সংস্থা গ্রাম-বাংলায় বালিকাদের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করে। বিধবাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ‘বিদ্যাসাগর বাণীভবন’, ‘মহিলা শিল্প ভবন’ ও ‘বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল’ নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ‘বসু বিজ্ঞানমন্দির’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন অবলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত এক লক্ষ টাকা দিয়ে ‘অ্যাডাল্টস প্রাইমারি এডুকেশন’ নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। ১৯৫১ সালের ২৫ এপ্রিল অবলা বসু কলকাতায় মারা যান।

বাংলাদেশের প্রথম দিককার নারীবাদী হিসেবে অবলা বসু একটি পরিচিত নাম। তৎকালীন নামি ইংরেজি পত্রিকা ‘মর্ডান রিভিউ’-এ নারীশিক্ষা-নারীস্বাধীনতা বিষয়ক তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকায় বেরিয়েছিল তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং ভ্রমণকাহিনি। অবলা বসুর ছড়ানো-ছিটানো গদ্য রচনাগুলির কিছু নিদর্শন একটিমাত্র সংকলনেই পাওয়া যায় শকুন্তলা শাস্ত্রী প্রকাশিত বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডি বসুর ‘প্রবন্ধাবলী’ নামে। ১৩০২ থেকে ১৩৩২ এই তিন দশকের বিভিন্ন সময়ে ‘মুকুল’ এবং ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন অবলা। এবছর কলকাতা বইমেলায় ‘পরশপাথর’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেইসব বেড়ানোর কাহিনি ‘অবলা বসুর ভ্রমণ কথা’। এটাই কিন্তু তাঁর একমাত্র ভ্রমণকাহিনি সংকলন, এবং একমাত্র একক সংকলিত বইও।

বাংলা ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যার ‘মুকুল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ‘কাশ্মীর’ ভ্রমণকাহিনি। লেখার শুরুতেই অবলা বলছেন, “ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের বালক-বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে ভালবাসে, তাহার সুফল এই হয় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়।... আমাদের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া এতটা না হইলেও আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকের মনে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার আগ্রহ জন্মিবে।”

২) অরুণা আসফ আলী (১৯০৯-১৯৯৬) : লাহোর, নৈনিতাল ও কলকাতায় পড়াশোনা করেন অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯২৪ সালে আসফ আলীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে তৎকালের একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সাহসী ভূমিকা তাঁকে রাজনীতির প্রথম সারিতে দাঁড় করায়। রাজবন্দিদের মুক্তির জন্যে অনশন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯৪২ সালে ‘ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের একজন প্রধান নেত্রী ছিলেন। অসীম সাহসী, দুর্জয় প্রাণশক্তির আধার অরুণা আসফ আলীর সন্ধান লাভের জন্যে সরকার ৫০০০ টাকা শিরোধার্য করেছিলেন। ইউসুফ মেহের আলির মতে, ‘ঞযব যবৎড়রহব ড়ভ ১৮৫৭ ধিং ঃযব জধহর ড়ভ ঔযধহংর; ঃযধঃ ড়ভ ঃযব ১৯৪২ ৎবাড়ষঁঃরড়হ ধিং ঁহফড়ঁনঃবফষু অৎঁহধ অংধভ অষর’

৩) আজিজুন্নেছা খাতুন (আনু. ১৮৬৪-১৯৪০) : কবি ও অনুবাদক। পিতার কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট জেলার জালালপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নদীয়ার গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে। পিতা মীর চাঁদ আলী ছিলেন পুলিশের দারোগা।

আজিজুন্নেছার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ না ঘটলেও পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিজের চেষ্টায় বাংলা ও ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও ফারসি ও ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন। প্রথমে তিনি পিতৃগৃহে এবং পরে স্বামীগৃহে আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও সুযোগ পান। পরে বাঁশদহা নিবাসী কলকাতার ডফটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক মেয়রাজ উদ্দীনের সান্নিধ্যে তাঁর বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার আরও উন্নতি হয়।

কৈশোরেই আজিজুন্নেছার বিয়ে হয় সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত-বিদ্যোৎসাহী পরিবারে। স্বামী বিদ্যানুরাগী মোকাদ্দেসুল হক। স্বামীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর একমাত্র কাব্য-পুস্তিকা ‘হারমিট’ বা ‘উদাসীন’ (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তালা থানার অন্তর্গত তেঁতুলিয়ার জমিদার হামিদুল্লাহ খানের সঙ্গে আজিজুন্নেছার দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর বাঁশদহ গ্রামের কাজী লুৎফর রহমান তাঁর তৃতীয় স্বামী হন। তিনিও অকালে মারা যান।

আজিজুন্নেছা ছিলেন নিঃসন্তান। পড়াশোনা ও সাহিত্য করা ছাড়াও তিনি অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। গ্রামের জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য তিনি পুকুর খনন করেন এবং বালিকা মক্তব খুলে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

আজিজুন্নেছা ছিলেন অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, ধীর, স্থির, জ্ঞানপিপাসু, বিনয়ী, নিরহংকার ও পরোপকারী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সিলেকশন অবলম্বনে তিনি রচনা করেন ‘হারমিট’ বা ‘উদাসীন’ কাব্য (১৮৮৪)। এটি টমাস পার্নেলের বীররসাত্মক কাব্যের অনুবাদ। তাঁর অপ্রকাশিত মৌলিক কাব্যের নাম ‘কোরবানী’। তৎকালের পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪) আঙুরবালা (১৯০৬-১৯৮৪) : সুগায়িকা ও মঞ্চ অভিনেত্রী। জন্ম কলকাতায়। খুব অল্প বয়সেই উচ্চাঙ্গসংগীতে আকৃষ্ট হয়ে প্রথম তালিম নেন বিখ্যাত গায়ক রামপ্রসাদ মিশ্রের কাছে। পরে জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে ঠুমরী শেখেন। তাঁর ‘বাঁধো না তরীখানি’ গানের রেকর্ড বাজারে বেরুলে দেশব্যাপী আঙুরবালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আঙুরবালা একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী হিসবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মঞ্চে অভিনয় করা ছাড়াও ‘চণ্ডীদাস’, ‘তুলসীদাস’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সংগীত ও নাটক আকাডেমী থেকে সম্মানে ভূষিত হন।

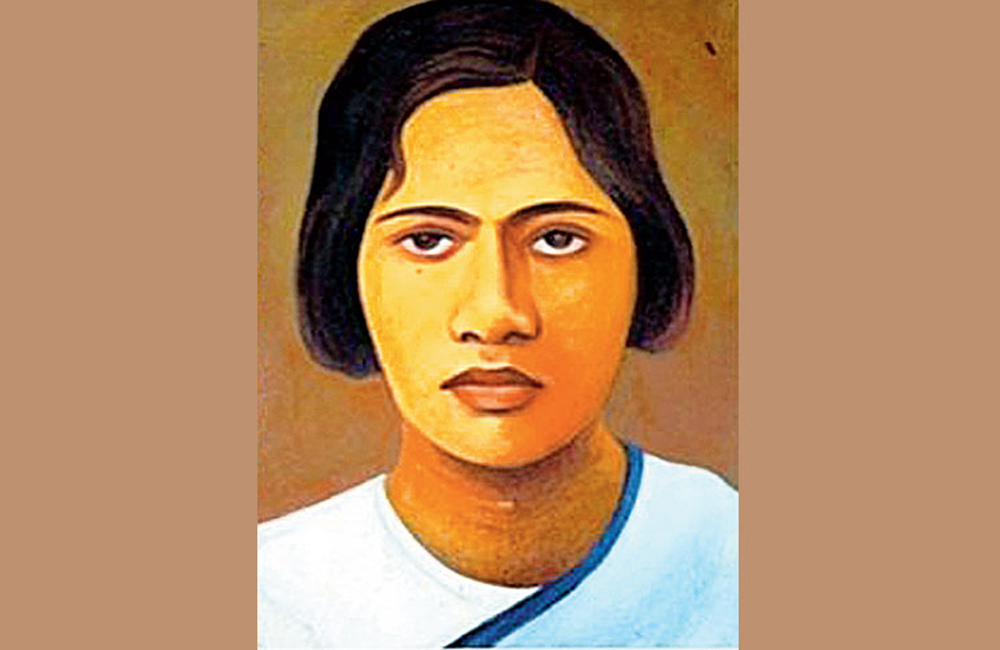

৫) আরতি সাহা (১৯৩৩-১৯৯৪) : আরতি সাহা যে সময়ে জন্মেছেন, সে সময়ে ভারত তো দূরে থাক, সারা পৃথিবীতেই খেলাধুলায় মেয়েদের যোগদানকে খুব ভালো চোখে দেখা হতো না। রক্ষণশীলতার বেড়া ডিঙিয়ে খুব অল্প মেয়েই ওই সময়ে খেলাধুলায় যোগ দিতেন। আরতি সাহা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর বাবা ছিলেন সামরিক বাহিনীর সাধারণ কর্মী। অল্প বয়সেই মা মারা যাওয়া এবং বাবা চাকরির কারণে প্রায়ই বাইরে থাকতেন বলে দাদা এবং ছোট বোন সমেত তাঁরা মামার বাড়িতে বড় হয়েছেন। শিশু বয়সেই কাকা বিশ্বনাথ সাহার কাছে সাঁতার শেখেন। সেই সময় প্রখ্যাত সাঁতারু হাটখোলা ক্লাবের শচীন নাগের নজরে পড়ে যান এবং আরতির স্বাভাবিক দক্ষতা দেখে তিনি তাঁকে নিয়ে যান হাটখোলা ক্লাবে। সেখানে শচীন নাগ এবং বিজিতেন্দ্র নাথ বসুর প্রশিক্ষণে তাঁর দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৯৪৫ সাল থেকে আরতি প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে সফল হতে শুরু করলেন। ওই সময়ে থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি মোট ২২ বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এক সময় সারা দেশে বোম্বাইয়ের ডলি নাজির ছাড়া আর সবাই তাঁর পেছনে পড়ে রইলেন। ১৯৫১ সালে রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি ডলি নাজিরের গড়া সর্বভারতীয় রেকর্ডও ভেঙে দেন। এ ছাড়া আরও তিন রকম সাঁতারে সেই বছর তিনি আগের সব রেকর্ড ভাঙেন। হাটখোলা ক্লাবে যাদের সাহচর্যে আরতি এবং পরে তাঁর বোন ভারতীর এই সাফল্য, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিজিতেন্দ্র নাথ বসু। তিনি শুধু ওদের সাঁতারই শেখান নি, সাঁতারের ধকল সামলে শরীর ঠিকমতো তৈরি করার জন্য যে পুষ্টিকর খাবার দরকার, তারও ব্যবস্থা করেছেন। আরতির মামাবাড়িতে সেই সচ্ছলতা যেমন ছিল না, আমিষ খাবারের ব্যাপারে রক্ষণশীলতাও ছিল।

আরতি সাহার এই সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাঁকে ১৯৫২ হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে সাঁতারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়ে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেই প্রথম চারজন মহিলা খেলোয়াড় ভারতের হয়ে অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। এরা হলেন এ্যথলেটিক্স থেকে নীলিমা ঘোষ ও মেরী ডি’সুজা এবং সাঁতারে ডলি নাজির ও আরতি সাহা। অলিম্পিক সাঁতারে এর পরে আর কখনো বাংলার কোনো মেয়ে অংশ নিতে পারেন নি। তবে আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার প্রথম প্রেরণা পান ব্রজেন দাসের কাছ থেকে। ১৯৫৮ সালের ২৩ আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সাঁতারু ব্রজেন দাস এই উপমহাদেশের প্রথম পুরুষ সাঁতারু হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। শুধু তাই না, প্রতিবছর চ্যানেল সাঁতারের জন্য আয়োজিত বিলি বাটলিন চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনি পুরুষদের মধ্যে প্রথম হন।

ওই একই প্রতিযোগিতায় মার্কিন মহিলা সাঁতারু গ্রেটা অ্যান্ডারসন ১১ ঘণ্টা ১ মিনিটে চ্যানেল অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড করেন এবং পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রথম হন। এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং আরতির মতো বহু মেয়েকে অনুপ্রাণিত করে।

জানা যায়, আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য ব্রজেন দাসকে অভিনন্দনবার্তা পাঠালে তিনি উত্তর পাঠান, ‘তুমিও পারবে’। শুধু তাই না, তিনি নিজেই নাকি চ্যানেল কর্তৃপক্ষকে পরের বছরের বাটলিন চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আরতির নাম সুপারিশ করেন। এই সময় থেকেই আরতি সাহা চ্যানেল জয়ের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করেন। চ্যানেলজয়ী প্রথম ভারতীয় সাঁতারু এবং পরবর্তীকালে সপ্তসিন্ধুজয়ী মিহির সেনও আরতির এই উদ্যমকে স্বাগত জানান এবং উৎসাহ দেন। আরতি সাহার কথায়, ‘এই সময় হাটখোলা ক্লাবের সহকারী কর্মসচিব ডা. অরুণ গুপ্ত আমাকে উৎসাহিত করলেন, ব্রজেন দাস আমাকে আশ্বাস দিলেন। তাদের কাছে প্রেরণা লাভ করে আমি ১৯৫৯ সালের বাটলিন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সিদ্ধান্ত করি’।

কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াও আর্থিক প্রস্তুতির দিকটাও ছিল খুব গুরুত্বপুর্ণ। আরতির জন্যে এত শুভাকাঙ্খীও ছিল। কিন্তু সকলের সাধ্যমতো অনুদানের পরেও সেটা যথেষ্ট ছিল না। আরতির ভাষায়, ‘আমার ইংল্যান্ড যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলেও আমার সুহৃদ এবং শুভাকাক্সক্ষীদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি’। তখন আরতির আর্থিক অসুবিধার কথাটি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে জানানো হয়। তিনি সব শুনে মোট এগারো হাজার টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আরতির এই সাহসিক উদ্যোগ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখান। অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি চলে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রস্তুতি। এরজন্য দীর্ঘক্ষণ সাঁতারের অনুশীলন চালানো ছিল প্রধান। ১৩ এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে বহু বিশিষ্ট-অভিজ্ঞ সাঁতারু এবং কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে আরতি সাহা প্রথমে একটানা ৮ ঘণ্টা এবং পরে ১৬ ঘণ্টা সাঁতার কাটেন।

এইভাবে বিভিন্ন প্রস্তুতির পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ২৪ জুলাই ১৯৫৯ তারিখে তিনি ম্যানেজার ডা. অরুণ গুপ্তসহ ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছে প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করে ১৩ আগস্ট থেকে তিনি ইংলিশ চ্যানেলে তাঁর চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু করেন। এই অনুশীলনে তাঁর সঙ্গী ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন আরেক প্রখ্যাত সাঁতারু ডা. বিমল চন্দ্র। ডা. চন্দ্রও বাটলিন চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নেপলসের একটি সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ করে ওই সময়ে ইংল্যান্ডে আসেন। অবশেষে ২৭ আগস্ট ১৯৫৯ তারিখে ফ্রান্সের উপকূল থেকে বাটলিন চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ২৩টি দেশের ৫জন মহিলাসহ মোট ৫৮জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি বাধে। আরতি সাহার জন্য নির্দিষ্ট পাইলট বোট দেরিতে আসায় সাঁতার শুরু করতে ৪০ মিনিট দেরি হয়। ফলে অনুকুল স্রোতের সুযোগ হারান তিনি। ইংলিশ চ্যানেলে ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংল্যান্ডের ডোভার উপকূল পর্যন্ত দূরত্ব ২২ মাইল (১ মাইল=১.৬ কি.মি.) হলেও স্রোতের গতি ও দিক অনুযায়ী সাঁতারুকে অনেক বেশি দূরত্ব সাঁতার কাটতে হয়। রাত ১টা ৪০ মিনিটে সাঁতার শুরু করে সকাল ১১টার মধ্যে তিনি ৪০ মাইল সাঁতরে ইংল্যান্ড উপকূলের ৫ মাইলের মধ্যে চলে আসেন। কিন্তু তার পরেই উলটো স্রোতের মুখে পড়ে বেলা ৪টা পর্যন্ত সাঁতার কেটেও তিনি আর মাত্র ২ মাইল এগোতে পারেন। এরপর তিনি সাঁতার কাটতে চাইলেও পাইলটের চাপে তিনি জল থেকে ভাঙা মন নিয়ে উঠে আসতে বাধ্য হন। এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি আর একবার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং জীবনপণ করে সফল হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এল। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালে আরতি সাহা দ্বিতীয়বারের জন্য ফ্রান্সের কাপ-গ্রি-নে উপকূল থেকে সাঁতার শুরু করলেন। সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে একটানা ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট সাঁতার কেটে ৪২ মাইলের বেশি জলপথ সাঁতরে তিনি ইংল্যান্ডের স্যান্ডগেটে এসে পৌঁছলেন। এশিয়ার প্রথম মেয়ে হিসেবে চ্যানেল জয় করলেন আরতি সাহা। আরতির এই অনন্য সাফল্যের খবর ১৯৫৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে আকাশবাণীর সর্বভারতীয় ও কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে এক বিরাট উন্মাদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যক্তিগত বার্তায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। আর এই অনন্য সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে ১৯৬০ সালে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হয়। সফল চ্যানেল সাঁতারুদের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, আরতি সাহার আগে ২৪ জন মহিলা সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন। কিন্তু মাত্র ৯টি দেশ থেকে তাঁরা এসেছিলেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, ডেনমার্ক, আর্জেন্টিনা, মিশর ও সুইডেন। অর্থাৎ শুধু এশিয়া মহাদেশ না, বেশির ভাগ উন্নত দেশের মেয়েরাও আরতি সাহার থেকে এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন। আরতি সাহার পরে অনিতা সুদ, বুলা চৌধুরী এবং অতি সম্প্রতি রেশমি শর্মা, রিচা শর্মাসহ খুব অল্প কয়েকজন ভারতীয় মেয়েই আরতি সাহার পর ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন।

১৯৯৪ সালের ২৩ আগস্ট জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে আরতি সাহা মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তার নামে আরতি সাহা (গুপ্ত) সরণী হয়েছে। গ্রে স্ট্রীটে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীটে স্থাপিত হয়েছে তাঁর একটি মূর্তি। ইংলিশ চ্যানেল জয়ে তাঁর এই অনন্য নজিরকে স্মরণ করে ১৯৯৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ডাক বিভাগ একটি নতুন ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

৬) আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) : বিখ্যাত কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক। বাবা চিত্রশিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মা সরলাসুন্দরী দেবী। তাঁর বয়স যখন মাত্র বারো, তখন ‘শিশুসাথী’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। পনেরো বছর বয়সে কালীদাস গুপ্তের সঙ্গে আশাপূর্ণার বিয়ে হয়। সারাটা জীবন ঘরসংসার করে, পারিবারিক পরিমণ্ডলে থেকেই লেখালেখির চর্চা করে যান। নারীজীবনের নানা সমস্যা ও তাঁর উত্তরণের বিভিন্ন পন্থা সন্ধান করাই লেখার প্রধান উপজীব্য। তাকে অনেকে ‘নারী সমাজের উত্তরণের পথিকৃৎ’ বলে অভিহিত করেন। বড়দের জন্যে ও শিশুদের জন্যে লেখা বই একত্রিত করলে দেড় শ’ গ্রন্থের রচয়িতা আশাপূর্ণা দেবী। এর ভেতর ৬৩টি বই অন্যভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. এবং বহু সরকারি-বেসরকারি খেতাব অর্জন করেন। আশাপূর্ণ দেবীর সবিশেষ পরিচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে— সোনার হরিণ, অগ্নিপরীক্ষা, সুবর্ণলতা, যুগে যুগে প্রেম, শশীবাবুর সংসার, প্রথম প্রতিশ্রুতি, বকুল কথা ইত্যাদি। তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে।

৭) আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৭২) : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করার আন্দোলনে দীপ্ত নারী সমাজে মহিলাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার কাজের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি স্বদেশি আন্দোলনের নেত্রী নবশশী দেবীর নাতনি আশালতা সেনের। ১৯১৬ সালে স্বামী সত্যরঞ্জন সেনের মৃত্যু হয়। জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ সময়টাই তিনি নারী সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্যয় করেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজির আহ্বানে গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের নানান গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া ‘শিল্পশ্রম’ নামে একটি বয়নকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সেখানে মেয়েরা নিজ হাতে খদ্দরের কাপড় তৈরি করতেন। ১৯২৯ সালে ‘কল্যাণ কুটির’ ‘আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করে বহু মহিলা কর্মী তৈরি করেন। এ ছাড়া জুরাইনে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সত্যাগ্রহী সেবিকা দল গঠন করে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪২ সালে ‘ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে সংযুক্ত ছিলেন আশালতা। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নোয়াখালীতে শান্তির দূত হিসেবে গিয়েছিলেন।

৮) ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০) : সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের ভাইঝি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ পান। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সংগীত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয়ধারার সংগীতে তাঁর দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি করবার জন্যে তিনি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। ইন্দিরা দেবী দু’শোর বেশি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘ছিন্নপত্রে’র চিঠিগুলোর প্রেরণাদাত্রী এবং রবীন্দ্রসংগীতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর কাছ থেকে শুনে রবীন্দ্রনাথ অনেক হিন্দুস্থানি ও দক্ষিণ ভারতীয় গান ভেঙে গান রচনা করেছেন। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসংগীতে এবং পিয়ানো, বেহালা ও সেতার বাদনে পারদর্শিনী ছিলেন। মেয়েদের সংগীতসংঘের মুখপত্র ‘আনন্দ সংগীত’ পত্রিকার তিনি অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে যুক্তভাবে লিখিত হিন্দুসংগীত তাঁর সংগীত চিন্তার পরিচায়ক। তাঁর নিজের রচিত কিছু গান স্বরলিপিসহ ‘সুরঙ্গমা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বামীর সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং তখন থেকেই শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবনে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদান করেন।

শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা দেবী ‘আলাপনী মহিলা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা ও তার মুখপত্র ‘ঘরোয়া’ প্রকাশ করেন। মহিলাদের কল্যাণে গঠিত ‘বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ’, ‘অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স’, ‘হিরন্ময়ী বিধবা আশ্রম’ ইত্যাদি সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেন। ইন্দিরা দেবীর কয়েকটি মৌলিক রচনা হলো: ‘শ্রুতি স্মৃতি’, ‘রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সঙ্গম’ ও ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘ভুবনমোহিনী’ স্বর্ণপদক, ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি এবং ১৯৫৯ সালে রবীন্দ্রভারতী সমিতি প্রথমবারের মতো ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’-এ ভূষিত করে। ১৯৬০ সালের ১২ আগস্ট তিনি মারা যান।

তাঁর রচিত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাগুলো রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কিত তথ্যের অন্যতম আকর। ‘বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্ত লেখক’ প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ২৬ বছর বয়সে। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি, খ্যাতি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের আরও অনেকের নানা খ্যাতির পরিচয় ম্লান করে দিয়েছে, একথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ ‘প্রিন্স’ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা ‘মহর্ষি’ দেবেন্দ্রনাথ, ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ-জোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ কেবল নয় পাশাপাশি ঠাকুর পরিবারের নারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বোন স্বর্ণকুমারী, বৌদি জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, সহধর্মিণী মৃণালিনী, বোনঝি সরলা, ভাইঝি ইন্দিরাসহ আরও কেউ কেউ ছিলেন আলাদা গুণে ও বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত, কিন্তু দীপ্ত রবীন্দ্রনাথের পরম ঔজ্জ্বল্যে তাদের অনেকের প্রতিভা ঢাকা পড়ে গেছে।

৯) ইন্দুবালা (১৮৯৯-১৯৮৪) : সংগীতশিল্পী, অভিনেত্রী। জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অমৃতসর শহরে। মা রাজাবালা কাজ করতেন সার্কাসে। মতিলাল নামে এক পুরুষের সঙ্গে রাজবালার প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মতিলাল তাঁকে বিয়ে করেন, কিন্তু মতিলালের পরিবার এই বিবাহ মেনে নেয় নি। এক সময় মতিলালও রাজবালার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। রাজবালার সংসার তাই বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ইন্দুবালার জন্মের পরে তাঁর মা আর সার্কাসে ফিরতে চান নি। ফলে রাজবালার জীবনসংগ্রাম শুরু হ্য়। ফিরে আসেন কলকাতায়। তাঁকে আশ্রয় দেন জীবনকৃষ্ণ ঘোষ। কলকাতায় রাজবালার সংগীতচর্চার শুরু হয়। রাজবালা ইন্দুকে নার্স প্রশিক্ষণের জন্য একটি হাসপাতালে পাঠান। তবে ইন্দুবালার নার্সিং কাজ ভালো না লাগায় তিনি সেটা ছেড়ে দেন। শৈশবে মায়ের কাছে কিছুটা গান শিখেছিলেন। হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর, নতুন করে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। মা ছাড়া তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন গৌরীশঙ্কর মিশ্র, কালীপ্রসাদ মিশ্র, ইলাহি বক্স এবং সেকালের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী গহরজান। আরও পরে তিনি গিরীন চক্রবর্তী, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, জামিরুদ্দিন খান এবং কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে আসেন। বাঁধন সেন ইন্দুবালার অনুরোধেই তাঁর হয়ে ইন্দুবালার আত্মজীবনী ‘ইন্দুবালা’ গ্রন্থ রচনা করেন। এই আত্মজীবনী গ্রন্থের এক জায়গায় ইন্দুবালা বলছেন, ‘দেখতে দেখতে আবার সেই জন্মাষ্টমীর দিন এল।... গান চলছে। বাজনা চলছে।... ওস্তাদজী এসে আমায় চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, ‘গাইবে ?’... রাজি হয়ে গেলাম।... কিন্তু গাইব কী ? চারপাশে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা কেউ হেঁজিপেজি নন। গহরজান, আগরাওয়ালি মালকা, নূরজাহান... হুশনা, জানকীবাঈ, মৈজুদ্দিন... ভয়ে ভয়ে ইমন খেয়াল শুরু করলাম গান শেষ হতে শুধু যে বাহবাই পেলাম তা নয়, অনেকে মিলে আরও গাইতে অনুরোধ করলেন।... ঠুমরি শেষ করে ওঠার উদ্যোগ করছি, গহরজানের আদেশে থেকে যেতে হলো। তিনি আরও গান শোনাবার ফরমায়েশ করলেন।... ভয়ে আনন্দে আরও দু’খানা গান পরপর গাইলাম। ১৯১৬ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় ইন্দুবালার প্রথম রেকর্ড। শুরুর দিকে গান গেয়ে তিনি কোনো অর্থ নিতেন না। বাংলা ও হিন্দি গান ছাড়াও তিনি উর্দু, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি গান গেয়েছেন প্রচুর।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ‘দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার’-এ অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপর থেকে গানের পাশাপাশি বিভিন্ন নাটক ও সিনেমায় তিনি অভিনয় করতে থাকেন। তিনি প্রথমে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। পরে মদনমোহন থিয়েটার এবং মিনার্ভা থিয়েটারেও কাজ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হিন্দি ও ফারসি থিয়েটারেও অভিনয় করেন। সিনেমায় তাঁর প্রথম অভিনয় ‘যমুনা পুলিনে’ ছবিতে। এরপর তিনি মোট ৪৮টি ছবিতে অভিনয় করেন। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে ছিল ‘নলদময়ন্তী’, ‘মীরাবাঈ’, ‘চাঁদসদাগর’, ‘বিল্বমঙ্গল’ ইত্যাদি। এর মধ্যে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি ও তামিল ভাষার ছবিও ছিল। ১৯২৭ সাল থেকে ভারতে রেডিও ব্রডকাস্টিং শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনেই ইন্দুবালা সংগীত পরিবেশন করেন। পরবর্তী ৫০ বছর ধরে তিনি কলকাতা বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন।

১৯৩৩ সালে ইন্দুবালা কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে একটি দোতলা বাড়ি কেনেন ২১ নং যোগেন দত্ত লেনে। সেখানে জীবনকৃষ্ণের আশ্রিতা মাকে নিয়ে এসে নিজেও থাকতে শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি এই বাড়িতেই কাটান। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মহীশূর রাজ-দরবারের সভা-গায়িকা নির্বাচিত হন। সে সময় সফল গায়িকা হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। তিনি অনেকগুলো সম্মাননা পেয়েছেন। ১৯৭৫ সালে দিল্লি সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এইচএমভির ‘গোল্ড ডিস্ক’ অর্জন ও রবীন্দ্রসদন থেকে স্বীকৃতি এবং ১৯৯৭ সালে (মরণোত্তর) আকাশবাণীর (কলকাতা) পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রদত্ত সম্মান স্মারক। ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি মারা যান।

১০) ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২) : পড়াশোনা, খেলাধুলা, নারী মুক্তি আন্দোলন, ও রাজনীতিতে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বেথুন কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রী ইলা সেন (মিত্র)। মালদহের নামকরা দেশসেবী জমিদার রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। বহু প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই দম্পতি। দেশবিভাগের পর স্বামীর সঙ্গে রাজশাহী এসে অবহেলিত কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। সেইসঙ্গে গ্রামীণ নিরক্ষর নারীদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়। রাজশাহীর তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইলা মিত্র। গ্রামের চাষিরা তাকে ভালোবেসে ‘রানীমা’ বলে ডাকতেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে ও কারসাজিতে এ কাজ ব্যাহত হয়। ১৯৫০ সালে ইলা মিত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জেলের ভেতর অমানবিক ও বর্বর অত্যাচার করা হয়। অসুস্থ কারারুদ্ধ ইলা মিত্রকে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই রায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মামলা ও আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে তিনি কলকাতা চলে যান এবং সেখানকার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের শুধু নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া নয়, ভারত ও বাইরের দুনিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। ইলা মিত্রের সাহসী কর্মকাণ্ড এবং পুলিশের হাতে তাঁর পৈশাচিক নির্যাতন ভোগ বাংলার ঘরে ঘরে কিংবদন্তি প্রায়। তাঁকে নিয়ে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজতাত্ত্বিকবৃন্দ বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। কবি-সাহিত্যিক শিল্পীদের সৃজনশীল রচনায়ও তিনি স্থান পেয়েছেন সগৌরবে। তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে এই বাংলায়। সেলিনা হোসেন ইলা মিত্রের জীবন ও কর্মাবলি নিয়ে একটা উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বামীসহ ইলা মিত্র ঢাকায় বেড়াতে আসেন এবং সকল স্তরের লোক তাদের প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানান তাঁকে।

Leave a Reply

Your identity will not be published.