বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

৪১) দৌলতুননেছা খাতুন (১৯১৮-১৯৯৭) : লেখক, সমাজকর্মী, বাগ্মী ও গান্ধীজির অনুসারী একজন রাজনৈতিক কর্মী। কিছু কিছু মানুষ আছে যাঁরা কোনো প্রকার পারিবারিক ঐতিহ্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। দৌলতুননেছা খাতুন তেমনি একজন প্রতিভাবান মানুষ। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংগঠক ও নারী আন্দোলন কর্মী। এই সবকিছুকে ছাপিয়ে তিনি গান্ধীজীর অনুসারী হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। দৌলতুননেছা খাতুনের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে, তাঁর পিতার কর্মস্থল বগুড়া জেলার সোনাতলা গ্রামে। তাঁর পিতা ইয়াছীন আলী ছিলেন রেলের কর্মকর্তা। তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে দৌলতুননেছা খাতুনের বিয়ে হয় গাইবান্ধার ডা. হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। সে সময়ের সামাজিক পরিবেশ মেয়েদের লেখাপড়ার অনুকূলে ছিল না। তা সত্ত্বেও দৌলতুননেছা খাতুনের বাবা তাঁকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত ঢাকার ইডেন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার অনুমতি দেন। শিক্ষার প্রতি দৌলতুননেছা খাতুনের গভীর অনুরাগ দেখে তাঁর স্বামীও তাঁকে ঘরে বসে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। স্বামীর উৎসাহ এবং সার্বিক সহযোগিতার ফলে তিনি ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক (এসএসসি), ১৯৪০ সালে আই.এ (এইচএসসি), ১৯৪২ সালে বি.এ. এবং ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। তখন সর্বত্র কৃষক প্রজার মুক্তির আন্দোলন ও বামপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনের জোয়ার বইছে। তরুণী গৃহবধূ দৌলতুননেছা খাতুন এই জোয়ারে নিজকে ভাসিয়ে দিলেন। তিনি পারিবারিক গণ্ডি মাড়িয়ে সক্রিয়ভাবে সেই আন্দোলনে যোগ দেন। সে সময় তাঁর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া ছিল এক আকস্মিক ঘটনা। জানা যায়, গাইবান্ধায় তাঁর বাসার সামনে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী মিছিল যাচ্ছিল সেদিন। দৌলতুননেছা খাতুন হঠাৎ বাসা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে মিছিলে যোগ দেন এবং মিছিল শেষে এক জনসভায় বক্তৃতাও করেন। সে সময় এভাবে একজন মহিলার মিছিলে যোগদান ও জনসভায় বক্তৃতা করার ঘটনা ছিল কল্পনাতীত।

১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার ‘লবণ আইন’ পাস করলে গান্ধীজি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। দৌলতুননেছা খাতুন সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি গাইবান্ধায় ‘গাইবান্ধা মহিলা সমিতি’ গঠন করেন। এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি সভা, সমিতি, মিছিল, পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করতেন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজকে উৎসাহিত করতেন। ব্রিটিশ সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হলে সরকারবিরোধী আন্দোলনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বাড়িঘর ক্রোক করা হয় এবং তার স্বামীকে গাইবান্ধা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি পুনরায় লেখাপড়া চালিয়ে যান। ১৯৪৩ সালে ইতিহাসখ্যাত পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি এতিমখানা খুলে মানব সেবার উজ্জল দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন।

জানা যায়, দৌলতুননেছা খাতুন গুপ্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক দলেরও কর্মী ছিলেন। তিনি গোপনে পিস্তল চালনার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। একজন সাহসী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। জানা যায়, একবার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে এলে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষাআন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর স্থান ছিল শ্রদ্ধার ও সম্মানের। সবাই তাঁকে মা বলে ডাকত। এমনকি পুলিশও তাঁকে মা বলে ডাকত। একবার গাইবান্ধায় তাঁকে বন্দি করা হলে গাইবান্ধা থেকে তুলসীঘাট পর্যন্ত চার মাইল রাস্তায় জনতা ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল।

দৌলতুননেছা খাতুনের রাজনৈতিক জীবন ছিল বেশ উজ্জ্বল। তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিনি নূরজাহান মোরশেদ ও বেগম রাজিয়া খাতুনসহ প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে বিশ্ব নারী কল্যাণ সংস্থার চল্লিশ জাতি সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দলের একজন হিসেবে চীন সফর করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা এলাকার সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে তার স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে চলে যান এবং নারীর অধিকার আদায়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৯ সালের ২৬ মে তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যৌতুকবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তখন বিলটির নাম ছিল ‘বাংলাদেশ যৌতুকবিরোধী আইন ১৯৭৯’। এটাই পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে ‘যৌতুকবিরোধী আইন ১৯৮০’ নামে পাশ হয়। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যকর্মও চালিয়ে যেতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। তিনি যেমন ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক তেমনি নারীদের উন্নয়নসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। তিনি মহিলা সমিতি ও শিশু রক্ষা সমিতিসহ আরও অনেক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের শিশুকল্যাণ পরিষদের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ১৯৪৭ সালের মিরাজী সংসদের সেক্রেটারি ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ‘উন্নত পরিবার গঠন মহিলা সংস্থা’-র সভাপতি ছিলেন।

দৌলতুননেছা খাতুনের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বারো বছর বয়স থেকে। তখন থেকে তাঁর লেখা বঙ্গশ্রী, দেশ, নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি ছিলেন বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে নাটক, একাংকিকা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘পথের পরশ’ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, দ্বিতীয় উপন্যাস ‘বধূর লাগিয়া’ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এ দুটি উপন্যাসই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি আরও তিনটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলো হলো ‘কমরপুরের ছোট বউ’, ‘বিবস্ত্র ধরণী’ ও ‘নাসিমা ক্লিনিক’। তা ছাড়া পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পঞ্চাশটিরও বেশি ছোটগল্পের খোঁজ পাওয়া গেছে। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘ঝর্ণা’ ও ‘চন্দন বিষ’। তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লেখালেখি করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর চিত্রনাট্য, টিভি নাটকসহ আরও কিছু ভিন্নধর্মী লেখার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। দৌলতুননেছা খাতুন তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময় পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি ১৯৭৭ সালে ‘নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণ পদক’, ১৯৮৫ সালে লেখিকা সংঘের ‘আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার’ এবং ১৯৮৮ সালে ‘দৈনিক দাবানল’ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া গাইবান্ধা সদর উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত ‘একুশে পদক’ এবং ‘আশরাফ হোসেন স্মৃতি পদক’ও লাভ করেন। এই প্রতিভাময়ী মহীয়সী নারী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে ১৯৯৭ সালে ৪ আগস্ট তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। তাঁর শেষ জীবনটা অতিবাহিত হয়েছিল নিতান্ত দুঃখ ও নানা অশান্তির মধ্য দিয়ে। তাঁর বহু সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সব বেহাত হয়ে গিয়েছিল। শেষ জীবনে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল দীর্ঘ দিনের রোগাক্রান্ত ছেলে। শেষ সময়ে তিনি প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। সব মিলিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন।

৪২) নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৫৮-১৯০৩) : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালি মুসলমান নারীদের তরফ থেকে বাংলা সাহিত্যসৃজনশীল কাজের চর্চা শুরু হয়। যদিও কেউ কেউ দাবি করেন আঠারো শতাব্দীতেই সামিনা বানু বলে এক বাঙালি নারী কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ বা তাঁর রচনার নমুনা আর কেউ সংগ্রহ করতে না পারায় এবং অন্য কোথাও এর উল্লেখ না থাকায় আমরা নবাব ফয়েজুন্নেসাকেই প্রথম মুসলমান সৃষ্টিশীল নারী বলে মেনে নেই। নওয়াব ফয়জুন্নেসা ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে কুমিল্লা) পশ্চিম গাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুহম্মদ গাজী চৌধুরীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ফয়জুন্নেসার দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি। তিনি স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, এবং বাবা-মা দুজনেরই মৃত্যু হলে বাবার জমিদারির হাল ধরেছিলেন। যদিও তাঁর স্বামীর জমিদারি ছিল অনেক গুণ বড় এবং তাঁর স্বামী ছিলেন অতিশয় ধনী ও প্রভাবশালী। কিন্তু প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে বিবাহের সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তেজস্বিনী ফয়জুন্নেসা চিরকালের জন্যে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থটি স্বামীকেই উৎসর্গ করে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিবাহ বিচ্ছেদ, নানারকম অসুখবিসুখ ও জীবনের অশান্তি-টানাপড়েন তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান বাধা।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী ও সমাজসেবিকা। তিনি বেগম রোকেয়ার অনেক আগেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যে কুমিল্লায় একটি স্কুল খোলেন, আর সেই স্কুল উর্দু স্কুল নয়, ইংরেজি হাইস্কুল, যদিও প্রথম দিকে ওই স্কুলে কোনো মুসলমান মেয়ে যেত না। প্রধানত ব্রাহ্ম মেয়েরাই পড়াশোনা করত। নবাব ফয়েজুন্নেসা বোরকা পরে পাল্কিতে চড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্যে অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন। তিনি শুধু মেয়েদের জন্যে কুমিল্লায় একটি জেনানা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরা জেলার উন্নতিকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিরাট পরিকল্পনার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে তৎকালীন সরকার তাঁকে ‘নওয়াব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম ও শেষ নারী নবাব। তাঁর দুই কন্যা। ফয়জুন্নেসা ১৮৯৪ সালে কন্যা বদরুন্নেসা ও দৌহিত্রের সঙ্গে পবিত্র হজ পালনের জন্য মক্কা যান এবং সেখানে তিনি একটি মুসাফিরখানা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।

ফয়জুন্নেসার একমাত্র সাহিত্যকীর্তি ‘রূপজালাল’। তাঁর এ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। তিনি ‘সংগীত সার’ ও ‘সংগীত লহরী’ নামে আরও দু’খানা গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় গ্রন্থ দু'টির কোন মুদ্রিত কপি বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তিনি অন্তর্দাহ প্রকাশ করতে গিয়ে উপন্যাস রচনায় মাঝে মাঝে কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ‘রূপজালাল'-এ ফুঠে উঠেছে ফয়জুন্নেসার কবি-প্রতিভা। কবি ফয়জুন্নেসা তাঁর এইএকটি মাত্র রচনা দিয়েই সমকালীন বাংলা সাহিত্যে একটি মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪৩) নভেরা আহমেদ (১৯৩৯-২০১৫) : বাংলাদেশের প্রথম নারী ভাস্কর। ভাস্কর্যশিল্পের একজন অগ্রদূত এবং প্রথম বাংলাদেশি আধুনিক ভাস্কর। প্রখ্যাত ভাস্কর হামিদুর রহমানের সঙ্গে তিনি শহীদ মিনারের প্রাথমিক ডিজাইন তৈরি করেন এবং ১৯৫৭ সালে যখন মিনারটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়, হামিদুর রহমান ও নভেরা সরাসরি এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আধুনিকমনস্ক নভেরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই ‘নভেরা’ নামে একটি উপন্যাস লেখেন নভেরার জীবন ও কর্মকে ভিত্তি করে। ১৯৯৭ সালে ভাস্কর্যশিল্পে অবদানের জন্য নভেরাকে ‘একুশে পদকে’ ভূষিত করা হয় । ২০১৫ সালে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

৪৪) নীলিমা ইব্রাহীম (১৯২১-২০০২) : বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী। নীলিমা ইব্রাহিমের (তখন নীলিমা রায় চৌধুরী) জন্ম ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর, বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে। তাঁর পিতা প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী এবং মাতা কুসুমকুমারী দেবী। তাঁর অন্য চার বোনের নাম ইলা, পূর্ণিমা, শান্তা ও মণীষা।

দুরন্ত শিশু বলে পরিচিত হলেও বরাবরই একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন নীলিমা রায় চৌধুরী। সকল পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি খুলনা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৫), কলকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন থেকে আইএ (১৯৩৭) এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএবিটি (১৯৩৯) পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা বিষয়ে এমএ (১৯৪৩) পাস করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম ‘বিহারীলাল মিত্র গবেষণা’ বৃত্তি লাভ করেন। অনেক পরে পিএইচডি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে।

১৯৪৫ সালে তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বিয়ের পর নীলিমা রায় চৌধুরী হয়ে যান নীলিমা ইব্রাহিম। ১৯৪৬-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নয়টি বছর তিনি পুরোপুরি সংসারী হয়ে পড়েন। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেণ্ডারিয়ায় থাকতে শুরু করেন। সেই সময় তাঁর প্রথম সন্তান খুকুর জন্ম হয়। স্বামীর বদলির চাকরির কারণে এরপর স্বামীর সঙ্গে গিয়েছেন পিরোজপুর, যশোর, বরিশাল ও খুলনায়। পরে তাঁর আরও চার মেয়ে ডলি, পলি, বাবলি ও ইতির জন্ম হয়।

১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৭২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৪-৭৫ সালে তিনি বাংলা একাডেমির অবৈতনিক মহাপরিচালক ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে যারা মূল্যবান গবেষণায় অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নীলিমা ইব্রাহিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে নাটক নিয়ে গবেষণায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত। বাঙালি মুসলমান নারীদের মধ্যে গবেষণায় এবং প্রবন্ধ রচনায় তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদ প্রভৃতি বিচিত্রধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলাদেশে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে কয়েকজন নারী ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনায় পারদর্শিতার ছাপ রেখেছেন, তাদের মধ্যে নীলিমা ইব্রাহিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকের মেয়ে, একপথ দুই বাঁক, কেয়াবন সঞ্চারিণী, বহ্নিবলয় তার নাম করা উপন্যাস। যে অরণ্যে আলো নেই, রোদজ্বলা বিকেল, সূর্যাস্তের পর তাঁর লেখা নাটক।

অনুবাদ সাহিত্যে নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তার উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম হচ্ছে— এলিনর রুজভেল্ট, কথাশিল্পী জেমস ফেনিমোর কুপার, বস্টনের পথে; গল্পগ্রন্থ রমনা পার্কে; ভ্রমণকাহিনি— শাহী এলাকার পথে পথে। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ— বিন্দু বিসর্গ।

সাহিত্যকর্ম ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যনীয় : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয় বাংলা পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৭), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পদক (১৯৯০), অনন্যা সাহিত্য পদক (১৯৯৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৯৭), শেরে বাংলা পুরস্কার (১৯৯৭), থিয়েটার সম্মাননা পদক (১৯৯৮), একুশে পদক (২০০০)

সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন ও নারীকল্যাণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন নীলিমা ইব্রাহিম। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার ধর্ষিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্যে তাঁর কর্মকাণ্ড ও উদ্বেগ ফুটে উঠেছে বীরাঙ্গনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে (অন্ধকারে) লেখা তাঁর বিখ্যাত বই ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’তে।

অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম ২০০২ সালের ১৮ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

৪৫) নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩) : পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। স্কুলজীবন থেকেই নূরজাহান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এরপর আই.এ, বি.এ পাস করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এসে বাম আদর্শ ও কমিউনিজম বিষয়ে অনুশীলন নেন। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে নূরজাহান মুরশিদ জড়িয়ে পড়েন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে। গান্ধীজি ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কাজ করেন।

১৯৪৮ সালে তাঁর বিয়ে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক খান সরওয়ার মুরশিদের সঙ্গে। এ বিয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নূরজাহান মুরশিদের শ্বশুর, রাজনীতিবিদ আলী আহমেদ খান। বিয়ের পর বাবার আগ্রহে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন আর শ্বশুরের আগ্রহে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তার শ্বশুর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন।

এক সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া নূরজাহান মুরশিদ প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে চাকরি করেন অল ইন্ডিয়া রেডিও’তে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় বরিশালের মজিদুন্নেছা গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হিসেবে। তারপর কলকাতায় মুসলমান মেয়েদের জন্য খোলা মন্নুজান হলের সুপারিনটেন্ডেন্ট। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন এবং দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। রাজনীতি সচেতন নূরজাহান মুরশিদ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানসহ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী মহিলা শাখা। কিন্তু পরে মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে গণফোরাম নামে নবগঠিত রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু তার সদস্য ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নূরজাহান মুরশিদ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংসদের একজন সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

নারীর সমান অধিকার আদায় ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি মাথায় রেখেই তিনি ‘এদেশ-একাল’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। এটি দেশের প্রথম জেন্ডারবিষয়ক পত্রিকা। এতে নারীর বৈষম্য, নারী নির্যাতন, নারীর ক্ষমতায়ন এসব গুরুত্ব পেয়েছে। নূরজাহান মুরশিদ ১৯৬৯-৭১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সম্পাদক হিসেবে রাজনীতিতে নারীদের সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নূরজাহান মুরশিদ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কাজে যুক্ত হন। এরই মধ্যে ভারতে গঠিত হয় বাংলাদেশ অস্থায়ী যুদ্ধকালীন সরকার। নূরজাহান মুরশিদ এই সরকারের নানান দপ্তরের কাজে নিয়োজিত হন। তিনি শরণার্থী শিবিরে খাদ্য, বস্ত্র আর ওষুধের যোগান দিতেন। ভারতকে স্বাধীন বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকারের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যেও তিনি অনেক কাজ করেন। এ সময় ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে নূরজাহান মুরশিদ বিভিন্ন এলাকা সফরকালে বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি দিল্লিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, স্পিকার ধীলন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজ্জীবন রাম ও বিরোধীদলের নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দিল্লির পার্লামেন্ট হাউসের সেন্টার হলে ভারতীয় পার্লামেন্টে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করার জন্য বক্তব্য পেশ করেন।

নূরজাহান মুরশিদ বাংলার নারী জাগরণের বিশিষ্ট নেত্রী, রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক, সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ ও সংসদ সদস্য, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী। নূরজাহান মুরশিদ বাংলাদেশের প্রথম নারী মন্ত্রী। ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর নূরজাহান মুরশিদ মারা যান।

৪৬) নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯২-১৯৭৫) : বাংলার প্রথম মুসলমান নারী, যার উপন্যাস প্রথম ছাপা হয়, তিনি নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী। উপন্যাসের নাম ‘স্বপ্নদ্রষ্টা’। নূরুন্নেসা খাতুনের অন্য তিনটি আকারে ছোট উপন্যাস ‘ভাগ্যচক্র’, ‘বিধিলিপি’ ও ‘নিয়তি’। ১৩৩৬ সালে নুরুন্নেসা গ্রন্থাবলী মোট ছয়টি উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই ছয়টি উপন্যাস হচ্ছে—‘স্বপ্নদ্রষ্টা’, ‘জানকী বাঈ বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব’, ‘আত্মদান’, ‘ভাগ্যচক্র', ‘বিধিলিপি’ ও ‘নিয়তি’। ‘মোসলেম বিক্রম ও বাংলায় মুসলমান রাজত্ব’ লেখিকার সাহিত্য সাধনার শেষ ফল। তিনি ‘বিদ্যাবিনোদিনী’ ও ‘সাহিত্যসরস্বতী’ এই দুই উপাধি পেয়েছিলেন তাঁর সৃজনশীলতার স্বীকৃতিস্বরূপ।

৪৭) নেলী সেনগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৭৩) : চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী ইংরেজ মহিলা নেলী গ্রে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং স্বামীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধী ও সরোজিনী নাইডু তাঁকে প্রেরণা দেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সহযোগিতা করে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের কলকাতার বে-আইনি অধিবেশনের সভানেত্রী হিসেবে গ্রেফতার হন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম আইন সভায় নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

৪৮) প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬) : একজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত। পারিবারিক পরিচয়ে তিনি বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী। প্রতিভা বসু বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম আশুতোষ সোম। মায়ের নাম সরযূবালা সোম। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহের আগে তিনি রানু সোম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে মীনাক্ষী দত্ত ও দময়ন্তী বসু সিং এবং এক ছেলে শুদ্ধশীল বসু। শুদ্ধশীল বসু মাত্র ৪২ বছর বয়সে মারা যান। প্রতিভা বসুর বড় মেয়ের স্বামী জ্যোতির্ময় দত্ত ও দৌহিত্রী কঙ্কাবতী দত্তও বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

প্রতিভা বসু প্রথম যৌবনে সংগীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শেখেন। রানু সোম নামে তাঁর একাধিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ১২ বছর বয়সে প্রথম তিনি গ্রামোফোন ডিস্কে রেকর্ড করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি সংগীতজগতে ছিলেন। বিয়ের পর তিনি গান ছেড়ে সাহিত্যের জগতে চলে আসেন।

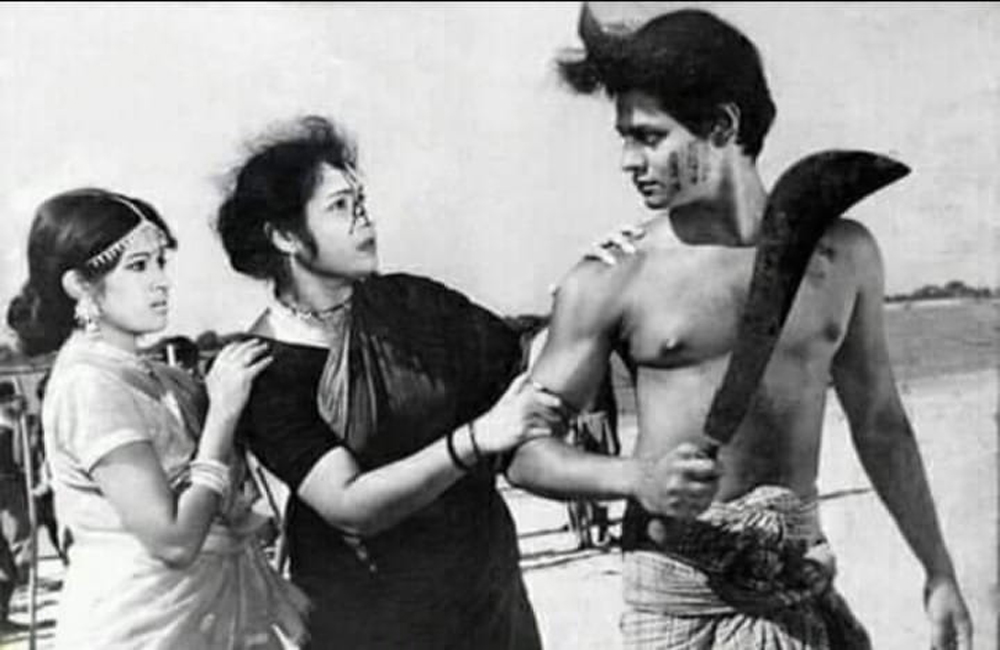

প্রতিভা বসু'র অধিকাংশ বই বাণিজ্যিকভাবে সফল। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়ন হয় ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। যেমন, পথে হলো দেরী, অতল জলের আহ্বান। বুদ্ধদেব বসুর মতো খ্যাতিমান লেখকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর প্রতিভা বসু গান করার পাশাপাশি লিখতে শুরু করেন। প্রতিভা বসু'র জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে বই বিক্রেতা এবং প্রকাশকদের মধ্যে তাঁর বই প্রকাশ ও বিতরণ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও ঝগড়ার ঘটনাও ঘটে।

বাংলা ভাষায় অনন্য অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ ছাড়াও, সাহিত্যকর্মে সবিশেষ অবদানের জন্য আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো :

উপন্যাস : মনোলীনা (১৯৪৪), সেতুবন্ধ (১৯৪৭), সুমিত্রার অপমৃত্যু, মনের ময়ূর (১৯৫২), বিবাহিতা স্ত্রী (১৯৫৪), মেঘের পরে মেঘ (১৯৫৮), মধ্যরাতের তারা (১৯৫৮), সমুদ্রহৃদয় (১৯৫৯), বনে যদি ফুটল কুসুম (১৯৬১), সমুদ্র পেরিয়ে (১৯৭৫) ইত্যাদি।

ছোটগল্প : মাধবীর জন্য (১৯৪২), বিচিত্র হৃদয় (১৯৪৬), প্রতিভা বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি।

প্রবন্ধ : মহাভারতের মহারণ্যে।

তিনি ছোটগল্প ও বৈশাখী নামে দুটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও শিশুপাঠ্য রচনাসহ তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৪৯) প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৮৯৬-১৯৭২) : চব্বিশ পরগনা জেলার খাঁটুয়া গ্রামে জন্ম। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক শিক্ষালাভ ও লেখালেখির হাতেখড়ি বাবার কাছেই। মাত্র নয় বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। প্রভাবতী দেবীর টিচার্স ট্রেনিং নেওয়া ছিল। তাই তিনি দীর্ঘকাল কলকাতা করপোরেশনের অধীনে শিক্ষকতা করেন। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৯৩০ সালে তাঁর সবচেয়ে আলোড়নকারী উপন্যাস ‘বিজিতা’ প্রকাশিত হয়। সেই বিজিতা বাংলায়, হিন্দিতে ও মালায়লামে তিনখানি ভিন্ন চলচ্চিত্রের জন্ম দেয়। বাংলার ছবিটির নাম ভাঙাগড়া, হিন্দি ছবিটির নাম ‘ভাবি’ ও মালায়লাম ছবিটির নাম ‘কুলদেবম’। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে পথের শেষে, ব্রতচারিণী, ব্যথিতা ধরিত্রী, ধূলার ধরণী, মহিয়সী নারী উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি রচনা তৈরি করেন শিশুদের জন্যেও। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন সভা তাঁকে সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পান ‘লীলা পুরস্কার’।

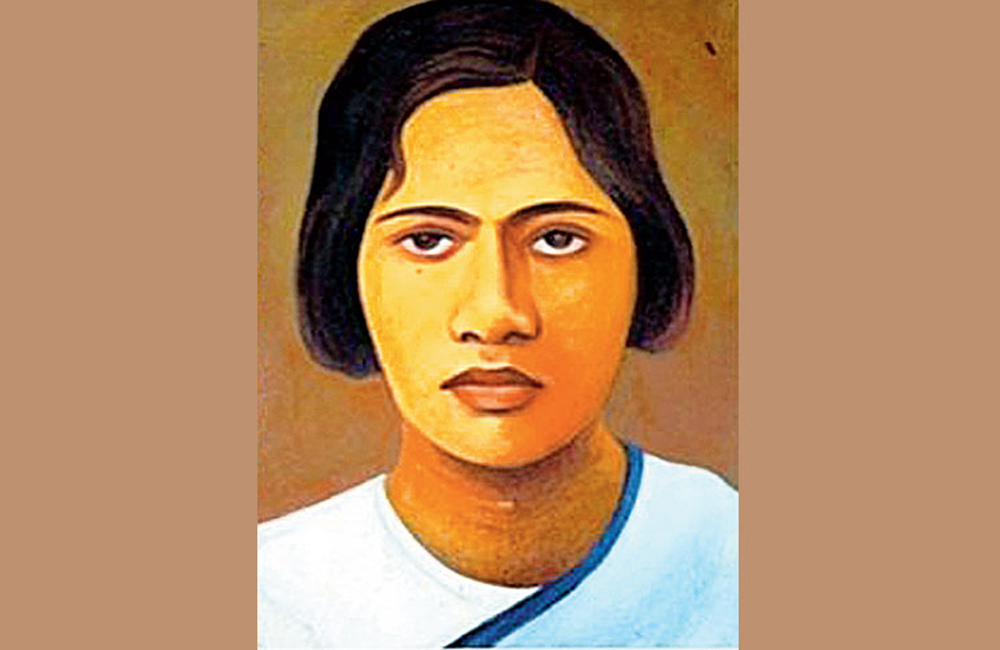

৫০) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) : বাংলার বীর নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্ম চট্টগ্রামের এক প্রগতিশীল পরিবারে। সমাজের কূপমণ্ডূক পরিবেশের মধ্যে থেকেও ১৯২৭ সালে খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। আই.এ পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন। বেথুন কলেজেও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পারিতোষিক পান। ঢাকার দীপালী সংঘ ও ছাত্রী সংঘের ছায়ায় বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর মাস্টারদা সূর্যসেনের সংস্পর্শে এসে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে যোগ দেন। নানা অসমসাহসিক বিপ্লবী কাজকর্মের ভার নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব অভিযানে সফল নেতৃত্ব দান করার পর আহত অবস্থায় পুলিশের কাছে ধরা দেওয়ার গ্লানি থেকে বাঁচার জন্যে আত্মবিলোপের পথ বেছে নেন।

Leave a Reply

Your identity will not be published.