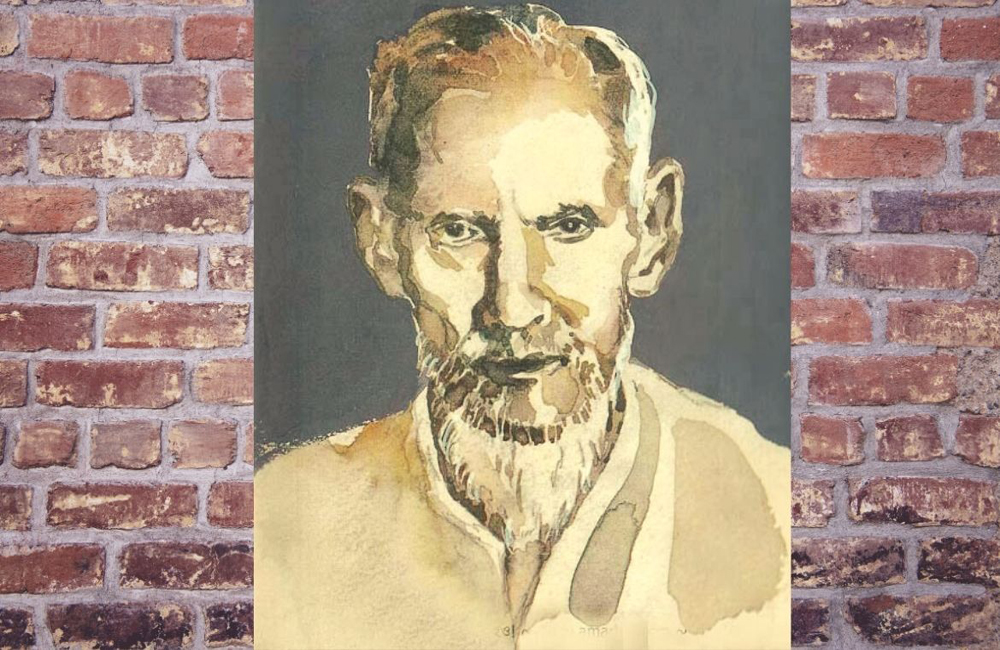

স্বনামধন্য সংগ্রাহক ও লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। প্রাচীন পুথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর সংগৃহীত পুথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার পুথি বাঙালি মুসলমানের রচনা। এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এত পুথি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নি। তাঁর দুটি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ হচ্ছে—‘ইসলামাবাদ’ (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস) ও ‘আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য’ (মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে রচিত)। ‘পুথি পরিচিতি’ (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লিখেছেন দীপংকর গৌতম।

আমাদের যেতে হবে চট্টগ্রামের পটিয়ায়। অতএব চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাট থেকে আমরা উঠে পড়লাম পটিয়ার গাড়িতে। আমাদের গন্তব্যস্থল সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এ গ্রামের উদ্দেশে আমরা পটিয়ার গাড়িতে উঠে মিয়ার বাজার বাসস্ট্যান্ডে নেমে পড়লাম।

আলোকচিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ সরকার ও আমি চট্টগ্রাম অঞ্চল ঘুরে বেড়ানোর জন্যে বহু বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছিলাম। একের পর এক ভিন্ন অঞ্চল, আলাদা আঞ্চলিকতা, গ্রামের মানুষের সরলতা, ভাষার বৈচিত্র্য এমনকি খাবারে-দাবারের মধ্যে পর্যন্ত যে ভিন্নতা সেটা আমাদের দেশের ভেতরে ভিন্ন সংস্কৃতির স্বাদ এমনভাবে দিচ্ছিল যে কষ্টের মধ্যেও আমরা আপ্লুত হচ্ছিলাম একই দেশের ভেতরে বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে লক্ষ করে।

চট্টগ্রামে যারাই যাবেন ভাষা তাদের কাছে একটা বিশেষ বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। তারপরও সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় কোনোকিছুই ঠেকে থাকে না। যাইহোক মিয়ার বাজার ইস্টিশন থেকেই রিকশা নিয়ে রওয়ানা হলাম সুচক্রদণ্ডী গ্রামের পথে। উদ্দেশ্য একটাই বাংলার প্রখ্যাত পুথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বাড়ি যাওয়া। রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে শুধু সুচক্রদণ্ডী গ্রামের কথা বলেছিলাম। তখনো আমরা জানি না কোথায় সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, কী তার পরিবেশ, কী তার অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গে। এভাবেই চলছিল আমাদের রিকশা। বেশকিছু সময় চলার পর আমরা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্কেচ সংবলিত একটি পোস্টার দেখতে পাই স্থানীয় একটি সেলুনে।

ওখানে জিজ্ঞাসা করেই জানতে পারি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বাড়ির অস্তিত্ব। সামনে একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পাঠাগার। এই পাঠাগারের সামনের একটি দোকান আমাদের দেখিয়ে দিল আবদুল করিম সাতিহ্যবিশারদের বাড়ি।

অজ গ্রামীণ পরিবেশের ভেতর দিয়ে চলছিল আমাদের রিকশা। বহু কৌতূহলী মানুষের বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর দিয়ে আমরা হাজির হলাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বাড়িতে।

শানবাঁধানো পুকুরঘাট, ছোট একতলা ভবন, আশেপাশে বিভিন্ন লোকজনের বসত। অর্থাৎ গ্রামের সমাজবদ্ধ মানুষের একসাথে থাকার পরিবেশটা এখানে রয়েছে। এই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্ম ১৮৭১ সালের ১০ অক্টোবর। তিনি প্রায় ৮২ বছর বেঁচেছিলেন এবং তাঁর জীবনচক্রের সামর্থ্যবান সময়টুকু তিনি ব্যয় করেছেন সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন থেকে।

সুচক্রদণ্ডী গ্রামেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে পটিয়ায় হাই ইংলিশ স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯৩ সালে। পটিয়ার হাইস্কুল ছিল ওই সময়কার চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ। মাত্র ২২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এফএ পড়ার জন্যে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি এফএ পরীক্ষা দিতে পারেন নি এবং সেই সাথে তাঁর উচ্চ শিক্ষার পাঠও চুকে যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সমাপ্তি ঘটলেও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মানসিকভাবে ভেঙে যান নি বা পিছপা হন নি। মানুষের জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ঘটে প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে, তারপর প্রাথমিক শিক্ষালাভে বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে উপ্ত হয় জগতশিক্ষার প্রথম অধ্যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ সদ্য যুবক পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও কীভাবে নিজেকে সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসু গবেষক হিসেবে নিয়োজিত রেখেছিলেন তা সচেতন মানুষকে আজও বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। জীবনের জন্য তাঁকে বিচিত্র পেশায় নিয়োজিত থাকতে হয়েছিল, যদিও তিনি পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকেই অগ্রগণ্য বিবেচনা করতেন। তিনি চট্টগ্রাম পৌর বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর সীতাকুণ্ড মিডল স্কুলে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করে চাকুরি গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের প্রথম সাবজজ আদালতের করণিক হিসেবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কর্তৃপক্ষ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেও তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ শুধু পুথি সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও বিবরণ সংকলন এবং সংগ্রহের মধ্যেই নিজের কর্মকাণ্ডকে বৃত্তাবদ্ধ করেন নি, তিনি আঞ্চলিক লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাস গবেষণায় বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রূপকারদের সম্পর্কে অজ্ঞাত তথ্যাবলি আবিষ্কারের মধ্যেও তিনি নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন। সতেরো শতকের কবি আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ ও অন্যান্য কাব্যের পুথি উদ্ধার তাঁর সাহিত্য গবেষণার হীরকদ্যুতি হিসেবে বিবেচিত। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কর্মকুশলতা আত্মনিবেদনমূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত পরিমণ্ডলে বোদ্ধা সমাজের নিকট পরিচিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে।

তিনি অর্থাভাবে তাঁর আহরিত এবং আবিষ্কৃত অমূল্য সম্পদকে বাজারজাত করতে পারেন নি যেটি সম্ভব করেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁর অসংখ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে।

বাংলা ১৩০৮ থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে তিনি নয়টি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যেগুলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম তৎকালীন পণ্ডিত ও গবেষক সমাজে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করে। সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত নয়টি পুথি যথাক্রমে—

১. নরোত্তম ঠাকুর-রাধিকার মানভঙ্গ (১৩০৮ বাংলা)

২. কবি বল্লভ-সত্যনারায়ণের পুথি (১৩২২ বাংলা)।

৩. দ্বিজ রতিদেব- মৃগলুদ্ধ সংবাদ (১৩২২ বাংলা)

৪. রামরাজা-মৃগলুদ্ধ সংবাদ (১৩২২ বাংলা)।

৫. দ্বিজ মাধব-গঙ্গামঙ্গল (১৩২৩ বাংলা)।

৬. আলী রাজা-জ্ঞানসাগর (১৩২৪ বাংলা)।

৭. বাসুদেব ঘোষ-শ্রী গৌরাঙ্গ সন্যাস (১৩২৪ বাংলা)।

৮. মুক্তরাম সেন-সারদামঙ্গল (১৩২৪ বাংলা)।

৯. শেখ ফয়জুল্লাহ-গোরক্ষ বিজয় (১৩২৪ বাংলা)।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্ভবত প্রথম মুসলিম পুথি সংগ্রাহক, যিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিরচিত পুথি সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন।

পুথি সাহিত্য সংগ্রহ মূলত তাঁর কোনো একক কর্মসূচি ছিল না—এটি ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি বিলুপ্ত লোকজ সংস্কৃতি অন্বেষণে আত্মনিবেদন। নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যের অনুসন্ধান একটি শ্রমলব্ধ বিষয় এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও কায়িক এবং মানসিক শ্রমের বিনিময়েই এর অর্জন সম্ভবপর হয়। যার ফলশ্র“তিতে নামের সাথে সংযুক্ত অভিধা ‘সাহিত্যবিশারদ’ আবদুল করিমকে উন্মুক্ত করেছে ব্যাপকতার বিস্তৃতিতে। পুথি সাহিত্যে তাঁর মনোনিবেশ স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলে অবগাহনের পরিচায়কই শুধু নয় বরং বলা চলে বিস্তৃত বিলুপ্ত ঐতিহ্যের এক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। নিজস্ব ভৌগলিক পরিমণ্ডলে পূর্বকাল ঐতিহ্যকে অনুসন্ধানে একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি সাহিত্যবিশারদই নন, তিনি একজন সাহিত্যসাধকও।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভাষা, সাহিত্য ও মানুষের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা তার কথা ভোলার মতো নয়। এখানে ১৯৫০ সালের একটি ঘটনাকে উল্লেখ করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়। ১৯৫০ সালে—দেশভাগের পর, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্মানে বাংলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তবু তাঁর অদম্য মনোবল এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যেন সাম্প্রদায়িক কারণে বিভক্ত করা না হয়। অথচ তখন চক্রান্ত চলছে যাতে পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া হয় এবং হিন্দু নামের কাউকে যাতে নিমন্ত্রণ না করা হয়। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের চেষ্টায় পাকিস্তান সরকারের সমস্ত আশা-ভরসা বিফলে গেল। এসব কারণেই হয়তো সাহিত্যবিশারদের মৃত্যুর পর পাকিস্তান সরকার সংবাদ মাধ্যমে প্রচার পর্যন্ত করে নি যে বাংলা সাহিত্যের এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব তিরোধান করেছেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কোনো শোক পর্যন্ত জানানো হয় নি।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চাকরি করতেন কবি নবীনচন্দ্র সেনের সাথে। নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন চট্টগ্রামের ডেপুটি কালেক্টর, তাঁর মুন্সী ছিলেন আবদুল করিম। পদে আলাদা হলেও দুজনে ছিলেন একই চরিত্রের। নবীচন্দ্র সেন ছিলেন ইংরেজবিরোধী আর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছিলেন পুথি অন্তঃপ্রাণ। টাকা-পয়সার দিকে তাঁর কোনোদিনই নজর ছিল না। তিনি বরং তার জ্ঞানচর্চাকে তুলে ধরেছেন মানুষের সামনে। সাহিত্য-সংস্কৃতি সভ্যতার গৌরবদ্যুতি কী আছে, কোথায় কোন পুথি লুকিয়ে আছে দিনের আলোতে তা আনতেই হবে—এই ছিল সাহিত্যবিশারদের সব সময়ের ধ্যান-জ্ঞান।

প্রতিদিন বহু লোক আসত সাহিত্যবিশারদের কাছে। কারণ একটাই—স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার অনুমোদন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এসব প্রশ্নে খুবই নমনীয় ও সাহায্যকারী ছিলেন। স্কুল, কলেজের অনুমোদন দেওয়ায় তিনি খুবই সাহায্য করতেন কিন্তু বলে দিতেন পুথি আনার কথা। পুথির জন্যে তিনি ডবল অনুদানের কথাও ঘোষণা করতেন। এভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে তিনি ঘোর দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে দুর্মূল্য সব পুথি সংগ্রহ করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। একথা প্রমাণিত সত্য যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যদি সুলতানি আমলের বাংলা সাহিত্য এবং নবাবি আমলের বাংলা সাহিত্য উদ্ধারের জন্যে জীবন উৎসর্গ না করতেন তাহলে এ দুটি অধ্যায়ই অসম্পূর্ণ ও অনাবিষ্কৃত থেকে যেত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনে সাহিত্যবিশারদের অবদান অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের কাছে এক অমূল্য উপকরণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর সংগৃহীত পুথির যে দুটি তালিকা প্রকাশ করেছেন তাতে প্রায় ছয় শতাধিক পুথির উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সংগৃহীত পুথিগুলি পরে সংরক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরেন্দ্র জাদুঘরে দেওয়া হয়।

অত্যন্ত সাদামাটা জীবনাচারে অভ্যস্ত এই সাহিত্যসাধক মনেপ্রাণে একজন আধুনিক ও প্রগতিমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলাভাষাকে বিবেচনা করেছেন বাংলার হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে। তাঁর অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যবোধ প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন লেখক-শিল্পী-সংগ্রাহকদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নামে এলাকায় একটি পাঠাগার গড়ে উঠেছে। তাঁর কবরকে ঘিরে এ অঞ্চলে একটি বিশেষ দিনে মানুষের সমাবেশও ঘটে। কেউ কেউ তাঁর কবরস্থানকে ‘রওজা শরীফ’ বলেও জানেন। এসব আচারের কাছে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে একজন পুথি সংগ্রাহকের জীবনসংগ্রাম ও জীবন উৎসর্গকরণের প্রকৃত চিত্র। তাঁর জীবন ইতিহাসও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

এজন্যে সব সাহিত্যকর্মীদের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। এসব ভাবতে ভাবতে শুরু হয় আমাদের পথচলা। বিশ্বজিৎ ততক্ষণে ব্যাগবদ্ধ করেছেন তার ক্যামেরাকে। আমরা সুচক্রদত্তী গ্রামেই রিকশা পেয়ে যাই মিয়ার বাজারের। চোখের নিমেষে রিকশা ছুটে চলে গ্রাম-গ্রামান্তর পেরিয়ে নতুন জায়গার উদ্দেশে।

![উতল হাওয়া [অষ্টম পর্ব]](https://anyadinbd.com/asset/article/220612061853673276.jpg)

Leave a Reply

Your identity will not be published.