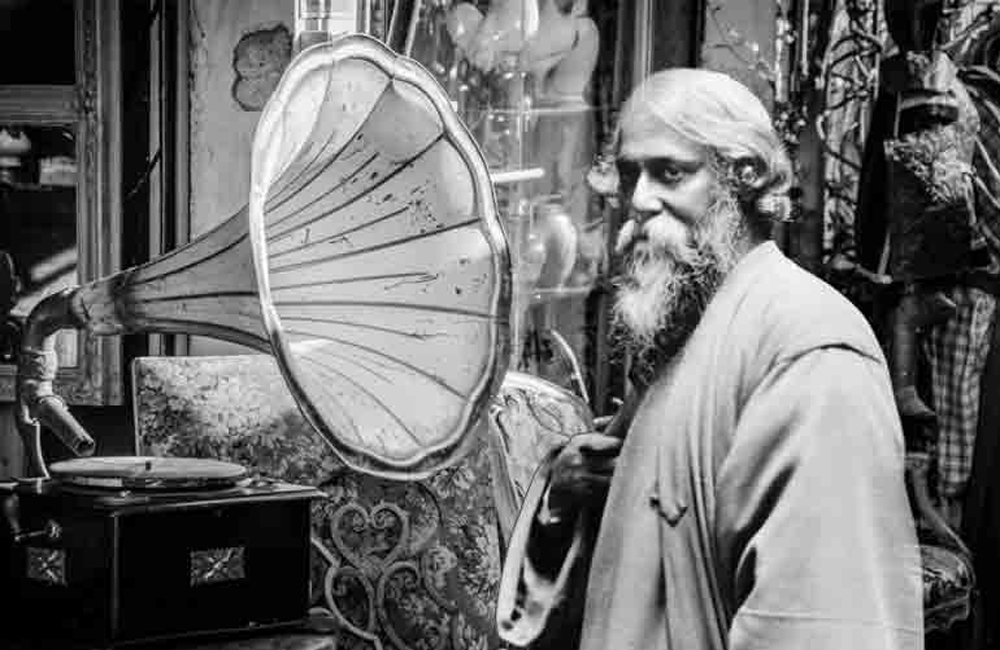

একসময় আমাদের গ্রামবাংলার মানুষের চিত্ত বিনোদন ও শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম ছিল পুথিপাঠ। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গ্রামের মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্য সাধারণত সন্ধ্যায় কোন এক বাড়ির উঠানে জড়ো হয়ে এই পাঠ শুনত। পুথিপাঠের ভঙ্গিমাতে ছিল আলাদা এক স্বাতন্ত্র্য। বর্তমান প্রজন্ম পুথিপাঠের সাথে পরিচিত নয়।

গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় সন্ধ্যা নেমে এলে চারদিকে নেমে আসত ঘনকালো অন্ধকার, শোনা যেত শিয়ালের ডাক ও ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ। সূর্য ডোবার পরে গ্রামের মানুষের সময় কাটানোর তেমন কিছুই করার থাকত না। পুথিপাঠ শোনা ছিল তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষদের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। আর রাতের বেলা জোনাকি পোকার বিচরণ ও চাঁদের আলোয় পুথিপাঠের জন্য এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হতো।

পুথি শব্দটার সাথে আগেকার দিনের গ্রামবাংলার মানুষেরা কম-বেশি সবাই পরিচিত ছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পুথি অতি পরিচিত একটি নাম। পুথির বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় পুথি বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত অতি প্রাচীন একটি শব্দ। বলা হচ্ছে পুথি শব্দের উৎপত্তি ‘পুস্তিকা’ শব্দ থেকে। এ অর্থে পুথি শব্দ দ্বারা যে-কোনো গ্রন্থকে বুঝানো হতো। পুথি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থ বহন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়ে রচিত বিশেষ ধরনের সাহিত্যই হচ্ছে পুথি সাহিত্য। পুথির মধ্য দিয়ে গল্পকাহিনি রূপকথা ধর্মীয় উপাখ্যানের বর্ণনা আছে। পুথি সুর-তাল-লয়ে পড়তে হয়। পড়ার সময় অনেক মনোযোগী শ্রোতা একাগ্রচিত্তে মন দিয়ে পুথি পাঠ শুনতেন। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পুথিপাঠ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। গ্রামের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক রাখা মানুষেরা জানেন রাত জেগে পুথিপাঠের আসরের কথা। সময়ের স্রোতে সেই পুথিপাঠ অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার নামে নানা সংগীত আমাদের সেই ঐতিহ্যকে গ্রাস করছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেকটাই অজানা থেকে যাচ্ছে পুথিপাঠের মতো গ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি সংস্কৃতির কথা। আগের আমলে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে প্রতিদিন পুথিপাঠের আসর বসত। যান্ত্রিকতার এযুগেও মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চলের নিভৃত পল্লিতে পুথির আসর বসে। এই পুথি পড়ার মধ্যে এক ধরনের কৌশল দ্যোতনা ছন্দ, সুর, তাল ও লয় আছে। ইচ্ছে করলেই সবাই সুন্দর করে পুথিপাঠ করতে পারে না। এর জন্য প্রচুর অনুশীলন দরকার পড়ে। যারা পারেন তাদের পুথিপাঠ শোনার জন্য মানুষ রাত জেগে বসে থাকত। পুথিপাঠের মধ্যে থাকত অঙ্গভঙ্গি আর হাস্যরসাত্মক কথার সমাহার। গ্রামে দেখা যেত সাধারণত বয়স্ক অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি পুথিপাঠে বেশ অভিজ্ঞ এবং পুথির কাহিনি সম্পর্কে বেশ ধারণা রাখে তিনিই পুথিপাঠ করতেন এবং তার থেকে অন্যরা ধীরে ধীরে সে কৌশল রপ্ত করতেন। পুথিপাঠ সাধারণত সুর প্রধান একটা বিষয়। পুথির সুরটি একেবারে একটি আলাদা ধারা। তাকে নানা সুরে দোলায়িত করা যায়। কোন পর্বটা কোন গানের সুরে হবে, সেটা দেখে বুঝে নেওয়াই হচ্ছে পুথি পড়ার বুদ্ধিমত্তা। আবার একটা পর্বকে শুধু একটা সুরে নয়, ভিন্ন ভিন্ন সুরেও গাওয়া যায়। কে কোন সুরে গাইবেন, কোন সুরে গাইলে দর্শক আনন্দ পাবে, সেটা পুথিপাঠকের ওপর নির্ভর করে। অনেক পুথিপাঠক পুথির কিছু অংশ পাঠ করে এর সারসংক্ষেপ উপস্থিত দর্শকদের কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেও সচেষ্ট থাকতেন। পুথি পাঠের সাথে নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও হতো চমৎকারভাবে। গ্রামীণ পুথি পাঠের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিকতা, শোষণ, নিপীড়ন কিংবা বঞ্চনার কথাগুলো উঠে আসত। সে কথা মানুষের বিবেককে নাড়িয়ে দিত। সমাজের ইতিবাচক প্রভাবও পড়ত।

উনিশ শতকে জন্ম নেওয়া আমার প্রয়াত দাদা কৃষি আয় ও পাটের ব্যবসা করে জীবনে তিনি বহু ধনসম্পত্তি করে গিয়েছেন। আমার বাবা ও গ্রামের মুরব্বিদের মুখে শুনেছি, আমার দাদা নাকি ভালো পুথিপাঠ করতে পারতেন। বর্ষাকালে বাড়ির কাচারিঘরে রাতের বেলা হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে পুথিপাঠের আসর বসাতেন। ওনার পুথিপাঠ শুনতে নাকি প্রচুর লোকের সমাগম হতো। আমার দাদা পুথিপাঠবিষয়ক এই কঠিন বিদ্যাটি কীভাবে রপ্ত করেছিলেন সেই তথ্য আমার জানা নেই। শুনেছি গরমের সময় গ্রামের সাধারণ মানুষদের আনন্দ দিতে আমাদের বাড়ির কাচারিঘরের সামনের বড় উঠানে পাটি বিছিয়ে আমার দাদা উন্মুক্ত পরিবেশে গভীর রাত পর্যন্ত পুথিপাঠ চালিয়ে যেতেন। আমার দাদা যে রসবোধসম্পন্ন সুখী একজন মানুষ ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আফসোস হয় আমার দাদার পুথিপাঠ শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে বাস্তবে আশির দশকে বেশ কয়েকবার আমাদের গ্রামে প্রতিবেশীর বাডিতে গিয়ে পুথিপাঠ শোনা ও দেখার সুযোগ হয়েছে। পুথিপাঠ থেকে বর্ণিত পৌরাণিক গল্পকাহিনি শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতে দেখেছি। দেখেছি গল্পের শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সেখানে আগ্রহচিত্তে বসে থাকতে । অনেক সুদীর্ঘ পৌরাণিক গল্পকাহিনি আছে যেগুলো শেষ করতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যেত। গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও পুথি শ্রোতাদের নিয়মিত আসরে ধরে রাখার বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারবালার বিষাদময় বিয়োগাত্মক ঘটনার বর্ণনা ‘শহীদ-ই-কারবালা’ পুথি-পত্র শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেই রাতে পুথির আসরে আমি সেখানে উপস্থিত অনেক শ্রোতাদের চোখের পানি মুছতে দেখেছি। দর্শক-শ্রোতাদের আবেগতাড়িত করার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পুথিপাঠ আসরের স্বার্থকতা। সত্যি কথা বলতে কী আমি নিজেও পুথির আসরে বসে গোপনে চোখের পানি মুছেছি। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুকাহিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাঁদিয়েছে। লাইলী-মজনুর পবিত্র ভালোবাসার গল্পকাহিনি শুনে আমার কাছে অসাধারণ আবেগময় লেগেছে। পুথিপাঠ শোনার মধ্যে যে অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে তা নতুন প্রজন্মের মানুষদের ঠিক বলে বুঝানো যাবে না। গত বছর, ২০২৪ সালে রাজধানী ঢাকা শহরের ধানমন্ডি লেকের পাড়ে অবস্থিত রবীন্দ্র সরোবরে নবান্নের পিঠা উৎসবে রাতেরবেলা পুথিপাঠ আসরের আয়োজন করার কথা শুনে আমি সেখানে অনেক আগ্রহভরে গিয়েছিলাম, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে অনুষ্ঠানটি না হওয়ায় আমি মন খারাপ করে চলে আসি।

যখন এদেশে মুদ্রণশিল্প ছিল না তখন পুথি-পত্র হাতে লেখা হতো। পুথি লেখকদের সাধারণত শায়ের বলা হয়। পুথি সাহিত্য হলো হাতে লেখা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, যা মূলত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। পুথি সাহিত্য আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে রচিত হতো। কিছু উল্লেখযোগ্য পুথি সাহিত্যিক হলেন : ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, ওমর আলী, মোহাম্মদ খান। পুথি সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শায়ের ছিলেন ‘আমির হামজা’, যা ফকির গরীবুল্লাহ শুরু করেছিলেন এবং সৈয়দ হামজা শেষ করেছিলেন।

পুথি-পত্রগুলোতে ইতিহাস, ঐতিহ্য মিশ্রিত কল্পকাহিনির সংখ্যাই বেশি ছিল। হানিফা, হামজা, হাতেম তাই, সোহরাব-রুস্তম, জৈগুন বিবি প্রমুখ বীর চরিত্র নিয়ে রচিত কাব্যগুলি বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক অলি-আউলিয়া, পীর-মুর্শিদের অলৌকিক ঘটনাবলি নিয়ে রচিত কাব্যগুলো সমান্তরালভাবে জনপ্রিয় ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ইসলামের ঐতিহ্যের মধ্যে মুসলমানের বীরত্ব, ইসলাম প্রচার, কাফের নিধন ইত্যাদির বর্ণনা পড়ে বা শুনে তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করত। উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র না রেখে সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে অবস্থান নিয়ে শায়ের কবিগণ স্বসম্প্রদায়ের মানুষকে বাস্তবতাবিরোধী ও ইহলোকবিমুখ করে একটি স্বপ্নচারী ও কল্পনাবিলাসী জাতিতে পরিণত করে।

সনাতনী ধর্মীয় সমাজে পুথি পড়ার সংস্কৃতি বেশ পুরোনো। মনসা পুজার সময় মনসা পুথিপাঠ ও দুর্গাপুজার সময় জাগরণ পুথিপাঠ গ্রামীণ সমাজে একসময় অনিবার্য অনুষঙ্গ ছিল। এই পুথিপাঠের বিষয়টি শুধুই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি একই সঙ্গে সংস্কৃতির অংশও বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে মনসার কাহিনি নিয়ে কালজয়ী সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাসর রাতে বেহুলার স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে সাপে কাটার অংশ নিয়ে মনসামঙ্গল বা মঙ্গলকাব্য যে জনপ্রিয় কাহিনি তাকে ঘিরে কত গান-কবিতা মঞ্চনাটক রচিত হয়েছে। তবে এগুলোর রচনার আগেও মনসা পুথির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। এই মনসামঙ্গল বা মঙ্গলকাব্য কিংবা প্রাচীন পদ্মপুরাণ পুথি যেগুলো পাঁচালির সুরে সুরে পড়া হতো। এই কাহিনি বর্তমান সময়ে প্রচলিত মনসা পুথিতেই চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে। মনসা পূজা হয় শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে। এই মনসা পূজার পরই হিন্দুদের নানা পূজা পার্বণ শুরু হয়। শ্রাবণ মাসের শুরু থেকেই মনসা পুথিপাঠের পর্ব শুরু হয় এবং শ্রাবণ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত এই পাঠ করার বিধান আছে বলে ধরা হয়। এই মনসা পুথিপাঠ অঞ্চলভেদে তার পঠনরীতি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। পুথিপাঠের আসরের এ আয়োজন চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। সংসারের কাজকর্ম সেরে পুথিপাঠে অংশ নেন নারী ও পুরুষেরা। গ্রামের অনেক নারী আবার একাকী ঘরে বসে বা কয়েকজন মিলে শ্রাবণ মাসে পুথিপাঠ করে। পুরো শ্রাবণ মাস পুথিপাঠের মাধ্যমে তারা মনসার সেই কাহিনি সমাপ্ত করতে সচেষ্ট থাকে। তবে গ্রামাঞ্চলে একসময় বাড়িতে বাড়িতে প্রতি রাতে জমজমাট মনসা পুথিপাঠের আসর বসত। দূর দূরান্ত থেকে পুথিপাঠে অংশ নিতে লোক আসত। নানান বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণে পুথিপাঠ হয়ে উঠত বেশ উপভোগ্য।

বাংলা গান আমাদের খুব প্রিয়। অনেক জনপ্রিয় গান আমাদের মুখে মুখে ফেরে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানও আমাদের কাছে অনেক প্রিয়। আর পল্লিগীতি ভাটিয়ালিতো আছেই। এসব অনেক জনপ্রিয় গানের তালে মনসা পুথিপাঠে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হন। এখানে যারা পুথিপাঠ করেন তাদের মুন্সিয়ানা থাকতে হয়। কোন পর্বে কোন সুরে পুথিপাঠ হবে কোন গানের সাথে মিলবে সেই হিসাবে পুথিপাঠ করতে হয়। দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে অনেকেই এ কৌশলটি ভালোভাবে রপ্ত করে ফেলেন। সেজন্য দেখা যায় গ্রামের অতি কম শিক্ষিত লোকও তাল-মাত্রা-লয় একটু আধটু বোঝেন এমন ব্যক্তি চমৎকার গানে পুথিপাঠকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

বেশ কয়েক দশক হলো, আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মানুষ তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য রেডিও, কেসেট প্লেয়ার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি মাধ্যমগুলো বেছে নেয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পুথিপাঠ শোনা থেকে গ্রামের মানুষ আস্তে আস্তে দূরে সরে আসতে শুরু করে। পুথিপাঠ থেকে দূরে চলে আসার অন্য আরেকটি কারণ হলো, সমসাময়িকতা অর্থাৎ পুথির কাহিনিগুলো অনেক পুরাতন। কেউ এই পুরাতন পুথি শুনতে আগ্রহী নয়। আমাদের আধুনিক ও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে পুথি রচনা করতে হবে যেমন মুক্তিযুদ্ধ, পুঁজিবাজার, কৃষি বিপ্লব, সমসাময়িক প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পুথি লিখলে হয়তোবা নতুন প্রজন্মের অনেককে পুথির আসরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

লোকজ সাহিড্য ও সংস্কৃতির ধারক ‘পুথিপাঠ’ একসময় আমাদের গ্রামবাংলার মানুষের কছে আনন্দ বিনোদনের অন্যতম একটি মাধ্যম ছিল। গ্রামীণ অনেক কিছুই হারিয়ে অতলে চলে যাওয়ার মধ্যে পুথিপাঠও একটি। এ প্রজন্মের অনেকেই আজ পুথিপাঠ সম্পর্কে ধারণাই রাখে না। প্রযুক্তি আর আকাশ সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে পুথিপাঠ আরো অনেক কিছুর সাথে হারিয়ে যাওয়ার দলে। কিন্তু ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের শিকড়ে পৌঁছতে হবে। তা না হলে পুথিও একদিন এ জনপদ থেকে হয়তো জাদুঘরেই ঠাঁই নেবে।

Leave a Reply

Your identity will not be published.