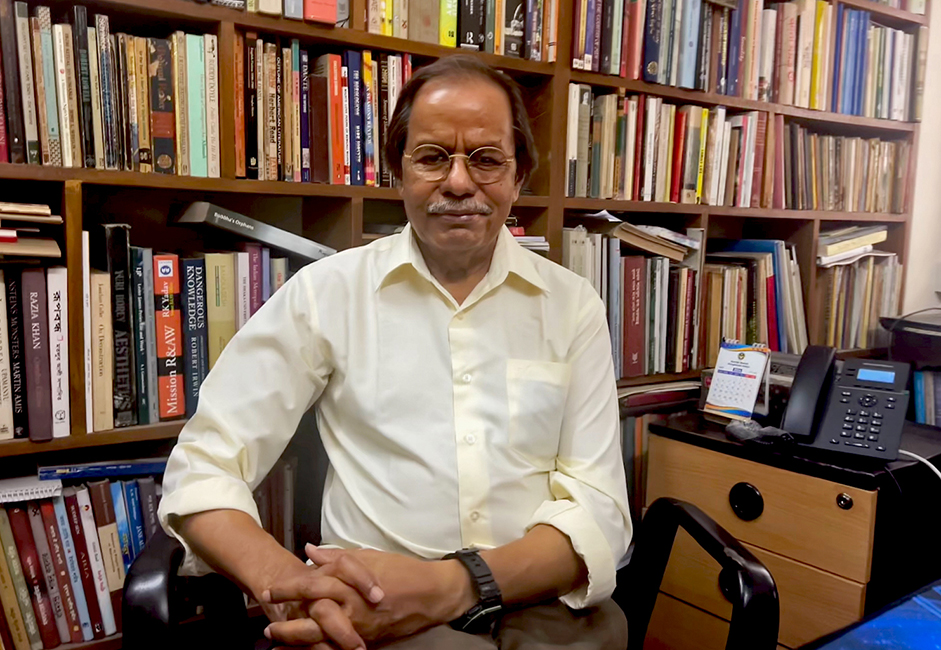

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম—নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কাছে যে মুখটি ভেসে ওঠে তা একজন শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও কলামলেখকের। তাঁর মৃত্যুর পরপর বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমই প্রধানত তাঁর শিক্ষক ও প্রাবন্ধিকের পরিচয়টিই উল্লেখ করেছে। এর কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন বেশ জনপ্রিয়, এর বাইরে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় লেখা তাঁর ধারাবাহিক কলাম ‘অলস দিনের হাওয়া’ও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

সাহিত্য ও সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়আশয় ছাড়াও তিনি চিত্রকলা ও নাটকসহ সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন। বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের সংখ্যাও কম নয়। ফলে, প্রবন্ধ কলাম ও অনুবাদের বাইরেও যে তাঁর বিপুল পরিমাণ মৌলিক রচনা রয়েছে সে সম্পর্কে খুব কম পাঠকই ওয়াকিবহাল। বিশেষ করে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে খুব বেশি পাঠক জানেন বলেও আমার মনে হয় না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম পাঁচটি উপন্যাস ও অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ছোটগল্পের বই বেরিয়েছে ১১টি। এতগুলো বই বেরোলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর নাম খুব কমই উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর এটা অনুমান করা গেছে, তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও লেখক-কবিদের কাছেও সমভাবে পরিচিত ছিলেন। সত্যি বলতে, সমাজের বিপুল শ্রেণির মানুষেরই তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দলমত নির্বিশেষে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবেই। যারা তাঁকে নিয়ে লেখালেখি করেছেন, আমি এও লক্ষ করে দেখেছি, খুব কম মানুষই তাঁর কথাসাহিত্যিক পরিচয় তুলে ধরেছেন! এর অর্থ, তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস সব শ্রেণির পাঠকের সমাদর পায় নি।

একবার বাংলাদেশের কথাসাহিত্য নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে এক তরুণ কথাসাহিত্যিককে সৈয়দ মনজুরের ছোটগল্প ও উপন্যাস নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর গল্প-উপন্যাসে কোনো গল্প নেই! এ কথা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে। বাংলাভাষার গল্প-উপন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আখ্যানভিত্তিক। আমাদের কথাসাহিত্যিকরা যখন কোনো গল্প বা উপন্যাস লিখতে বসেন তার আগে ঠিক করে নেন, এর গল্পটা কী হবে কিংবা কেমন হবে! গল্প-উপন্যাসে একটা গল্প থাকবে—এ ধারণা কি যথেষ্ট পুরোনো হয়ে যায় নি ? সেই কবে আমরা ফ্রানৎস কাফকা, হোর্হে লুই বোর্হেস, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ বা পিটার বিকসেল পড়েছি, যারা গল্প বা উপন্যাসে প্রচলিত গল্পের ধারণা ভেঙে দিয়েছেন। গল্পে বা উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে পরাবাস্তবতা বা জাদুবাস্তবতা, সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্ন ও কল্পনার নতুন নতুন জগৎ। যেখানে গল্প মুখ্য নয়, মুখ্য হয়তো কোনো বিশেষ চরিত্র, কোনো বিশেষ আইডিয়া। যেখানে পাঠক গল্পটিকে তার নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাহলে কী লিখেছেন ? কী আছে তাঁর ছোটগল্পে বা উপন্যাসে ? এ প্রশ্নও আমাদের সামনে আসে, তিনি আদৌ কোনো গল্প লিখতে চেয়েছিলেন কি না ? এ প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে যাই যখন দেখি, তাঁর ছোটগল্প পড়েছেন খুব সামান্য সংখ্যক পাঠক। কারণ আনন্দ লাভের জন্য যারা ছোটগল্প বা উপন্যাস পাঠ করতে চান, সৈয়দ মনজুরের ছোটগল্পে তা পাওয়া একটু কঠিনই। যে তরুণ কথাসাহিত্যিক কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাঁর ছোটগল্পে কোনো গল্প নেই, তিনি আসলে ঠিকই বলেছিলেন। তবে, যেটা তিনি বুঝতে পারেন নি, তা হচ্ছে, সৈয়দ মনজুর হয়তো তাঁর ছোটগল্পে কোনো গল্প বলতেই চান নি! তাঁর অভীষ্ট হয়তো ছিল অন্যকিছু, কোনো গল্পের অবতারণা করে অন্য কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুনো। পাঠককেও গল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা।

তাঁর লেখা ‘খড়ম’ নামের গল্পটির কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যাক। এই গল্পে মেডিকেল ছাত্র রাসেল বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ছেলেবেলায় বাবা-অন্তপ্রাণ থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে ছেদ পড়ে। বাবার অনেক কিছুই তার পছন্দ নয়। বাবা বাড়িতে লুঙ্গি-গেঞ্জি-পাঞ্জাবি পরলেও বাইরে সাদা লুঙ্গি ও লম্বা শার্ট পরেন। সাদা লুঙ্গিকে রাসেলের ক্ষমতা ও মোড়ল সংস্কৃতিরই প্রতীক মনে হয়। এর বাইরে আরেকটি জিনিস বাবা পরেন। সেটা একটা কাঠের খড়ম। খড়মটি বাবা পেয়েছেন রাসেলের দাদার কাছ থেকে। রাসেলের কিছুতেই পছন্দ নয়, বাবা এসব পরুক। রাসেল নিজে বলতে সাহস পায় না। ফলে তার মা ও বোনের স্বামীকে অনুরোধ করে, তারা যেন বাবাকে এসব পরা থেকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তাতে লাভ হয় না।

একবার ডাক্তারের অবহেলায় এক রোগীর মৃত্যু হলে রোগীর স্বজনরা ডাক্তারের ওপর হামলা করেন। এ ঘটনায় রাসেল রোগীর পক্ষ নেয়। হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও পরিচালকরা সরকারি সংগঠনের হোমড়াচোমড়া। ফলেমেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ এসে রোগীর স্বজনসহ রাসেলকেও ধরে নিয়ে যায় এবং থানাহাজতে বন্দি করে রাখে।

বন্দি রাসেলের বয়ানে সৈয়দ মনজুর লিখছেন—“রাসেল শুনলো, অথবা সে ভাবল সে শুনল. একটা খটখট শব্দ হচ্ছে, খড়ম পায়ে কেউ হাঁটলে যেমন শব্দ হয়।

একটি মুহূর্ত: তার স্নায়গুলো হঠাৎ খুব তীক্ষè হয়ে দম নেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠল। কে ? কে ? কিসের শব্দ ? কিন্তু শব্দ মিলিয়ে গেল।”

এ পর্যায়ে এসে সৈয়দ মনজুর আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, যেখানে তিনি একটি কল্পনার দরোজা খুলে দিলেন। হাজতে রাসেলের বাবা নয়, পাঠককে তিনি জানান দিলেন—

রাসেল যা দেখল : দু’ পায়ের বুড়ো আঙুল এবং প্রথমা দিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে কেউ যেন চেপে ধরেছে খড়মের পেগ অথবা কিলক, এবং অসম্ভব ক্ষমতায় এবং তীব্রতায় খড়ম দুটি উঠছে, নামছে, এগিয়ে আসছে, যেন এক্ষুণি তারা ভেঙে পড়বে জগৎসংসারের ওপর, পিটিয়ে তক্তা করে দেবে বন্দুক আর সঙ্গীনওলা হাতগুলিকে, ক্ষমতার তেল-লেপা মাথাগুলোকে, লাঠি হাতে ভয়ানক দৈত্যগুলোকে।

রাসেল আরও দেখল, খড়ম-পরা পায়ের ওপর তীব্র আক্রোশে নাচছে একটি সাদা লুঙ্গির পাড়, সফেদ একটা ঘূর্ণি উঠছে সেখান থেকে, যার শক্তির নিচে অসহায় হয়ে পড়েছে খাকি প্যান্ট আর ভারী বুটগুলো। রাসেলের অভিমান বাষ্প হয়ে চোখ ঢেকে দেওয়ার আগে সে দেখল, পিতামহের ছাপ লাগানো দুটি খড়ম যেন টিপু সুলতানের দুই কামানের মহিমায় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশের সব দেয়াল গরাদ; আর যারাই দাঁড়াচ্ছে তাদের সামনে, তাদের দিকে দেগে যাচ্ছে অবিশ্রাম গোলা: খট খট খট খট খট খট।

একটি গল্পকে তিনি বাস্তব থেকে এই যে স্বপ্ন-কল্পনার তীরে এনে ফেললেন এবং যেখানে আমরা দেখতে পেলাম, ক্ষমতাধর পুলিশের গায়ে খড়ম থেকে দেগে যাচ্ছে গোলা এবং তাতে করে গল্পটির অভিমুখ এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখে ফেলে দিল আমাদের। আমরা সৈয়দ মনজুরের গদ্যভঙ্গির দিকে লক্ষ করলেও দেখতে পাব, তিনি কীভাবে সাধারণ বাস্তবতা থেকে পাঠককে প্রায় আকস্মিকভাবেই এক কল্পনার জগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এই গল্পে তাই রাসেল বা তার বাবার চাইতে খড়মই হয়ে ওঠে মুখ্য চরিত্র, যে চরিত্রটি ক্ষমতার বিপরীতে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। এই গল্পের উপস্থাপনভঙ্গিও আমাদের জানিয়ে দেয়, বাংলাভাষার পাঠক এতদিন যে ধরনের গল্প পাঠ করে এসেছে, এই গল্প সেই প্রচলকেও ভেঙে দিতে সক্ষম।

তাঁর ‘মেঘশিকারী’ কিংবা ‘চশমা’ নামক গল্পেও আমরা নিটোল বা জমজমাট কোনো গল্পের দেখা পাই না। আসলে তথাকথিত গল্পের দেখা পাওয়া যায় না তাঁর অধিকাংশ গল্পেই। প্রায় সকল গল্পেই তিনি বাস্তব জগৎ থেকে আমাদের একটানে নিয়ে যান আরও কোনো প্রতীকী জগতে, যেখানে প্রতিটি গল্পকেই পাঠক নিজের মতো করে ভাবতে পারেন, নিজের মতো ব্যাখ্যা করতে পারেন, নিজের মতো সৃষ্টি করে নিতে পারেন।

‘মেঘশিকারী’ নামের গল্পে আমরা পাই কুরবান সাহেব ও তার স্ত্রী রৌশনকে। খুবই আটপৌরে ভঙ্গিতে গল্পটি শুরু হয়, যেখানে পরপর দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। কুরবান সাহেব নিজের অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণ করতে চাইছিলেন তার সন্তানদের মাধ্যমে। তিনি তাই তার দুই কন্যার চোখে সেই স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন। আর কোনো সন্তান নিতে না চাইলেও তাদের সংসারে তৃতীয় সন্তানেরও জন্ম হয়। তার স্ত্রীর অনেক প্রত্যাশা সত্ত্বেও আবারও তাদের ঘরে পুত্রের বদলে আসে কন্যাসন্তানই। কুরবান সাহেব অবশ্য কন্যাদের চোখ দেখে আপ্লুত হন। তাদের চোখ ভারি সুন্দর! তিনি স্ত্রীকে বলেন, তার মেয়েদের চোখ জগতের রহস্যে ঘেরা। তারা মেঘের রাজ্যের। তিনি বলেন, তার মেয়েরা আকাশচারী। একদিন তারা মেঘ ছুঁতে পারবে।

কিন্তু তার প্রথম কন্যা নীপার আকস্মিকভাবে বিয়ে হয়ে গেলে তার পক্ষে বেশিদূর পড়াশোনা করা সম্ভব হয় না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেজ মেয়ে রূপা নদীতে ডুবে মারা যায়। ছোট মেয়ে দীপা ডাক্তারি পড়ছে। কিন্তু তার ফাইনাল পরীক্ষার আগেই জ্বর হলে কুরবান সাহেবের ভয় শুরু হয়। ডাক্তার জানান, দীপার অসুখটা খারাপ।

এটুকুই গল্প। কিন্তু গল্পটা সৈয়দ মনজুর শেষ করেন এভাবে—

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হয়তো একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন কুরবান সাহেব। ভোরের দিকে জেগে উঠে দেখলেন, জানালা দিয়ে সাদা সাদা পেঁজা তুলার মতো অনেকগুলো মেঘ যেন ঘরের ভেতর, মশারির ভেতর ঢুকে পড়েছে। আর, সেগুলোকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে দীপা, আর তার আশ্চর্য মায়াময় চোখ তুলে তাকে বলছে, কোনো ভয় নেই, বাবা দেখো, মেঘগুলোকে আমি আমার বিছানায় নামিয়ে এনেছি।

যেসব পাঠক নিটোল বা জমজমাট একটা গল্প পড়তে চান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্প ঠিক তেমন নয়, নয় বলেই তাঁর ছোটগল্প আমপাঠকের সমাদর লাভ করতে পারে নি। তিনি কারোর কাছে কেবল একজন প্রিয় শিক্ষক, আর কারোর কাছে কেবল একজন সজ্জন ব্যক্তির পরিচয়েই এতদিন বেঁচেছিলেন। তবে, তাঁর গল্পের একজন পাঠক হিসেবে আমার নিজের মনে হয়, বাংলা ভাষার একজন নতুন ধারার গল্পলেখক হিসেবে তিনি আরও বহুকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। কারণ বাংলা ছোটগল্পকে আখ্যানভিত্তিক তকমা থেকে বের করে আনার প্রয়োজন ছিল। এ অর্থে তাঁর ছোটগল্প নতুন এবং তরতাজা। ভাবনা উদ্রেককারী। আমাদের খুব কম ছোটগল্পই আমাদের ভাবায়, ভাবাতে সক্ষম। ০

Leave a Reply

Your identity will not be published.