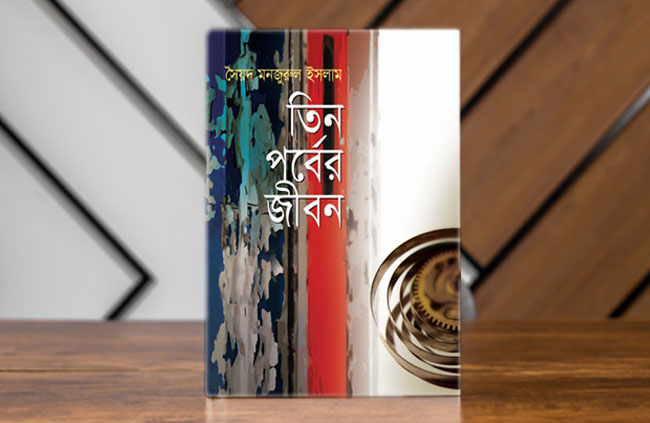

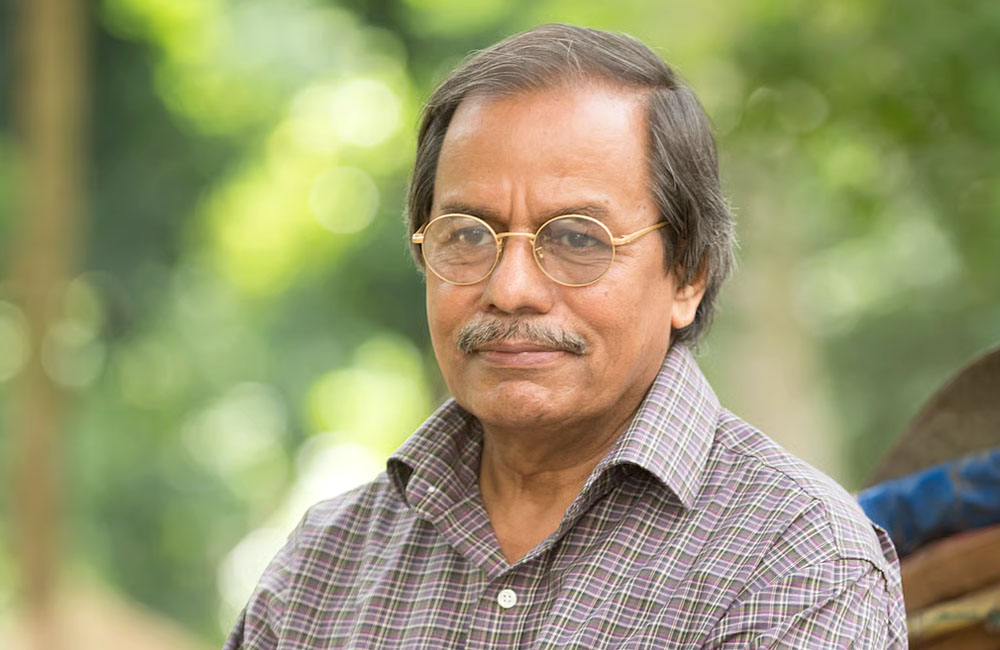

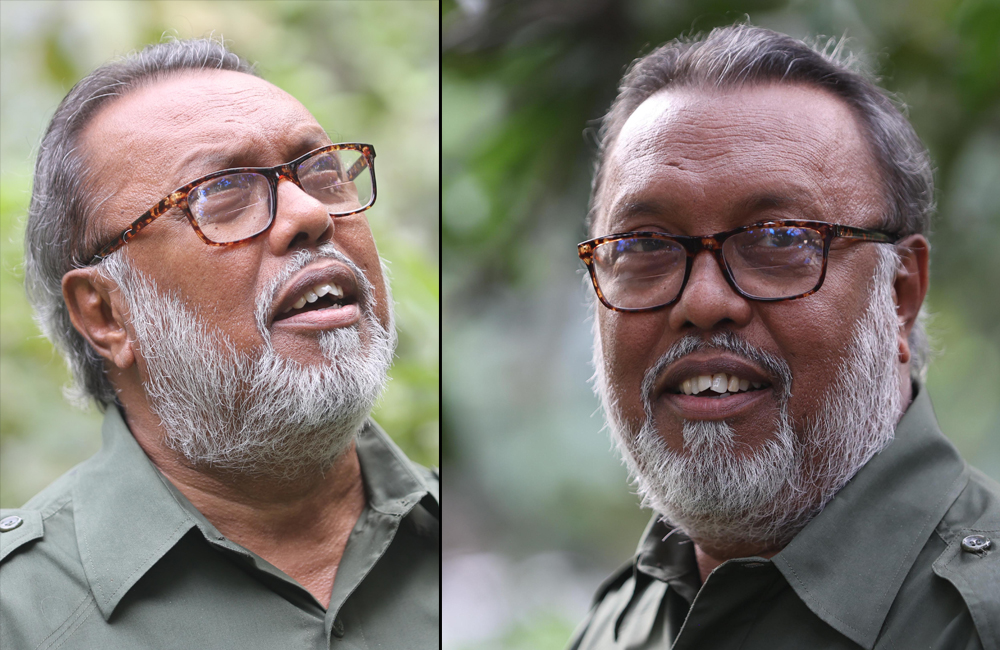

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে নিয়ে লিখতে বসে ধন্দে পড়ে গেলাম। তাঁকে তো নানারকমভাবে চিনি, কোন দিকটি নিয়ে লিখব ? তাও পত্রিকার স্বল্প পরিসরে এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ? ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করা যায়, কথা বলতে গেলে সেইসব প্রসঙ্গ আসবেই, কিন্তু সেগুলো নিরাবেগ হবে না। নির্মোহ-নিরাবেগ বোঝাপড়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন, আকস্মিক হারানোর ক্ষত সেরে ওঠা প্রয়োজন, সেই সময়ও তো পাওয়া যায় নি! তিনি আদর্শ এক শিক্ষক ছিলেন, ছিলেন ঋদ্ধ এক শিক্ষাবিদ, সেসব নিয়ে লিখবো ? কিংবা তাঁর চিন্তা এবং দর্শন নিয়ে ? নাকি তাঁর লেখালেখি প্রসঙ্গে কথা বলব ? সেখানেও তো তিনি বহুমাত্রিক। কথাসাহিত্যিক তিনি—অসামান্য সব গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন; প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক তিনি—বহু বিষয়ে স্বাদু-মাধুর্যভরা গদ্যে গভীর চিন্তাসঞ্চারী প্রবন্ধ লিখেছেন; তাত্ত্বিক তিনি— নন্দনতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। শুধু লেখেন নি, কথাও বলেছেন বিবিধ বিষয় নিয়ে, সভা-সেমিনারে, ঘরোয়া আড্ডায় কিংবা আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতায়। এসবকিছু নিয়েই তো লেখা যায়! কিন্তু তার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং পরিসর দরকার, তা যেহেতু এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই বেছে নিচ্ছি তাঁর একটিমাত্র উপন্যাস—‘তিন পর্বের জীবন’।

এ উপন্যাসে তিনটি পর্ব আছে—বৃত্ত পর্ব, বিন্দু পর্ব, এবং শূন্য পর্ব। পর্ব বিভাজনের এই নামকরণ মধ্যেই এই উপন্যাসের আখ্যানপর্বের ইঙ্গিত আছে, এবং যে কারও মনে হবে—একটি বৃত্ত ক্রমশ বিলীয়মান এবং শেষ পর্যন্ত শূন্যে বিলীন হওয়াই এর নিয়তি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বৃত্ত মানুষের জীবন-বৃত্ত। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, উপন্যাসের কেন্দ্রে যদি একজন (বা একাধিক) ব্যক্তিমানুষ থাকে, তাহলে ওই মানুষটির জীবন ক্ষয়ে যেতে যেতে কীভাবে বৃত্ত থেকে শূন্যে পরিণত হয় সেটিই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সবার জীবনই ক্ষয়ে যায়, সব জীবন-বৃত্তই শূন্যে বিলীয়মান, জীবন তো আসলে ক্ষয়ে যাবারই জিনিস, কিন্তু সব ক্ষয়ে যাওয়া নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা হয় না। হয়তো যে-কোনো ক্ষীয়মান জীবন লেখকদের কাছে আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না, বরং যে ক্ষয়ে যাওয়া একটু ব্যতিক্রম, অন্যগুলো থেকে যেটি একটু আলাদাভাবে চোখে পড়ে, বা যে ক্ষয়ে যাওয়ার বহুমাত্রিক উপস্থাপন সম্ভব, লেখক হয়তো সেটিকেই পছন্দ করেন। সৈয়দ মনজুর তাই শাহীনের জীবনটিকে বেছে নিয়েছেন। তার জীবন হয়তো আর দশজন মানুষের জীবন থেকে তেমন আলাদা কিছু ছিল না, কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায় আলাদা হয়ে ওঠে। লেখকের ভাষায়—

‘শাহীন...সুখী কিন্তু দেশ ও সমাজ নিয়ে অতৃপ্ত মানুষ, বয়স ৩৭, প্রতিদিন-এর সহকারী সম্পাদক, বিবাহিত, দুই সন্তানের জনক। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা সীমিত। রাজনৈতিক সহকর্মীর সংখ্যা অনির্দিষ্ট। একটি রাজনৈতিক দলের ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক। গ্রিন রোডের একটি তিনতলা দালানের তৃতীয় তলায় একটি তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। দালানটা শ্বশুরের, ফ্ল্যাটটা স্ত্রীর। স্ত্রী একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুরাদনগরের আন্দিকোট। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে তৃতীয়, মা বাবা বর্তমান। ইত্যাদি।’

এই বর্ণনা শুনেই মনে হয়, নিতান্তই এক সাদামাটা যুবক সে। কিন্তু একটি ঘটনা—দুর্ঘটনা বলাই ভালো—তার জীবনকে পাল্টে দেয়, বলা যেতে পারে লেখকের কাছে তার সাদামাটা জীবনটাকে কালারফুল করে তোলেন। একটি অনাকাক্সিক্ষত খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে এক সুরাপানের আড্ডায় বসে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ঘটনাটি ঘটে। খুনটা সে করে নি, এমনকি কথা কাটাকাটির মধ্যেও সে ছিল না, বরং ঘটনাটি যেন না ঘটে সেজন্য সে ছুরিটা আরেকজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার ছুরি ধরা হাতটিই আরেকজন, হয়তো জাকি ভাই, সুখেন্দুর পেটে সেঁধিয়ে দেয়। খুনের ঘটনাটিকে লেখক সাজিয়েছেন সংশয়পূর্ণ বর্ণনায়। অর্থাৎ কে যে ড্রয়ার থেকে ছুরি বের করেছিল, কে চিৎকার করে ‘তোকে খুন করে ফেলব’ জাতীয় কথা বলেছিল আর কেই-বা ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল সেটি পরিষ্কার করেন নি তিনি। বোঝাই যায় সচেতনভাবে এই সংশয় তৈরি করেছেন, এবং সেটি করার জন্য সম্ভাবনার পরিচয়বাহী ‘হয়তো’ শব্দ ব্যবহার করেছেন বারবার, কারণ তখন সকলেই ছিল ঘোরের মধ্যে। বলাই বাহুল্য, এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা শাহীনের সুখী-সুন্দর-সাজানো-গোছানো জীবনটাকে বদলে দেয়। সব দুর্ঘটনাই অবশ্য হঠাৎই ঘটে আর দুর্ঘটনার শিকার মানুষটির জীবনের গতিমুখ ঘুরিয়ে দেয়। শাহীনের পরিণতিও তাই হলো। অর্থাৎ এর পর যা যা হতে পারে তাই। মামলা-থানা-পুলিশ-তদন্ত-আদালত-উকিল-বিচারক ইত্যাদি শেষে তার ফাঁসির দণ্ডাদেশ হলো, অতঃপর উচ্চ আদালতে আপিলের ফলে যাবজ্জীবন। তো, একজন মানুষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে কী কী হতে পারে আমরা তার কিছু অনুমান করতে পারি। তার সামাজিক-পারিবারিক জীবন যে ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে! কিন্তু শাহীনের জীবনে যেন তারচেয়ে একটু বেশি কিছু ঘটল। সে কিছুকালের জন্য মানসিক ভারসাম্য হারালো, তার স্ত্রী, নাদিরা, তার জীবন থেকে পুত্র-কন্যা সমেত সরে গেল এবং অন্য একজনের সঙ্গে নতুনভাবে জীবন শুরু করল, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বাব-মা মারা গেলেন, তার আশ্রয় ও অবলম্বন বলে কিছু রইল না, এমনকি তার মানসিক ভারসাম্যহীনতা তার শিশু পুত্রকন্যাকে এমন এক ভীতিকর অভিজ্ঞতা উপহার দিল যে তারাও বাবাকে ভুলে যেতে চাইল। ইত্যাদি। সতেরো বছর পর সে যখন বেরোলো তখন তার—বয়স ৫৪, চাকরি নেই, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিয়েও করেছে। এখনো শিক্ষকতা করছে, তবে নিজের দেওয়া স্কুলে। ছেলেমেয়ে তার সঙ্গেই থাকে, বাবা বলতে তারা ওই লোকটাকেই বোঝে। শাহীনের কোনো ঘর নেই, ঠিকানা নেই। মুরাদনগরের আন্দিকোটে মা-বাবা মাটির নিচে শয়ন নিয়েছেন। ঠিক তার শোকে নয়, তবে তার কারাবাস তাদের অগস্ত্যযাত্রাকে কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে, একথা বলাই যাবে।

জেল থেকে বেরোবার পর শুরু হলো তার বিন্দুপর্ব। কিন্তু সে জীবনের কথা বলার আগে তার চরিত্রটা একবার বুঝে নেওয়া দরকার। শাহীন যে নির্ঝঞ্ঝাট-নির্ভেজাল-শান্তিপ্রিয়-শান্ত-আদর্শবাদী মানুষ, সে-কথা নানা বর্ণনায় আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটি সে ঘটায় আদালতের জিজ্ঞাসাবাদে। যেখানে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে ঘোরের মধ্যে, সেখানে বেনিফিট অব ডাউট সে নিতেই পারত, কিন্তু সে নেয় না। সে তার সংশয় প্রকাশ করে এভাবে—

‘আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমি নিশ্চিত নই, খুনটা দুর্ঘটনা ছিল না আমি ইচ্ছা করে কিছু করেছিলাম। আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।’

তার এই চরিত্রকে লেখক দেখেছেন এভাবে—

‘শাহীনের সত্যবাদিতা, কামুর নায়ক মিয়েরসোর মতো, তার পরিণতির জন্য দায়ী। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করলে, এই সত্যবাদিতাটা আসলে কী ? এটি কি এক মহা বিভ্রম ? শহীদ হওয়ার মনোবৃত্তি ? মিথ্যায় মোড়া পৃথিবীর প্রতি মহা অভিমান ? নাকি এক নির্ভেজাল, অমিথ্যার চর্চা ? এই চর্চায় শাহীনের কী লাভ হলো ? জগতের ? সে যদি আদালতে বলত, ‘আমার ছুরিধরা হাত বলশালী জাকি ভাই সজোরে সুখেন্দুর পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, মন্টু ভাইয়ের চোখের সামনে, এবং মন্টু ভাই প্রথমে চিৎকার করে বলেছিলেন, জাকি, এ কী হলো!’ তাহলে তো সে সন্দেহের সুফল পায়; হয়তো চার-পাঁচ বছরের সাজা হয়। এসব তো বানানো কথা নয়, বাস্তবে ঘটেছে সেসব। অথচ এই সময় বা সুযোগটুকু না দিয়ে, নিজেকে নিজেই সে অভিযুক্ত করে বসল।’

উপন্যাসের এই অংশে এসে কিন্তু লেখক পরিষ্কার করেই বলছেন, খুনের ঘটনাটি আসলে কীভাবে ঘটেছিল। এই অংশটি উপন্যাসের প্রাইম পয়েন্টও বটে। কারণ এই যার চরিত্র, অনাকাক্সিক্ষত দুর্ঘটনার নিজের অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণেও যে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি মাথা পেতে নেয়, সে যে উপন্যাসের শেষে গিয়ে নিজেকেই নিজে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেবে সে আর বিস্ময়কর কী ?

যে হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হয়, এমনকি অপরের কৃত অপরাধের সময় নিজে কেবল উপস্থিত থাকা বা প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্য যে-মানুষ অনুতাপে পোড়ে, সেই হৃদয় হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ, পবিত্র। সে তখন স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড বেছে নেয়, অপরাধের দায়ে নয়, অনুতাপের তীব্র দহনে। এ যেন এক যীশু, যিনি কোনো অপরাধ না করেও নিজের শীর্ণ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন পৃথিবীর সমান ভারী এক ক্রুশকাঠ, কারণ ওই ক্রুশে ছিল সমগ্র মানবজাতির পাপের ভার। বদ্ধভূমি পর্যন্ত সেই ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তিনি লাঞ্চিত হয়েছেন, উপহাস ও বিদ্রƒপের শিকার হয়েছেন, হাসি-তামাশার পাত্র হয়েছেন, তবু থেকেছেন নির্বিকার, অবিচল। প্রত্যেক অনুতপ্ত মানুষই অন্যের পাপের ভার কাঁধে তুলে নেয়, স্বেচ্ছায়, ক্রুশের মতো করে। শাহীনও নিয়েছিল। আর তাই, আমরা দেখব, পরের জীবনে অতি সামান্য ভুলকেও তার মনে হবে খুনের মতো গুরুতর অপরাধ।

যাহোক, শাহীন অবশেষে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসে, শুরু হয় তার জীবনের বিন্দুপর্ব। এই পর্ব তার জন্য সুখকর হবার কোনো কারণ নেই। স্ত্রী অন্য পুরুষের ঘর করছে, এমনকি পুত্র-কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ চেষ্টাও সফল হয় না তার। কন্যা প্রবাসী, ইমেইলে যোগাযোগ করলেও মেয়েটি এই সম্পর্ক প্রায় অস্বীকার করে, ছেলেটিও তার বাবার সঙ্গে কথা বলে না। তবে স্বজন ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে সে খুবই সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ পায়। যে-হোটেলে সে রাত্রিযাপন করে সেই হোটেলের ম্যানেজার ও বয়, প্রাক্তন সহকর্মীরা তাঁকে আবার জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনে। নতুন একটি পত্রিকায় তার কর্মজীবন শুরু হয়, কিন্তু তার মাথা থেকে সুখেন্দু বিষয়টি নামে না। সুখেন্দুর ভিটেমাটির খোঁজে গেলে সেখানে ঘটনাচক্রে তার দেখা হয়ে যায় এক তরুণী সাংবাদিক রায়হানার সঙ্গে। এই রায়হানা তার জীবনে নিয়ে আসে আরেকটি নতুন মোড়। এর মধ্যে তার নানরকম অসুখবিসুখ দেখা দেয়, ডাক্তারের পরামর্শে এমন এক ওষুধ তাকে খেতে হয় যে, সে ডিপ্রেশনে ভোগে, আর এরই এক পর্যায়ে সে রায়হানাকে চুম্বন করে। আগেই বলেছি, শাহীনের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হলো অনুতাপে দগ্ধ হয়ে নিজেকে শাস্তি দেওয়া। এক্ষেত্রেও তাই দেয়।

ট্রেনের জানালার পাশে বসে ক্লান্ত মাথাটা সিটে ফেলে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করল। তার চোখের সামনে একটা সবুজ বন ভেসে উঠল। এবং একটি নির্জন-নিঃসঙ্গ ঘর। এই ছবিটা দেখতে দেখতে—অনেক দিন পর—তার একটুখানি স্বস্তি ফিরে এল। সে জানল, তার ভেতরের সেই অবাধ্য এবং অস্থির মানুষটিকে সে আজ যাবজ্জীবন কারাবাসের—সলিটারি কনফাইনমেন্টের—দণ্ড দিয়েছে, গতকাল ঘটানো একটা ভয়ানক খুনের অপরাধে।

এখন এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সেই মানুষটি কীভাবে করে, সে তা বসে বসে দেখবে।

প্রিয় পাঠক, দেখুন শাহীনের মানসকাঠামোটি কেমন, একটি চুম্বনকে (হয়তো মেয়েটির কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না) সে ‘ভয়ানক খুনের’ সঙ্গে তুলনা করেছে। কেন করছে ? এ কেবল সম্মতিবিহীন চুম্বনের জন্য ? না, তা নয়। সে অনুভব করে ওঠে, সে আসলে রায়হানার বিশ^াসভঙ্গ করেছে। এই বিশ^াসভঙ্গকে সে খুনের সমতুল্য বলে মনে করছে। আর করবেই বা না কেন ? তার হৃদয় যে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে, সে তো জানে—এই বিশ^াসহীন পৃথিবীতে একজন মানুষের আস্থা এবং বিশ^াস কত উচ্চমূল্যের ব্যাপার, সেটি ভেঙে দিলে আর থাকেই-বা কী ?

যে-মানুষটির মানসকাঠামো এইরকম তার স্বেচ্ছা-কারাবাস ছাড়া আর কী-ই বা প্রাপ্য!

Leave a Reply

Your identity will not be published.