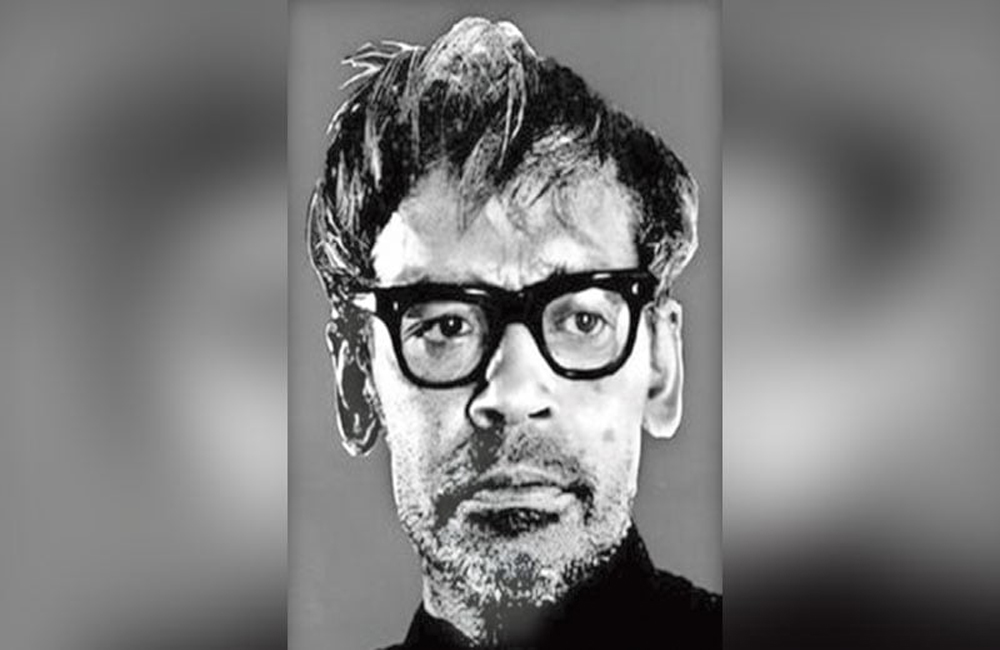

সত্যজিতের সমসাময়িককালে একমাত্র ঋত্বিক কুমার ঘটক ছিলেন পুরোপুরি সত্যজিৎ প্রভাবমুক্ত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সিনেমা রীতির জন্মদাতা ঋত্বিক কুমার ঘটক। “সত্যজিৎ যে প্রথম কাব্যধর্মী কমনীয়তায় চলচ্চিত্রের দৃশ্যভাষাকে প্রয়োগ করলেন, ঋত্বিক বাবুর প্রতিটি ছবিতেই প্রায় সেই চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা রূঢ়তর পুরুষতার ভংগীতে জীবন জিজ্ঞাসার কাছে প্রযুক্ত হয়েছে”।১ বস্তুত বাংলা চলচ্চিত্রে অনূভূতির প্রাখর্য রূপায়ণে ঋত্বিকের অবদান অসামান্য।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৩২ সালে) ঢাকায় ঋত্বিকের জন্ম। পিতা রায় বাহাদুর সুরেশ চন্দ্র ঘটক সেই সময় ঢাকায় ডি.এম. ছিলেন।

ময়মনসিংহের মিশন স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ঋত্বিকের হাতেখড়ি। কলকাতার বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়তে ঋত্বিক ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কাজ ও চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই ইতি ঘটে।

প্রথিতযশা পরিচালক বিমল রায়ের সহকারী হিসেবে ঋত্বিকের চলচ্চিত্রজীবন শুরু। ক্রমশ সহকারী পরিচালক এবং কাহিনিকার হিসেবে চলচ্চিত্রে তাঁর ভূমিকা বিস্তৃত হয়। তিনি বিমল রায় এবং পরে নির্মল দে-র সাথে কাজ করেন।

১৯৫২ সালে ঋত্বিক ঘটক সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে নির্মাণ করেন ‘নাগরিক’। কিন্তু তা বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে থাকে (নাগরিক মুক্তি পায় ১৯৭৭ খ্রিষ্ট্রাব্দে)। ১৯৬৫ সালে নির্মাণ করেন ‘অযান্ত্রিক’। যন্ত্র যে শুধু যন্ত্রই নয়, তার সঙ্গেও যে একটি মানবিক ও অযান্ত্রিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে, এটাই হচ্ছে এর মূল বিষয়। এমন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করা দুঃসাহসই বটে এবং সেই সাহস বাংলা চলচ্চিত্রে একমাত্র ঋত্বিকই দেখিয়েছেন। শুধু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বেই নয়, চলচ্চিত্র ভাষার প্রয়োগেও এ ছবি অনন্য।

তেইশ বছরের চলচ্চিত্রজীবনে ঋত্বিক কুমার ঘটক আটটি কাহিনিচিত্র, চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্যরে ছবি এবং সাতটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। এ ছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ফিচার ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে : অযান্ত্রিক (১৯৫৮), মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬০), সুবর্ণরেখা (১৯৬৫), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩), যুক্তি তক্কো গপ্পো (১৯৭৪) প্রভূতি।

ঋত্বিক কুমার ঘটক চলচ্চিত্রকে ভালোবেসে চলচ্চিত্র আসেন নি। চলচ্চিত্রে গল্প বলার জন্যেও নয়। এমনকি অর্থ, খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি, এ সমস্ত কিছুর আকর্ষণেও নয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টানোর জন্যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার বাসনায় এই শক্তিশালী গণমাধ্যমটিকে তিনি হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাই তো সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতার মুখপত্র ‘চিত্রবীক্ষণ’-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেছেন : “... যদি কাল চলচ্চিত্রের চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। আমি সিনেমার প্রেমে পড়ি নি... I don’t love film...”। এ কথায় অবশ্য চলচ্চিত্রের প্রতি ঋত্বিকের অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি। কেননা তাঁর কাছে মাধ্যমের কোনো মূল্য নেই, বক্তব্যের মূল্য আছে। পাশাপাশি আবার বক্তব্যকে প্রাধান্য, নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি চলচ্চিত্রের শিল্প মেজাজকে ক্ষুণ্ন করেন নি। শুধু তাই নয়, ঋত্বিকের রাজনৈতিক বিশ্বাস কখনোই সোচ্চার নয়—তা তাঁর ছবির গভীরে রয়েছে।

ঋত্বিক কুমার ঘটক দেশবিভাগ ও স্বাধীনতাউত্তর ভারতের ষাট দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর বিভিন্ন শিল্পকর্মে। এবং শেষ চলচ্চিত্রে (যুক্তি তক্কো গপ্পো) প্রক্ষিপ্তভাবে সত্তর দশকের। “১৯৪৭-এর দেশবিভাগ ও তজ্জনিত জীবন-যন্ত্রণা, মধ্যবিত্ত মানুষের ছিন্নমূল অস্তিত্ব, যন্ত্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার এবং শত দুঃখ ও হতাশার ব্যর্থতা সত্ত্বেও অপরাজেয় মানুষের এক উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষৎতের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা, এই সবই ছিল তাঁর ছবির মূল উপজীব্য”।২

বলা যায়, সাহিত্যে যেমন কাজী নজরুল ইসলাম, চলচ্চিত্রে তেমনি ঋত্বিক ঘটক। নজরুলের মতোই ঋত্বিক তাঁর চারপাশের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সমকালীন সংকট ও সংগ্রামের স্বরূপ তুলে ধরেছেন চলচ্চিত্রে। তিনি তাৎক্ষণিকের রূপকার। অথচ “এই তাৎক্ষণিকতাতেই যেমন নজরুলের শেষ নয়, তাঁর গানে-কবিতায় আছে চিরকালের কথাও। তেমনি শ্রী ঘটকের সচিত্র বক্তব্যও সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত, সমকালকে ধারণ করে তারই মধ্যে সর্বকালের একটি মহত্তর বৃহত্তর ব্যঞ্জনা”।৩

ঋত্বিক খাঁটি বাঙালি চলচ্চিত্রকার। অবশ্য তাঁর এই বাঙালিত্বের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি নিজের মাটিতে পা রেখে বিশ্বচলচ্চিত্রের আকাশটাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। অন্য কথায়, বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মাধ্যম চলচ্চিত্রের ভাষায়। “তাই তাঁর ছবিতে এসেছে মহাকাব্যের অনুরূপ একটি কেন্দ্রিয় বিষয় ধরে বহুধা বিস্তৃত নকশা (কোমল গান্ধার / সুবর্ণরেখা / তিতাস ইত্যাদি), নানা লোকাচার লোক উৎসবের প্রসঙ্গ (‘অযান্ত্রিকে’ ওঁড়াওদের উৎসব, ‘যুক্তি তক্কো গপ্পে’ ছৌনাচ, ‘তিতাসে’ মাঘমণ্ডল ব্রত, বাইচ উৎসব ইত্যাদি), আমাদের দেবদেবী মূর্তি বিগ্রহের ভাস্কর্যের আমেজ (বিশেষ করে তার ছবির নারী চরিত্রগুলির মডেলিং-এর জায়গায়), বাংলা কলামের ঐতিহ্যাশ্রীয়, পেন্টিং সুলভ কমপোজিশন (বিশেষ করে তাঁর ছবির নিসর্গ দৃশ্যগুলির জায়গায়) মেলোড্রামা পুরাণ পুরাকল্প, বৈদিক উপনিষদিক নানা ভাবানুষঙ্গ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-বাৎসল্য স্থানীয় নানা লোক ভাবসূত্র, লোকভাষা, লোক সুর ইত্যাদি। অন্যদিকে আজও এদেশের সংস্কৃতির ধারায় জীবন্ত হয়ে থাকা ধ্রুপদী ঐতিহ্যের যতটুকু যা আছে, তাকেও টেনে এনেছেন নির্দ্বিধায়! বিশেষ করে সংগীতের জায়গায়। এদিক দিয়ে সমস্ত ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিটাই যেন একাত্ম হয়ে গেছে সীতা-কণ্ঠের ঐসব ধ্রপদী রাগ রাগাশ্রয়ী সুর তরঙ্গের সঙ্গে। একাধিক ছবিতে এসেছে রবীন্দ্রনাথ থেকে আহরিত একাধিক ভাব আর ভাবানুষঙ্গ, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতের উত্তাপে শোণিতে”।৪

বাংলা চলচ্চিত্রে ‘মাইথোপিয়া’ বা উপকথা বৃত্তির প্রয়োগে ঋত্বিক ঘটক দ্বিতীয় রহিত। ‘অযান্ত্রিক’-এ দেখা যায়, এই উপকথা বৃত্তির প্রথম সার্থক প্রয়োগ। “মা হারানো বিমলের কাছে গাভী মাত্রেই মাতা-ভগবতী; গো মাতা থেকে এখন গাড়ী-মাতা। এই পাগলের মতো গাড়ী-প্রীতি গো-ভক্তির মতোই একটা আদিম বিশ্বাস, তার নবরূপ, জন্তু থেকে যন্ত্র, অ্যানিমিজম থেকে ফেটিশিজ্ম। অ্যানিম্যাল-ফেটিশিজম থেকে মেশিন ফেটিশিজম; সেই আদিম মানবেরই অন্যরূপ বিমল। এই রহস্যটা বোঝাবার জন্যেই ছবিতে আনা হয়েছে আদিবাসী ওঁরাওদের আচার উৎসব, যার মূল তত্ত্ব সেই আদিম মৃত্যু-পুনর্জন্ম ভাবনাকে ঘিরে। একদিকে সেই পুরোনো ঐতিহ্য, অন্যদিকে তার আধুনিক রূপ। এক আবার এক নয়ও, মাঝখানে অর্থনীতিক পালাবদলের বিপুল ইতিহাস”।৫ “এমনিভাবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’-তে শিব-গৌরী উপকথা; ‘কোমল গান্ধার’-এ অনুসূয়া-শকুন্তলা-উমা-সীতা, ভূগু দুষ্মন্ত-উপকথা বৃত্তির আরোপ; ‘সুবর্ণরেখা’তেও একালের পটভূমিকায় রাম-সীতার উপাখ্যানকে প্রয়োগ করা হয়েছে। রামায়ণে যেমন দেখা যায়, সীতাকে পেয়েও রাম তাকে হারিয়ে ফেলেন, ‘সুবর্ণরেখা’-তেও...“ওইরকমই পাওয়া আর হারানো ঘরবাঁধা এ ঘরভাঙা, বারবার, স্থান থেকে স্থানান্তরে মন থেকে মনান্তরে, জীবন থেকে মৃত্যুতে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজীবনে নতুন ঘর বাঁধার আকাক্সক্ষায়। অর্থাৎ রামায়ণের সেই চিরন্তন ট্রাজেডি এখানেও আজও। তবে হুবহু অনুকরণ নয়”।৬

উপকথাবৃত্তির প্রতি ঋত্বিকের আকর্ষণের কারণেই দেখা যায় তাঁর ছবিতে জীবনের প্রবাহমানতা আর আশাবাদ। অর্থাৎ ঋত্বিক ঘটক অবক্ষয়ের মধ্যে থেকেও জীবনের জয় ঘোষণা করেন (‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বলে : ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’)। এবং জীবনের প্রবাহমানতা আর আশাবাদ প্রকাশে সব সময় একটি শিশুর ভূমিকা দেখা যায়। অবশ্য ‘মেঘে ঢাকা তারা’-তে শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। দাদা শংকরের সাথে নীতার কথোপথনে সেই শিশু অর্থাৎ নীতার সন্তানের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়। উল্লেখ্য, জীবনের এই প্রবাহমানতা বিষয়ে ঋত্বিক বিভূতিভূষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, যেখানে ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে তিনি লিখছেন :

“মুখ উঁচু করিয়া খোকন ঝিক্ড়ে গাছে ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল, সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা, জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে তুমি আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি আমাদের আশীর্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালি বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গান্ডীবধারী অর্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণকুটিরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমানা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট, হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে তুমি এই যে আবার ফিরে এসেছ”!৭

এর মধ্যে ঋত্বিক ঘটক তাঁর শিল্প জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের স্বীকারোক্তি : “আমার জীবনের এমন একটা সময় আমি ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ পড়া শেষ করলাম যখন পর্যন্ত আমি কোনো কিছু পড়ে আলোড়িত হই নি। বিভূতি বাবু আমাকে সেইখানে নিয়ে গেলেন। আজও যখন আমি ‘অপরাজিত’র শেষ কয়েকটা লাইন পড়ি, বলতে গেলে মুখস্থ হয়ে গেছে, আমি বিস্মিত হই। এত গভীরভাবে হিন্দু দর্শনকে আর কোনো লেখক বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। কত সহজভাবে কত বড় কথা তিনি বলেছেন, বলা যায় সেখান থেকেই আমি আমার শিল্প-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছি। আমার সব ছবিতেই সেই কথাই বলেছি, ‘যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কী অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে’। এই চিরন্তন সুরকে আমিও আমার ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। জানি না পেরেছি কিনা। এমনকি আমার যে কম্পারেটিভ মিথলজি সম্পর্কে ধারণা, তাও ‘অপরাজিত’-এর শেষ ছত্রে গ্রথিত”।৮

ঋত্বিক চলচ্চিত্রের নির্মাণ শৈলী প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রচলিত রীতিকে হুবহু অনুসরণ করেন নি তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলী তাঁর রক্তের মধ্য ঢুকে গিয়েছিল। চলচ্চিত্রে শব্দ, সংগীত, কম্পোজিশন, প্রতীক, সংলাপ, উপকথাবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবহারে ঋত্বিক কুমার ঘটক এক নতুন নির্মাণশৈলীর জন্মদাতা। “সিনেমা ভাষার ওপর শ্রী ঘটকের এতটাই দখল ছিল যে, প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙে, ধ্যানধারণা ভেঙে তিনি অনায়াসেই ঘটাতে পারতেন তাঁর চৈতন্যকে, তাঁর বক্তব্যকে। নইলে আঠারো লেন্স নিয়ে তিনি এমন ছেলেখেলা করতে পারতেন না। তাঁর খুবই প্রিয় ছিল এই আঠারো লেন্স, যেখানে ডেপথ অব ফিল্ড অনেক বেশি, যেখানে শার্প ফোকাস ফোরগ্রাউন্ড থেকে প্রায় দিগন্তিক। কাছের সবকিছু যেমন স্বচ্ছ থাকবে তেমনি দূরত্বও থাকবে পরিষ্কার, নইলে ঋত্বিকের পটভূমি বা জ্বালা-যন্ত্রণার ক্যানভাস প্রচণ্ড দাপটে দাবদাহ হবে কী করে ? টেকিং-এ ঋত্বিক ঘটকের এই ঘুষির জন্যে পর্দার ধরা-বাঁধা চতুর্বর্গ থেকে তাঁর চরিত্রেরা বেরিয়ে আসতো ছিটকে, একেবারে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে তাদের জীবন্ত চলাফেরা ভেঙে দিত সব অচলায়তন। এইখানে অন্য ঋত্বিক অনন্য”।৯

একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে ঋত্বিকের মধ্যে যেমন গুণ ছিল, তেমনি দোষও। গ্রহণযোগ্য গুণাবলির মধ্যে সততা, আপোসহীনতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, চলচ্চিত্র-ভাষায় দক্ষতা, স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র-রীতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা, বাঙালিয়ানা এবং দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, রাজনীতির সঙ্গে শিল্পের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা, গণশিল্পী হওয়ার বাসনা, বলিষ্ঠ আশাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ঋত্বিকের অন্য যে সমস্ত ইতিবাচক দিক, যেমন, আবেগপ্রবণতা, আর্কেটাইপের ব্যবহার, ইয়ুং-এর ‘যৌথ অবচেতন’ তত্ত্বের প্রয়োগ ইত্যাদি বিচার সাপেক্ষ গুণাবলি বলা যায়। পাশাপাশি উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার আতিশয্য, জীবনচর্চা ও শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞানহীনতা, লড়াইয়ের উপযুক্ত ধৈর্য, কৌশল ও দৃঢ়তার অভাব, বহু মানুষের শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতাকে সৃজনমূলক কাজে লাগানোর শক্তির অভাব ইত্যাদিকে ঋত্বিকের দোষ বা ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করতেই হয়।

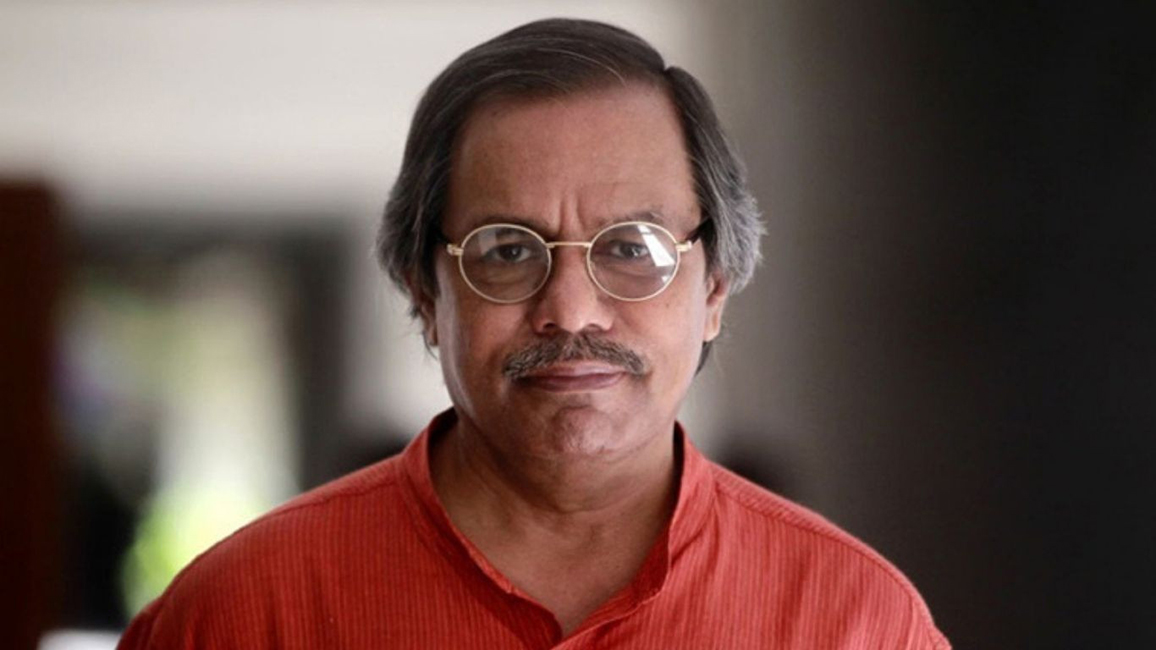

কিন্তু দোষ ও গুণের সমন্বয়েই ঋত্বিক ঘটক, একক ও অনন্য। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ, এক অনন্যসাধারণ শিল্প ব্যক্তিত্ব।

তথ্য নির্দেশ

১। চলচ্চিত্র (কলকাতা) বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ. ১৪

২। ভূমিকা, ঋত্বিক ও তাঁর ছবি (১ম খণ্ড), রজত রায় সম্পাদিত, কলকাতা সাম্প্রতিক ৫২/২, শিকদার বাগান ষ্টীট, কলকাতা-৬। মে দিবস ১৯৭৯/ ১৭ বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৫

৩। গুরুদাস ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক : গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস/অযান্ত্রিক, উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের পত্রিকা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, সংখ্যা-২, মার্চ ১৯৯৩, পৃ.৪৪-৪৫

৪। শতদ্রু-চাকী : এবং ঋত্বিক ঘটক / চলচ্চিত্র, চিরায়ত প্রকাশন (কলকাতা), আশ্বিন ১৩৯০, অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১৫১

৫। গুরুদাস ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

৭। বিভূতিভুষণ : অপরাজিত, পৃ. ৪০০

৮। ঋত্বিক ঘটক : আবার যদি ছবি করার সুযোগ পাই / অযান্ত্রিক, উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩

৯। পার্থ প্রতিম চৌধুরী : আগুনের পরশমনি / অযান্ত্রিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১

[বাংলা চলচ্চিত্রের এক অনন্যসাধারণ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক। তাঁর ছবি অন্য ধারার, অন্য ধরনের। তবে দেশভাগ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই এ বিষয়টা বারবার তাঁর চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে। আজ ৪ নভেম্বর ঋত্বিকের জন্মশতবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এই রচনাটি পত্রস্থ হলো। বি.স]

Leave a Reply

Your identity will not be published.