কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়

কমলের নাল ভাঙে

(‘রূপসী বাংলা’, জীবনানন্দ দাশ)

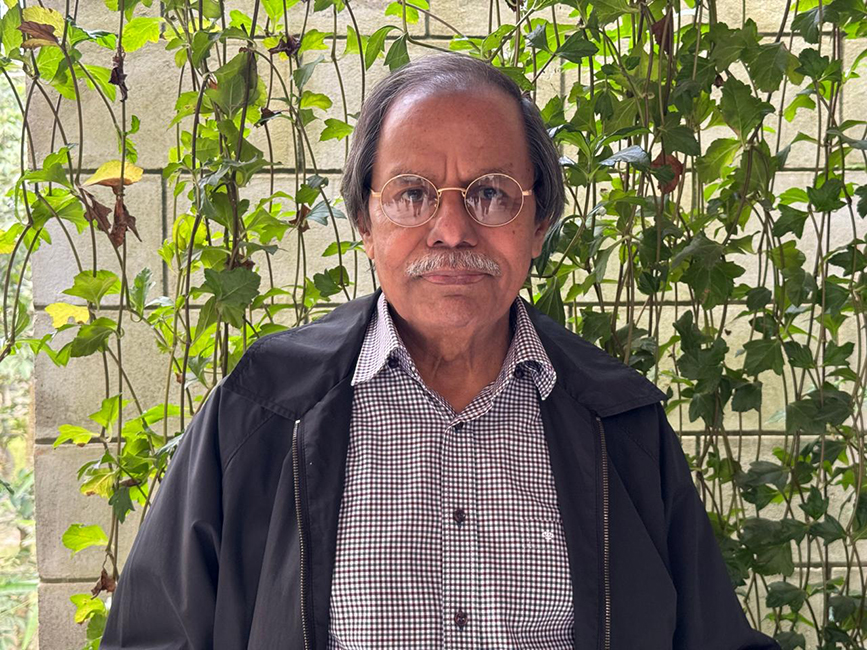

সদা-হাস্যময় চির-জাগ্রত সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি। আজ তিনি মহামৃত্তিকায় শায়িত। বিদ্যাচর্চার খুব কম মানুষই শিক্ষিত বাঙালিকে এত শোকস্তব্ধ করেছেন। তাঁর স্মরণলেখ লিখতে এখনো হাত উঠছে না।

এমন শোক আমি পেয়েছি আমার একান্ত আপনজনের মৃত্যুর পর, যেমন শঙ্খ ঘোষ, শিশিরকুমার দাশ বা আবুল হাসনাত।

যেন হাজার বছর ধরে তাঁকে চিনি। আমাকে অবাক করে দিয়ে এই পরম বিদ্বান মৃত্যুর ঠিক তিরিশ দিন আগে আমায় লিখেছিলেন, “শুভ জন্মদিন চিন্ময়! এসেছ, দেখেছ, জয় করছ। এখন জয়ের পাল্লাটা শুধু ভারী করে যাও। শতায়ু হও!” আমি জয় করেছি! কী জয় করেছি ? জন্মদিন কবে জানলেন কী করে ?

এরপর গত ২ অক্টোবর সকাল সাড়ে এগারোটায় বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালেন। আমি লিখলাম, ‘সুস্থ ও আনন্দিত থাকুন’। ৩ তারিখ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১০ তারিখ চলে গেলেন উপমহাদেশের এই কিংবদন্তি শিক্ষক ও ভাবুক।

ছিলেন আমার টি এস এলিয়ট বিষয়ক অভিসন্দর্ভের অন্যতম পরীক্ষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে এই জাদু-মানুষটির বিশ্লেষণমূলক বক্তৃতা শুনে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে যতবার আড্ডা হয়েছে সবাইকে মাতিয়ে রাখছেন অনায়াস পাণ্ডিত্য ও মায়াবী হাস্যরস দিয়ে। এমন মানুষও হয় ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম ইংরেজির অধ্যাপক, জ্ঞানে ও অনুভূতিশীলতায় যাঁর সমকক্ষ বেশি ছিল না, কত অনায়াসে নেমে আসতে পারতেন মঞ্চের বাইরে মাটিতে! আমি নিশ্চিত যে দুই বাংলায় এমন মানুষ কড়ে আঙুলে গোনা যায়। গভীর নম্রতা মাখা দরদি ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি ছাত্রছাত্রীদের প্রাণমন ভরিয়ে রাখত। এই দুঃসময়ে যখন হৃদয়ের লেনদেন ফুরিয়ে যেতে বসেছে, তখন প্রজন্মের পর প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করা কি সহজ কথা!

স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার দীর্ঘ অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় সত্যিকারের বড় অধ্যাপক দেখেছি, জ্ঞানের কোষ্ঠকাঠিন্য দেখেছি আরও বেশি, দেখেছি চরম উদাসীনতা ও অবহেলা, কিন্তু মনজুরদার মতো ঈর্ষণীয় ভালোবাসার অণুমঞ্জরী বিকীর্ণ হতে কম দেখেছি। ভালোবাসায় কার্পণ্য থাকলে আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। এই একটি জিনিসের অভাব শিক্ষার সর্বনাশ করে দিয়েছে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের প্রকৃত উত্তরসূরি, একসময় কবীর চৌধুরী এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর তরুণ সহকর্মী, মনজুরুল ইসলাম যেখানে যেতেন উজ্জ্বল করে রাখতেন তাঁর ঔদার্য দিয়ে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসুলভ বিচ্ছিন্নতাজনিত দম্ভের লেশমাত্র থাকত না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর দৌহিত্র (তাঁর মায়ের বড় মামা ছিলেন স্বয়ং আলী সাহেব) তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিচিত্র বিষয়ে প্রশ্নার্ত আগ্রহ আর সূক্ষ্ম হাস্যরস। ব্যস, এই দুটি সম্পদ যাঁর আছে নীরস শ্রেণিকক্ষে তাঁর জনপ্রিয়তা ঠেকায় কে ? শিক্ষাজগৎ তো এক হৃদয়বান বিদ্বানের জন্য তৃষ্ণার্ত। ‘গল্পের মানুষ সৈয়দ মুজতবা আলী’ নামে এক নিবন্ধে মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন, “... ‘ভাষার নির্মাণ’-এর পাশাপাশি, তিনি পরিশীলিত ভাষার চর্চাকারী, রবীন্দ্রনাথের ভাষা তিনি কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন অনেক সাধনায়, কিন্তু সেই তিনিই অবলীলায় বিচরণ করতেন কথ্য ভাষার অলিগলিতে, মৌখিক সাহিত্যের পথেপ্রান্তরে। ফলে তাঁর ‘বলা’ ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।” (তথ্যঋণ : বন্ধু রাজু আলাউদ্দিন) ‘বলার’ সেই ‘জাদুবিস্তারী প্রতিভা’ মনজুরদাকে সমকালে অনন্য করেছে। তাঁর সংযত চিন্তা-উদ্দীপক কথকতা তাঁকে শ্রেণিকক্ষ ছাড়িয়ে কথাশিল্পের দিকে প্রবাহিত করেছে। ফলে তিনি নিছক বড় মাপের অধ্যাপক থাকেন নি, রচনা করতে চেষ্টা করেছেন জীবনের এক বৃহত্তর বয়ান।

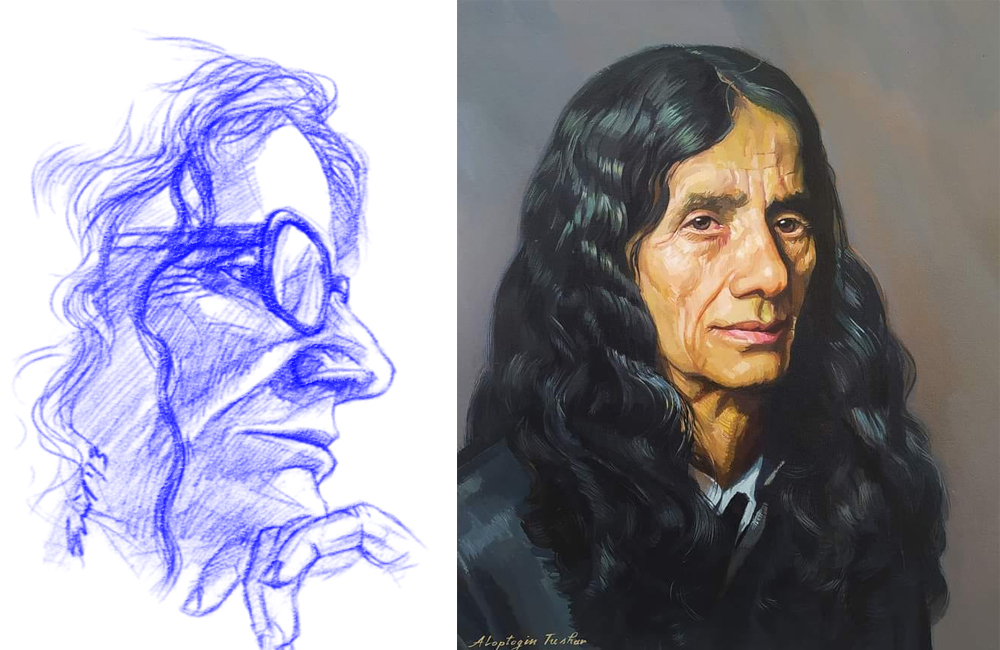

তাঁর গল্প-উপন্যাসে জাদু-বাস্তবতার এমন সব মায়াময় চমকপ্রদ নমুনা তিনি প্রস্তুত করেছেন, যা লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান সত্ত্বেও, দেশজ প্রাণকথার মতো পাঠককে এক মর্মভেদী সময়োত্তর স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। সেখানে কিছুই বানানো নয়, সেখানে প্রতিটি অক্ষরের গুঁড়ো বাংলাদেশের ধুলোমাটি দিয়ে আঁকা। ‘খড়ম’, ‘নোলক’, ‘হোমিওপ্যাথি’, ‘কাঠপোকা’, ‘মলিনার এক রাত্রি’, ‘জলপুরুষের প্রার্থনা’, ‘ডিডেলাসের ঘুড়ি’, ‘কয়লাতলা’-র মতো ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। তাঁর ছোটগল্পের বিষয় অতি সাধারণ মানুষ, সেগুলি এত অনুকম্পাময় যে পড়লে শিহরণ জাগে। সেগুলির জাদু-বাস্তব বাংলাদেশের মাটি থেকে উঠে এসেছে, তারা লাতিন আমেরিকার দূর-কল্পনার জগতের সঙ্গে পাল্লা দেয়, হয়ে ওঠে নতুন এক দেশজ অভিজ্ঞান। সেগুলিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার পর প্রচলিত ন্যারেটিভে ফিরে যাওয়া কঠিন।

১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ছাপা হয় বন্ধুর বাবার যন্ত্রণাদায়ক প্রয়াণ নিয়ে প্রথম ছোটগল্প ‘বিশাল মৃত্যু’। পরে উচ্চশিক্ষা, কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাবলিউ বি ইয়েটস-এর ওপর সুইডেনবার্গের প্রভাববিষয়ক গবেষণা, সাহিত্য ও চিত্রকলা নিয়ে লেখালিখি তাঁকে গল্প বলা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও ১৯৮৯ সালে আবার গল্পের জগতে ফিরে আসেন। গল্প লেখার পদ্ধতির ইতিহাস তাঁকে আগাগোড়া আচ্ছন্ন রেখেছিল। ‘আধখানা মানুষ’, ‘তিন পর্বের জীবন’ ও ‘আজগুবি রাত’ সহ পাঁচটির মতো উপন্যাস সত্ত্বেও এই জাত গল্প-বলিয়ের কাছে তাঁর দশ-এগারোটি গল্পগ্রন্থ বেশি প্রিয় ছিল।

যখন ‘নন্দনতত্ত্ব’ নিয়ে বই লিখেছেন পরিসরের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা তাঁর চৈতন্যের রূপভাবনার একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে। তন্নতন্ন করে শিখেছেন শিল্পের আত্মা ও শৈলী। বোঝা যায়, কীভাবে ক্লাসরুমে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ তৈরির পাশাপাশি ‘যামিনী’-র মতো উচ্চমানের আন্তর্জাতিক শিল্পকলার পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। শুধু চিত্রসমালোচক নন, চিত্রভাবুক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি, রেখা ও রং, আত্মপ্রতিকৃতি, গগনেন্দ্রনাথের ছবি, রাজা রবি বর্মা, ফ্রান্সিস বেকন, যামিনী রায়ের চিত্রকলা, বিশেষ করে জয়নুল আবেদিনের ছবিতে মানুষ, সমাজ, বাস্তবতা নিয়ে লেখাগুলি বাংলাদেশের চিত্রকলা নিয়ে তাঁর ইংরেজি বই দুটির মতোই শাশ্বত হয়ে থাকবে। আরেকটি অমূল্য প্রবন্ধ হলো ‘চিত্রিত রিকশা: প্রান্তজনের শিল্প’ (‘রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ’)।

আর শিক্ষক হিসেবে এলিজাবেথীয় সাহিত্য থেকে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সংস্কৃতিপাঠ সবদিকেই তিনি ছিলেন পারঙ্গম। ‘সংবাদ’-এর সাহিত্য বিভাগে দীর্ঘকাল ধরে লেখা বিশ্বসাহিত্য নিয়ে পাক্ষিক কলাম ‘অলস দিনের হাওয়া’ একটি ক্রোশফলক হয়ে আছে। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নাটক লিখেছেন। অনুবাদ করেছেন। যেন শিল্পসাহিত্যের আকাশের নিচে জীবনের নির্মোহ এক অনুসন্ধানী। এক প্রকৃত ‘লিবারাল ইন্টেলেকচুয়াল’।

কতবার কত বিষয়ে যে তাঁর সাথে কথা হয়েছে বলতে পারি না। শেকসপিয়র থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়, কিংবা সাহিত্যতত্ত্ব। একই সঙ্গে সহমর্মিতা, গভীরতা ও হিউমার ছিল তাঁর করায়ত্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছেন, বেকেট অথবা এডওয়ার্ড অ্যালবি নিয়ে থিসিস পরীক্ষা করেছেন। ভালো কিছু দেখলে প্রশংসায় কার্পণ্য করেন নি।

আবুল হাসনাতের পর তিনি ‘কালি ও কলম’-এর সম্পাদকের দায়িত্ত্ব নেন। সাহিত্যানুরাগী কবি, সম্পাদক ও শিল্পবোদ্ধা আবুল হাসনাত যে কেন তাঁর অত প্রিয় ছিলেন বোঝা যায়।

অধ্যাপক যে পাঠ্যক্রমে বন্দি বিচ্ছিন্ন এক যান্ত্রিক সত্তা নন, তিনি যে সাতরঙে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সাম্প্রতিককালে তার এক দীপ্ত উদাহরণ। ঠিক যে কারণে দীপেন্দু চক্রবর্তী এ-বাংলায় ইংরেজি পঠনপাঠনের জগতে আমার আদর্শ। তার বাইরে শঙ্খ ঘোষ, শিশিরকুমার দাশ ও পবিত্র সরকার।

অজস্রবার আলাপের সময় দেখেছি, সদা-আনন্দিত মানুষটি কখনো কাউকে খাটো করেন নি, তরুণদের প্রতিভার প্রতি সদা যত্নবান, দুনিয়ার সাহিত্যতত্ত্বের খবর রাখার পাশাপাশি তরুণদের লেখা খুঁটিয়ে পড়তেন।

‘ঘুমের দরজা ঠেলে’ তাঁর অতি প্রিয় ছিল, এক রাতে শেষ করেছেন। ‘প্রথম আলো’-য় ‘সাহিত্যশিল্পে এপিফ্যানি’ নামে একটি সমালোচনায় তিনি লিখেছিলেন,

বইটি পড়া হলে মনে হবে দেশ-কাল-ভূগোল পড়ে একটা পরিভ্রমণ যেন হলো। শেষের একটা অবধারিত প্রতিক্রিয়া এরকম—আরও কিছু দিলে কেমন হতো ? আরও অনেক পৃষ্ঠা ?...প্রতিটি পরিচ্ছেদ একটি আখ্যানের জাদুময়তা দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় কোনও কবি, ঔপন্যাসিক বা চিত্রনির্মাতার জীবনের এপিফ্যানিক কোনও ঘটনা দিয়ে। বর্ণনার এই উত্তেজনা ধরে রাখা ও মোচনের জন্য জন্য প্রয়োজন ভাষা, চিন্ময়ের ভাষার সেই শক্তি আছে—একটি মাত্র উদাহরণ :

“ভোররাতে একটি ফুলের পাপড়ি খুলে যাচ্ছে। তার ত্বকে মুক্তোর মতো কাঁপছে গোটা পৃথিবী।”

বইটিকে নিয়ে স্বয়ং মনজুর ইসলাম লিখেছেন সেটা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ওঁর অণ্বেষণ কত গভীর ও অনুপুঙ্খময় সেটা দেখানো। আমাকে দিয়ে ইংরেজিতে লিখিয়েছিলেন প্যারিসের নদী নিয়ে।

তিনি আমার আদর্শ একথা জানানোয় লিখেছিলেন, “কথাটা আয়নার সামনে যাকে দেখো তাকে বলো। কনফুশিয়াস বলেছিলেন, যারা পথ দেখায় তাদের বয়স যারা দেখানো পথে চলে তাদের থেকে কম হতে পারে। তাতে পথের কোনো সমস্যা হয় না। তুমি পথ দেখাচ্ছ, আমরা সে পথে আছি, পথটা তোমাকে চিনে নিয়ে নিজের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ উন্মুক্ত করেছে।”

ছিলেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রিয় ও অতি শ্রদ্ধেয় ‘স্যার’, লেখক হিসেবে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক পেয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হয়েছিলেন, কিন্তু পা ছিল মাটিতে, আর ডানা দুটি পরিব্যাপ্ত ছিল অনন্ত আকাশে। তুচ্ছ মৃত্যু যেখানে কাউকে স্পর্শ করতে পারে না।

আমি দেখতে পাচ্ছি, মনজুরদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টসের করিডর দিয়ে হেঁটে আসছেন, কণ্ঠে জন ডান-এর ‘Holy Sonnets’-এর সেই অবিস্মরণীয় কবিতা :

‘Death, be not proud, though some have called thee

Mighty and dreadful, for thou art not so.’

Leave a Reply

Your identity will not be published.