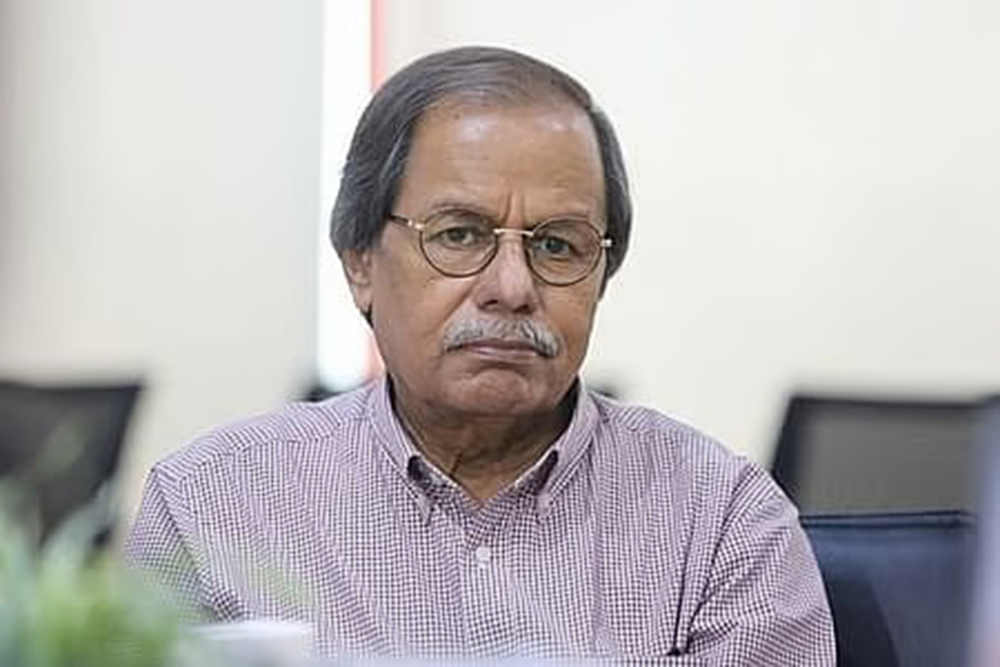

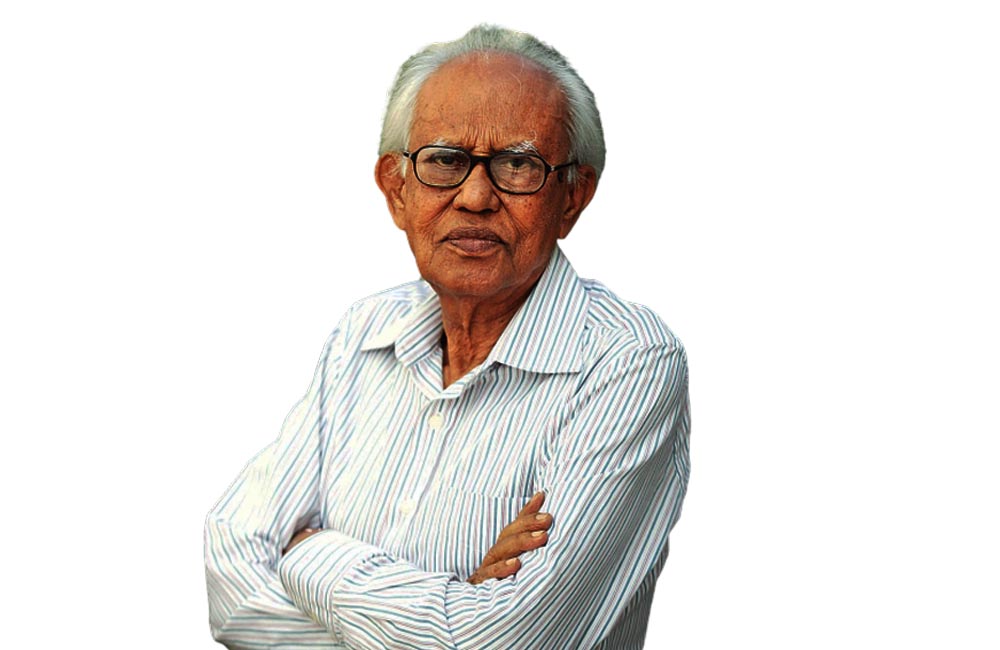

বছর পাঁচেক আগে গল্পকার কুলদা রায়কে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর শৈশবে দেখা এক গল্পকথকের কথা বলেছিলেন। সেই গল্পকথক এক বয়স্কা হিন্দু বিধবা, যাঁকে তিনি ও তাঁর সহপাঠীরা দিদা বলে ডাকতেন। উলের জামা বুনতে বুনতে, অথবা যাঁতা দিয়ে সুপারি কাটতে কাটতে, অথবা পান বানাতে বানতে দিদা তাঁদের গল্প শোনাতেন। বলতে বলতে হঠাৎ তিনি গল্প বলা বন্ধ করে দিতেন। তখন শ্রোতারা হইহই করে উঠতেন। দিদা হেসে বলতেন, গল্প কখনো হারায় না। আরেকদিন এসে শুনিস। অথবা বলতেন, নিজেদের মতো করে গল্প সাজিয়ে নে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মনে করতেন, তাঁর শৈশবে দেখা সেই দিদার গল্পে, গল্প বলার ঢং-এ প্রতিফলিত হতো কথ্যসাহিত্যের ঐতিহ্য। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, “দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যিকরা কথাসাহিত্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। লিখিত সাহিত্য হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের, ছাপাখানা পরবর্তী সময়ের। লেখা যখন ছাপা হতে শুরু হলো, মুদ্রিত অক্ষরের, ছাপানো শব্দের শাসনে চলে গেল গল্পের কাঠামো। অক্ষরের একটা গ্রাফিক্স আছে, তার একটা দাবি থাকে। সুন্দর করে চিন্তা সাজানোর, ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষার একটা দাবি থাকে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলোতে কথ্যসাহিত্যের আমেজ আছে। ‘পোস্টমাস্টার’-এর মতো, ‘কাবুলিওয়ালা’র মতো গল্পে তিনি গল্প বলছেন কথক হিসেবে, পাঠকের সঙ্গে দূরত্বটা নেই, বরং সম্পর্কের একটা তাৎক্ষণিক প্রভাব আছে। তিনি সচেতন পাঠকের অংশগ্রহণ নিয়ে।”

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের তৃতীয় উপন্যাস ‘আজগুবি রাত’ পড়ার সময় অগ্রসর পাঠক বুঝতে পারবেন, তিনি এই উপন্যাসে সেই দিদার গল্প বলার ঢংটিই যে প্রয়োগ করেছেন। এই উপন্যাসের কথক লেখক স্বয়ং। যেন তিনি কোনো একটা আড্ডায় বসেছেন। আড্ডার মধ্যমণি তিনি। গল্পটি তিনি বলছেন, বাকিরা মন দিয়ে শুনছে। উপন্যাসের শুরু বলেশ^র নদীতে ভেসে আসা একটি কাটা হাতকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের শুরুতেই কথক বলে দিচ্ছেন ভেসে আসা হাতটি যে নূর বানুর। বলে তো দেবেনই। কারণ, কথক তো জানেন হাতটি যে বলেশ^রের উজানের গ্রাম কাকচিড়ার ইকবালুর রহিমের স্ত্রী নূর বানুর। স্বয়ং লেখকই যে এই উপন্যাসের কথক, তা শুরুতেই বলে দিচ্ছেন, “আর নূর বানুর হাত যে নূর বানুর হাত, সে কথাটাও এক কানা রইসু ছাড়া এবং আমি ছাড়াকে-ই-বা জানে ? আর, কানা রইসুর জানা আর আমার জানা একই কথা, যদিও তার বয়স মাত্র দশ, আমার যেখানে...।”

উপন্যাসের সকল ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী এই কথক। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী না হলে পুলিশকেই খুঁজে বের করতে হতো হাতটি আসলে কার। কোনো সাসপেন্স না রেখে এই কাটা হাত কার, তা বলে দেওয়ায় পাঠকের কৌতূহলের কোনো ঘাটতি তৈরি হয় না, বরং কৌতূহল আরও বাড়ে। তারা ভাবে, কাটা হাতটি যে নূর বানুর, তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু নূর বানু কে ? কী তার পরিচয় ? তার বাড়ি কোথায় ? সে কি কোনো কুমার,ি কোনো স্কুল-কলেজের ছাত্রী ? নাকি কোনো গৃহবধু ? তার হাতটি কাটা পড়ল কীভাবে ? কে কাটল? কেউ কি শত্রুতা করে কেটে ফেলল, নাকি নূর বানু নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলল ? তার হাতটি বলেশ^র নদীতেই-বা কীভাবে এল ?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পাঠককে গল্পকথকের কথায় মনোযোগ দিতে হয়। গভীর মনোযোগ। গভীর মনোযোগ ছাড়া সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। কারণ লেখক এমন এক কৌশলে গল্পটি বয়ান করেছেন, কোনো প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ একটি প্রসঙ্গ অন্য একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে জোড়া লাগানো। যেন একটি মালা। সুতাটি ছিঁড়ে গেলে কিংবা একটি ফুল পড়ে গেলে মালাটি আর মালা থাকবে না। অর্থাৎ সেটিকে মালা হিসেবে দেখা যাবে না, দেখা যাবে কতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ফুল হিসেবে।

উপন্যাসের শুরুতে মনে হয়, নূর বানুর কাটা হাতটিই বুঝি উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই কাটা হাতকে কেন্দ্র করেই বুঝি কাহিনি আবর্তিত। যেন একটি গোয়েন্দা কাহিনি, যেন একটি থ্রিলার। কিন্তু না, নূর বানুর কাটা হাতকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হলেও সেই কাহিনিতে ঢুকে পড়ে নূর বানুর স্বামী ইকবালুর রহিম, এক নীরব প্রত্যক্ষদর্শী কানা রইসু, লম্পট বৃদ্ধ ইরফান মোল্লা, মাঝির বেটা রবিউল, চন্দ্রপাড়ার তোশারফ আলী, স্কুল মাস্টার গৌরাঙ্গ পাল, চলচ্চিত্র নায়ক লাকি খান, পাথরঘাটা থানার ওসি, দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ইকবালের বন্ধু গোপাল, খলিলের বউ হাফসা, আসলাম, সাংবাদিক সাবরিনাসহ অনেক মানুষ এবং প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সারিকা।

নূর বানুর হাতটি কীভাবে কাটা পড়ল এবং কীভাবে বলেশ^রে ভেসে এল, তার কোনো কূলকিনারা না হতেই পাথরঘাটায় শুরু হলো ভয়াবহ বিপদ সংকেত। তিন নম্বর, চার নম্বর কিংবা পাঁচ নম্বর নয় একেবারে দশ নম্বর বিপদ সংকেত। ঝড়ের এমন পাগলামি পাথরঘাটার কেউ আগে কখনো দেখেনি। সারা শহরে একটা ভয়ের বাতাস শুরু হয়ে গেছে। ভয়ের খড়খড়ে বাতাস। সেই বাতাস মানুষের চুলে লাগলে চুল দাঁড়িয়ে যায়, রোমে লাগলে রোম দাঁড়িয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় সারিকা আঘাত করবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। শহরটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাইরে থেকে। কোথাও কোনো যানবাহন চলছে না। সেই শহরে আটকা পড়েছেন সরকারের দুর্যোগ সচিব, একটি ফিল্মের শুটিং করতে আসা নায়ক-নায়িকা-ভিলেন, এক টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান। সবাই থানায় এসে হাজির হন নিজ নিজ প্রয়োজনে। তার আগে, অর্থাৎ বাতাস শুরু হওয়ার আগে মাঝির বেটা রবিউল বলেশ^র থেকে টেনে তোলে নূর বানুর হাতটি। সেই হাতের এক আঙুলে তামার আংটি। আঙুলের প্রথম দাগ পর্যন্ত মেহেদির রং। মেহেদিটা বেশ পুরোনো। হাতটা বেশ ঠান্ডা, আঙুল দিয়ে একটু টিপলে নরম একটা ভাব লাগে। সেই ভাবটা ঠান্ডা নয়। তোশারফ আলী এবং গৌরাঙ্গ পাল সেই কাটা হাত নিয়ে হাজির হয় থানায়।

উপন্যাসে দুই সময়ের দুই ঘটনা সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ এক অধ্যায়ে কাটা হাত প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে তো আরেক অধ্যায়ে বলা হচ্ছে নূর বানুর প্রসঙ্গে। কাটা হাতকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং কথক স্বয়ং লেখক। অপরদিকে নূর বানুর জীবনের সমস্ত ঘটনার কথক লেখক হলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে, যার নাম কানা রইসু। সে নূর বানুর জীবনের সকল ঘটনার দ্রষ্টা, সকল ঘটনার সাক্ষী। নূর বানুর জীবনের ঘটনাসমূহ কথক নিজচোখে দেখেন না, দেখেন কানা রইসুর চোখ দিয়ে। কানা রইসুর হয়েই তিনি বর্ণনা করেন পাঠকদের।

কানা রইসু কে ? ইকবালের চাচাতো ভাই। সে জীবিত, না মৃত ? এটা একটা রহস্য। এই রহস্যের কোনো সুরাহা করেন না লেখক। কখনো মনে হয় কানা রইসু যেন অশরীরী প্রেত। সে সবকিছু দেখে, কিন্তু কিছু করতে পারে না। তার পরিচয় দিচ্ছেন লেখক এভাবে, “...রইসু শুধু দেখে, কথা বলে না। দেখাটাই তার কাজ, কথা বলাটা নয়। কথা সে অবশ্য বলে, তবে নিজের সঙ্গে। অনেকভাবেই বলে, নিজের গল্প, অন্যদের গল্পটুকরো টুকরো করে বলে, লম্বা করে বলে। যখন বলে, নিজেই শোনে, শুনে কখনো হাসে, কখনো কষ্ট পায়। তার কথাগুলো সে নিশ্চিত বাতাসে ভেসে বেড়ায়; কেউ তুলে নিলে নিতে পারে, গেঁথে দিলে দিতে পারে অন্য কোনো গল্পে, অন্য কারও জীবনে। সে কাজ যাঁরা করে, তাদের সে সালাম জানায়। কিন্তু তাদের মতোই সে নিজের কথার ফাঁদে নিজেই পড়ে যায়, পড়ে আছে, পড়ে থাকবেও। এই ফাঁদ থেকে সে বেরুতে পারবে না। রইসু আরও ভাবে, এইটুকু মাত্র ভূগোলে তার বাস। এই জঙ্গল, এই বাড়ি, এই উঠান। কিন্তু এই একচিলতে ভূগোলেই কত গল্প, কত জীবন। সেগুলোর গল্প সারা জীবন বললেও তো শেষ হবে না। যদি শুরুটা বলা যায়, শেষটা যেন ধেয়ে আসে, বলার জন্য তাকে তাড়া দিতে থাকে। আবার শেষটা যদি সে ধরে, শুরুর কথাগুলো, গল্পগুলো, ছায়াগুলো একঘেয়ে আবদার জানাতে থাকে, তাদের বলার জন্য। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলে রইসু ?”

কানা রইসুকে কেন নূর বানুর জীবনে ঘটা ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় আনলেন লেখক ? যেহেতু তিনি স্বয়ং কথকের ভূমিকায়, সেহেতু নূর বানু, ইকবাল, বিল্লাল, খলিল, হাফসা, গোপাল বা ইরফান মোল্লা প্রমুখ চরিত্র ও তাদের যাপিত জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনাসমূহের কথা তো তিনিই বলতে পারতেন, আলাদা করে কানা রইসুকে কেন দরকার হলো ? এর কারণ সম্ভবত এই যে, লেখক তো কাটা হাতটাকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেশ^রের তীরে, পাথরঘাটা থানায় এবং সারিকার তাণ্ডবকালে পাথরঘাটা শহরে উপস্থিত। উপস্থিত থেকে তিনি সবকিছু দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন। তিনি কী করে কাকচিড়া গ্রামে গিয়ে নূর বানুর জীবনে ঘটে চলা ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করবেন ? একই ব্যক্তি তো দুই জায়গায় অবস্থান করতে পারে না। করলে তা বিশ^াসযোগ্য হবে না। সে কারণেই লেখক কাকচিড়ার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কানা রইসুকে নিযুক্ত করেছেন। কানা রইসুই সবকিছু দেখছে এবং লেখক কানা রইসুর হয়ে সব কিছুর বর্ণনা দিচ্ছেন। এটা লেখকের একটা টেকনিক, একটা নিরীক্ষা। লেখক যে সর্বদ্রষ্টা, সর্বজান্তা—এই ধারণাটি ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনি কানা রইসু চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। একইসঙ্গে বলা যেতে পারে, কানা রইসু আসলে গল্পকথকেরই আরেকটি সত্তা। কেননা লেখক শুরুতেই বলে নিয়েছেন, “কানা রইসুর জানা আর আমার জানা একই কথা।” বোঝাই যাচ্ছে এই কানা রইসু যে লেখকেরই দ্বিতীয় সত্তা। কানা রইসু যেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শৈশবে দেখা সেই দিদা, যিনি গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেতেন। রইসু থেমে গেলে কথক হাল ধরেন। অর্থাৎ নিজের মতো করে গল্পটি সাজিয়ে নেন। দিদা যখন গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেতেন, শ্রোতারা তখন হইহই করে উঠলে দিদা যেমন বলতেন, ‘নিজেদের মতো করে গল্প সাজিয়ে নে’ গল্পকথকও নিজের মতো করে গল্পটি সাজিয়ে নিচ্ছেন। এ এক অভিনব আঙ্গিক, গল্প বলার অভিনব কৌশল। কিংবা অভিনব নয়। এটাই গল্প বলার ঐতিহ্যবাহী ঢং। সেই ঐতিহ্যের নবায়ন করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর ‘আজগুবি রাত’ উপন্যাসে।

‘আজগুবি রাত’ আসলে নূর বানুরই গল্প। কিন্তু নূর বানু তো একা কেউ নয়। তার স্বামী আছে, পুত্র আছে, বাবা-মা আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, পাড়াপড়শি আছে এবং তার সমাজও আছে। সবকিছুকে নিয়েই নূর বানুর অস্তিত্ব। নূর বানু গ্রামবাংলার সেসব নারীর প্রতিনিধি, যারা চিরকালের নির্যাতিত, নিপীড়িত। সে রোগে-শোকে জর্জরিত। সে সতী-সাধ্বী, স্বামীর মতো পরকীয়া করে না, তবু স্বামী তাকে সন্দেহ করে, মারধর করে; শ^াশুড়ি তাকে বকাঝকা করে, দেবর তাকে গালাগাল করে। সে কোনো পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। বললে সবাই তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করে, তাকে দোষারোপ করে। নূর বানু মুখ বুজে সব সয়ে যায়, সব মেনে নিয়ে স্বামী-সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না। স্বামীর কৃতকর্মের ফলও তাকেই ভোগ করতে হয়। তার স্বামী ইকবালুর রহিমের লাথিতে খলিলের গর্ভবতী স্ত্রী হাফসার মৃত্যু হয়। ভয়ে ইকবাল বাড়ি ছাড়ে। খলিল পুড়িয়ে দেয় ইকবালের ঘর। পুলিশ এসে খলিলকে ধরে নিয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইকবালকে খোঁজে খলিল। ভয়ে ইকবাল ঘরে থাকে না। একদিন রাতে ইকবালকে হত্যা করতে গিয়ে নূর বানুর হাতে কোপ মেরে হাতটা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে খলিল। সেই হাত সে ভাসিয়ে দেয় বলেশ^রে। বলেশ^র থেকে সেই হাত চলে যায় পাথরঘাটার ঘাটে। রবিউল উদ্ধার করে সেই হাত। চন্দ্রপাড়ার তোশারফ আলী ও স্কুল মাস্টার গৌরাঙ্গ পাল সেই হাত নিয়ে যায় থানায়। সেই হাতের সঙ্গে জড়িয়ে যায় নানা প্রয়োজনে থানায় উপস্থিত হওয়া চলচ্চিত্র নায়ক লাকি খান, দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব, সাংবাদিক সাবরিনা প্রমুখ।

কীভাবে তারা জড়িয়ে যায় ? হাতটির বিষয়ে চলচ্চিত্র নায়ক লাকি খানের অনুভূতি দেখা যাক। তার অনুভূতি লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, “লাকি খান কাটা হাতটা নিয়ে বসে থাকলেন। লাল চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাতটা দেখতে থাকলেন। হাতটার স্পর্শ কেন জানি তাঁকে উদাসী করেছে। এরকম স্পর্শ ছিল টিনারসেই শুরুর দিকে। ‘লাভ ইন রাঙামাটি’তে টিনার হাতে প্রথম হাত রেখেছিলেন লাকি, বুকে বুক, গালে গাল। হায়, কেন চলে গেল টিনা! লাকি খানের লাল চোখ বেয়ে এক ফোঁটা পানিও যেন বেরিয়ে এল। কিন্তু চোখে তাঁর সানগ্লাস। পানি এলেও কেউ বুঝবে না।”

হাতটা বিষয়ে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুভূতি এমন, “সচিব নিজের অজান্তে আঙুল চালাচ্ছেন হাতটার ওপর। কী মসৃণ চামড়াটা, খোলা ছাড়ানো একটা সেদ্ধ ডিমের মতো! হাতটাকে তাঁর হঠাৎ ভালো লাগতে থাকল। তাঁর অবাক লাগল না, হাতটা মরা, এর ভেতরে কোনো জীবন নেই, এটি ভয়াবহ কোনো দুর্ঘটনা অথবা অপমৃত্যুর সাক্ষী। তাঁর বরং মনে হলো, হাতটা যার, সে যেন পাশে বসে আছে। সচিবের চোখে একটা উদাস ছায়া ঘনিয়ে এল।”

সাংবাদিক সাবরিনাও কাটা হাতটা হাতে নিয়ে এক আশ্চর্য অনুভূতির মুখোমুখি হয়। কাটা হাতটা সাবরিনার হাতে দিলেন দুর্যোগসচিব। হাতটা সাবরিনার কাছে খুব হালকা লাগে। তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার একটি হাতের কথা। লেখক স্পষ্ট না করলেও পাঠক বুঝতে পারে সেই হাতটি যে সাবরিনার মায়ের হাত। হাতটা হাতে নেওয়ার পর সাবরিনার অনুভূতি এমন, “সাবরিনার ভেতরটাতে হঠাৎ যেন ডিপ্রেসনের বৃষ্টি হতে শুরু করল। অবাক, রীতমতো ভিজে যাচ্ছে ভেতরটা। আর তার ঝাপটা লেগে তার চোখ দুটোই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেন এমন হচ্ছে। এই পনেরো মিনিট আগেই সে তার প্রতিবেদনের একটা খসড়া পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিল মনে মনে; স্ক্রিপ্ট লেখার সময় নেই। অথচ এখন মনে হচ্ছে, প্রতিবেদনটা যেখানে ইচ্ছে যাক, সে বসে থাকবে কাটা হাতটা কোলে নিয়ে। কাটা হাতের আঙুল শক্ত করে ধরে রেখেছে সাবরিনার হাত, যেন সে রিকশা থেকে পড়ে না যায় যেন তাকে স্কুলে পৌঁছিয়ে, ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে তার ছুটি, দুপুর পর্যন্ত। যখন সাবরিনার বাড়ি ফেরার পালা এবং আবারও সেই হাতের কাজ শুরু, সেই হাত, সেই আংটি, সেই মেন্দি। মেন্দিটা কি শবেবরাতের রাতে লাগিয়েছিল? প্রথমে সাবরিনার হাতে, তারপর তার নিজের হাতে ? তারপর, মেন্দি শুকিয়ে গেলে কতবার ওলটপালট করে দুজন দুজনের হাত দেখেছে, তারপর রাতে বিপুল উত্তেজনা নিয়ে সাবরিনা যখন ঘুমাতে গেছে, সেই হাত কী অসম্ভব মমতায় তার গালে আদর করেছে, তার রিঙ্কি পুতুলটা গালের কাছে রেখে মশারিটা গুঁজে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। সাবরিনার চোখ বন্ধ, ভেতর থেকে বাষ্প জমে তাকে যেন দৃষ্টিহীন করে দিয়েছে, অথচ সে পরিষ্কার হাতটাকে দেখতে পাচ্ছে। হাতটা তাকে ধরে রেখেছে, যেন রিকশা থেকে সে পড়ে না যায়। তারপর একটা তীব্র শব্দ। একটা গাড়ির সজোরে ব্রেক কষা। সেই হাত জোর করে ধরে রেখেছে সাবরিনাকে, সাবরিনা পড়ছে, হাতটাও পড়ছে। তারপর সাবরিনার কিছুই মনে নেই। হাতটা তার জীবন থেকে হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল। বন্ধ চোখ জোর করে খুলে সাবরিনা ফিসফিস করে বলল, হাতটা কার, ওসি সাহেব ?” কেননা সাবরিনার মনে হচ্ছিল এই হাত তার মায়ের সেই হারিয়ে যাওয়া হাত।

ওদিকে ওসির টেবিলে কাটা হাত দেখে স্তব্ধ বসে রইলেন আসলাম। তাঁর ক্লান্তি চলে গেছে। ক্লান্তির জায়গায় কান্না এসেছে। তিনি স্পষ্ট দেখলেন, হাতটা দিয়ে গলে গলে পড়ছে কান্না। তার মনে পড়ল, তার দেড়-দুই বছর বয়সী চলন্ত মোটরসাইকেলটা থেকে হঠাৎ এক রাতে এরকম কান্না গলে পড়তে দেখে তিনি এত চমকে উঠেছিলেন যে সেটিকে তিনি আর ধরে রাখতে পারেন নি। মোটরসাইকেলটা হাত ফসকে উল্টে পড়ে গিয়েছিল। তিনি সেটিকে কোনোক্রমে তুলে ঠেলেঠুলে বাসায় এনে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধুয়েছিলেন। পরদিন মোটরসাইকেলটা তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

এভাবে থানায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে হাতটি। হাতটি মনে করিয়ে দেয় তাদের অতীত স্মৃতি। প্রত্যেকেরই মনে হয় হাতটি তাদের চেনা হাত। প্রত্যেকের মনের গোপন জায়গাগুলোতে স্পর্শ করে যায় কাটা হাতটি। সেই স্পর্শে বেরিয়ে পড়ে লুকিয়ে থাকা নানা হাড়গোড়, অপ্রাপ্তির নানা স্মৃতি। সেই কাটা হাত সবাইকে আমূল বদলে দেয়। অর্থাৎ একটি কাটা হাতকে দিয়ে লেখক প্রত্যেক চরিত্রের মানসিক দশা উন্মোচন করছেন। হাতটি যেন লিখে যায় আজগুবি কিছু আখ্যান, যে আখ্যানগুলোর উৎপত্তি অবচেতনের ছায়ার অঞ্চলে। একটি হাতের মাধ্যমে সব চরিত্রের ভেতরে প্রবেশ করা, তাদের মননের পরিস্থিতি বর্ণনা করা সহজ নয়। সব ঔপন্যাসিকের পক্ষে এমন বর্ণনা দেওয়া কঠিন। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে দিতে পেরেছেন। এই কারণে ‘আজগুবি রাত’ কেবল একটি কাটা হাতের কাহিনি হয়ে ওঠে নি, হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির শৈল্পিক বয়ান, সমাজের মানুষগুলোর হিংসা বিদ্বেষ সংঘাত ও সহিংসতার বয়ান, পারিবারিক কলহের বয়ান, গ্রামের সর্বংসহা নারীদের নির্যাতন-নিপীড়নের বয়ান এবং নাগরিক মানুষদের নানা দ্বন্দ্ব, সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনের বয়ান। সেই বয়ান বাস্তবতার একঘেয়েমিতে আক্রান্ত নয়। বাস্তবতার একঘেয়েমি থেকে পাঠককে মুক্তি দিতে লেখক এনেছেন কানা রইসুকে, যে কিনা অদৃশ্য, অশরীরী। এনেছেন জাত গোখরো রাজা ও রানিকে। এছাড়া কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে দিয়েছেন নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, যা বাস্তব হলেও পাঠকের কাছে মনে হয় অতিবাস্তব। সেই অতিবাস্তবতা পাঠককে বাস্তবের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী সাহিত্যিক। তাঁর অগ্রজ সাহিত্যিকরা তাঁর আগেই চলে গেছেন। তিনি ছিলেন। ছিলেন আমাদের দিশারী হয়ে। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কখনো কখনো অগ্রজদের অনুপ্রেরণার দরকার হয়। অনুপ্রেরণা পেলে অনুজরা নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে এগিয়ে যেতে পারে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সেই অগ্রজ, সর্বদা যিনি অকুণ্ঠচিত্তে অনুজ লেখকদের অনুপ্রাণিত করতেন। সেই অনুপ্রেরণাদাতা হুট করেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমার অতল শ্রদ্ধা।

Leave a Reply

Your identity will not be published.